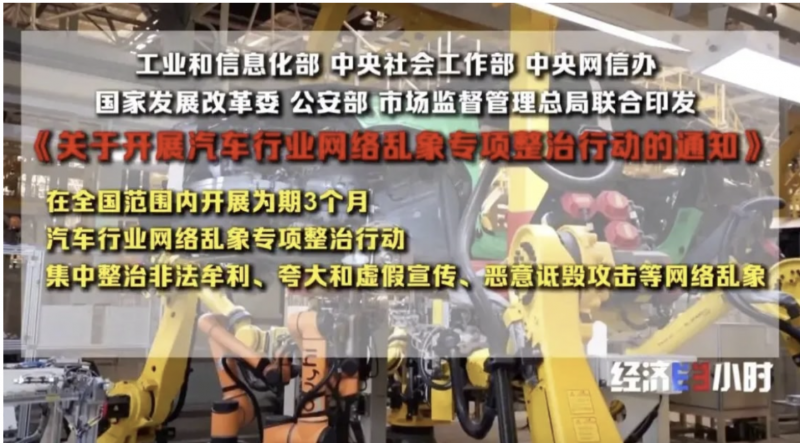

近日,工业和信息化部等六部门联合印发《关于开展汽车行业网络乱象专项整治行动的通知》。从整治虚假宣传到打击恶意诋毁,一系列举措直指行业积弊,可谓一场为我国汽车产业高质量发展保驾护航的“及时雨”。

近年来,伴随着我国新能源汽车产业高歌猛进,围绕产业的网络歪风也愈演愈烈。一些网络自媒体打着“舆论监督”的幌子,行“敲诈勒索”之实;网络水军、黑公关横行无忌,捏造事实、恶意攻击;更有甚者,热衷于“拉踩”,将严肃的技术指标对比,异化为毫无底线的“口水战”。种种网络乱象早已超出正常的市场竞争范畴,将宝贵的行业资源消耗在无休止的舆论攻讦中,最终伤害的是整个行业的创新活力。乱象之中,消费者更是无辜的受害者。真假难辨的销量榜单、充满偏见的性能解读、被水军操控的评论区,让消费者的知情权和选择权受到极大干扰。

治理乱象刻不容缓,但实现有效治理并不容易。在有关部门官宣专项行动之后,多家车企第一时间发布公告,点名了上千个“黑公关”“水军”账号,主动揭露行业乱象。但从过往经验看,仅靠打地鼠式一个个去封,不仅效率不高,也难以实现治本。事实上,通过仔细观察就可发现,一次次车圈“骂战”背后,大都有搬弄是非、制造对立的“节点人物”——车评人。在之前有关部门公布的一批“黑嘴”典型案例中,有500万粉丝的“小牛说车”等车评界大V,都是利用自身话语权和影响力,将栽赃抹黑的内容包装成看似客观专业的“测评”或“分析”,精准地投喂给粉丝和广大消费者,实现不正当竞争。

面对汽车这一大宗消费品,消费者大多比较谨慎,专业车评是重要决策参考。这也让车评大V成为汽车网络营销链路中绕不开的一环。由于对这批游走在媒体、公关与商业边缘的群体长期缺乏一套有效的管理规范与约束机制,不仅导致车评人群体“以商养测”横行,“收钱站队”频现,还有头部车评人恶意炒作,试图将车圈“饭圈化”实现收割。此次六部门联合行动,其意义不仅在于惩治一批违法违规的账号与机构,更在于树立明确的行业规矩,重塑健康的市场生态。

《通知》明确要求,要深挖网络乱象背后的公关公司、营销公司等代理方团队,以及购买其服务的汽车企业。这意味着监管的利剑,准备挥向需求端的“金主”,正是实现釜底抽薪之举。与此同时,针对扮演了关键“放大器”角色的车评人,监管部门也应对症下药、靶向治疗,拿出更具针对性的约束手段。例如探索建立行业准入与信用评级机制,明确其媒体属性与责任边界,推动其商业合作行为的公开透明,等等。对于那些恶意引战、制造虚假信息造成恶劣影响的账号,不仅要封禁,更要追究其法律责任,以此倒逼整个“车评圈”回归专业、客观、理性的正轨,帮助消费者做出合理决策,推动汽车网络营销规范化。

激浊扬清,方能行稳致远。期待通过此次专项整治行动,能够刹住网络歪风,让汽车行业的竞争回归良性轨道。更希望所有行业参与者能以此为契机,共同恪守商业道德与法律底线,将精力聚焦于为消费者创造更大价值,以公平竞争、开放合作的姿态,共同推动中国汽车驶向更好的明天。

编辑/周超