在中国古代美术史上,《明皇幸蜀图》被称为一张具有里程碑意义的画作。青山绿水间,有一大队人马,浩浩荡荡。春天里,骑着马到郊外春游,这在隋唐时期,已经成为人们日常生活的一部分。如果不看画的名字,你能想象画里这一群人,并不是在旅游,而是在逃难吗?一次狼狈的出逃怎么变成了巡游、踏青呢?

出游背后 暗藏玄机

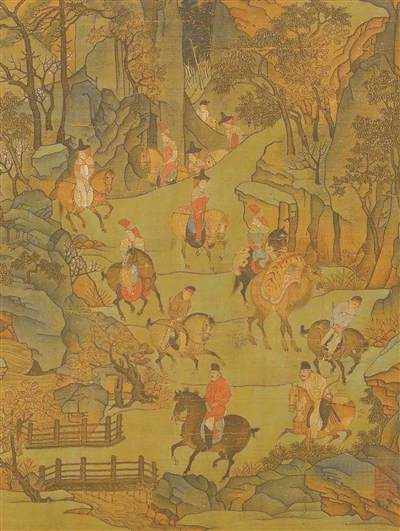

这幅画名叫《明皇幸蜀图》,作者是盛唐到中唐时期的李昭道,作为皇室成员,他跟父亲李思训都是出色的画家,两人被后人合称“大小李将军”。整幅作品,纵向高度为55.9厘米,横向长度为81厘米,现在藏于台北故宫博物院。

看了这张画的色彩,很多人马上会想到《千里江山图》。没错,这两张画同属中国画里的“青绿山水”。相比而言,《明皇幸蜀图》的内容更加华丽,除了石青、石绿,还大量使用泥金入画,这类绘画又被称为“金碧山水”。

这张画有一个鲜明特点——画里人物身份很明确。主角是“明皇”,也就是唐玄宗李隆基。画面里的人群,就是李隆基带着他的嫔妃和一帮大臣在山间行进。唐玄宗身穿红袍,胯下骑的马“发型”很特殊——马鬃被分为三段,称为“三花马”或“三鬃马”。当时,这种马只有皇室贵族才能乘坐,是高贵身份的象征。唐太宗墓室里的“昭陵六骏”,出行时也都把鬃毛梳理成“三花马”或“五花马”。

画作上半部分几乎都被陡峭的山峰占据。看到这种地貌,我们很容易想到李白《蜀道难》里的描述:“连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁。”

这种艰险的地形条件下,桥面逼仄、水流湍急,马儿在闹情绪。沿着画面从右向左看,是打前站的后勤团队,只见一群挑夫卸下背囊,有的坐下歇息,马儿也稍喘口气,卧地打滚。再往前去,牵着骆驼和骑马的队伍,正在蹒跚着向上爬坡。

说到这,很多小伙伴肯定好奇:既然是唐玄宗带嫔妃出游,那备受他宠爱的杨贵妃,也一定会随行。那么,画里的哪位女子是杨贵妃呢?答案是:没有。之所以没有同行,是因为不久前,她已经死在陕西兴平境内的马嵬坡。最爱的妃子刚刚殒命,唐玄宗怎么还有心情去旅游?这背后,到底发生了什么事?

公元755年的冬天,范阳节度使安禄山在范阳周边(今河北涿州到北京南部一带)起兵反叛,动乱持续七年,这就是著名的“安史之乱”。

第二年,也就是公元756年7月14日,71岁的唐玄宗仓皇逃出长安城,身边仅带了杨贵妃姐妹、杨国忠、太子李亨、高力士、陈玄礼等少数亲信。一天之后,也就是7月15日,一行人到了今陕西兴平境内的马嵬驿所在的马嵬坡。将士们对杨国忠积怨已久,通过哗变将其砍杀,同时又将怨气追加到杨贵妃身上。迫于这种压力,唐玄宗下令勒死了杨贵妃。一代传奇美人,从此香消玉殒。

大诗人白居易在《长恨歌》中,用简短的28个字描述了这一画面:渔阳鼙鼓动地来,惊破霓裳羽衣曲。九重城阙烟尘生,千乘万骑西南行。

马嵬坡下,杨国忠、杨贵妃兄妹被杀之后,唐玄宗和其他妃嫔,以及高力士、陈玄礼等人,沿着嘉陵江,从关中南下,走向蜀地,也就是四川。西逃路上,天子一行人风尘仆仆,一路上都在体验李白同款的“蜀道难”。

《明皇幸蜀图》所描绘的内容,对应的就是这段历史。用孔子的话说,唐玄宗等人的这次出行可谓是“急急如丧家之犬”,是一次狼狈的出逃。

但是到了绘画中,却变成了巡游、踏青。

一场逃难 成了“巡幸”

要想搞明白这一点,我们不妨先从画名“明皇幸蜀”入手。

先看“明皇”。

在历史读物、小说、戏曲里,我们经常使用“唐明皇”来称呼唐玄宗李隆基。但是很多人不知道,这个称呼诞生得很晚。

“玄宗”是死后的庙号,他在世的时候有尊号“开元圣文神武皇帝”,以及一个谥号“至道大圣大明孝皇帝”。显然,里边没有任何“明皇”的字眼。画家李思训、李昭道父子先后跨越高宗、中宗、睿宗、少帝、玄宗、肃宗时期。所以,创作这张画的时候,李隆基很可能还未离世或逝世不久。那个时候,用玄宗或谥号称呼,可能性不太大。所以,命名这张画,要提到作为主角的皇帝,参照尊号,称为“玄皇”或“文皇”是比较合理的。那“明皇”是怎么来的呢?

这里,我们就不得不说中国古代的“为尊者讳”现象。最常见的是,在取名方面,臣子、百姓的名字,不得与皇帝冲突,比如唐朝人写诗文,用“人”来替代“民”,这是为了避讳唐太宗“李世民”。

这种传统,一直延续到清代。北京紫禁城的北门原本叫“玄武门”,为避讳康熙帝玄烨的“玄”,而改成了“神武门”。此时,为了避讳“玄”,本应该出现“唐玄宗”的场合,就得找另一个称呼来替代。

那为什么用“明皇”,而不用“文皇”呢?这很可能是为了完成“双重避讳”,既要避讳康熙皇帝的“玄”,又要避讳咸丰帝庙号“文宗”里的“文”。

于是,清朝的人取唐玄宗谥号“至道大圣大明孝皇帝”中的“明”,将唐玄宗改称唐明皇。按照专家推测,这幅画一开始很可能叫《玄皇幸蜀图》或者《文皇幸蜀图》,到了清代的时候,才有了现在的名字《明皇幸蜀图》。

说完“明皇”,再来看“幸蜀”。

幸,是动词,原本指“宠幸”,引申为皇帝到某地去,常常被说成“临幸”。具体到《明皇幸蜀图》,字面意思就是:描绘了唐玄宗临幸蜀地的情景。

如果真的是“临幸”,那描绘游山玩水,并不意外。但是,历史上,唐玄宗唯一的一次到蜀地去,就是那次逃难。

所以在这里,“幸蜀”其实是对逃难的美化,某种程度上,这其实也是一种“避讳”。除了名称的避讳,还有更具体的行动,那就是在绘画中加上美颜滤镜,把原本很尴尬、窘迫的事情,转变成更“优雅”的姿态。

这种事情还有很多,比如宋朝徽、钦二帝被金人掠走,南宋人把这种屈辱委婉地说成“北狩”;明英宗被瓦剌人俘虏,也被说成“北狩”;慈禧太后到西安避难,被说成“西狩”。绘画的作者李昭道,是唐太祖李虎的六世孙,皇室宗亲的身份,更会促使他用美化的方式,来维护大唐皇室的面子。

山水画史 承上启下

《明皇幸蜀图》在内容上,展现了一件不太光彩的事。但是,这丝毫不影响它出色的艺术价值。

在美术史上,这是一张具有里程碑意义的画作。一般来说,学界将传为隋朝展子虔的《游春图》视为山水画独立成科的开端。比展子虔稍晚的“大小李将军”,也就是李思训、李昭道父子,他们的一系列创作,被视为山水画成熟的标志。而这幅《明皇幸蜀图》,就是他们的代表作。

作为中国山水画发展的一个转折点,从《明皇幸蜀图》的风格、技法,我们能清晰地看出它承上启下的地位。

隋朝之前,并没有单独山水画的概念,山川河流只是作为人物画的背景出现,是象征性的元素,例如敦煌莫高窟第257窟《鹿王本生图》(著名故事“九色鹿”的出处),其中的山水是人物的背景。并且,人的尺寸远远大于山水,这种现象就是“人大于山,水不容泛”。而山水画成熟之后,山水成为绝对主体,人物成为点睛的“点景”。

我们再看《明皇幸蜀图》,它却兼具了两者的特点:一方面,从画面上看,山水是画面的主体,人物的活动,都在山水这个大环境下,人与山水的比例比较合理。另一方面,人物虽然远远小于山体,但又不像后世的“点景”那样粗略。首先在刻画上,不仅人物众多,而且对人物的刻画特别细,姿态和神情都很生动。其次,人物车马从右到左,就像一组连环画,有很强的故事性,这又具备了人物画的特征。

此外,评判一张画的价值,除了艺术审美,史料价值也是重要的维度。《明皇幸蜀图》尽管美化了历史事实,但它毕竟用图像的方式,记录了“安史之乱”这一重大历史事件。这个事件,是唐朝由盛到衰的转折点,也是整个中国古代历史的分水岭:事件前后,中国社会经济、政治、文化等等,都为之一变。画的内容,是唐朝人画唐朝的事件,带我们看到了历史的第一现场。所以,无论是艺术价值,还是历史价值,《明皇幸蜀图》都堪称是里程碑之作。

文/李正乔 羽羽

编辑/李涛