1937年7月7日,日本侵略者在卢沟桥挑起事端,悍然发动全面侵华战争,华北驻军29军奋起抗战。在炮火中,诞生了这样一首歌曲:词曲悲壮豪情,展现了将士们视死如归、英勇无畏的气概。它的名字就是《卢沟桥歌》。

作者以“国家存亡在此桥”为基调,在卢沟桥抗战爆发后的短时间内完成了创作。歌曲展现了华北战场“豺狼入室露牙爪”的危机形势,成为北平军民抗战的精神号角。因为是战时所作,它的传唱地域有限,传唱时间不长,其词曲虽保留下来,但未标明作者姓名。

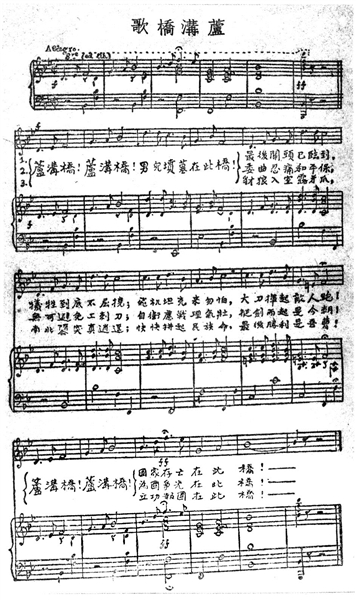

东北图存出版社出版的《卢沟桥血战实录》中收录的《卢沟桥歌》

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,《北京青年报》和北京市档案学会联手推出“抗战就在我身边”系列报道。近日,学会秘书长王兰顺向我们讲述了《卢沟桥歌》幕后故事。

背景 《卢沟桥歌》收录于《卢沟桥血战实录》

卢沟桥位于当时的北平西南郊,始建于金大定二十九年(1189年),桥面用石板铺砌,两旁有石栏石柱,石柱的柱头上雕刻有姿态各异的狮子。著名的“燕京八景”之一“卢沟晓月”,说的就是此桥。距石桥数百米处,还有一座卢沟桥铁路桥,始建于1898年,该桥是平汉铁路跨越永定河的关键桥梁,战略位置极为重要。而位于卢沟桥东侧的宛平城,建于明代崇祯年间,是因卢沟桥作为畿辅咽喉,需设兵防守而修筑的城池,做驻兵之用。

1937年7月7日,日军在卢沟桥挑起事端,发动全面侵华战争,中国守军第29军奋起抵抗。《卢沟桥歌》在炮火中诞生,悲壮的歌声成为激励将士抗战的号角。 如今,卢沟桥依然横卧在永定河上,桥上的石狮历经风雨,默默注视着历史的变迁。曾经的战火硝烟早已散去,唯有宛平城墙上的弹痕清晰可见,无声地诉说着那段血与火的历史。

1937年,北平东北面是伪满洲国,东面是汉奸殷汝耕的日本傀儡政权“冀东防共自治政府”,北面是伪蒙疆自治政府,西南面的丰台镇也被日军强占,日军对北平已形成夹击之势,只有西南方向的宛平城、卢沟桥区域还被中国军队控制,此地是平汉铁路的咽喉,若再失守,北平将被封锁,沦为战略孤城。

驻扎北平的日军在卢沟桥附近频繁演习,与负责守卫的29军摩擦不断。29军是由冯玉祥的西北军整编而来,虽有坚决抗日之心,却不受蒋介石器重,其武器装备也远不如中央军。

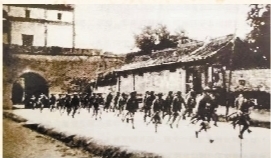

驻防宛平城的中国守军紧急出城赴战

7月7日晚,日军借口一名士兵失踪,要求进入宛平城搜查,遭到29军拒绝。8日凌晨,日军开始炮击宛平城,对卢沟桥发起进攻,不久铁路桥失守。29军奋起还击,挥舞大刀重新夺回铁路桥。前线总指挥29军第37师师长冯治安命令:“不怕牺牲,卢沟桥就是尔等之坟墓,与桥共存亡,不得后退!”而29军将士抱定了“愿以此桥为坟墓”的决心,在卢沟桥区域与敌人决战。其中驻守铁路桥的一个连战至最后仅剩4人,其余全部忠勇殉国。

守卫卢沟桥的29军士兵背大刀,严阵以待

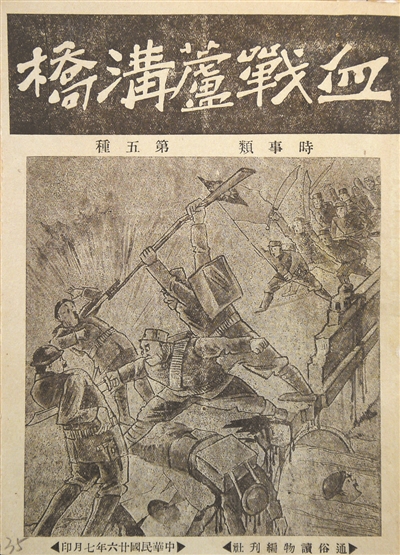

卢沟桥抗战后,全国性的抗日战争就此爆发。自此全民抗日热潮高涨,全国各界声援不断,对前线给予了各种支持,抗战局面从此大不一样。1937年东北图存出版社出版《卢沟桥血战实录》,书中收录的《卢沟桥歌》正是在这样的背景下诞生的。

歌词原文如下:

卢沟桥!卢沟桥!男儿坟墓在此桥!最后关头已临到,牺牲到底不屈挠;飞机坦克来勿怕,大刀挥起敌人跑!卢沟桥!卢沟桥!国家存亡在此桥!

卢沟桥!卢沟桥!男儿坟墓在此桥!委曲忍痛和平保,无可避免上刺刀;自卫应战理气壮,挺剑而起是今朝!卢沟桥!卢沟桥!为国争光在此桥!

卢沟桥!卢沟桥!男儿坟墓在此桥!豺狼入室露牙爪,南北隳突真逍遥;快快拼起民族命,最后胜利是吾曹!卢沟桥!卢沟桥!立功报国在此桥!

档案《卢沟桥歌》曲作者懂音乐又懂英文

“2005年春夏之交,在翻阅档案史料时,我偶然发现一件名为《卢沟桥歌》的印刷品。”王兰顺向北京青年报记者回忆了他关注这份史料的初始。

王兰顺少年时曾参加过合唱团,作为一名音乐爱好者,他对这首歌的评价是:“词曲铿锵、悲壮、豪放,体现出中华民族不屈不挠、视死如归,与敌人血战到底的英雄气概。”歌谱上没有留下作者姓名,那么,它的词曲作者到底是谁?王兰顺多方搜寻史料,试图揭开谜底。

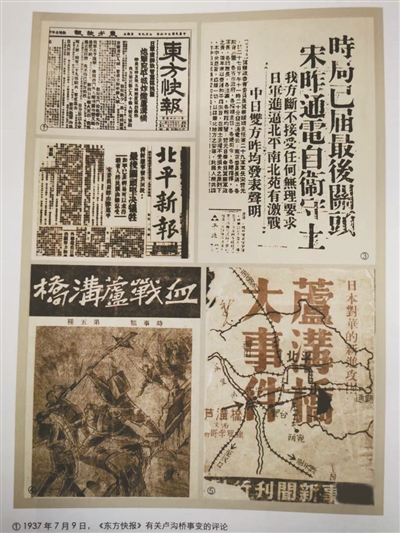

当年出版的《卢沟桥大事件》

“寻找《卢沟桥歌》作者,最直观的信息就是这张歌谱。”王兰顺打开电脑,调出资料照片,对图片中展示的信息逐一进行分析。 “从乐谱的规范性与和音的编排来看,歌曲写作为五线谱、钢琴曲。曲调是七声音阶的降B大调式,很雄壮,很对称,是西方进行曲的曲调,歌曲前后呼应,作曲手法比较熟练,带有钢琴伴奏谱。虽然技法略显简单,但具有一定的艺术效果。”由此,王兰顺认为曲作者具有相当的音乐专业素养。

说到这里,他特别提醒记者关注歌谱左上角,写在第一行谱子上方的英文单词“Allegro”。这是一个音乐术语,源自意大利语,在乐谱中表示演奏速度较快,中文音乐术语中对应翻译为“快板”,属于常见速度标记之一。“懂音乐,又懂英文,在当时社会的文化圈内,这样的人可谓凤毛麟角,因此,找寻《卢沟桥歌》词曲作者的范围应该不会太大。”王兰顺分析道。

那么,这首歌的词曲是一人所作,还是各有作者?王兰顺介绍,抗战歌曲中,词曲作者同为一人的情况并不少见,例如歌颂长城抗战中大刀队英勇事迹的《大刀进行曲》,词曲作者均是麦新。而《卢沟桥歌》中同样提到了29军最常使用的特殊装备——大刀,“飞机坦克来勿怕,大刀挥起敌人跑”,让人不由联想到这首歌是否也与麦新有关。

通俗读物编刊社当年7月出版的《血战卢沟桥》

另外,歌词中还隐藏着其他线索。第三段中有句歌词:“豺狼入室露牙爪,南北隳突真逍遥。”“隳突”一词,是典型的书面语词汇,尤其在古典文学或正式文体中使用,其意指横冲直撞、肆意破坏,强调野蛮、无序的行为。唐代柳宗元的《捕蛇者说》曾写道:“悍吏之来吾乡,叫嚣乎东西,隳突乎南北。”如果词曲作者同为一人,考虑到前述曲作者的西方音乐和英文教育背景,则该人可以说是“学兼中西”了。

这首歌的创作源自官方还是民间?从歌词来看,整首歌分为三段,每段开头都是相同的一句话,“卢沟桥!卢沟桥!男儿坟墓在此桥!”开篇就强调前线将士已存必死之心,闻之令人动容。王兰顺分析,这句歌词很可能来源于当年前线总指挥29军37师师长冯治安的命令:“不怕牺牲,卢沟桥就是尔等之坟墓,与桥共存亡,不得后退!”第三段的歌词写道:“最后胜利是吾曹!”“曹”最初指古代官署的分支部门(如汉代设“功曹”“兵曹”),后引申为同僚、群体(如“尔曹”指“你们这些人”)。此外,整首歌虽然可以理解为号召全体国人抵抗侵略、保卫国土,但具体到歌词中的“自卫应战”“立功报国”之句,把其主语定位为军队将士似乎更为准确、合理。

那么,能否由此推断,这首歌曲是29军内部为激励士气而作呢?王兰顺认为,这只是可能性之一。“这首歌应该是卢沟桥抗战爆发后短时间内创作的,具有很强的写实性和时效性,是对卢沟桥战时状态的实时写照。也正是因为战斗区域和战事发展的动态限制,它的传唱范围和时间有限,从7月7日卢沟桥抗战爆发,到7月29日29军撤出宛平城,时间不足一个月。”

让王兰顺遗憾的是,《卢沟桥歌》的词曲作者至今也未确认,他希望借本次报道能够征集到关于作者的更多线索。他强调,寻找这首歌的作者,其目的并不在于最终一定要确认到某个人,而是以此为契机,重温那段历史,了解在民族危亡时刻,全体中国人民不怕牺牲、抵抗侵略、坚持到底的斗志和决心。

讲述 歌词中的抗战激情

在《卢沟桥歌》中有这样两句歌词:“豺狼入室露牙爪,南北隳突真逍遥”“委曲忍痛和平保,无可避免上刺刀”,真实再现了日军频生事端、加紧侵略,而国民党政府一退再退,不断妥协忍让的局面。

九一八事变后,日本在建立伪满洲国的同时,逐步向华北渗透。华北当时包括河北、山东、山西、察哈尔、绥远五省和北平、天津两市。1933年《塘沽协定》使日军势力深入冀东,1935年关东军与华北驻屯军联合推动“华北自治”:1月,通过“察东事件”迫使中国承认沽源以东为非武装区。5-7月,借“河北事件”“张北事件”胁迫南京政府接受“何梅协定”“秦土协定”,剥夺河北、察哈尔的军事与行政主权(如撤军、取缔抗日机构)。11月,扶植汉奸殷汝耕成立“冀东防共自治政府”,控制冀东22个县,华北危机全面加剧。

面对日本人的挑衅与进逼,1937年7月时事新闻刊行社出版的时事新闻小册子《卢沟桥大事件》“救亡的吼声(代序)”部分,节录了两段文字。

其一是1937年2月的国民党五届三中全会宣言,其二是1935年8月1日起草,10月1日中华苏维埃共和国中央政府和中共中央发表的《为抗日救国告全体同胞书》,即“八一宣言”。

国民党五届三中全会宣言中确立的未来对日关系宗旨,虽然提及抗战,但前提是“蒙受损害,超过忍耐之限度”,在这种情况下,也“只有自卫之心,绝无排外之意”,认为“牺牲之决心,与和平之期望,初无矛盾……”面对日本侵略,仍未完全放弃幻想。

而中国共产党的“八一宣言”,开头部分即历数日军步步推进,妄图蚕食中国的事实:“自民国二十年‘九一八’事变以来,由东三省而热河,由热河之长城要塞,由长城之‘滦东非战区’,由‘非战区’而实际占领河北、察、绥和北方各省,不到四年,差不多半壁河山,已经被日寇占领和侵袭了……长此下去,眼看长江和珠江区域及其他各地,均将逐渐被日寇所吞蚀……”中国共产党早在日本发动全面侵华战争的两年前,就已经看清对方的狼子野心:“关东贼军司令部,正在积极实行成立所谓‘蒙古国’和‘华北国’的计划。”“田中奏折所预定的完全灭亡我国的毒计,正着着实行”。基于此,中国共产党在“八一宣言”中旗帜鲜明地提出:“我国家,我民族,已处在千钧一发的生死关头,抗日则生,不抗日则死,抗日救国,已成为每个同胞的神圣天职!”

卢沟桥抗战之后,日军占领了北平、天津。这场罪恶的战争,给中华民族带来空前严重的亡国危机;抗战御侮,救亡图存,成为中国各阶级各民族最紧急的共同任务。29军官兵的英勇抗战,受到全国人民的热诚拥护和支持,全国范围很快就出现了团结抗日的局面。

这首诞生于炮火之中的《卢沟桥歌》,记录下了中华民族不畏强敌、英勇抗争的历史,把我们带回到抗日将士保家卫国、奋勇杀敌的激战现场。88年过去了,铿锵、悲壮的《卢沟桥歌》似乎仍在永定河上空回荡。

档案供图/王兰顺

文/北京青年报记者 陈枫

编辑/李涛