展览:绘动世界:上海美术电影的时代记忆与当代回响

展期:2025.7.11-11.2

地点:泰康美术馆

泰康美术馆新展“绘动世界:上海美术电影的时代记忆与当代回响”围绕上海美术电影制片厂的发展历程,集中展出百余个经典动画角色原稿以及千余件珍贵展品,完整呈现了动画片从“台前”到“幕后”的创作过程,使当下的观众看到了几代美术工作者所走过的不平凡历程,并较为完整地了解到他们所创造的中国动画美学体系。

《大闹天宫》何以成就非凡

中国动画美学体系主要由上海美术电影制片厂制作的动画片托起,其中最耀眼的标志就是《大闹天宫》。这部彩色动画长片由李克弱、万籁鸣根据古典名著《西游记》的前七回改编而成,导演是万籁鸣和唐澄。影片分为上、下两集,由美影厂分别于1961年、1964年摄制出品,片长117分钟。

《大闹天宫》宣传画 20世纪60年代 纸本 空藏动漫资料馆藏

1959年,《大闹天宫》摄制组成立,经过一番周密的分析与讨论后,主创人员于年底外出采风。一行人首先去了故宫,随后是颐和园、西山碧云寺和其他庙宇,为影片中古代建筑造型设计定下了基调。然后又参阅了大量的古代壁画,从中提取了造型和色彩元素,为影片中的各类人物造型打下基础。

尽管前期进行了扎实的素材采集工作,但完成影片人物设计的重任才刚刚开始。首先是核心人物孙悟空。这一形象数百年来在民间早已定型,创作集体中的核心成员意识到,不可背离这个民间认可的习惯而任意创造。孙悟空及其他角色形象的设计既要符合新中国的时代面貌,又要延续传统的精华,由此创作出来的形象才能使观众在产生亲切感的同时又眼前一亮。

在这样的设计思路下,创作组经过反复研究,决定聘请著名漫画家、装饰画家张光宇担任《大闹天宫》的人物造型和形象设计。张光宇深谙传统民族美术的精髓,创造性地运用京剧脸谱的夸张变形来强化人物形象和性格特点,从而构建出整部影片的人物形象群。他首先抓住了孙悟空的性格设定,即“猴、神、人”三位一体,既具有猴的体态与动作特征,又赋予其神的威力,且富于人的感情。

在设计其他角色形象时,张光宇也紧紧抓住人物的主要性格特征,比如玉皇大帝的造型借鉴了很多民间美术形象,特别是无锡纸马中的灶王爷、财神和天神的造型与色彩。为了表现玉皇大帝的内心,张光宇把他设计成臃肿的长方形脸颊、经常下垂的眼皮、修长的手指,平时姿态端庄,激动时双眉上挑,浮现杀机,给人以庄严外表下居心叵测之感。

据《大闹天宫》动画设计师林文肖回忆,人物动作设计中大量运用了中国戏曲元素。最为典型的一幕是花果山水帘洞水幕打开,孙悟空出场,吸收借鉴了京剧美猴王中的诸多范式。为此,主创人员先到剧院看了这部戏,再把京剧演员们请进摄影棚,给主创们说戏。主创人员发现,锣鼓点子敲起来时,连跑龙套的演员都有戏,从后台走到前台,摆旗、列出阵仗,每一次亮相都能赢得满堂彩,龙套演员的表演为主角美猴王的出场做足了铺垫。据此,林文肖在水帘洞一幕设计了两只猴子相向而行,交叉错身之后,用手中月牙长矛挑开水帘,美猴王从立于布景深处的石桥上一个跟头翻越到前场石崖之上立定身形,一个亮相,众猴欢腾。屏幕前的观众大呼过瘾。

从戏曲中提取色彩、造型的元素,同时把握音乐的程式化和节奏感,对创作起到了至关重要的影响。1979年的《哪吒闹海》和1983年的《天书奇谭》,主创团队都主动自觉地运用《大闹天宫》所确立的两大设计思路:戏曲与民间美术元素。

《大闹天宫》上集大获成功,在一片赞扬声中,也有人提出意见,说上集太闹腾了,剧中应该有舒缓的部分。导演虚心听取意见,在下集《七仙女赴桃园》这一节做起了文章,不但补上了“慢”的部分,而且赋予了抒情的基调,使得整个下集的叙事节奏感更加张弛有度。

《七仙女赴桃园》这一节先请作曲家吴应炬制作好整场的音乐,再配上人物动作。他选用了昆曲,以表现仙女的曼妙姿态。但是如何使音乐对应上人物造型和动作,这可难住了林文肖等人。一筹莫展之际,恰巧云南歌舞团到上海演出,林文肖看到其中一个小节目,舞台设计非常简单,表现一群少女从林中边走出边嬉戏,展现出了青春的柔美与活力。林文肖被深深吸引,一下子就开了窍。台上的演员身着傣族服装,紧身小祆加筒裙,衬托得身材更加细长苗条,全然超凡脱俗之感,跟吴应炬设计的乐曲是绝配。

观戏之后,林文肖和其他设计人员一起兴冲冲完成了这一场中的人物造型与动作设计。细心的观众可以发现,七仙女在空中的飞行姿态还借鉴了敦煌壁画中的飞天形象,她们慢悠悠地摇动身姿,轻柔地摆动双手,一片祥和舒缓。设计人员也没有忘记背景的塑造,尽管只有天空,他们还是利用了唯一的道具——云,为七仙女赴桃园途中安置了各种云朵的造型装饰,一会儿是云船,一会儿是云拱门,七仙女在云中轻巧穿行。

影片上映后,国内外反响强烈,取得了极大成功。1978年,《大闹天宫》上下集在英国伦敦国际电影节上大放异彩。英国《电影与摄影》杂志发表文章称赞说:这是整个电影节期间最轰动、最活泼的一部电影。美联社的报道称:美国最感兴趣的是《大闹天宫》,因为这部影片惟妙惟肖,有点像《幻想曲》,但比迪士尼的作品更精彩。美国绝不可能拍出这样的动画片。

《大闹天宫》的成功奠定了中国动画电影的独特风格,但这一部片子并不能囊括老一辈动画人的全部努力与贡献,只有加上剪纸动画、折纸动画和水墨动画,才构成真正的“中国动画学派”。

从东北到上海的动画历程

本次展览的最后一个单元,展示了中国动画从拓荒到黄金时代,从高峰时期到低谷徘徊,最后到当代回响,将观众引入百年动画的光影隧道。一批珍贵的文献、影像与实物资料被精心放置在玻璃柜中,观众可以借此梳理中国动画的发展脉络,回望上海美术电影制片厂在其中所书写的时代篇章。

新中国的动画起步于东北。1947年至1948年,东北电影制片厂卡通股先后摄制了木偶动画片《皇帝梦》(陈波儿导演)、手绘动画片《瓮中捉鳖》(方明导演)。

1949年,东北电影制片厂以卡通股为基础成立美术片组,特伟任组长,靳夕任副组长。从此,“美术电影”的概念正式确立,成为手绘、木偶等不同工艺的动画影片的总称。1950年3月,东北电影制片厂美术片组南迁至上海,并入上海电影制片厂。

1956年,由靳夕导演的木偶动画片《神笔》和特伟导演的手绘动画片《骄傲的将军》率先奏响了中国美术电影实践本国艺术风格的先声。特别是后者,成为中国美术电影民族化探索之路上的里程碑之作。影片第一次大量地采用京剧元素,比如,主要人物造型出自京剧脸谱——将军是花脸,食客是丑角。人物的语言和动作也多由动画师依照京剧演员的表演设计而成,例如开场将军得胜归来,昂首挺胸、踱着方步,伴着锣鼓的击打节拍一步一停地走近,这显然是京剧中霸王出场的程式。在背景中,设计人员将传统中国画中的场景精挑细选出来,与情节进行搭配,其中的古建筑尤为突出,呈现出浓郁的古典风格。

四大动画类型同辉

1957年4月1日,上海美术电影制片厂正式成立,特伟任厂长。中国动画进入长达十年的第一个黄金时期,这是“中国学派”动画风格确立和成形的关键时期。

当时的美影厂已聚集了一批中国最好的动画人才,如特伟、万籁鸣、万古蟾、万超尘、钱家骏、虞哲光、章超群、雷雨、金近、马国良、包蕾等。

从1957年至1965年是中国木偶动画大发展的时期,美影厂拍摄了四十余部木偶动画,《雕龙记》《孔雀公主》《半夜鸡叫》等都是那批作品中的代表作。正是基于这一代积累的丰富创作经验,才会有后来的“阿凡提的故事”系列的诞生。

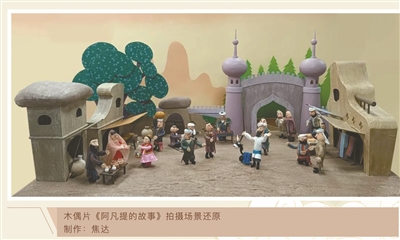

木偶片《阿凡提的故事》拍摄场景还原 制作:焦达

1979年,木偶动画《阿凡提种金子》隆重推出,由于播出后广受观众欢迎,主创人员决定继续制作续集,便先后两次深入新疆各地,观察与记录当地的风土人情。在接下来的九年时间里,美影厂陆续推出了13集阿凡提系列故事,直至20世纪90年代初,阿凡提的形象还一直出现在电视荧屏中。

本展的二层展厅复原了阿凡提系列的主场景集市,并将这个系列中出现的人物全部摆放了出来。据当年参与木偶与场景制作的焦达回忆,这个场景拍了三个月时间。所有人物的动作和表情都是一点一点按脚本步骤拍摄的,木偶人物眨一下眼睛,就要换一个闭眼的头部拍一下再换回来;开口笑一下,就要换一个张嘴笑的头部拍一下。所以在拍摄现场有不少备用的头,制作成不同的表情,一旦情节需要时就换上。这种拍摄工作极为漫长、枯燥,有时,除了摄影师和场记外,其他守在一旁的创作人员,不免打起了瞌睡。

木偶动画并非中国独创,而剪纸动画就不同,是中国动画学派的一大特色。1958年,由万古蟾导演的中国首部彩色剪纸动画片《猪八戒吃瓜》摄制完成,剪纸动画的发明可以说是与时代发展密不可分的。

由于手绘动画影片工序太复杂,从设计人物造型与动作,到具体的描绘、勾线、上色等,投入的人力物力十分巨大。而在1958年5月,国家提出“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”的发展总路线,各生产战线积极响应,美术工作者也不例外。美影厂的美术工作者尝试将影片中的人物描绘在硬纸片上,把身体各部剪开来,装上关节,大如头、手、足各部位都能活动自如,小如眼、耳、口、鼻各五官也表情灵活,再进行逐格拍摄,这样就比手绘动画片节省下大量的人力、物力和时间。

继《猪八戒吃瓜》后,万古蟾又导演了广为人知的剪纸动画《渔童》《济公斗蟋蟀》《人参娃娃》等。

巧用折纸拍动画

折纸动画可谓在剪纸动画上更上一层楼,将“多快好省”这一精神发挥到了极致,十分节约成本,基本上7至10天时间就可以完成一部动画的拍摄。尽管如此迅速,由于美术工作者的匠心,并没有影响作品本身的艺术魅力。

折纸动画的创始人虞哲光是中国著名的木偶艺术家和儿童美术教育家。1955年,他根据古代寓言创作了木偶片《东郭先生》,直到1981年,75岁高龄的虞老还编导完成了木偶片《崂山道士》。在创作木偶片的同时,虞哲光也在思考进一步的创新,如何将木偶动画与折纸艺术相结合。

他很快便在1960年编导出了中国第一部折纸片《聪明的鸭子》。片中场景里的石头、花草造型参照齐白石大写意国画风格折成。虞哲光特别擅长发挥纸本身的特性来表现故事中人物的情绪与性格,比如《聪明的鸭子》中的小猫,它的尾巴像风箱一样可以拉开来,离近的时候,尾巴又折叠起来,以表现小猫的气愤与好奇。与剪纸相比,折纸造型是立体的,但与手绘相比,又比较抽象,这门动画艺术是通过夸张变形的形象和动作讲故事。

动画片中的摄影创新

20世纪60年代,全社会掀起技术革新运动,动画领域也参与其中,水墨动画便在这个时期诞生了。1960年1月举行的中国美术电影制作展览会上,陈毅副总理到现场参观并题词。当美影厂的厂长向他汇报情况时,陈毅说:“你们能把齐白石的画动起来,就更好了。”由此,水墨动画的试制工作正式提上议事日程。

《小蝌蚪找妈妈》宣传画 1960年 纸本 空藏动漫资料馆藏

美影厂老一辈摄影师段孝萱回忆,当时的主创人员十分清楚,要让水墨动起来,单靠原有工艺是不行的,必须突破单线平涂的工艺。于是,先由吕晋加做了一个青蛙跳水的水墨动画试验,利用摄影的特殊技术形成多次曝光,结合焦点的虚实变化,再将冲洗出的底片连续播放,形成水墨的动画感。取得成功后,大家心里有了底。经过反复试验,美影厂终于在1961年以齐白石的画为蓝本创作出了水墨动画《小蝌蚪找妈妈》。

1979年拍摄的《哪吒闹海》更是令人记忆犹新,这是中国第一部彩色宽银幕长片。影片中多次出现哪吒身后的莲花源源不断地发出奇异五色光晕的视觉奇观,属于当时最高难度的动画技术。《哪吒闹海》的摄影由三位十分有经验的摄影师担任,他们经过科研攻关,最后采用胶片两次曝光、多层摄影,并巧借人眼保有视觉残影的特性进行后期胶片处理,利用动画电影拍摄技术上的创新,对古典神话场面进行了创造性的现代化视觉呈现。这部动画对一代人的影响更是持续到今天,正是因为这一脉相承的创新精神,才造就了今天《哪吒之魔童闹海》的中国电影票房奇迹。

自20世纪50年代,上海美术电影制片厂出品的许多经典名作兼具艺术性和商业性,在风格手法上既有传承又有创新,并始终坚守具有时代精神的本土大众文化表达,使中国动画在剧作、美术、音乐、表演等方面逐步走向成熟,形成了别具一格的“中国气派”,成为中国美术动画片的黄金时代。

文/王建南

编辑/胡克青