据说有人问过福楼拜:包法利夫人的原型是谁?福楼拜回答道:“我就是包法利夫人。”同样,对于约瑟夫·罗特而言,他就是特罗塔家族。他是这个家族的祖父、父亲、儿子和孙子,是这个家族的农民、英雄、地方长官、年轻少尉,是他的伟大小说《拉德茨基进行曲》中特罗塔家族所有人物的矛盾集合体。

视觉与听觉并进

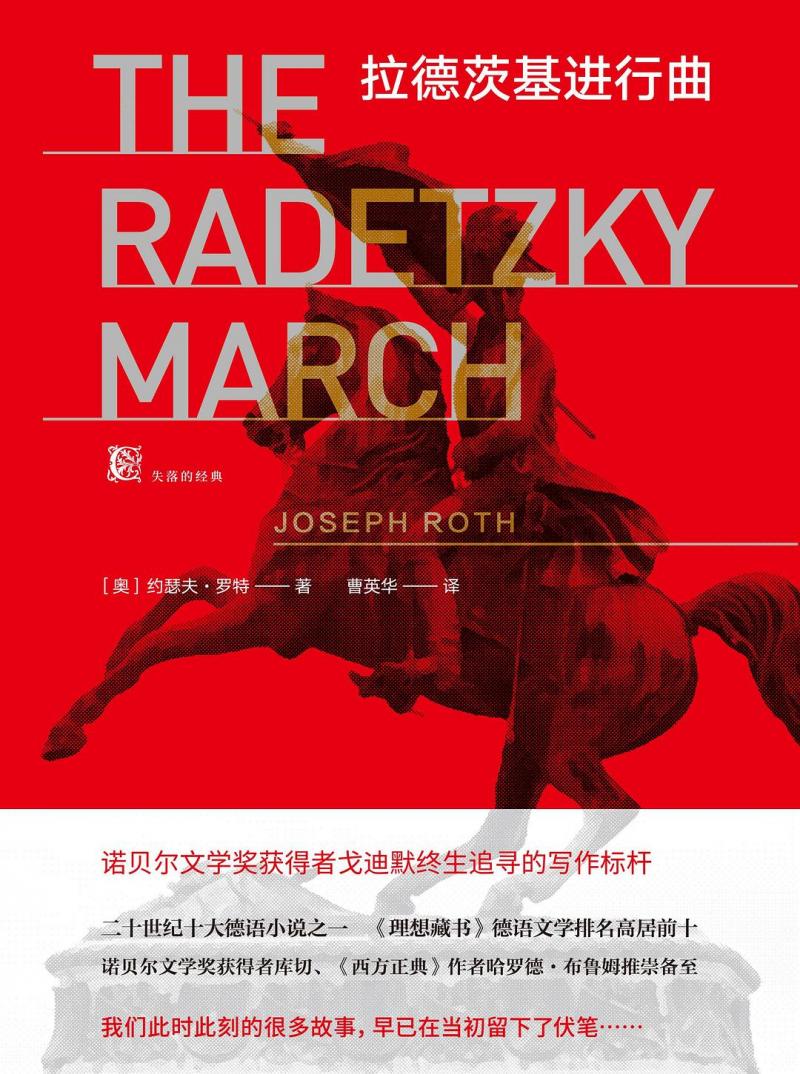

2024年9月2日是约瑟夫·罗特诞辰130周年的日子。作为与茨威格同代的作家,罗特的小说主题通常被窄化为传统而保守的哈布斯堡王朝情结。刻板印象的烙印仿佛向读者呈现着这样的画面:一个委身于旧世界的保皇党,抚摸着哈布斯堡王朝的残骸泪流满面,沉湎于这个无可避免步入没落与消亡的奥匈帝国的旧日幻影,叹息着于空无之地徒劳地寻找身份认同,在迷醉中剧烈地渴盼着回到那个心之所往的时代。但在《拉德茨基进行曲》里,哈布斯堡王朝在罗特眼中不能仅仅被视为黄粱美梦,这是梦,但这是奠基于荒芜的现实之上的破损之梦,在梦中充满了混乱,也充满了矛盾。甚至无法真正弄清,罗特究竟意欲怀缅那个时代,还是批判那个时代,抑或两者势均力敌。而他笔下的人物也在矛盾的碰撞中跌跌撞撞,最终连同这个帝国被揽入了那个一直盘旋于小说上空的死神的怀抱。

《拉德茨基进行曲》中的世界由一种富丽而辉煌的语言包围和塑造,折射出铺天盖地的水晶般的光华。罗特的语言就像他在小说中描述的军队一般,闪耀着如同行进式的鼓点的美感,这种美感即便经过翻译的转化,依然能让人领略到那无与伦比的音乐性。

罗特的语言天衣无缝地联结了诗意和叙事,他立足于现实世界,又透过诗意的棱镜将那个曾经存在过的世界扭曲变形。所以小说中的世界同样是夸张的世界,在这里,庸常甚至污秽之物都迸发出强劲的声势——他形容马“把一颗颗热气腾腾的又大又圆的黄粪球抛到雪地上”。从某种程度而言,罗特所描绘的对象都是平等的,它们都被升腾而起,蕴含着同样深远的属性。

《拉德茨基进行曲》强调声音,这点从小说的名字中就不难看出。声音如同潮水般包围了现实的堤坝:云雀、青蛙、壁钟,以及与这部小说同名的音乐《拉德茨基进行曲》等等,它们像是对这个帝国热烈的颂歌,同样也像是对帝国末日将至的挽歌。它们有时与现实的气氛交融,有时与现实形成各奏其调的反差。所有的声音仿佛自成一个微型的甚至有点偏执的世界,面对撕裂与嬗变,它们对人类世界无动于衷,但又总能在情绪氛围恰逢其时的时刻浮现。这些声音似乎彰显了一些嘲讽、一些无情,以及翻天覆地变化之外,真正的永恒。

同样被强调的还有颜色,那是一种炫目的五彩缤纷,在字里行间中绽放。这种视觉的冲击无可阻挡地要破土而出,有时在一句话中好几种颜色会成群结队地涌出,描绘的对象也因为颜色的浓墨重彩而膨胀。罗特热爱对比,颜色的对比尤为关键,尤其是小说中跳动的关于黑与白的对比,语言的能力仿佛要通过对比的角力爆发出来。

比喻清澈而充满张力

在小说中最为引人注目的还是他清澈而充满张力的比喻。在罗特最优雅的比喻中,一种轻盈的新颖的创造力油然而生,锐利地打破表层的冰面,与此同时又沉重地沉潜入宿命的漩涡,外部世界与内心世界彼此勾连,具象与抽象两种不同的状态在比喻的器皿中相溶。“这扇窗形式上把他和黑暗分隔开来,实际上它就是黑暗本身冰冷的外墙。”“特罗塔的道路上放着一个个墓碑,宛如公路上的一座座里程碑。”

罗特的比喻有时会沾染上夸张,比如他形容假牙“大得好像钢琴上的大琴键”,但最让人惊诧的还是比喻那繁茂的数量。在相当多的段落中,那些精美的比喻像不要钱一样接连不断地扑面而来,作者慷慨解囊,掉落出碰撞声不绝如缕的金币。

作为喻词的“好像”“仿佛”这些字眼不单单出现于外部环境和具体物件的描写中,也出现在描写人物内心的句子中。“他仿佛听到儿子每天都在宣布不再听从这位老人的旨意”,这使得人物的感觉在某种程度上被夸张化了,但这种夸张的辐射本身就是人内心最真实的体验,同时使小说的气场都荡漾了某种与人物难舍难分的宿命般的回响。

带有喜剧性的夸张

有时,罗特笔下的夸张会给这部悲剧小说披洒上一些喜剧性,这种喜剧性通常由内心和现实的落差提取出来。只需要看看瓦格纳上尉关于赌钱的想法,就能知道这种微妙的讽刺是如何生动地跃然于纸上。这种喜剧性在少尉和陶锡希太太的那段恋爱中喷发到了顶峰:一个是迷茫的年轻少尉,但内心已然沧桑;一个是迷茫的大龄夫人,但内心渴望青春。这是何其畸形但又如同镜像的爱恋啊!讽刺的喜剧性在这段爱恋的心理描写中来回穿梭,陶锡希太太讽刺男人的那段话颇具喜感,作者的语言悄然混入其中:她认为男人“非常像笨拙的大昆虫”,是“一支企图振起铅一般沉重翅膀的傻瓜军队”。但最后,转折的落笔“尽管如此,她只要还活着,总要等着他们”加浓了喜剧的糖分,同时又微妙化了人物的内心世界。关于自己的年龄,陶锡希太太坚定地拒绝说真话,但她的谎言又处于一种中间状态中——“要是瞒去整整三岁,封·陶锡希太太也许会觉得太自负了。不过,仅仅偷走微不足道的一岁,还不能说是对真理的偷窃”——这种中间状态是人物刻意维系的,但一旦从人物的视角抽身出来,这种刻意维系顿时变得可笑。

喜剧的水汽中总是无可避免地凝结了一种沉重的悲剧的水珠。一个绝佳的例子就是在小说中人物普遍怀揣着一种古怪的思想,仿佛一种无关紧要的物件在人物的潜意识中会使现实发生改变,这种功能虚妄的改变仿佛寄托了他们那虚无的希望,荒唐得可笑,但同样潜藏着一种无力感的可悲。没有什么能螳臂当车地阻挡现实的进程,历史之手会将一切都碾碎。人物也意识到了这种必然,这种必然吹灭了他们的希冀,销蚀着他们的生活,以至于他们迫切地同样也是绝望地想要抓住那纤细的救命稻草,“仿佛草莓能够使情况完全改变过来”。

两种时间在小说中交织

在小说中交织着两种时间:一种可被称之为现实时间或者叙事时间,这是按部就班流淌的时间、在计量单位上绝对的时间、坚韧性的时间,有时我们将这种时间称之为“历史”;一种即是人物的心理时间,在这里,现实的时间被心灵的强酸瓦解,通过感受的魔术,时间开始了神秘莫测的变幻,“好似他有一秒钟之久忘记了他的职业”,在某种意义上,这种时间有着更为幽微的现实性。

在现实中,我们大多通过自己的内心去感受世界,就如同在所有人人生的某个时刻都会挂在嘴边的那句真心的陈词滥调“好像就是昨天发生的事”,小说中关于时间的很多感受都可以视为这句话更为荒寂的变体。对于《拉德茨基进行曲》中的人物而言,时间的感受不再是一个人人生走到某个时刻的叹息,相反,这种感觉仿佛是如影随形的充溢与标志,是无法切断的锁链。同时,这两种时间在小说中必然会激发碰撞,但并非旗鼓相当、势均力敌,溃败的永远是人物的心理时间,因为现实的时间、历史的车轮是冷酷无情的。作者有时会对时间评论,这种评论就如同时间般冷酷无情,带有一种强制的毋庸置疑的属性。“毫无疑问,时间永远不会停止。”这是终极的判决,对生命的绝不容情的碾压与粉碎。

一个双重性的世界

罗特所创造的世界就是一个双重性的世界,在这个世界里,腐朽与生机同在,冰冻与炽热共存。每个人都被孤独包裹、囚禁,而正是这种深入骨髓的孤独让他们成为了一个整体。

少尉卡尔也具有双重性,他就像是自己祖父的一个幽暗的阴影、一个孱弱的镜像,他流淌着的血液,既源自那个耕作的农民,也源自那个为皇帝奋不顾身的士兵,两种截然相反的感受不断挤压着他,这是他痛苦的根源。少尉也同样在两种身份中不停地摇晃,父亲的儿子,祖父的孙子——不同的分身赋予他的是不同的意义。特罗塔家族的每一对父子之间相互都不理解,但对于隔辈的人,却能在无形的时间场域中攥住一种联结。而整个特罗塔家族,像是无数晶莹的镜子反复相互折射所交织的繁密之网,这个家族的关系汇聚了模糊不清的重影、飘忽不定的错位,一种朦胧而重叠的句式不断地冒出——“似乎父亲变年轻了,儿子却变老了”“觉得在他一旁的不是他的父亲,而是他的曾祖父”。

这个网的中心就是皇帝本人,在小说中有两幅画像经常出现,一个是仿佛永驻在现实中的皇帝的画像,一个是镌刻在家族血脉中的祖父的画像,在冥冥之中两者似乎有某种无可名状的联系。在罗特的另一部小说《百日》中,宫女安吉丽娜对拿破仑也有着狂热的迷恋,但在《拉德茨基进行曲》中,皇帝与臣民的关系更加复杂。因为随着时间的漫漶,特罗塔家族也逐渐变成了皇帝的影子、皇帝的镜像、皇帝的兄弟,甚至于就是皇帝本身。而家族和皇室,本身臣服于一种更大的东西,那就是徐徐沉没的帝国。

逝者给我们留下了什么

小说一直在敲响着帝国沉没的预警,小说中的世界同样是预言的世界,人物的命运甚至就在人物的话语中暗潜着,直到命运降临时我们才能回溯到那话语中毁灭的力量。

卡尔在遇见他未来的朋友军医时,自己都不知道为什么突如其来地说了这样一句话:“我爱过一个叫卡基的女人,她死了!”与之有着隐约联系的是,地方长官和卡尔提到了自己曾经结识过的一个并没有在后文中出现的姑娘米琪·施纳格尔,罗特在这里做了留白,甚至读者无法真正了解人物为何要提及这件事。人物的意识是隐秘的深潭,没有人能真正了解其原因,在某个特定的时刻、面对某个特定的人,这个深潭下的暗涌会在现实的表层上泛起一朵浪花。

对于卡尔,他说这句话的原因或许在于他需要一个人去倾诉心底的秘密,这秘密一直挥之不去地压抑着他。他之所以选择了军医为倾诉对象是因为“他俩都游离于全团之外”,这份孤独让他们相连,同样也是命运之手让他们冥冥中在对方身上看到了自己的影子,他们相识不到半小时,但已经侦测到一种近似性,这种近似性包含这一种和死亡有关的东西。同样这初始的对话也像命运之手写下的预言,军医回答他“您还会爱别的女人的”,这句话在某种程度上预示了军医死亡的原因。

在这个双重性的世界中,他们一方面接收到了死神的讯息,但另一方面似乎又对死神的身影视而不见。预言的尘埃不断在人们眼前扬起,人物奇怪地意识到了它的威力,又奇怪地意识不到它的威力。“可是他却好像现在才知道这是父亲的手,一只父辈的手”,“好像”这个词语让整个句子生长出一种不确定性。人物在意识上通常是迟缓的,仿佛世界一直在演变,但人物永远固守在自己的内心世界的龟壳里,认为一切永远不会改变,直到外部的狂风侵袭了他们的内心。但又好像他们早已知道自己一直在等待一个早就该发生的事情,直至一个落后的时间点才被释放出来。甚至在“他发觉自己一直怀着这样一个隐秘的想法:她可能还在,而且正坐在一个房间里等着”这样的句子中,两种延迟混杂重叠,一种是意识对现实的延迟,一种是意识对意识本身的延迟。

回到小说的开头,我们会惊诧地发现,祖父对皇帝的拯救就是一个对于死神的延迟,这种延迟慢慢弥散开,在时间的顺流而下中死亡此起彼伏,当孙子注视着祖父的肖像,他在想“仿佛这位索尔弗里诺英雄还要再死一次”。

死亡是永恒的,但这种永恒是一种重复性的永恒。小说中徘徊着这样一个疑问,逝者究竟给我们留下了什么?对于今天的读者,帝国的消亡以及处于帝国消亡洪流中的罗特,留给我们的是他那惊人的小说,这些小说就像他笔下的云雀那样,永不枯竭地唱响着流溢文学光辉的歌。

编辑/史祎