◎孟繁华(著名文学评论家)

2006年8月,我和学界几位朋友应邀到新疆参加“天山文艺评论论坛”。中间有一天闲暇时间,办会的朋友问我是否想到吐鲁番看看?我大喜过望。于是便同两个年轻人一起上路。看了火焰山,坎儿井,特别是看了吐鲁番以东45公里处的柏孜克里克千佛洞。眼界大开心情大悦。返回的路上,地面温度高达50摄氏度,吐鲁番的一切、包括温度都名不虚传,令人叹为观止。同去的就有年轻的回族朋友哈岩凌。她对旅途的劳苦和酷热的天气,竟没有一句怨言。那时我还不知道她是一位诗人和散文家,只知道她是一个好青年。

因有同游之谊,回到乌鲁木齐聊天,才知道小哈也是作家。她给我看了一篇命名为《喀布尔河的黄昏》的散文。我还记得,我夸奖了这篇散文。她写的是“喀布尔河的黄昏”,赞美的是喀布尔河畔黄昏的一幅画卷。通过文字我们可以得知,那一定是一个欠发达地区:路面坑坑洼洼,黄土飞扬;几年前马吉村里在喀布尔河边洗车的孩子,一个月只能收入折合人民币二三百块钱;但生活中不止有这些,还有卖鱼老人舍巴哈德家自制的平底船。船身的装饰繁缛绚丽,花案光彩夺目;还有喀布尔河两岸的万家灯火。于是作家感慨道:“我对苦难的理解也变得更为厚重。洞见苦难中的幸福是微光闪烁的,但苦难生活给人的创造力却毋庸置疑。苦难中有着一种存在性的充实,一种生命的充实;这积极的力量,一定会让一个庸俗之徒变为一个沉思的人。”当年读过的散文我还没有忘记,那是因为被深深地感动过。

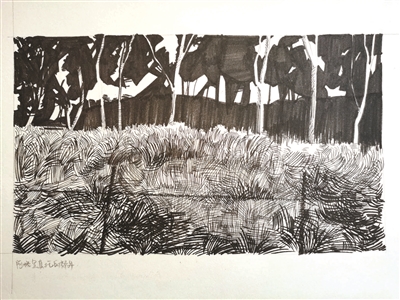

《阿格里真托的郊外》插画/吴宛宜

许多年过去之后,春风文艺出版社出版了哈岩凌的诗集《时间从不留下倒影》。其实这是一部诗画集。哈岩凌是学美术出身的诗人。她发表过很多黑白装饰画、插图、雕塑等作品,还举办过个人画展。这部诗集中的很多插页,就是哈岩凌手绘的版画作品。这些作品是诗集的组成部分,它以版画的形式从一个方面诠释着她的诗歌。因形式的原因,这些画浓墨重彩或分外凝重,或生气勃勃,当然也有孤独心灵述说的渴望和无言的分享。它们大多取材于异国他乡或中亚腹地,画面有画家未做宣告的生活和心灵履历,但那里的诗意一览无余。

从诗集可以了解,哈岩凌去过世界很多地方。比如巴基斯坦的拉合尔,锡亚尔科特,印度边境口岸瓦嘎,瓦拉纳西,北非突尼斯的西迪布萨义德,西班牙南部的安达卢西亚等。这些游历的经历,不仅从一个方面表达了诗人内心的浪漫和“不安分”,也使诗人创作的取资范围极大地拓展了,使她诗歌的题材有了“国际性”或“世界性”。当然,这个判断不止来自题材,更来自她对现代诗歌观念和技法的理解。

《时间从不留下倒影》,是哈岩凌诗歌对时间美学的一种感怀和理解。我们知道,“时间”是人类的一个发现。我们最初对时间的认知,是“日出而作日落而息”,日出和日落是时间,“作”和“息”是运动形式。这是对时间最朴素的表达,也是最符合自然形态的一种表达。但是,随着时代的发展,“快”变得重要起来。进入现代之后,时间是具体的,是可以感知的,时间就是速度。她诗集的名字是《时间从不留下倒影》,本身是对时间的一种慨叹,那是对过往的凭吊或流连。《总有些日子》《突来的秋》《往事》《瓦拉纳西的正午》《阳光涨满的时刻》一直到《许多日子我曾温存服侍过》《对古勒鲁克乡的记忆》等等,整部诗集几乎都是在时间的长河中。她徜徉、回忆,或心有爱意遍地芬芳,或愁肠百结挥之难去。对时间的敏感,恰恰是对生命的易逝的感知。特别是作为女性诗人,她那独特的心灵感受方式,几乎处处动人心魄。“总有些日子/不属于自己/如一位陌生的旅人/面对熟悉的风景……采摘黄叶的时候/真情易露/友人的微笑和情人的眼泪/使我在平淡的光阴里/富贵一生。”

这样的诗很容易让人想起舒婷的《神女峰》。不同的是《总有些日子》将友情和爱情并置,使人生更加富有;比如《往事》:“把思念揉成灯捻/在漆黑的墙壁/在潮湿的梦里/忽明忽暗/能找到的/是蛛丝马迹的结束/我看见扬长而去的我/看见曾经丢失的谎言/还有吱吱作响的门外/急促的敲门声。”这类抒发心灵和内宇宙的诗句,是哈岩凌在时间长河中徜徉已久的船桨,她缓慢地划动,却犹如游丝拂面挥之难去。它是最动人的诗歌风景之一;另外一些诗歌,如《拉合尔老街》《锡亚尔科特的夜》《瓦拉纳西的正午》《恒河之夜》《弗拉门戈之夜》《波斯湾的落日》《穆里的清晨》等,虽然是异国风情,但诗人并没有以夸张的方式赞叹外部世界的奇观,而是仍然踱步在个人的内宇宙:“可爱的清晨/森林轰响泉水叮咚/百鸟的弥撒/千回百转/我歌唱自由/让世界向它迎风敞开/也歌唱衰老/让流逝的光阴从容让路。”对时间的达观从容,仿佛让我们看到了诗人在穆里清晨永恒的童话里。那里没有生死的界限,只是时光的流逝如亘古天荒。

周涛先生为哈岩凌的诗集写了序言,他眼中的小哈,“很少说话,声音也很小,一直觉得她是一个早期的朴素的粉丝,看到偶像就行了。”这也是我对小哈的印象,她像一个生活在世外桃源的人与世无争。或许默默无闻才是她最需要的。她有实现个人意愿的权利,但作为评论家,我愿意向读者诚恳地推荐她的诗。

编辑/王静