曹晓风,是我国植物表观遗传学领域的领军人物、中国科学院院士,这些年,她勇于尝试国际科学界很少有人涉足的盐碱地生物改良研究,希望通过努力,让荒地变成沃土,为国家粮食安全保驾护航。

在海南省三亚市崖州区的田菁种植基地,曹晓风和科研人员这几天正在对这里种植的田菁种质资源进行分析研究。

毕业于北京大学生命科学学院的曹晓风,从植物表观遗传学基础研究起步,在水稻等农作物研究方面取得诸多重要科研成果,为表观遗传学学科发展和我国作物高产稳产作出了很多贡献。这些年,她奔赴海南、山东、东北等地,将更多精力放在了通过种植耐盐碱植物来改良盐碱地的研究。

曹晓风告诉记者,我国目前的盐碱地面积超过5亿亩,如果把这些原本不能用来种植作物的土地充分利用起来,将会大幅降低我国对粮食进口的依赖程度。

中国科学院院士、中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员曹晓风:我们国家现在粮食安全的主要矛盾和风险应该是在饲料粮上,因为我们国家现在粮食消费大概是每年8.2亿吨。但是饲用占48%,饲料粮是我们国家现在最紧缺的。

如何破解饲料粮紧缺的问题呢?

曹晓风说,我国的基本国情决定了饲草生产不能与粮食生产争地。

那么种植饲草的地又该到哪里找呢?

曹晓风:大概10年前的时候,我们研究所的李振声院士给我提了一个建议说,能不能考虑研究我们东北的这个碱土,希望能够把这样的土地改造好以后,对于保障我们国家粮食安全能有很好的效果。

从那时起,保障国家粮食安全的想法就在曹晓风心里深深扎下了根。她下定决心从我国大面积的盐碱地找突破口,“啃下”盐碱地改良这块硬骨头。

抱着对未知科学领域一探究竟的想法,曹晓风带领科研团队开始了漫长而枯燥的筛选耐盐碱植物的工作。经过与黑龙江省农业科学院等单位的合作,曹晓风团队用了几年的时间,从800多份植物种质资源中最终挑选出了他们认为最佳的盐碱地土壤改良植物:田菁,一种自然生长在热带地区和沿海的耐盐碱、耐涝、耐旱的豆科植物。

2021年起,曹晓风便带领科研团队与中国热带农业科学院、山东省农业科学院合作,将来自海南、广东、云南、福建等省,及巴基斯坦、刚果(布)等国家的400余份田菁种质资源在海南三亚开始了试验性种植。

同一年,曹晓风又将优选出的田菁品种带到了黑龙江、吉林等地的盐碱地进行试种。

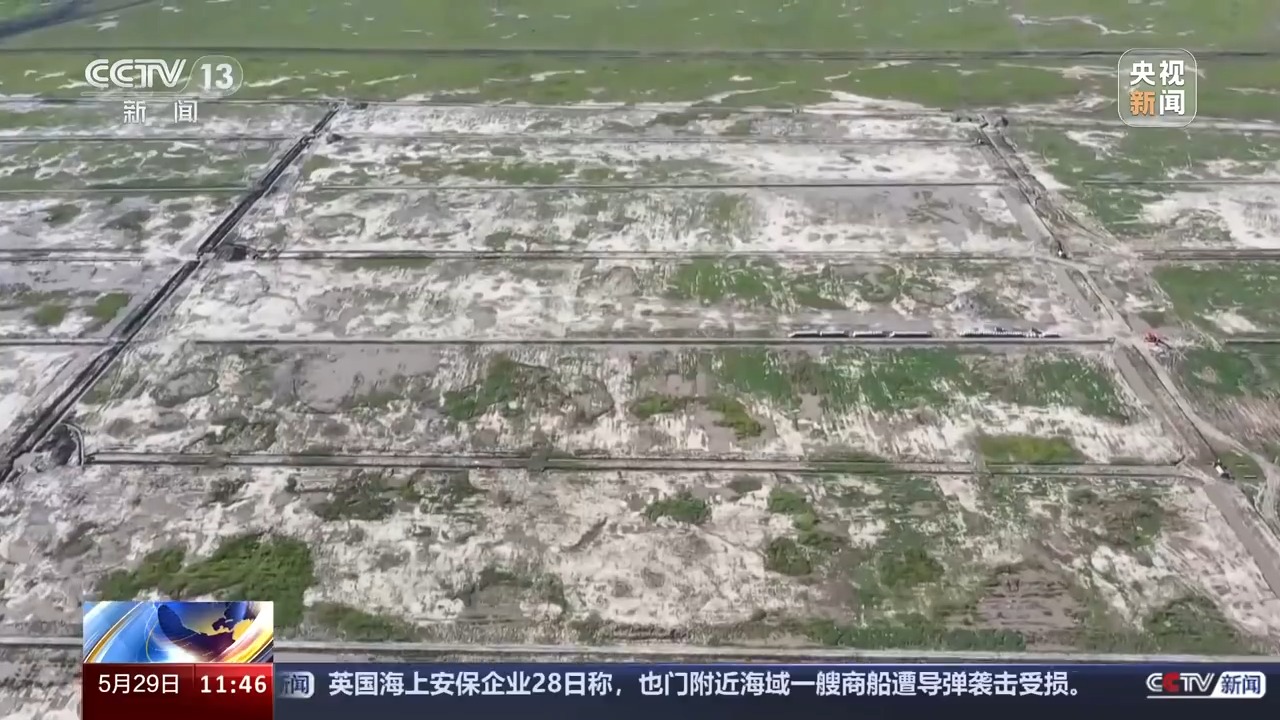

通过两年多时间的种植,曹晓风团队在黑龙江、吉林已经示范改良盐碱地几千亩,近期,曹晓风团队与国内院校科研力量合作,发现田菁对于奶牛的饲喂有非常好的效果,具有很大潜力发展为高蛋白优质饲草。

中国科学院院士、中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员曹晓风:我们想了叫田菁的“培优计划”。如果大面积种植,我想它对于碳中和、碳达峰也是有很好的作用的。另一方面就是提供更多的蛋白饲料,为粮食安全做一个好的保障。

文/记者 帅俊全 褚尔嘉 李志贵 三亚台

编辑/王朝