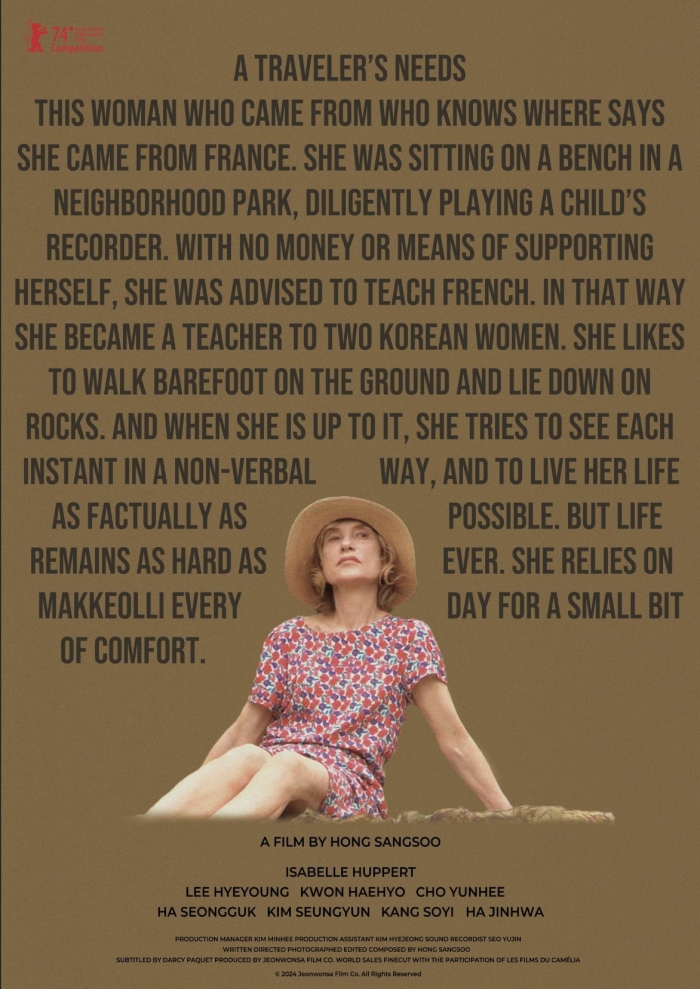

2月24日晚,第74届柏林电影节颁奖典礼公布了各项大奖归属,交出一份令人吃惊的奖项名单。无论是金熊大奖还是各个银熊奖项的分配,都出乎许多影评人的意料。法国/塞内加尔导演玛缇·迪欧普的纪录片《达荷美》斩获金熊大奖;洪尚秀凭借极简作品《旅行者的需求》,继2022年《小说家的电影》后,再次拿下仅次于金熊奖的评审团大奖——这也是导演2017年以来获得的第五座银熊奖杯;来自多米尼加的导演内尔松·阿里亚斯的实验作品《佩佩》夺得最佳导演奖;德国本土的《死亡乐章》则获得最佳编剧。法国导演布鲁诺·杜蒙,以其嘲讽又疯狂的诺曼底版星战片《帝国》,获得评审团奖荣誉;最佳主角和最佳配角奖则分别颁给了影片《与众不同的男人》中的塞巴斯蒂安·斯坦和《像这样的小事》中的艾米丽·沃森。这份奖单,更像是评委们的一种姿态和宣言:鼓励那些超越传统电影叙事的激进创新探索,又或者是那些充满使命感的热点议题。

父母来自肯尼亚、出生于墨西哥的女演员露皮塔·尼永奥,今年受邀担任评审团主席,成为三大影展的首位黑人女主席。《达荷美》和《以爱之茗》,两部非洲背景影片同时入围主竞赛,也是前所未有——它们和评审团主席的非洲身份遥相呼应。此外,香港导演许鞍华也受邀成为今年主竞赛单元的七评委之一。

早在电影节公布选片之初,片单不被看好的声音就时有冒出:不为大众熟悉的导演的实验电影,在今年主竞赛和奇遇单元中的比例明显增大,似乎坐实了近年来业界对柏林电影节的一种指责——柏林电影节缺乏吸引知名大导,尤其是好莱坞热门电影和明星参与的能力。不过,今年电影节前半程的放映中,不同类型、国别影片呈现的品质和丰富性,仍然让人眼前一亮。可惜后半程的几部作品表现平平,让最初的观影激情慢慢消退。

此外,在传统作者、实验作品之外,《另一种结局》《与众不同的男人》等科幻、惊悚类型作品的入围,则展示了柏林为适应观众需求和时代演变,融入高品质类型电影的意愿。可惜最后的结果也只能算是差强人意。

对政治的关注超越了艺术

从诞生起一直标榜政治性的柏林电影节,在当下风云动荡、战争和纠纷不断的世界格局以及自身面临的种种困境下,比以往任何时候,都更需要对自我身份的确认和强化。巴以冲突、俄乌战争、女性和种族话题……电影聚焦时事政治热点,以此将人们紧紧连接到一起。

电影节红毯上,电影人们以各种方式表达着立场。颁奖典礼上,“停止战争”的呼声,一次次从获奖者口中喊出。并且,这一切都没有随着电影节的结束而结束。2月25号,黑客攻击了柏林电影节全景单元官方社交网站,并发布了带有官方标识的反犹视频和文字,但很快被删除了。各种带有政治立场的获奖感言,随即也引来德国媒体以及包括柏林市长在内的众多政客的公开谴责。面对这些意外,柏林电影节方面不得不发表官方通告,表示已经报警并在等待黑客事件的调查结果,而颁奖典礼上的发言事件,也并不代表官方立场。

事情演变至此,作为国际电影节,各方对政治的关注,已经远远超越了对电影艺术本身的考量和辩论。长远看,这是否有益于电影节的健康发展?今年大奖名单中的影片,又有多少可以长留影史并被观众看到、记住?见证当下和经受时间考验的作品之间,哪一个对电影节来说更重要?

柏林电影节正在经历动荡和过渡,第74届是玛丽埃特·里森贝克和卡洛·夏特里安联合执掌的最后一年。如今影展落幕,4月1日开始,曾经负责伦敦电影节的特里西娅·塔特尔将接棒,开始新的柏林电影节组织和选片工作。迎接她的,将是经济危机和政治环境复杂的双重考验,以及柏林电影节路在何方的思考。

纪录片异军突起

让我们回归到电影本身。2023年,法国纪录片《坚毅之旅》爆冷获得金熊奖。2024年历史再次重演,一部法国、贝宁合拍纪录片《达荷美》再次出人意料地斩获柏林金熊奖。2021年,法国政府签署协议,决定归还26件在殖民时期从西非贝宁掠夺的雕塑艺术品。《达荷美》就用镜头记录了这些艺术品远涉重洋,从一家博物馆迁移到另一家博物馆的历程,并在这些非洲艺术品物归原主后,挖掘到更多信息,用一场大学校园内的激烈辩论,让事件更深远广泛的意义被大家讨论。记录、虚构交织,导演借雕像作品之口,以第一人称诉说了这些艺术品的回家心路,巧妙地绕开了传统纪录片的新闻套路——这是作品的独到之处,也有效拉近了事件与观众的情感距离。

值得一提的是,曾经被忽略和轻视的纪录片,近年来频频入围欧洲三大电影节主竞赛单元并有所斩获,比如,2022年威尼斯金狮奖就颁给了纪录片《所有的美丽与血泪》。今年的柏林电影节,纪录片比以往任何时候,都更得天时地利人和。除主竞赛单元外,在奇遇单元获得最佳影片的是纪录片《直接行动》。影片用216分钟的片长、无比耐心的凝视,沉浸式记录了一个法国激进环保社团的成员们的日常生活,以及他们组织的示威游行活动。此外,柏林电影节的各大平行单元中,纪录片也因为紧贴现实、聚焦当下而占有一席之地并引发关注。

华语新力量露锋芒

第74届柏林电影节上,虽然华语电影让人遗憾地缺席了主竞赛单元,但在其余各大单元都有不错的参与和获奖。

在奇遇单元,年轻导演邱阳的首部长片作品《空房间里的女人》,赢得评审团特别奖。影片在导演的家乡常州拍摄,用方言讲述了一位中年妇女,在家庭即将分崩离析之时的意外遭遇。擅长夜景拍摄的导演,用风格化的4:3画幅和构思精巧的镜头语言,带我们一起感受了一位压抑、迷失的城市中产妇女的日常。

青年导演张文倩的《热天午后》,获得短片竞赛单元评审团奖。她将时光拉回到上世纪90年代,炎热的夏日、狭窄的空间,老人一边做饭一边带着孩子,厨房大火燃起又被扑灭,小孩吵闹哭声不断;一大家人终于围坐桌前吃午餐并闲聊着;喧闹后的午睡,短暂的沉寂和再一次的苏醒……这样一幅中国百姓日常的写真图,欲望、焦虑和疲惫,充满温情和烟火味。导演通过一个六岁女孩的视野,用细节和有想法的镜头,打动了评委。

年轻导演瞿尤嘉执导的《开始的枪》是他的首部剧情长片。影片聚焦即将高考的中学生,紧张又充满压力的备考,青春期的困惑与迷茫,无奈、冲动、寻找……从一声枪响带来的意外经历一直延伸到一场相遇,和彼此都要学会的理解和成长。虽然东西差异、国别不同,但关于青春和校园的题材还是唤起了共通的情感,影片最终获得新生代少年单元水晶熊最佳长片特别表扬。此外,在新生代儿童单元,蓝灿昭执导的短片《夏日句点》获得了国际评审团最佳短片。影片讲述一个乡村男孩,在暑假结束之际,用攒了很久的积蓄,想去潮州城里做梦寐以求的发型,却迎来了出乎意料的现实结果。蓝灿昭1994年12月出生于潮州,2023年在第76届戛纳电影节上,他制片、编剧、剪辑的短片《夏至前天》还曾入围电影基石单元。

入围新生代单元的还有年轻导演刘耀楠。其处女作《小半截》以昆明城中村为背景,展示了中学生李星的成长经历和那些独属于青春的痛楚、彷徨、自卑与梦想。先在北师大学习电影、后到法国攻读艺术硕士的刘耀楠,在影片中融入了简洁有效的动画,情感真挚细腻,写实中加入梦境让影片充满想象力和创造力。而香港青年导演杨曜恺的《从今以后》则获得了泰迪熊奖的最佳影片。

而由中国导演林见捷执导,祖峰、郭柯宇、孙浠伦和林沐然主演的《家庭简史》,在柏林电影节全景单元放映。虽然最终与奖项无缘,却场场爆满,现场观众互动频繁,笑声不断,收获了很好的观众缘。早在一月份,影片还入围了美国圣丹斯独立电影节,成为第一部同时入围两大电影节的中国青年导演作品。影片在柏林受到很多国际买家的青睐,国际销售势头良好,这也是华语影片在奖项之外的另一收获。

柏林电影节上,入围的年轻华语导演还远不止上文提到的这些。这些年轻的华语电影人以捉襟见肘的预算,有限的拍摄条件,用自己的成长经历或思考,拍出了关于青春和成长的优质作品。作品表达既成熟又很有想法。他们的出现,让我们看到了中国电影未来的可能性。这或许是今年柏林电影节之于中国电影的最大意义所在吧。

文 | 刘敏

编辑|陈凯一