近日,当代中国12位一线考古人共同撰述的力作《万年中国——中华文明的起源与形成》(下文称《万年中国》)出版,其中,蒋乐平阐述的“上山文化”达到了一万年的历史。作为本期《共同赋予》的特邀嘉宾,蒋乐平在节目中细述《万年中国》背后的故事和理念。

消除认识的两极分化,共同赋予对话与倾听的意义。大家好,欢迎来到北京青年报天天副刊的官方播客“共同赋予”。扫码收听本期播客节目。

主播 阳明

嘉宾 蒋乐平(浙江省文物考古研究所研究员,跨湖桥文化和上山文化主要发现者、发掘者)

\04:51\

中华文明起源,可以从“上山文化”讲起

共同赋予:因为我们常常谈到的是五千年的中华文明,当看到“万年中国”的概念时,我认为是很震撼的。在《万年中国》一书中,只有您介绍的“上山文化”达到了一万年的历史。请您先来介绍一下“万年中国”的概念。

蒋乐平:这本书里重点谈到的是8000年的中华文明起源。实际上,考古界一般的认识是在5000年的时候进入了中华文明,而这一认识是存在一些争议的。在探索夏商周断代工程的时候,我们对于文明的认知仍囿于旧的学术概念,比如将城市、文字、青铜等作为文明出现的统一标准。我们按照旧标准向前推进,探索到二里头遗址,大家就会觉得已经很好了。

而良渚遗址出现了玉器以及水利工程,这与原本认定的文明标准有一定的出入。因此,良渚文明不仅在年代时间上突破了4000年夏文明的概念,还在地域上突破了以中原文化为主的研究。我认为良渚遗址申遗成功是对文明概念的突破,是一次学术思想的解放。

之前,苏秉琦先生提出的“满天星斗”说和严文明先生提出的“重瓣花朵”说大致都是以6000年左右作为一个参照系在论述,各地的文化沉淀下来,形成几个区域的重点遗址,因此中华文明在6000年前后开始形成稳定的格局,使得可以让我们做一些总结和分析。《万年中国》中提到的8000年作为中华文明的起源阶段,实际上是突破了时空将良渚和二里头联系在一起,作为历史连续的过程。

在《万年中国》里,冯时从天文考古的角度谈到了对中华文明有着自己独特的理解,将“观天象,授农时”作为知识体系和礼仪体系形成的源头。而我讲述的上山文化也与冯时从天文和农业的角度有相似性。上山文化作为世界稻作起源地,里面还发现了彩陶及其纹样符号,这些特质都具有一定的震撼性。在国际上通行的文明概念里,确实有关于“农业的出现就是文明形成的开始,城市的出现是文明形成的标志”的观点,所以我认为文明起源,从上山文化讲起是有道理的。

此外,在这本书中,陈胜前教授认为所谓的“文明”,一是它的时间概念;二是它的组织形式,比如国家,就是我们一般认为的比较严格意义上的文明概念;三是指的中华文明,这是中国人存在于世的文化形式,比如汉字、筷子、儒家伦理等都是中国文化特有的东西。那么,在上山文化中发现的彩陶里,我们就能看到一些卦符性的纹样,这同样是能够代表我们中华文明的特色。

因此,无论从传统性的文明概念,还是从学术性的文明概念,“万年中国”的提出既有其突破性,也有其合理性,今后还需要我们更好地去接受这一概念。

\12:04\

一万年很遥远吗?上山遗址挖下去20厘米,就是一万年

共同赋予:在读《万年中国》时,我的刻板印象被“击碎”了。因为之前提到史前历史,我想象中的画面很抽象,而在书中向您和冯时等老师介绍的考古发掘,八千前的人们已经认识并利用了漆的黏合性能,一万年前已经出现了石磨盘和石磨棒这样的加工工具。作为考古人,您会觉得一万年很遥远吗?

蒋乐平:考古人挺特殊的,我们对时间观念的感受可能跟一般人不一样。一万年确实很遥远,对绝大多数人而言,这都是一个很抽象的概念,时间越早,填充到时间里的历史内容越少,大家了解得就越少。

所以,我觉得考古人在这一点上是比较幸福的。对于考古人而言,一万年在某种意义上就是在地里挖下去的动作,像上山遗址的发掘,我们挖下去20厘米,就到达一万年了,它的呈现形式是很具体的。这些挖出来的陶片也好,石器也好,考古人对它们有着很亲切和实实在在的感受。因此,一万年对我们来说,是既远又近的。

但是在探索一万年的过程中,我们并不那么容易。这些地下的文物不会说话,必须要由我们去为它代言,考古发掘出来的东西往往是我们能够想象得到的东西。如果我们的思想观念没有突破,我们想不到的东西往往发掘不出来,虽然听起来很主观,但确实如此。像我们在上山遗址发掘出的文物,其实在二三十年前已经出土并放在博物馆里面了,但不为大家所认识,所以这是一个探索的过程。

比如五十年前发现的河姆渡文化,当时震惊中国。它打破了中国人对长江流域认为是荒蛮落后的印象,7000年前的河姆渡文化如此之精美,在其中发现的水稻、建筑木构件和一些象牙的艺术品,一点都不亚于黄河流域出土的文物。所以,河姆渡文化在历史研究中具有里程碑的意义。但我要说的是,这一发现却也容易变成一个枷锁和一个限制。当我们在考古往前探索的过程中,大家总是会觉得河姆渡文化已经够遥远的了,你刚才说一万年有多遥远,实际上是真的很遥远,因为我们对那段时间能够了解的东西太少了,河姆渡文化突破了7000年,已是石破天惊。

河姆渡的发现就给我们设置了一个“极限”,尽管我们后来提出了“前河姆渡文化”,但其实脑子里面所受限制的东西很多。我们有个非常重要的遗址,就是你刚才讲到的发现漆器黏合剂的跨湖桥遗址。跨湖桥遗址早在1990年就发现了,它的年代就是8000年,甚至可以到8200年-8300年。但是发现以后却得不到学术界的承认,明明是年代也测出来了,学术界就是不重视,这就是受到了河姆渡文化的限制。人的思维往往是有局限性的,河姆渡文化像一个紧箍咒一样套在那里,大家就挣脱不了,因为对历史的认知存在单线进化的观念,对历史的复杂性的认识还是不够,总觉得河姆渡已经这么久远了,只能寻找一根藤上的文化谱系。

跨湖桥人用漆作黏合剂修补独木舟上的破洞

我曾经写过《万年行旅》这本书,讲述的是我从河姆渡遗址走到上山遗址的考古过程,我觉得这一过程是有逻辑可循的,考古有偶然性,但也有一些必然性。比如我在1985年大学毕业以后,起码有15年时间基本上是从事河姆渡文化研究,慢慢的我感到浙江在关于这方面的研究有僵化的趋向。我们就以钱塘江为界,以南就是河姆渡,以北就是马家浜,大家好像有一种刻板的认识,在钱塘江以南只能发现一个更早的河姆渡文化遗址。

我也是在探索河姆渡文化的过程中遇见跨湖桥遗址的。在跨湖桥遗址附近,我先是发现了楼家桥遗址,与跨湖桥遗址距离很近,文化面貌差距大,所以肯定不属于同一个时代、同一种文化。楼家桥遗址属于河姆渡文化,其年代达到6500年,那么跨湖桥遗址的年代肯定更加早。所以,任何认识都要依靠发现,只有发现才能打破我们脑中的限制。浙江考古从河姆渡文化往前推,在走向一万年的过程中,跨湖桥遗址是个非常关键的节点,若没有跨湖桥遗址的突破,上山文化也许还会有争议。

跨湖桥遗址是我迈过的一个重要的坎。等到发现上山文化以后就简单了,考古学讲究地层的层位关系,上山遗址里面有河姆渡、跨湖桥和上山。而上山就在最下面,那么它一定是最早的。对于一万年的抽象概念,往前跨出一步,需要非常严谨的发现过程,上山文化走到一万年,并不容易。

\23:16\

上山文化遗址群,是稻作文明所绽放的第一朵花

共同赋予:您是在2000年前后发现的上山遗址,此后您一直没有再离开过上山文化了吗?

蒋乐平:是的,发现上山遗址之后,我就没有再挪地方了,没有再回到河姆渡文化了。当时有一个机缘,是政府刚好要建造浙江省的第二条高速公路——杭金衢高速公路,在进行考古调查的时候发现了楼家桥遗址,那里刚好也是我的诸暨老家。所以我就在那一带待下去了,在浦阳江这条支流,我以楼家桥遗址为据点,发现了两个文化,跨湖桥文化和上山文化。那是在2000年,现在想起来真的是很传奇。我先解决了跨湖桥文化的问题,然后继续做上山文化的研究。

一开始,还不敢大张旗鼓地宣传。随着考古发现,上山遗址里面的原始文化面貌越来越清楚了,它是一种新的发现,年代测定就是一万年,早于跨湖桥遗址。我们在2006年命名其为“上山文化”,从此我就没有离开过。

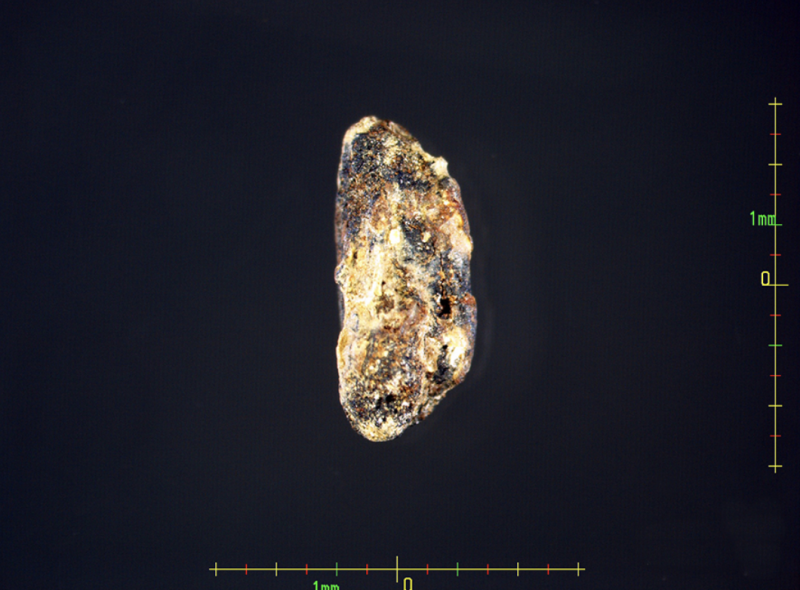

万年一粒米

上山文化的发现很重要,因为我们发现了一万年前稻作农业的证据。我们在发掘时发现的陶器多为夹炭陶,在陶器的陶胎里面掺杂着很多的稻壳。出土的这粒一万年前的炭化稻米,刷新了人们对世界农业起源的认识。

上山遗址群是稻作农业革命的产物,这场农业革命带来了人类文明的进步,它最直接的结果是为人类带来了农业定居的生活,定居造成了人口的增加,人群由此形成规模。因此,钱塘江流域是这场农业革命最早的发生地。上山遗址群给我们理解一万年的社会状态,提供了一个非常真实、具体、相对比较完善的历史图景。

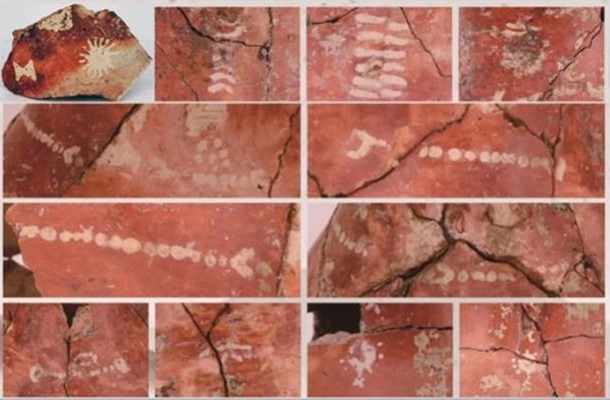

我常把这个进步比喻成稻作文明所绽放的第一朵花,而这朵花最鲜艳的颜色就是以红为底色的上山文化彩陶。上山文化给我们提供了一个把学术进行下去的可能性,这就是样本的意义,其作为探索的一片土壤,让考古学家们来耕耘。

共同赋予:刚刚您也提到了彩陶,上山文化既是稻作起源的万年样本,也是彩陶的起源地。

蒋乐平:是的。上山出土的彩陶实际上有两种颜色。一种是条带的红颜色彩陶,另外一个是乳白彩。北京大学著名考古学家严文明先生认为这是世界上最早的彩陶。

彩陶对中华文明实际上是具有一种象征意义的。原来对中华文明的理解是黄河流域,因为夏商周三代文明都分布在黄河流域的中原一带,而这一区域最早的代表性文化就是彩陶文化,仰韶文化就是以彩陶为特色。从某种意义上讲,彩陶是作为中华文明的根来进行认识的。对于彩陶的认识,曾经有一个“西来说”,认为彩陶有可能从西亚而来,后来中国考古学家否定了这一观点。实际上,彩陶是中华文明的标志之一。

跨湖桥遗址和上山遗址的彩陶非常丰富,还有一些复杂的构图,有太阳的纹样,比如跨湖桥文化的豆盘(一种古代器皿)里面有复杂的纹样,这些器物很可能跟祭祀活动有关,不是一种实用用具。

\35:10\

一万年的线索,会使中国人在心理上产生震动

蒋乐平:2012年,我们发现了义乌桥头遗址,里面有很多的彩陶,也非常丰富和复杂。2013年初,我们发现有着半个太阳的纹样,还有一些梳状纹样非常具象。

除了上山遗址之外,我觉得到现在为止桥头遗址也是一个核心的发现,它主要表现在其年代距今9000年,这可能是上山文化经过了近千年的变化,农业文明慢慢沉淀下来以后,开始有了发展和进步。

桥头遗址的彩陶不是随便发现的,它被发掘的位置是一个人为营造的大型土台遗迹,略呈方形,边长大概四十米,西边遭到了破坏。在当时的生存条件下,这肯定是花了很大的工夫建造起来的。所以,一开始发现的时候,我非常兴奋,因为那时我已经从事考古近三十年了,从来没发现过这样的大型遗迹。我马上建议当地政府盖起一个保护棚,以免遗迹被雨水冲刷破坏。

我们发现了“器物坑”,里面的陶器并不是东一件西一件的,它是一坑一坑地出现。为何会如此?我想这不是一个生活实用性的遗迹。因为如果是生活遗迹,人们会把生活垃圾倒在一个低洼的地方,形成垃圾堆,我们考古称之为灰坑。那么,以我的判断,这是举行仪式性活动的地方,比如那时会有氏族,氏族作为一个社群,可能会举行一些公共性的活动。

在之后的发现中,这一猜想被不断证实。我们发现了一个长方形的竖穴土坑墓,距今9000年。墓葬里有完整的人骨架,其腰部还有一件陶器随葬品。这个墓葬为什么会出现在带有仪式性质的非实用性的人工营造的土台上?可能是因为那时的人们对这个神秘世界已经有了超越世俗的观念。彩陶、墓葬,以及建造的大型土台都与祭祀活动相关联的。

既然它是一个举行公共活动和祭祀性活动的特殊区域,那么他们生活区在哪里呢?后来我们在这一区域外面的一些村庄底下发现了同时期遗址的分布,两者相距大约500米,说明这个生活区跟那个举行祭祀活动区域是分离的。所以,在我掌握的资料里面,桥头遗址发现了这么丰富的彩陶,我认为不是偶然的。这与我们发现了一个特定的区域有关。

我们在桥头遗址还发现了太阳纹和“卦符”,卦符图案简直与后来的八卦图很相似。在我看来,这匪夷所思。时间上距离周文王的八卦相差6000年,地域上又处在钱塘江流域,中间隔了淮河、长江、黄河这些区域。对于这些相似性,我们是很难想象的,但我相信这些线索会给我们中国人在心理上产生的一种震动。

所以,我觉得“万年中国”的概念,使得我们通过一万年的线索,开始对“中华文明到底是何时开始的”这一问题会有一个跨地域的统一性的思考。

供图/东方出版中心

完整内容请在北京青年报、小宇宙、网易云音乐、苹果播客、喜马拉雅等App搜索播客“共同赋予”即可收听。

文/北京青年报记者 韩世容

编辑/韩世容