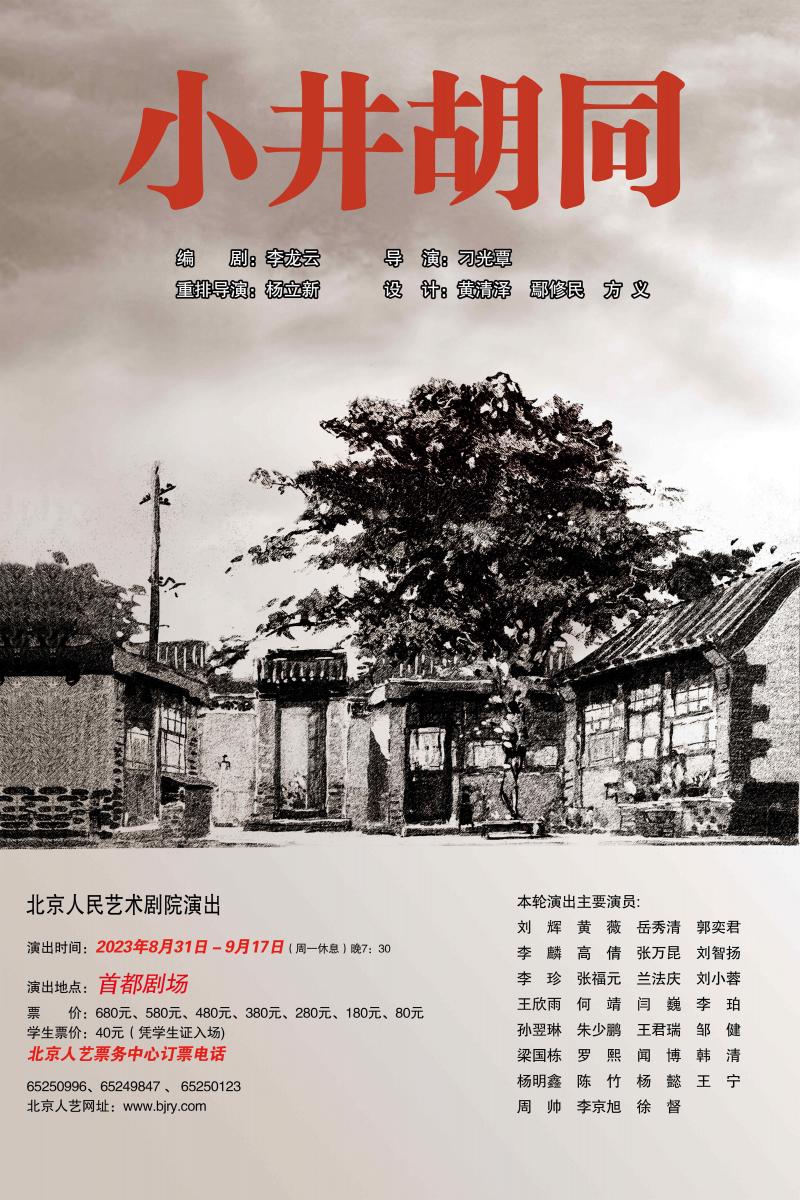

9月8日,首都剧场,由杨立新执导的复排版话剧《小井胡同》迎来百场演出。剧场内外,舞台上下,赞誉与争议并存,尤其在一些线上平台,观众们甚至掀起一阵“该不该继续演下去”的讨论潮流。爱的人说,这个戏讲的是老街坊的喜怒哀乐,人性的光辉和局限都蕴含其中;不爱的人则说,这个戏的人物太多太杂、剧情太平,年轻演员似乎也撑不起这台盛誉之下的京味儿戏......编剧李龙云在剧本开篇就写:“老街坊们都说,小井儿要是有个会说书的该有多好......”如今面对质疑,小井儿的书还说不说?又该怎么说?

“新时期的《茶馆》”?该怎么演?

《小井胡同》曾被盛赞为“新时期的《茶馆》”。《小井胡同》是编剧李龙云的作品,1983年由刁光覃执导,林连昆、谭宗尧、任宝贤、吕中等主演,演出在当时引起轰动,捧红了一大批不为人所熟知的演员。2012年8月,编剧李龙云因胰腺癌去世,享年64岁。当年《小井胡同》中饰演小力笨儿的杨立新就此决心挑起复排《小井胡同》的重担,集结了濮存昕、何冰、龚丽君、岳秀清、高冬平等演员,于2013年正式将这一剧目重新搬上舞台。十年匆匆而过,当年的几位角色由刘辉、李麟、黄薇、刘智扬等接棒,仍然参演的岳秀清本轮也只参与了三场演出。与前辈演员们相比,当今的演员的舞台经验、能力乃至于知名度与舞台号召力都有差距。虽然有张万昆、张福元、何靖等人艺舞台上的“金牌绿叶”的出演加持,但实事求是地讲,仅从演出阵容上来看,这部戏的吸引力和《茶馆》相去甚远。开票后许久后仍五彩斑斓的选座界面,或许就是实证。

《茶馆》是北京人艺当之无愧的看家戏,1958年首演于首都剧场舞台后,六十余载演出七百多场。2013年,久病在床的“王利发”于是之去世;2022年人艺70周年院庆前夕,“秦仲义”蓝天野在梦中安然离世;同年年底,“常四爷”郑榕也溘然长逝,《茶馆》初代三老天上相见。而在此之前,梁冠华、濮存昕、杨立新早已经接过前辈的角色,带领着人艺一众演员,对这部反映旧时代风云的现实主义作品做出了自己的演绎。

如果说《茶馆》因为在一个局限的场域内展现了新中国成立前五十年的风云激荡而为观众接受,那么观众也需要一部方寸之间描摹新中国成立后三十年社会变迁的戏剧。《小井胡同》承载着观众们这样的期待,与《茶馆》相同,《小井胡同》的场景也就在剧名之中,几十个人物形形色色,轮番登场,三十年时代变迁重重,牵动着百姓们的普通生活。但与《茶馆》相比,《小井胡同》给人带来的感受始终是有些平淡、有些单薄。我们不妨从多个角度来分析这两部剧作的不同:首先,《茶馆》所处的年代属于近代史范围,而《小井胡同》的背景则是当代;茶馆身居闹市,三教九流无所不包,上至庞太监这样的压迫阶级,下至康六这样的被压迫阶级,从各个群体中选取的角色身上带着典型性,对于性格鲜明没有太高的要求,而小井胡同中市井百姓众多但大多都属于同一阶级,即使蛮横如三、四幕中的小媳妇,以科学的阶级分析论来看,她与街坊们的主要矛盾也属于人民内部矛盾,因而同一阶级中的多位不同角色就需要更令人印象深刻的性格特征刻画;再者,《茶馆》中除三老外,许多人物都是“子承父业”,人物性格也颇具象征与讽刺意味得十分相似,《小井胡同》中的人物则是一写三十年,要写出变与不变,难度不言自明。李龙云完成得或许并不完美,但也无可厚非。

正如前文引述的媒体评论所言,《小井胡同》被称为“新时期的《茶馆》”,主要因为《小井胡同》与《茶馆》在时间线上具有连贯性,也模仿了一些《茶馆》的写作手法,而并非指这两部戏的文学艺术等方面的影响力在同一水平线上。如果不加解释地盲目地强调这句话,提高了观众的期待值,又无法奉献让观众满意的表演,恐怕宣传效果只会适得其反。

剧情“平”?该怎么调整?

作为作家,李龙云被认为身上有一种抹不去的忧郁,这或许与他个人经历有关,也不可避免地投射在他的作品中。在创作《小井胡同》的过程中,李龙云走访了20个家庭,询问他们30年的命运变迁史,翻阅了民俗当眼报刊典籍近百册,完成了数万字的人物小传。大量精力投入的背后是他对人物在感情上的偏爱与热情,这成就了这部作品也影响了这部作品。

《小井胡同》的剧本几经改动,受各种因素影响,最终呈现在舞台上的诸多调度也与原剧本中的设计不同。如李龙云自己所说,他倾心于散漫体结构,希图在有限的时空框架里尽可能扩大容量从而丰富戏的内涵。如此一来,或许的确能够更加全面地展现街坊们在小井生活的样貌,但不同幕间的角色的变化仅仅通过演员台词、表演体现出来,并不能让观众完全探知。如果能通过其他设计努力对时代的基本精神进行概括与揭示——虽然这样的要求实在是求全责备、吹毛求疵——但起码对于剧情的起伏与吸引力,会有积极的效果。

演员断层?该怎么办?

北京人艺曾依靠学员班制度培养了一大批优秀演员,学员班的暂停也导致了如今正经历着的演员断档的阵痛,以本轮演出《小井胡同》的两位男主角刘辉与李麟为例,二人的舞台经验当然不能与林连昆、谭宗尧两位大师相比,仅从知名度、舞台号召力而言,也远不及濮存昕与何冰。或许是正是由于阅历经验的欠缺,刘辉的演绎并不出彩,如果说8月《调查》里赵翻译的“拿劲儿”还可以视为是角色特点要求与调节舞台气氛的需要,那么刘家祥这一角色的不自然,可能就要归咎于演员个人对角色理解的偏差。

从当年首演录像来看,林连昆先生塑造的角色使人觉得他首先是一位乐观幽默的普通人,而非上台来就成了小院儿的主心骨、老大哥,演员不拿着劲儿,观众的接受度或许也会更高。另外,刘家祥这一角色年龄跨度大概是第一幕的三十余岁到第五幕的六十余岁,而这种年龄变化如果需要观众根据时代变化自行推算,那么表演也不能说是成功的。

刘辉已是人艺中年男演员中的佼佼者,尚不能创造好这一角色。而这出戏角色众多,岳秀清、张万昆、张福元等深耕舞台向观众奉献踏实、可信的表演,年轻演员也得到了锻炼的机会。如今北京人艺多部剧作演员阵容普遍年轻化,虽然引起了一定的争议,但大概也是演员断层的无奈之举。当然,像九斤老太一样成天念叨着“一代不如一代”是没有意义的。近几年北京人艺重启学员班制度,如能稳扎稳打,按部就班训练演员,避免拔苗助长,想必会给观众带来惊喜。

“京味儿”戏?该怎么传承?

尽管建院70年来排演过的三百余部作品中,仅有十余部真正的京味儿戏,但其仍然是北京人艺最响亮的招牌。从建院之初的《龙须沟》,到看家戏《茶馆》,再到年初上演的《正红旗下》,即使是对于最响亮的招牌,北京人艺也没有停止进行创新的脚步。

在某些观众看来,这次《小井胡同》的“京味儿”在舞台上似乎并没有得到很好的呈现。京味儿戏在舞台上,最直接的、最明显的表现在北京话中。如果抛弃了这种设置,难免给观众带来剥离之感。延伸来看,李六乙导演曾经对京味儿戏做了大胆的创新尝试,让演员们用四川话来演绎《茶馆》。李六乙导演是四川人,个人执导的首部话剧就是《四川好人》,四川当然也有茶馆,但是王笛笔下的《茶馆》毕竟不同于老舍笔下的《茶馆》,用四川话来说京韵的台词,这违背了语言的规律。我们当然可以认为导演是在用一种荒诞的手法来表现错位,但这种做法似乎与他本人的风格相距甚远,收效也并不明显。而杨立新是老实的导演,《小井胡同》也并不适合进行类似的改动。戏单的背面印着剧中涉及到的“喝取灯儿”、“拍花子”等老北京方言方便了观众的理解,但仍有部分观众反映“听不清、听不懂”,这其实与北京方言的固有特征有关系。北京方言习惯吃字吞音已经为人们所熟知,“装垫儿台(中央电视台)”、“套吃(特好吃)”等梗也流传甚广。要表现胡同街坊们的生活状态,就必须使用这些北京方言。首都剧场的舞台上没有字幕,演员要靠肉嗓子把含有大量北京方言的台词送进观众耳朵里,让观众完全听清本身就有难度,若是演员演出再不出彩,则更会影响观众的理解与整体的演出效果。

所谓的京味儿戏,以及擅演京味儿戏的北京人艺演剧学派,并不能单纯依靠京片子,而是要对中国传统戏剧美学进行吸收和传承。面对时代的变化,观众审美观念、文化需求的变化,如何对京味儿戏进行传承与革新,应当成为北京人艺一段时间内持续探索的课题。

以《正红旗下》为例,该剧由老舍未完成的同名残篇小说改编,同样由李龙云编剧。北京人艺于今年年初推出该剧,五月进行了二轮演出,从舞台置景到调度都呈现出与以往的京味儿剧目鲜明的不同。作为老舍先生没能写完的作品,其中的人物虽然鲜活但并不一定完整,他想要表达的家国情怀、民族命运与历史沧桑也因此是残破的。李龙云改编后的作品,有了较为完整的结尾,但各个事件之间仍然缺乏有效的逻辑连接。《正红旗下》当然并非完美的,甚至存在着一些硬伤,在此举这个例子是想说明,对于一些京味儿戏进行一些具备形式感的设计,不仅不会伤害作品的现实主义特征,反而有利于其传承。

有评论说,《小井胡同》应当停演,应当“进博物馆”,然而这样一幅展现北京胡同街坊们喜怒哀乐的风俗画封存在故纸堆里实在是可惜——或许这出戏本身就是一座博物馆,其中藏品是值得珍惜、值得欣赏的,至于怎样布展陈展,需要创作者们倾听与辨别观者的意见,仔细研究。

最后还是以李龙云1985年写在《小井胡同》重新公演时候的一段话作结吧:“现在,《小井胡同》又跟观众见面了,我在盼望着听取大家的意见。但我相信,不论历史发生什么样的变化,我都能理解小井人民,小井人民也能理解我。”

文/北京青年报实习生戴一航

编辑/贺梦禹