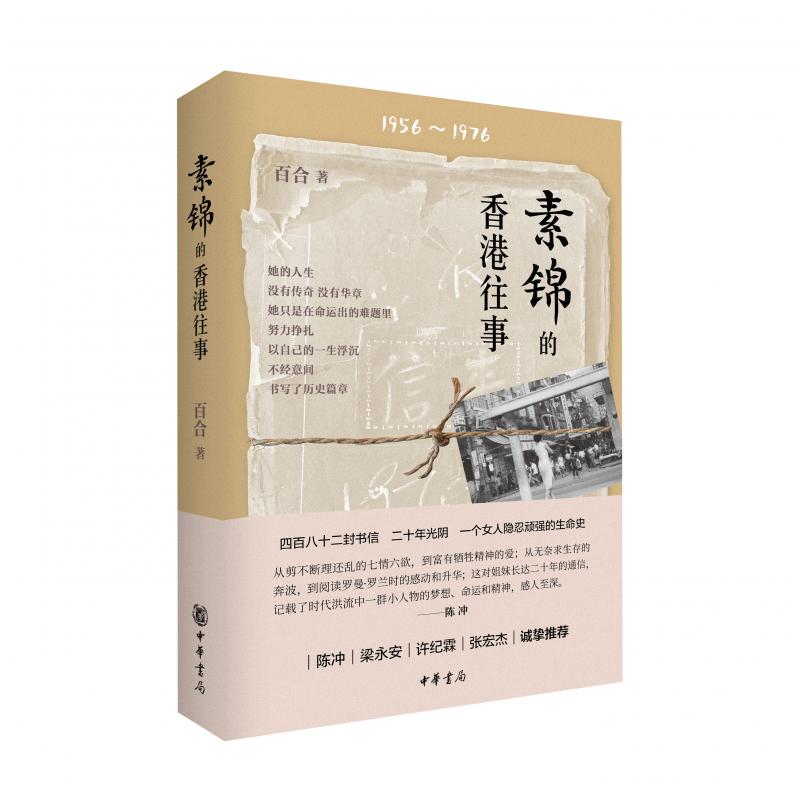

编者按:《素锦的香港往事》是中华书局新近出版的一本新书。它通过482封、跨越20年的信件,讲述一个上海女人隐忍顽强的生命,隐含着时代洪流中一群小人物的悲欢离合、梦想和精神,感人至深。世间万事万物,无不随着时间无形流逝,素锦故事的呈现,得益于收藏家刘涛、责任编辑马燕和作者百合的集体打捞,他们的有心,留住了珍贵的历史记录。成书的过程辛苦漫长,但这些带有体温的记忆和跨越时空的写作,无疑填补了宏大叙事留下的空隙。本版特别约请《素锦的香港往事》一书作者百合与责任编辑马燕,撰写作者和编辑手记,以飨读者。

【编辑手记】

◎马燕

为编书,特意去了素锦生活过的地方

第一次看到“素锦”这个名字,是在微博。一位博主写下了自己阅读《读库2202》里一篇名为“素锦的香港往事”文章的感受。虽然文字不长,但我瞬间就被打动,立刻买来这一期的《读库》。“初见已惊,再见仍然”,话虽俗套,确系实情。

这篇文章只有四万字,但我觉得应该有扩充的空间,毕竟,素锦与妹妹的通信有482封,60万字。随后我就联系上了刘涛老师和百合老师。

现在都还记得,2022年一个夏天的晚上,小朋友们还无法正常上学的日子,在南二环凉水河边,我和百合通了很长时间的电话。具体说了什么已经不记得,但能记得的是,说到某个关于素锦的细节,我居然哭了。后来见面时百合说,那一刻她就知道会把稿子交给我。

走素锦的线路 到她的生活所在地

2022年的最后一天,在全民寻找温度计和布洛芬的忙乱中,百合交来了初稿。不久之后就是寒假了。为了实地感受素锦在港20年的生活,并拍摄一些书里也许能用到的照片,我们一家打算去香港。但由于三年没有出过远门,以至于手续的办理程序都生疏了,最终还是因为签注问题在珠海滞留了五天。景点都逛完了,实在没地可去,就每天在珠海的西西弗书店看书度日。

素锦1956年10月出发去香港的路线,是从珠海的拱北海关先到澳门,再辗转到香港。我也是从珠海出发,但可以选择港珠澳大桥直达香港,非常方便快捷。

在香港,我选择住在北角,素锦在这里住了很长时间。酒店的长廊里摆放着很多塑胶花。若不是因为素锦的故事,我还不知道塑胶花与香港的渊源。李嘉诚的第一桶金就是开办塑胶花厂获得的。素锦的第一份工作就是在塑胶花厂做工。

在香港的几天,我从北角码头坐船去尖沙咀,体会素锦烦闷时去看海的感觉;我在铜锣湾的繁华街道四处寻找素锦最终买下一间公寓的轩尼诗大厦;在时代广场旁边一个破旧的楼前,反复确认这就是素锦曾经住过的波斯富大厦;我从铜锣湾坐叮叮车去了跑马地,想看看素锦打工的饭店还在不在。

我在北角附近闲逛,看到邮局时会想,这里是不是素锦常常给上海的孩子们寄东西的地方?看到教堂时会想,素锦是不是周末会来这里做礼拜?看到剧院,会想到素锦跟章先生是不是在这里看的电影呢?看到菜场时会想,这里是不是素锦日常买小菜的地方?

在香港的几天,拍了很多与素锦的生活有关的照片。但是,当我在搜寻资料的过程中,看到一张拍摄于1950年代的老照片时,顿时改了主意。是的,就是这张,穿着旗袍的女性,旁边一脸麻木的工人。这种鲜活的历史感以及视觉冲击力,是现在拍摄的照片无法取代的。

幸运的是,香港中华书局曾经出版过许多香港本土题材的图书,保存了许多香港老照片。后来,在香港中华书局侯明女士、黎耀强先生和吴黎纯女士的帮助下,香港摄影家许日彤先生免费为本书提供了一些香港五六十年代的老照片。透过这些照片,可以直观看到当时的香港风貌,读者对于素锦香港生活的想象亦有了切实的依据。

和陈冲聊素锦,那些“非常上海女人”的地方,她当然更懂

在稿件的审读终于告一段落时,需要相关领域专家的审读意见。我们找到了中国社科院近代史所中外关系研究室主任张俊义老师。他是国内为数不多的香港史专家。看完稿件后,张老师特意问我,这个故事不是编的吧?我赶紧把素锦书信原件的照片发了过去。张老师说这个故事实在太打动人了,未来有机会一定会向影视公司推荐。

没想到的是,张老师还没来得及推荐,陈冲老师就找到了我们。是《繁花》的作者金宇澄先生给她发了一个关于素锦的链接,然后陈冲火速去买了一本《读库》,第一时间联系了刘涛和百合。

5月20日那天上午,我和百合在陕西南路的一个露天咖啡厅见到了陈冲老师。关于素锦的命运及她的时代,素锦身上那些“非常上海女人”的地方,陈冲当然比我们更懂。她甚至把素锦当年看过的电影《飞女怀春》都找来看了一遍。她说,《色戒》的艺术指导朴若木先生甚至比她还要喜欢素锦的故事。

最让陈冲着迷的,应该还是素锦的个人成长。她惊叹素锦不仅阅读那个年代的通俗小说,如《琥珀》等,撑素锦度过人生很多艰难时刻的,居然是罗曼·罗兰的《约翰·克里斯多夫》,难怪素锦信里经常会出现一些颇有智慧的“做人之道”。与陈冲分手时,看着她的背影在林荫道中慢慢远去,我真的产生了一种如梦如幻的感觉。未来,也许素锦的故事会被搬上大银幕。

一路磕磕绊绊,书总算是出版了。上周,我在闹市区的一家书店与朋友聊到素锦,一个陌生男性走过来说,你们谈的是素锦吗?我愣住了。他打开手机,让我看他的聊天记录,是在向朋友推荐这本书,用的书影就是我之前发在朋友圈的。他是这家书店的负责人。

编辑/王静