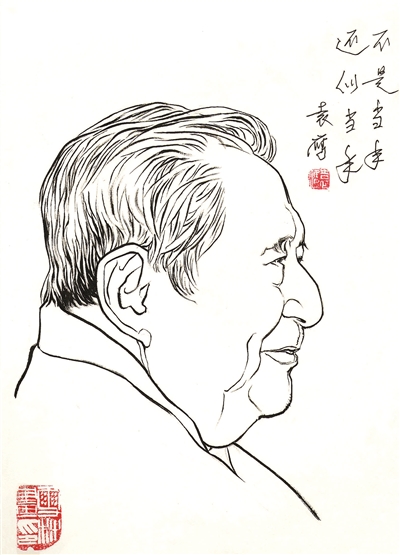

编者按:中国作家协会原主席团委员、书记处书记,《人民日报》文艺部原主任袁鹰(本名田钟洛),于9月1日凌晨在北京逝世,终年99岁。他著有《风云侧记:我在人民日报副刊的岁月》《袁鹰散文六十篇》《袁鹰儿童诗选》等四十多部作品,散文《井冈翠竹》《小站》《渡口》《白杨》等先后选入中小学语文课本。本版特邀《人民日报》文艺部老编辑袁晞、罗雪村,老作者、画家赵蘅撰文,以纪缅怀之情。

◎袁晞

认识田老师是1985年秋天。考上中国社科院新闻系之后,系里要给新生调配导师,田老师将要离休,本来不打算带研究生,因同学的母亲与他熟识,请他带自己的女儿,他同意了。系里跟田老师商量,带一个也是带,带两个也是带,他也同意了。于是还没找到导师的我被搭给了田老师。后来才知道,田老师为人厚道,很少拒绝。第一次见到田老师是在他的办公室,一位温和的长者,用带上海口音的普通话和我们闲聊,亲切而随意,不经意地问了问我们是哪个学校毕业的,是哪里人。

田老师本名田钟洛,更响亮的是他的笔名袁鹰。人民日报社的同事都亲切地称他“老田”。只有我多年尊称他“田老师”,因为他是我名正言顺的研究生导师,也是我人生的导师。

在社会上有广泛影响的是作家袁鹰和他的《井冈翠竹》等散文名篇。而田老师主业是多年主持《人民日报》的文艺版面。党的十一届三中全会前后,《人民日报》文艺版用整版篇幅刊发了陶斯亮的《一封终于发出的信——给我的爸爸陶铸》,三天之后中共中央在人民大会堂隆重举行陶铸追悼大会,为陶铸公开平反。《人民日报》头版刊登长篇评论赞扬上海工人宗福先的话剧《于无声处》,为天安门事件彻底平反鼓与呼。作为文艺部的负责人,袁鹰先生签发这些文章和版面,有承担风险的勇敢和历史的担当。党史专家龚育之曾写道:“‘文化大革命’结束,党的十一届三中全会前后,全党酝酿和实现了伟大的历史转折,《人民日报》积极地、勇敢地推动和引领了拨乱反正、全面改革的潮流,走在伟大历史转折的最前头。”袁鹰先生无疑是这一时期《人民日报》优秀团队的骨干,对那段历史是有特殊贡献的。

袁鹰先生担任《人民日报》文艺部主任的那些年,正是改革开放初期,中国文艺勃兴的年代,那时的报刊不多,《人民日报》的文艺评论版和大地副刊是评论家和作家的重要园地,一流作家的一流作品在这里刊登,文艺新人的处女作在这里发表。田老师为人真诚,待人和善,发掘优秀作品,奖掖青年才俊,那时几乎整个中国文艺界都是他的朋友,如今六十岁以上的著名作家至少有一半是袁鹰先生和人民日报文艺版的作者。我多年在全国各地采访,听说我是《人民日报》文艺部的,总有人说:“代问袁鹰先生好。”

1986年春夏,我在文艺部实习,在田老师领导下工作。每周都去旁听部里的例会。那时的会议室很简陋,水泥地的大房间,中间摆着一张乒乓球桌,田老师和几位副主任坐在桌子的四边,其他人则从自己办公室抬把椅子坐在屋子四周,最年轻的多坐在门口,我坐在门外。例会很有意思,田老师主讲,大家都可随时插话,如同事大农所忆:“老田跟大家谈形势、谈工作、谈宣传口的风向,如聊家常。大事奇事,在老田云淡风轻,而是非去从,听者判然。”记得有一次田老师随中国作家代表团从菲律宾访问归来,穿着一件两侧镂空钩花的马尼拉衬衫,被大家笑称他穿得跟马科斯夫人一样。田老师不笑,说:“真的很凉快。”

田老师给我派的第一个活儿,是替工作忙走不开的他去烟台参加首次全国儿童文学创作会议。会后去跟他谈会议情况,他嘱我写一篇述评。我写完交给组长,组长说,你直接给老田吧。实习生的稿子交给主任,自然惴惴不安。不一会儿田老师拿着他修改后的稿子给我,我仔细看了看,他修改的不多,改了几个字,添了几个字,改的是差错,添的是画龙点睛之笔。几天后,述评在文艺评论版刊发,这可是我第一次在《人民日报》发表上千字的文章。

写毕业论文时,报社老同志建议我写上世纪五十年代《人民日报》主导的电影《武训传》批判运动。田老师仔细给我讲了他所知道的运动的始末,并谈了他认为的这场运动对中国社会的重要影响。写好初稿后,我请田老师审读,他阅后跟我说,主题比较清楚,文字也顺,但两三万字的文章有两百多注释没有必要,能自己简单说明白的话不必引文加注,一是有掉书袋的感觉,二是让读者看着很不方便。又说,文中下的断语和结论太多,应该多讲事实,把前因后果说清楚,不要轻易下结论,让读文章的人有自己的判断。此后几十年我写文出书,都一直遵从田老师的教诲。

二十多年前我以硕士论文为基础,用多年收集的史料写成《批判纪事》一书,承蒙李辉兄编入“历史备忘书系”,由长江文艺出版社出版。十多年前,有出版社想重版我的这本书,见到田老师时,我问他可否用他的文章《狂飙为谁从天落》(写于2006年,由报刊发表,后收入文集《风云侧记:我在人民日报副刊的岁月》,中国档案出版社出版)作为新版书的序言,田老师欣然同意。过了几天他打电话给我,说他又写了一段“余话”,嘱我去他家中取。我拿到手的是八十八岁高龄的老人用钢笔一笔一画写成的上千字的文章,让我十分感动。仔细读来,仍文笔犀利,有对历史的深刻认识也切中时弊。

离休后的田老师,每年都来参加文艺部的新春聚会,仍然用当年例会的方式和大家闲聊,古今中外、文坛以往。他问每个认识的人的家事,请每位新同志写下自己名字,好让他记得住。每有编稿时不解的疑难古文历史典故,打电话给田老师,总能得到满意的回答。

2013年春。田老师在家股骨颈骨折,出门少了,同事们朋友们也常去看他,他记忆之好、思维之敏捷,九十岁后丝毫不减。近两三年,说往事他依然顺畅,聊近况有些跟不上了。去年初秋,去家里看他,他话不多了,但还问我,你家在成都吧?记忆仍清晰。年底他因病住进了协和医院,紧接着的疫情病房不让任何人去探望。今年春天,疫情一松,我们几个同事相约去医院看田老师,病床上的他插了许多管子,我们大声说出自己的名字,他的眼皮能动一动,嘴角能弯一弯,护工说这是表示知道了。我们都感觉到最后的日子不远了,默默地鞠躬和他道别。

9月1日噩耗传来,还是让人悲痛不已,教育和影响我近四十年的田老师永远地离开了。

田老师安息。

编辑/王静