北京青年报记者获悉:当代著名作家袁鹰于9月1日早晨在北京协和医院病逝,享年99周岁。他生前创作的《井冈翠竹》《白杨》《小站》《渡口》等多篇作品入选过语文课本。袁鹰遗体告别式将于9月5日上午10时在北京八宝山殡仪馆竹厅举行。

同事悼念:去年过完98岁寿辰住进了医院

公开资料显示,袁鹰,原名田钟洛,生于1924年,江苏淮安县人,当代著名作家、诗人、儿童文学家、散文家。袁鹰曾任《人民日报》文艺部编辑、副主任、主任,并出任过《人民文学》《儿童文学》编委和中国作家协会理事。由于其笔名知名度大大超过了本名,更多的人知道“袁鹰”,而在人民日报社大院内,同事们喜欢叫他“老田”。

“老田是9月1日早晨7时43分在北京协和医院抢救无效去世的。去年11月初,他身体有点发烧,就去住院了。后来病情愈发严重,他吞咽困难,只能靠鼻饲进食。再后来肺部感染引发多脏器功能衰竭。”人民日报副刊部退休编辑刘梦岚女士告诉北青报记者。

刘梦岚与田钟洛同住一栋楼。刘梦岚称,她与老田一块同事50个年头,老田对她来说,是亦师亦友亦亲人的关系。逢年过节,或者赶上老田过生日,刘梦岚都会去他家看望他的,与他聊天,回忆过往。

刘梦岚还记得最后一次见老田,是在去年10月28日老田的98周岁寿辰。她前去祝寿,跟他聊了一个多小时。“看到好多人前来为他祝寿,他很开心,精神状态保持的很好。或许也是因为这次祝寿过度劳累了,不到半个月他就住进了医院。”刘梦岚说道。

田钟洛病逝后,年过八旬刘梦岚在老伴的搀扶下,到了田钟洛家里吊唁。她对着老田灵前遗像泣不成声,深深地鞠了三个躬,并慰问了老田的家属,还托人帮她送上一个花圈。

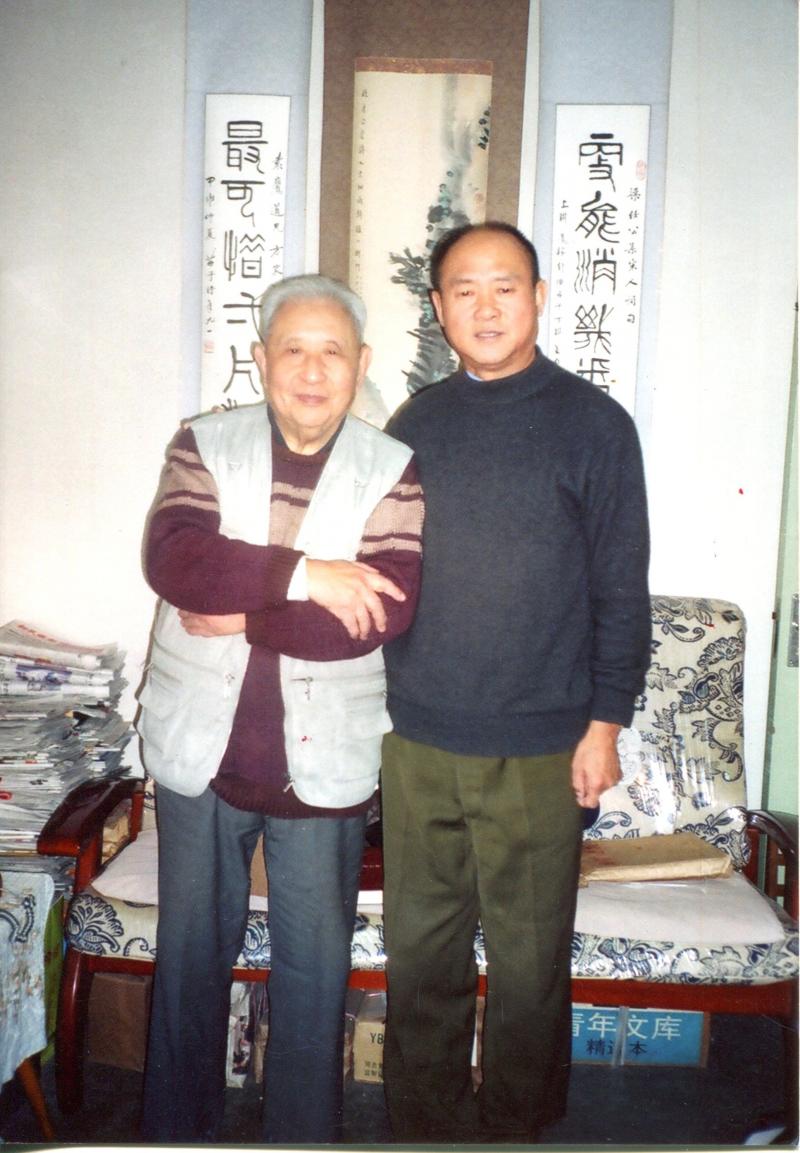

袁鹰98岁寿辰留影

他没有领导架子可亲又可敬

谈及老田的为人品行,刘梦岚称他待人很宽厚。“我原先是在学校教书的,后来调到人民日报社,是老田带我进入副刊版面的编辑工作的。那时报社要求我们主要当编辑,不要自己写文章。但是后来我们写了,老田亲自帮一些年轻编辑改稿,他鼓励我们写作。”

令刘梦岚印象最深的一件事,在1978年改革开放那时,她跟老田到从北京到上海采访,举办一些拨乱反正的文艺座谈会。那是刘梦岚人生第一次坐飞机,到了上海后,他们就开始走访多位文化名家,开座谈会。

“那时候我就觉得老田没有一点领导的架子,可亲又可敬。像我这样刚入行两三年的小字辈,他非常有耐心地引导我入门。我从他身上学到好多东西。”刘梦岚说道,她还记得当时老田带她到好多文化名人家里做客。去了赵丹、黄宗英夫妇家,剧作家于伶的家里,还到散文家杜宣家里探望。

“老田曾在上海联合晚报,解放日报工作过。作为一个老新闻工作者,他跟上海这些文人都是朋友之间的关系。见面很亲切,坐下来交谈有好多共同的话题。我们到赵丹家,黄宗英就特别热心,将她做的银耳莲子羹端过来,我们就喝,也不拘束。”刘梦岚追忆道,当时老田和赵丹夫妇谈得很投机。赵丹一高兴,送给老田一幅字,并给她和另外一位同事各送了一幅画。

刘梦岚也还记得,老田在生活上也非常关照下属。1980年代,刘梦岚与同事们挤在一个大房间里办公。她有气管炎,一咳嗽就气喘。当时办公室里,除了她,其他人都在吸烟。她在“烟海”里痛苦地忍受着。

“后来有一次我正放读书假,没去上班。老田托人给我带了来一个他写的便条。资料室腾出一个空位来。你赶紧搬到那边去,那里没有人抽烟,以便你早日脱离‘烟海’。”刘梦岚坦言道,一个部门主任这样关心体贴下属,她将这个饱含人情味的便条一直保留到了现在。

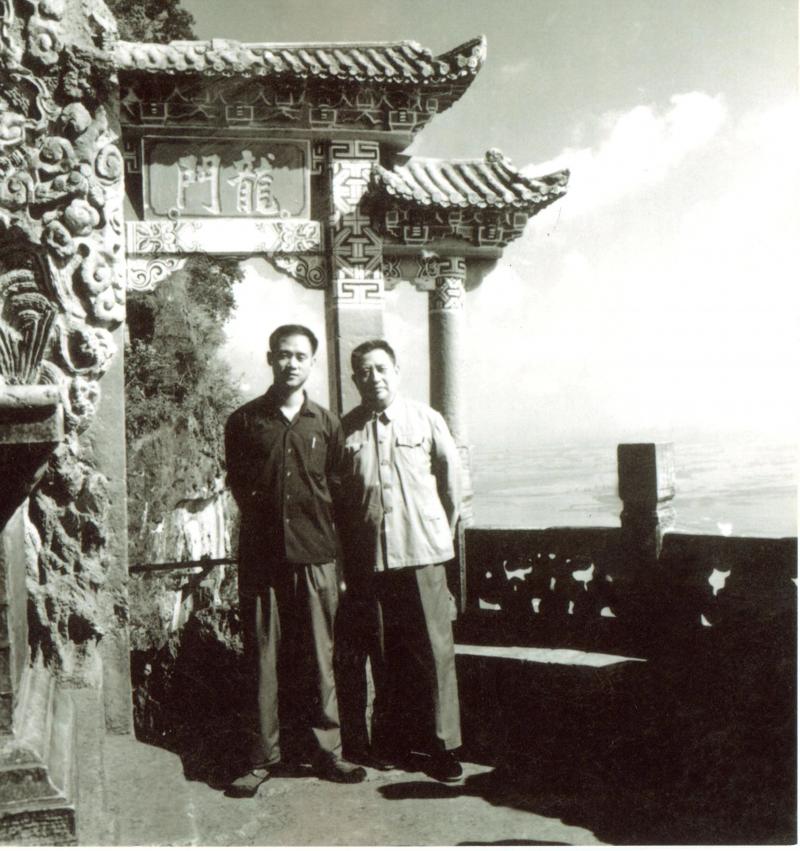

袁鹰与胡世宗

老友追忆:

曾与袁鹰远赴金沙江采访长征故事

军旅作家胡世宗听闻老田去世的噩耗后,当即写了一篇追忆文章。他的脑海里浮现出老田亲切的面容,同时眼里涌满了泪水。

“他是从儿童文学创作起步的,15岁首次发表作品时用了‘袁鹰’这个笔名。”胡世宗曾问他为什么起这样一个笔名,他回答说:“没有太多的讲究,因为母亲姓袁。又因为那时生活在沦为‘孤岛’的上海,渴望有一天能远走高飞,因而用了个‘鹰’字。”

胡世宗曾在1975年—1976年在人民日报文艺部实习过两年,与袁鹰朝夕相处。更为幸运的是接受报社的指派,1975年9、10两月,他跟随袁鹰到云贵高原沿着红军的足迹重走了一次长征路,到访了遵义、乌江、赤水河、金沙江、娄山关……诸多红军的遗址;归来跟着袁鹰撰写《人民日报》对开两版的大通讯《长征路上新的长征》。袁鹰另写了长散文《深深的怀念》,发在《解放军文艺》上,胡世宗写了短诗《红军标语》发在《人民日报》上。

“那次是我们两个人的‘长征’,最难忘的是远赴金沙江,伴着轰然作响的江涛之声,在长满野生芭蕉和野生仙人掌的崎岖山路上挥汗奔走,踩木梯爬到彝族老乡家泥土房的房顶上,铺了稻草和薄褥,枕着小板凳露宿,满天的星星就像是红军战士的眼睛……”胡世宗在追忆文章里写道。

经历子千辛万苦,袁鹰与胡世宗访问到当年给红军摆渡过江的三位老船工,其中一位张朝满是给毛主席摆渡过江的人。“他们三位虽已年迈,却体力强壮,精神旺盛,硬是用一条大木船,像当时摆渡红军过江一样,把我们送到对岸,指给我们看毛主席指挥红军过江的那个山洞子。我们在这山洞前留下一张铭记终生的照片。”胡世宗写道。

很佩服他熟读中外名篇的记忆力

胡世宗还记得重走长征路那一年,和袁鹰在昆明去看大观园。这个大观园最著名的是那副长联。他拿出小本儿猛抄:“五百里滇池,奔来眼底,披襟岸帻,喜茫茫空阔无边……”“数千年往事,注到心头,把酒凌虚,叹滚滚英雄谁在……”胡世宗没有料到,这五百字长联在刚过半百的袁鹰早就烂熟于胸了,他出口开背,竟然与他抄到小本儿上的一字不漏,一字不差。胡世宗佩服得五体投地,这是怎样的记忆力啊。

幼年的袁鹰在家乡江苏淮安读过三年私塾,四书五经,古文唐诗,极为熟读,喜欢背诵“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”“等是有家归未得,杜鹃休向耳边啼”一类美丽的诗文。当时给胡世宗的震撼就是要想在写作上不断长进,不断提高思想水平,深入生活获取尽多的素材之外,必须熟读古今中外的名篇,能多多背诵下来为最好。袁鹰对郁达夫的“一粒沙里见世界,半瓣花上说人情”和高尔基的“写你最熟悉的生活”最为赞赏,并奉为指针。

早在1964年6月13日胡世宗在连队当兵时,就买到袁鹰的散文集《风帆》,他在扉页上用诗写下他当时的读后感:“青春做风帆,不泊死海湾。愿扬万里波,永远驰向前!”十二年后,他在袁鹰身边工作时,在一个星期天,袁鹰请他到他家作客。他把这本1963年7月出版1964年4月第2次印刷的书拿给他看,请他为他题字。

袁鹰戴上花镜,认真翻看书页中胡世宗用钢笔随读随写的感言和勾勾画画的道道,他写下“请君莫奏前朝曲,听唱新翻杨柳枝。录刘禹锡句,写在十余年前旧作上。请世宗同志批评指正 袁鹰 76.1”这段在《风帆》环衬页上的字句,展示了他勇于告别昨天,大步进取,开拓文学创作新旅程的信心和勇气,令胡世宗无比的感动。

文/北京青年报记者 张恩杰

编辑/贺梦禹