敦煌位于河西走廊的最西端,是古丝绸之路上的咽喉锁钥,见证着丝绸之路的文化交流与商贸繁荣。在敦煌市博物馆中陈列的多种文物,无不展现着东西方文化交流互鉴的真实场景。

总台记者马丽:在敦煌博物馆,艺术瑰宝不仅寄托着人们对美好生活的向往和精神追求,同时也充盈着对现实生活的诗意写照,今天我们首先带您去探寻敦煌文物中的“烟火气”。

今年6月以来,敦煌市博物馆共接待游客26万多人次,日平均接待游客超3000人。博物馆里,保存着从西晋时期到唐代的画像砖和花砖,超500块。眼前这些从魏晋墓葬中出土出来的画像砖,描绘了神仙异兽、出行狩猎、宴饮送别、采桑农耕、服饰车舆等多种场景,形式多样、内容丰富。

敦煌市博物馆宣传教育部主任荣红梅:其实这些画像砖的每幅画面,都比较具有生活气息。就比如说我们看这件《播种图》吧,您可以看到它这个画面整个分为两部分,前面这一位手拿着一个装种子的小碗,然后猫腰在这儿撒种,而后边这个踩在一个牛拉的耙地的工具上,正在填土,其实这个场景反映了西晋时期,我们河西屯田的一种生活状况。

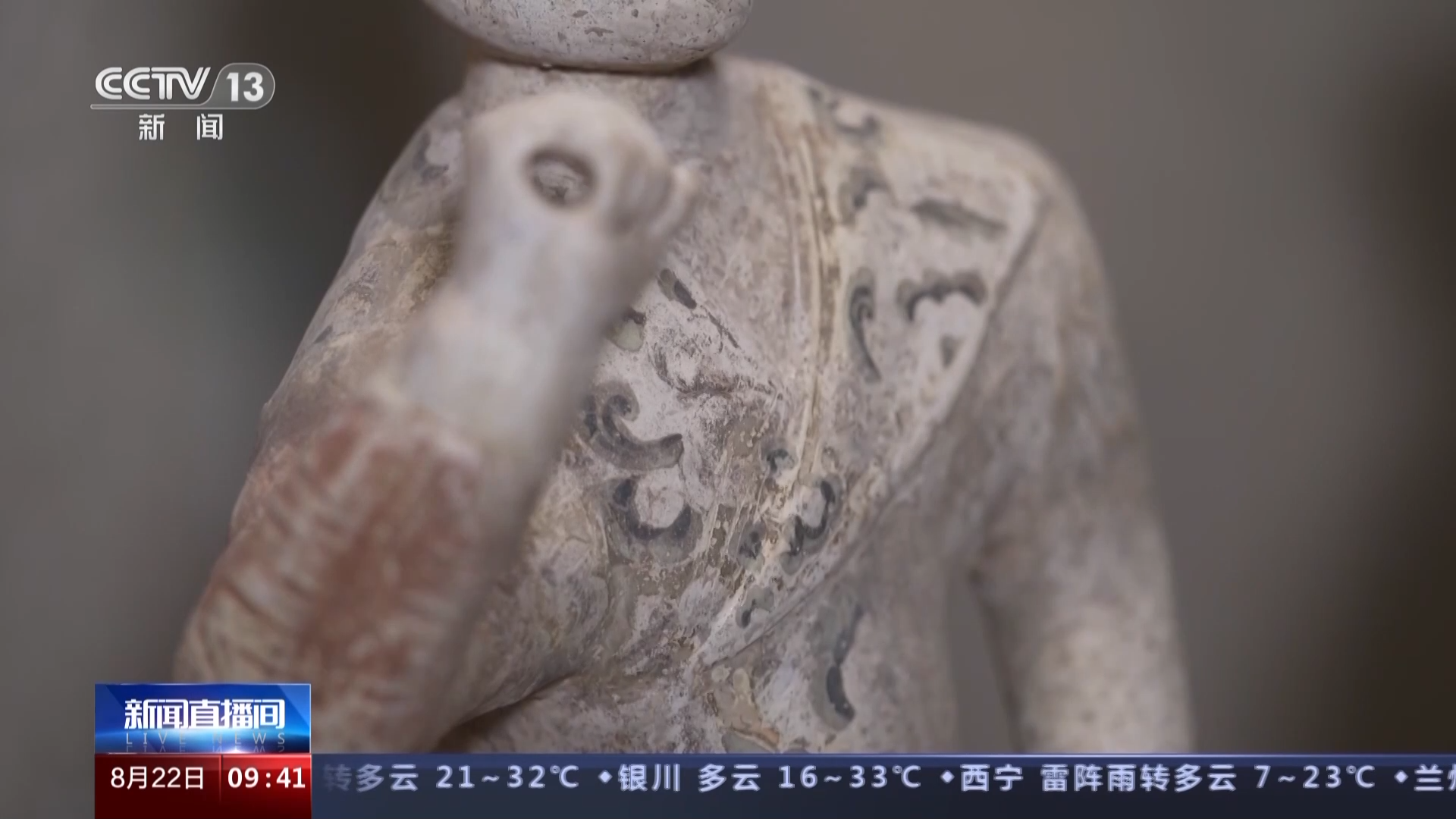

除了魏晋画像砖,盛唐时期的花砖更是达到墓葬砖烧制的顶峰。这时期烧制的叫做模刻花砖,先在模子中阴刻出造型,再填满泥土,拓印出图案、入窑烧制。但即使是模刻,也生动地展现出当时河西走廊融汇共生的民族特色。

敦煌市博物馆宣传教育部主任荣红梅:其中其实最经典的我认为就是这四块反映丝绸之路风情的吧,它们是镶嵌在唐代的一座墓室的,马背上有一个旗帜飘扬的,有一个整装待发的状态是吧,而且这两位,也许前途未卜、凶险未卜,非常严肃,而这个呢,连马的肢体都是呈放松的,马背上的旗子是倒下来的,而且这两人可能到达目的地了,在边走边交谈,很放松的一个状态。

在博物馆里,我们还发现了这样的陶俑,他们有不一样的面孔,却采用统一的姿势,身体向一侧微微前倾。

敦煌市博物馆宣传教育部主任荣红梅:他们是在为主人牵着骆驼和马,身上穿的衣服右祍,右祍是我们汉民族的传统服饰,您看它的袖口是窄袖,胡人的衣服是窄袖,他穿的这个衣服很有民族特色,里边透露出来的是件短袖,这就符合了我们当地的生活环境,所以体现了一种文化的融合、民族的融合。

从服饰到食物、从宴请到耕种,一砖一物都穿越千年,与今人相遇。更迭的是时间,不变的是对美好生活的向往和追求。无论是画像砖还是牵驼陶俑,都是对丝绸之路繁荣、兴盛的印证,也展现着东西方文化交流互鉴的真实场景。

探访汉代“官方招待所”

万卷简牍出土于此

古丝绸之路,绵亘万里,延续千年。接下来,我们要探访的,是目前丝绸之路“长安-天山廊道路网”上,最古老的官方驿站:悬泉置,在这里,出土了大量堪称两汉时期丝绸之路实时档案和原始记录的简牍。目前,当地在悬泉置遗址附近建设的游客服务中心等设施,主体已经封顶,预计将于明年对外开放。

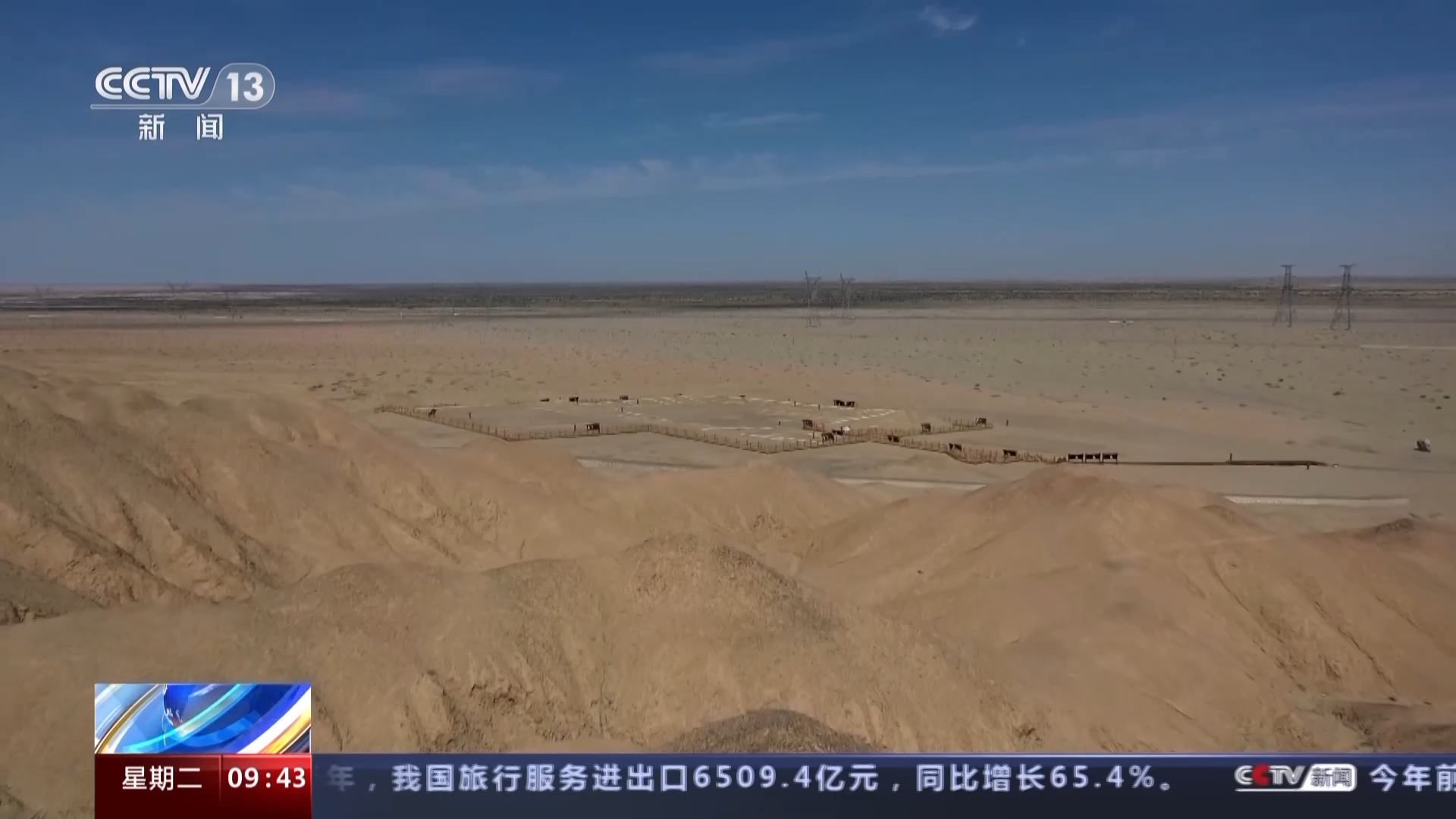

总台记者马丽:这里是敦煌市以东80公里瓜敦公路南侧的山坡上,我脚下就是悬泉置遗址所在地。据古文献记,在唐代,从长安到敦煌,沿线有80余处驿站,其中有文献记载的有名称的40余处,而已经发现并考古发掘的仅悬泉置一处。

通过无人机的镜头,我们可以清晰地看见,这个位于祁连山脉脚下的古遗址,现在只能看到大致的轮廓。上世纪九十年代,考古学家发现它后,就进行了抢救性挖掘,共在悬泉置遗址中出土简牍达3万余枚,其中今天已被简牍学家辨识出字迹的达1.9万余枚。它们记录着诏书、律令、簿籍、历谱、医方、相马经等众多珍贵的信息。随后,考虑到当时的技术条件等各方面因素,遗址进行了科学回填保护。

敦煌市博物馆讲解员周霞:咱们可以看到的,分一格一格的,就是当时的办公区,另外,是当时的传舍区,就是住宅区,相应于我们现在提到的酒店的这种服务设施。在悬泉置遗址还分了的马厩和马医处两个分区,要检查马匹的身体健康状况,以保证准确无误地送达相应的信件。

河西地区常年多大风沙尘天气,气候恶劣,“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关”说的就是这里的自然环境。那么古人为何将此选为歇脚之地呢?

敦煌市博物馆讲解员周霞:悬泉置的得名就是咱们的悬泉置水源所在地了。悬泉呢,它的得名是因为山体悬空而留下的泉水,悬泉置一共有四口泉眼,悬泉置选在这个地方,供给着当时悬泉置所有人的日常生活用水,包括马、骆驼的饮用水,都是靠这个水源,今天,我们当地文物保护工作站的工作人员,他们饮用的水源还是这个水源。

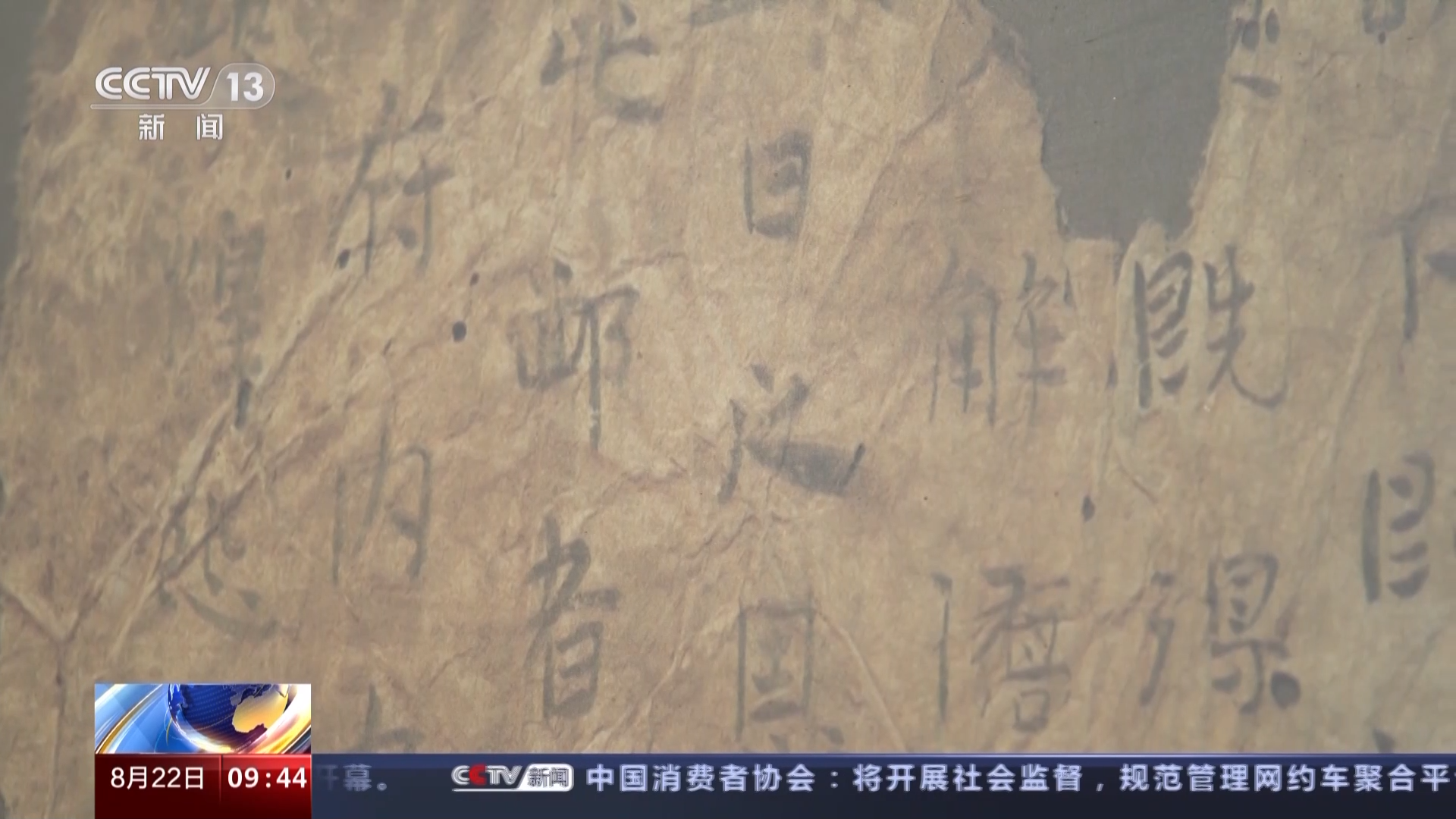

值得一提的是,在悬泉置遗址中,发现了同为西汉时期出土的帛书、汉简和纸张,证实了当时就存在一个帛、简、纸并用的时期,也说明早在西汉时期,纸已经作为书写工具在西汉边郡地区广泛使用。此外,这里发现的《四时月令诏条》也是2000多年前,关注生态环境保护的法律文书。

敦煌市博物馆讲解员周霞:上方咱们看到的这一块是墨书题记的一个残片,当时发现的时候是在遗址区的一个墙体之上的,墙体坍塌以后碎成了近百块,经过文物保护工作者的拼接,才有了一个完整的样子。它写的是相关于咱们春夏秋冬四个季节的五十条律令,它约束当地的民众进行生产生活都要以遵循自然法则为主,比如说春天不能随意射杀小鸟,不能随意砍伐植被,不宜随时动工动土这些的,也体现着人与自然和谐共处。

看大漠孤烟起

听边塞鼓角声

从敦煌继续向西南前行约70公里,就是阳关。它曾出现在历代众多文人墨客的作品中,如今,当地依托古阳关遗址和烽燧等遗迹,建成阳关博物馆,人们在这里,可以探访星罗棋布的历史遗存,亲身体验古代边关的军事文化。

总台记者马丽:“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。”这是唐代诗人王维所作的关于阳关最为著名的诗篇。今天,我们就来到了诗中提到的阳关遗址所在的阳关博物馆。阳关,是中国古代陆路对外交通的咽喉之地,也是丝绸之路南路的必经关隘。

总台记者马丽:在广袤的戈壁滩上,人力有限,物资有限,将士们是如何守住茫茫戈壁,保证边关安宁的呢?

敦煌阳关博物馆讲解员何欣:阳关、玉门关和敦煌这三点就形成了一个“三角之势”,构成了一个“进可攻 退可守”的稳定的军事布防。阳关和周边都是以戈壁滩为主,凡是有水源的地方都会有这样的烽火台,它把水源守住就相当于守住了“生命线”。

在戈壁滩上,每隔数十里即有烽、燧、墩、台,这成为古时传递信号的最便捷方式。在古董滩北侧山顶上的烽燧被称为“阳关耳目”,它是河西走廊沿线,目前发现最大,地势最高,保存比较完整的烽燧。

敦煌阳关博物馆讲解员何欣:汉简当中记载,汉代时期的烽火信号分为烽、烟、表、苣和积薪这五大类,根据发现敌情不同,会燃放不同规格和不同大小的烽火信号,来反映敌情的紧急情况。

总台记者马丽:当战火四起、边关告急,烽烟便是一道紧急动员令。为了让人更好看到信号,白天燃放烽烟,晚上则是烽火。

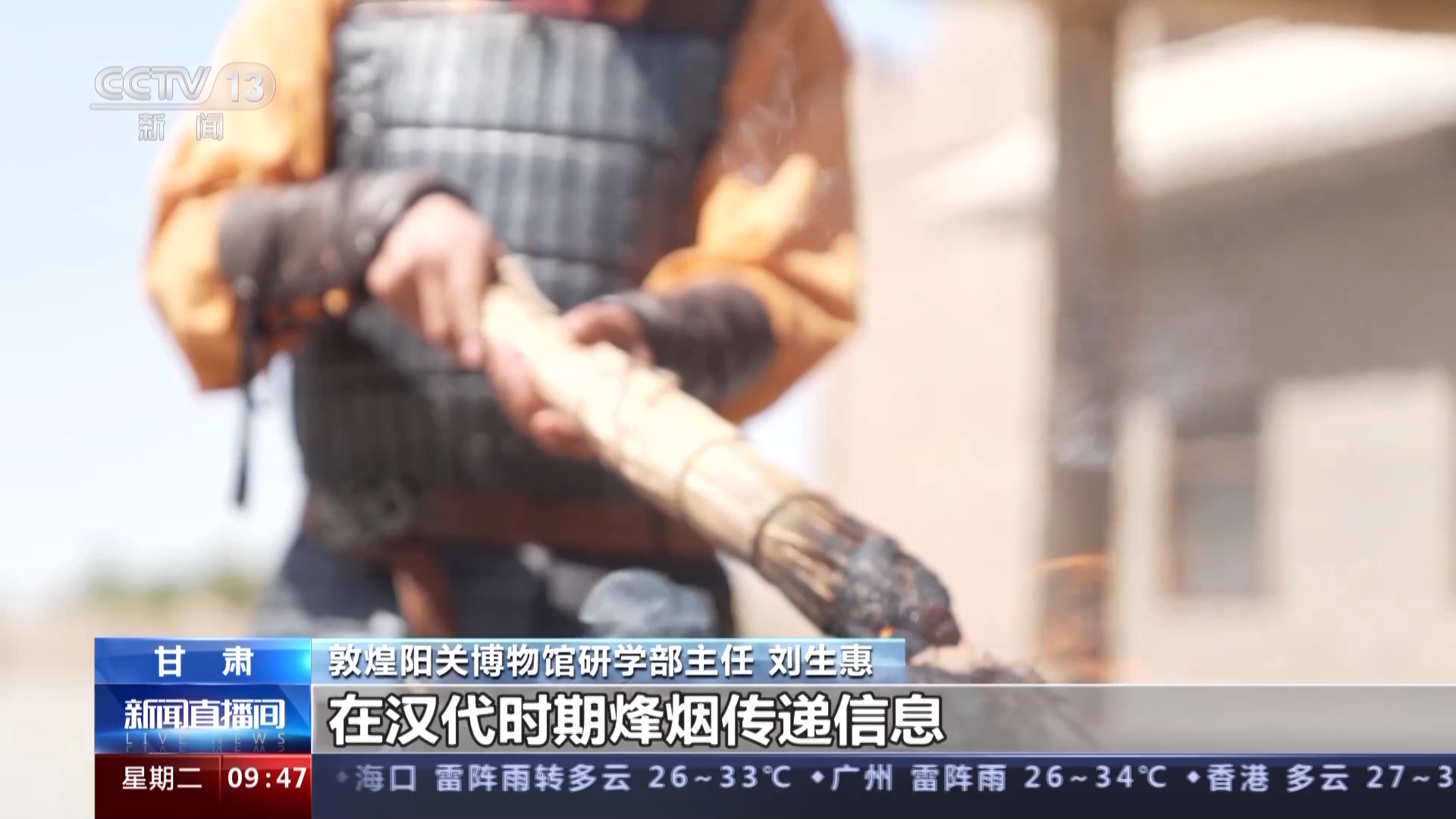

敦煌阳关博物馆研学部主任刘生惠:我们现在看到的这套工具,是根据出土文物的原样复制出来,称为拉杆式钻木取火,是以推拉的方式。

敦煌阳关博物馆研学部主任刘生惠:根据史料记载,在汉代时期,烽烟传递信息,一昼夜可以达到1600多汉里,相当于我们现代的665公里。敦煌到陕西西安是1700多公里,当时用烽火传递信息只需要2天3夜,60个小时。

总台记者马丽:烽火台是长城防御体系的一部分,在汉代,戈壁荒滩上,长城一般因地取材,有的石砌,有的土夯。但在敦煌,采用一种非常独特的方式建造,人们用芦苇或者红柳作为铺垫,上面铺上一层砂石,这样一层层将长城夯筑而成。

敦煌阳关博物馆研学部主任刘生惠:这些夯土,在夯筑中和红柳或者是芦苇相黏合之后,就逐渐加固,被我们现代人戏称为是古代的“钢筋混凝土建筑”。

总台记者马丽:我只是简单地体验了一下,就觉得是酷热难耐,汗流浃背。也可以想到在古时,我们的将士们经年累月地在烈日下戍守边关,屯垦劳作,他们的辛苦可见一斑。现在,修筑长城也成为研学体验项目,让孩子们在劳作中,感受边关的风情,也体验古时将士的辛劳。

敦煌阳关博物馆馆长纪永元:阳关通过这十年的实践来看,研学收效比较好,一开始只有几百人参与,后来几千人,几万人,现在数量逐步地在增加,而且我们的人群也在改变,通过这种方式,让文化活起来,来了解历史文化,来了解华夏民族文化的伟大。

编辑/朱葳