时间:2023年5月8日19:00-21:00

地点:朵云书院·黄岩店

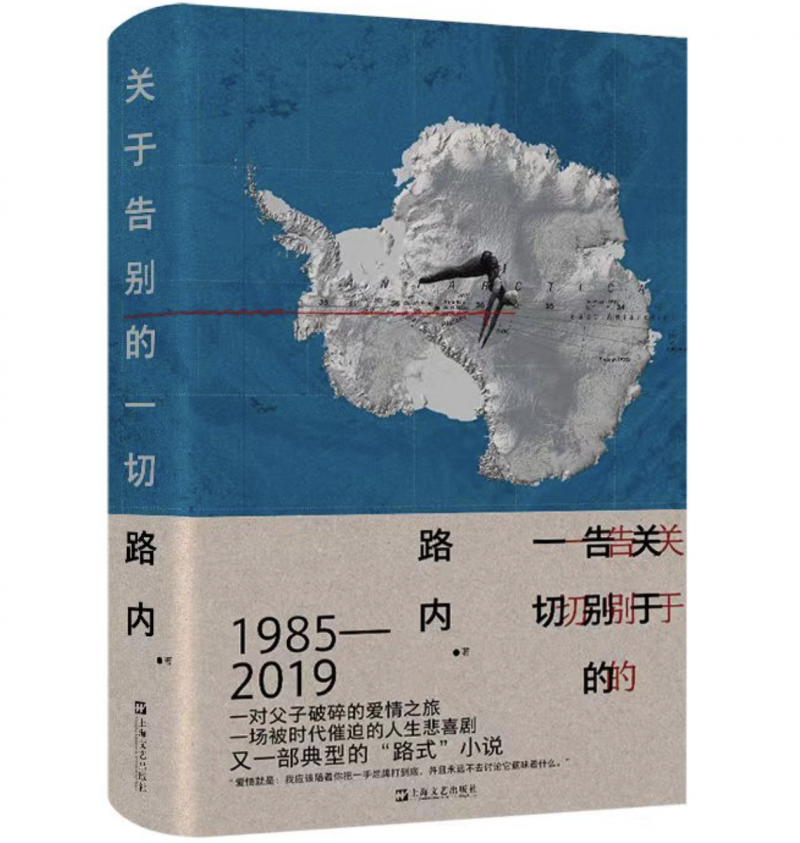

主题:作为小说修辞的告别——路内《关于告别的一切》新书分享会

嘉宾:路内、黄德海、李伟长

主持人:张诗扬

“重逢”的反义词就叫“关于告别的一切”

主持人:我们先从这本书的书名开始谈起。这本书叫《关于告别的一切》。这本书的书名改过很多次。最初的名字叫《南方饮食》,中途改叫《他年》,最终定名为《关于告别的一切》,而“南方饮食”成为第五卷的题目。想请三位老师谈一谈对这个书名的看法。

路内:一本书反复地改换书名,我也是第一次遇到这样的情况。以前写书往往会先定好书名,定好就不动了,但是这本书在写的过程中,它的故事和人物在晃。什么叫晃?一般来说,写一个小说,对人物的理解和稳定性是随着写作的深入而不断稳固、深化的,你不应该怀疑这个人物。这本书很有意思,首先,它的时间轴很长,写主人公从十岁到四十五岁。我们知道一个男人从十岁到四十五岁会起很大的变化,他会从一个非常可爱的小动物,变成一个极其令人讨厌的东西。那么这个人物自身有一个大的变化,所以小说会在这上面晃。其次,我写这本书花了两年,2020到2021。这两年我们国家也发生了许多事情。这个过程中,我作为写作者,看这个人物的目光,随着我们时代的变化也不一样了。有些原先我觉得写的是他做得对的地方,后来发现他做错了。有些我认为他讲错的话,好像是讲对了。这些在小说里大体都保留了,我希望能让读者在看这本书的时候也能感受到这个人物的晃和不稳定性。在这个小说叫什么名字的问题上反反复复,说明我也在晃。最后定下来的这个名字,我觉得还好。它不一定是一个理想的名字,但大体能表达我在这本书里想要的东西。

编辑问过我一个事,“告别”的反义词是什么?我想想觉得“告别”的反义词应该是“重逢”,而不是“永远在一起”。因为“告别”是一件很短暂的事情,“重逢”也是短促的。在小说涉及的1985年到2019年的中国社会,没有什么特别大的历史事件发生,这和二十世纪前半叶的中国完全不一样。二十世纪前半叶会发生辛亥革命、北伐战争、抗日战争、建国,各种各样的事件,但是在后半期的三十五年里,几乎说可以没有,只有一个经济上的变化,大家眼睛都看着经济。这三十五年好像不重要,但它恰好就是我所经历过的年代。如果我写它的话,我会找不到历史节点。当然并不是所有的长篇小说一定要找历史节点,这是一件吃力不讨好的事情,显得野心很大但会打空。但是仍然需要去寻找一些因果关系,即使不说历史,也要讲一些因果关系。好像只有在一次次人际关系的破裂,建立,或者建立、破裂之后再弥合中,我们的前半生才能够得到一种依据。在这里,也许“告别”是相对比较诗意的词,也是比较伤感的词,因为告别后可以重逢,也可能会再也见不到这个人。但这本书不叫《关于告别》,而是叫《关于告别的一切》。是以“告别”为中心词发生的一切,幸福、崩溃、质疑和期待等,我想写这个问题。

黄德海:刚才讨论反义词的问题。“告别”的反义词明明是“相逢”,而“重逢”的反义词就叫“关于告别的一切”。这本小说其实写的是重逢,因此是《关于告别的一切》。“关于告别的一切”不是要告别、要忘记,而是在一个不同的时空,再一次跟往事重逢的过程。这是我对这本书的理解。

小说家格雷厄姆·格林有一句话,一个作家只要有二十五岁以前的经验就足够了。这句话容易让人误解,很多人因此认为文学是一个青年性的东西。其实他要说的是,一个人不管是中年还是老年,都要不断地重新检验自己在二十五岁前所感受的一切。《关于告别的一切》就是一个已经不再青春的人回顾自己青年时期的过程。这个过程因为不再单纯是当年的感受,才变得很有一些意味。我们在经历人生的时候,一开始是空我,并不知道以后将发生什么,可等我们站在一个时间点,再回到十岁、十五岁、二十五岁,会发现我们已经不是空我。人生的镜头再次闪回时,它携带着两重意味,既携带当年的情形,又携带现在对这个世界的认知。就像坐一架时空穿梭机,回到了当年的世界。其实在回忆中,我们的记忆已经被更改。这是《关于告别的一切》特别有意思的地方。我为什么说这个题目好像让我犹豫,因为这是个经典的名字,幸亏这本书写得没让人失望。

这本书我原来在电子稿上看了一遍,因为要做活动,从昨天又开始看,看的过程中忽然有个想法,真想拿出书里的第一小节,我们来讲一晚上,它为什么是一个有意思的故事:看起来好像在讲一个重逢的故事,可这里充满了反讽,又充满了所有故事线,好像不经意,又好像很沉重,都在第一小节里奠定了整个小说的基调。读这个小说的时候你会想,这个作家幸亏不是外国人,他用汉语写作。那种微妙的,既有点郑重,又好像浑不吝,有点不当真,又其实非常严肃的人物状态,只有用汉语才能传达得这样准确。就像《醉翁亭记》的“环滁皆山也”,这就是汉语,没有办法用其他任何一种语言来代替。

有一年我拿来D.H.劳伦斯的《儿子与情人》读,看了五十来页突然感觉到劳伦斯的独特风格,就想,懂很多外语的人真是幸福。《关于告别的一切》,包括路内大部分作品,一个很有意思的点,是我们可以对语言的魅力先感兴趣。很少有人谈到路内的语言,因为路内的语言很像是口语化,看起来若不经心,但是里面的节奏感、分寸把握,干净洗练。这是非常罕见的干净的语言。我说的干净是说,它只为这个作品负责,这个语言就是为这个作品生成的。比如《关于告别的一切》的语言就跟《雾行者》不一样,《雾行者》显得重一点,这里的语言显得轻一点。

读小说首先要读语言。磕磕绊绊,晦涩生硬,带着文艺腔或者哀感,没有控制的,不自觉地把自己的情绪流露在人物身上,这些是不成熟的小说语言。《关于告别的一切》整个语言节奏是在作者的控制之中,又没有伤害人物本身的选择,这是一个非常难控制的分寸。这本小说在这点上控制得特别好。所以这本书也是我们对好的语言的重逢,这是好小说的标志。更不用说后面路内写得活色生香的场景,人物的语言跟人物性格的配合等。读者可以先感受一下这本书语言的节奏。

李伟长:我看“关于”这两个字特别像公文。我记得当时第一次看到小说名字的时候,在想是不是这个小说家用一个报告的方式在写长篇小说,这肯定非常吸引人的,因为你一定会好奇到底在写什么。他向读者汇报什么,向编辑汇报什么,或者想跟自己汇报什么。这个感知显然不对。我觉得路内这部长篇不见得有一个设定的对象。我读这个小说的时候有一个非常强烈的感受,一个男人的成长,一个男人的告别,要区分两类:主动性、被动性。男人很多成长有时候是被动成长,比如被时代推着往前走,变得成熟、长大,在情感的过程中并不一定是主动说告别的那个人,他有时候会被人放弃。这个被动是非常有趣的地方,小说家意识到这一点后可以把这个人和他所处的时代建立非常微妙的关系。像我们有的人过得一塌糊涂,很多时候并不认为是我们自己把生活搞砸了,而会下意识地认为是这个时代、所经历的工作辜负了我们。像这样清醒的认知一定是小说家赋予这个人的。当这个人物开始意识到这一点的时候,“告别”两个字就会充满爆炸性,这是这本小说为什么好看的原因。这本书一开始你会看到很多的故事,很多的情节。但是到后面你看到的是这个人一旦完成自我的决裂后,立刻找到了主动性,这是被动与主动构建的故事。告别变成主动后整个生命就变得非常璀璨和绚烂。

小说开始的时候读者可以去发现细节,通过写作技术、语言、结构,读到后面的时候你会忘掉这些,而是直接进入一个男人,一旦过了不惑之年以后,当他开始有清醒意识的时候,他会如何看待父母,看待我们所处的时代,看待他自己的生活,以及看待他的下一代。那个时候,当告别出现的时候,会非常迷人。因为那意味着,我真正在告别我觉得应该跟它保持距离的事情,那意味着我朝着更加准确更加清晰的方向而去,即使那个方向并不被人认可。小说不仅仅是李白的自我形成,也是小说家在用这样的方式,跟他自己之前的写作,跟自己的经历,也在做一个切割,或者做一个完成,这是我读小说之后慢慢形成的想法。

路内刚刚提到这个小说的时间线。如果在二十世纪前半叶很多人的命运是流离失所,很多人的命运有很大跨越性,这是历史所赋予的,到二十世纪下半叶,八十、九十年代人的流动性,由于体制和社会结构,没那么强,我们的生活和区域平静化和板块化,在这个板块里个体的力量是极为有限的。李白父亲的移动是因为体制变化,李白自己是因为经济发生变化。他的流动的过程和父辈流动的过程是完全不一样的,这个流动到第三代,又会发生什么变化,这也是这本小说里非常有魅力的地方。

小说是把我们生活了这么多年的经验,携带着返回当时的时空,再来一遍

主持人:《关于告别的一切》的主人公叫李白,李白这个名字是凑他老爸和老妈的姓,他爸爸叫李忠诚,他妈妈叫白淑珍,凑在一起叫李白。他是个作家,所以还有一个笔名叫李一白。想请三位谈谈这个人物。

路内:我开写这个书的时候,就说我要写一个叫李白的人物。但在我写的那阵子忽然发现唐朝诗人李白在互联网上很火,好像我在蹭一个流量,怎么办?写完之后问黄德海老师,黄老师说当作家的应该避讳掉大作家的名字,你老爸给儿子取名字叫鲁迅也是可以的,但你不能拿鲁迅的名字去写小说,我说好的。那他避讳了一下,给自己取了一个笔名叫李一白。在李和白这两个问题上会经常搞来搞去,他妈妈姓白,他父亲姓李,叫李忠诚。李忠诚一听就是来自上上个时代的名字,他的父亲是一个厂长,救火英模。靠着运气好,一直做到副厂长,直到那个厂进入下岗时代。他也没有像东北的下岗工人那么惨,因为他是一个包邮区的人,他把地皮卖掉以后给自己搞了两间门面房。从此以后这个作家李白靠着两间门面房房租的微薄收入熬过了他的青年期中年期,也不上班。我开始觉得要写一个主人公是不上班的,会不会招致社会上的非议,怎么写那么好吃懒做的人。后来发现年轻人也都不上班,都躺平了。所以每一代都有想躺平的人。

他的母亲白淑珍是个很有意思的人物,从来没有在小说里正面出现过,我之前还没写过一个没有出现的人物。她是个上海人,非常漂亮,在李白的家乡、离上海很近的小县城里,那边的男人特别势利,最尊重上海女人。可在这个小说的一开始,在李白十岁的时候,她就跟他父亲离婚,回到上海家里,并迅速去香港了。这样一告别,不论是老爸还是儿子,都再也没有见到这个人,或者再也没有见到这个符号——白淑珍身上“妻子”和“母亲”这两重符号。甚至连白淑珍自己的父亲都再没有见到过她,最后他们瞎编乱造了一个故事,说她是去给中华人民共和国做间谍了,不知道在哪儿被干掉了。

这样一个没有出现过的人物,以一种巨大的阴影笼罩在小说的两位男主人公头上,使得他们既很凄凉,又找不到什么出路。上海女人嫁到这里,然后她走了,就成为这个小说的开始。以至于往后他遇到形形色色的女性,包括他父亲遇到的形形色色的女性,这父子两个都会拿出来交互对比。讲个小说里的细节,八十年代的时候,家里是没有卫生间的,马桶放在家里床的边上,李白小时候有次他爸爸交往了一个阿姨,他进她家里一看,“只有我老妈和这个阿姨会在这个之间拉一道布帘子,可不是所有家里都是这样的。”那立刻就辨识出来,在那样清贫的年代里,仍然会保持一种对于生活极其低微、但是你能辨识出来的品质的要求,就跟别人家不一样。我家是那样,那个阿姨家也是这样,但不是所有人家都这样的。

在这样交互对比的过程中,这个人物认识了女性,但是我并不觉得要用一种政治符号上的女性来命名。她纯粹是一种生活中的女性。在八十年代,一个小孩,他对女性的认知首先是生活层面的:女性是这个样子的,家里有女性的生活是那个样子的。通过这个,再经过一轮轮的时代,比如职场上的女性是什么样子,最后他可能会认识到一个总体的认知。我们今天提出一个对于政治符号上的女性的诉求,并不是基于我们今天想要提出,受的教育要求我们提出,而应该是基于过往数十年积累到今天的经验,对于这个符号,她们可以提出她们的诉求。

黄德海:话题谈到这里,应该绕开一点,说点别的事情。刚才路内在描述这个小说的情形的时候,我就知道为什么别人会经常把他归类为县城青年和小镇青年,其实这是个误解。为什么?我先念两句李白的诗,《梦游天姥吟留别》,“海客谈瀛洲,烟涛微茫信难求,越人语天姥,云霞明灭或可睹”。我们可以把这当成一个虚构作品的开篇。它要讲天姥山,上来就是“海客谈瀛洲”,“越人语天姥”,都在明明灭灭之间。其实虚构作品就是这样一座天姥山,它不可以一下子就按到具体的——路内写的是苏州哪个县,如果回到这里,小说其实是没法谈论的。《关于告别的一切》这本书,有些人会说,李白是不是路内自诩?下一个问题,路内写的苏州一个区当时的情形是不是这样?这在小说评论里不能成其为问题,因为虚构作品首先重要的不是这个,重要的是要写“烟波微茫信难求”的那一点。这本《关于告别的一切》写的是什么?要是我们把这本书当成1985-2019年苏州某区的变迁史,这是一个很烂的作品,因为它没有写,核心不在这里。那么它的核心在哪里?它的核心所谓“关于告别的一切”到底是什么?我今天在这里想到的是叶甫根尼·奥涅金的话,“活得匆忙,来不及感受。”在十岁也好,到三十岁,甚至四十岁,你根本来不及感受所经历的生活。等到哪一天忽然念头一转,重新回去感受我们的生活,或者驱使人物回去再重新过一遍我们的生活,把来不及感受的岁月重新感受一次,其实是这样一个过程。而这个过程最有意思的地方,就是所有在当时原始发生时间,那些爱的伤痛、爱的缺失、家庭悲惨的事情、爱而不得的苦衷隐痛、丢脸的时刻,经过这一次的重逢和清洗,它变得干净了。

这么说有点奇怪,那个痛苦明明还在。中国古代有一个词叫“祓除”。每到了农历三月三左右,水开始没有那么凉了,古人会在那时把每年的阴晦之气清洗一下,祓除那些沉郁在内心的过不去的坎、遇到的不好的事情。《兰亭序》的开头,“岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也”,这个“禊事”,就是祓除这样的祭祀活动。清洗文字或虚构的最大的好处,是可以祓除我们身上的阴郁之气,在回忆和书写中清洗当时因为自己的血太热造成的燥急、狂放、鲁莽、误伤,把这些情感一一回去安抚一遍,这才是小说最有意义的地方。在虚构作品中发泄自己的情绪,是低档的;为了还原某个时代的情境,是更低档的,因为档案比你落实得更实在。小说是要把我们生活了这么多年的经验,携带着返回到当时的时空里,再来一遍。我们口头上经常说“再也回不到当时了”,但一个好的虚构作品能够带我们重新回顾一遍曾经的经历。不是为了让我们伤心欲绝、郁闷不堪,而是为了把郁结的心绪稍微打开一点。对我来说,《关于告别的一切》把所有发生在真实中,让人难堪、不堪的场景,经过这次清洗后,里面的爱情是干净明亮的,是值得让人信任的爱情。就像一条尘土飞扬的马路,如果不清洗一遍,它就永远是脏的。等到一场大雨过去,山川历历,这条马路重新是清新的。也是在这个意义上,小说对写作者和读者来说,才都是有意义的治疗。

李伟长:刚才黄德海提了特别好的词,重回、重返,重返过程中完成一次清洗,这是一种非常重要的能力。并不是所有人都有能力重返往事,并且把往事重新用他的方式叙述一遍。我们更多是回忆,回想某件事情,回想某个时段。我们测量一下我们的回忆,在回忆过程中发生了什么,就可以理解小说家在做什么。我们回忆往事的时候,如果这个往事是伤痛的,或者非常开心的,我们在回忆的过程中,一定会完成一个向度,这个叫时间向度的加速,但是我们会清晰记得每一折的变化,那个时间是非常快,这个快的过程中一定有东西被我们遗弃,一定有很多东西被我们重新确认,被我们确认的东西会在我们记忆中变得更加重要,那个是确认的过程,是树立路标的过程。

刚刚路内讲到李白的妈妈白淑珍拉那个帘子。从小说家的范围来讲,路内是女性的歌颂者,在他很多小说里都可以看到非常动人的女性形象。在路内的小说里那些美好的女性形象象征着某一种现代性的问题,现代性这个词非常复杂,我不一定说得清楚,但是现代性这个东西一定是对生活的某一种能够想象的、值得追求的、更好的生活。这种生活有时候不在我们身边,而有个人来到你身边之后,它提醒我们,有这样的生活存在。在《关于告别的一切》李白的妈妈一直没有出现,这像路内说,从叙事来讲是很大的阴影,如果他想讨读者喜欢,完全可以把妈妈这个形象再写出来,多少年以后,在某一个情况下,他们可能会重逢,他的妈妈可能会出现。为什么没有这样处理?当然有小说家的理解。对我来讲,李白这个形象,等他到重新回望自己往事的时候,他已经不需要一个母亲这个角色的重新出现来跟他确认,他已经在他二三十年的生活当中,对美好的东西已经完成了自己的叙事,完成他路标的修订。这些很美好的女性形象,在小说里一个一个出现的时候,代表着更理想、更现代性的生活方式。我们说的生活方式的时候,不仅仅是如何去过日子,而是完整的教育,也是一种对更理想生活的想象和向往。

“南方”“饮食”和“风”

主持人:这书最初的书名、后来改为第五卷的卷名是“南方饮食”。这个词分两段,南方和饮食。想请三位围绕“南方”和“饮食”来谈一谈。

路内:其实我们不应该以南方人的生活歧视北方人,这是不对的。但这个小说里已经说了,李白这个人物是“南方沙文猪”,就是南方沙文主义者。但这个南方沙文主义者会连他自己都嘲笑,他也会说,南方人真烦人,连地上的地衣都会铲起来吃掉,你们北方人柿子挂在树上,落下来都没人吃,这在南方不可想象的。他看见北京卖的茯苓饼,两层面皮中间加一层茯苓,他们告诉他这是北京专门卖给游客的,他看到就说,我们南方五毛钱一个的梅花糕做得比你们北京特产的饼精致一百倍,你们拿两块面皮夹一坨东西那是给猪吃的。我们做得很好看的梅花糕只要五毛钱一个,吃两个就能吃饱,你们那个要嘎吱嘎吱一直吃下去,是用来磨牙的。他用这种方式要表达什么?无非是表达:对于既往的成见、已经定见的东西,我们运用生活中的微小的经验就可以推翻它。但这里并不是地域歧视,而是:我们始终要在话语中怼来怼去,这样生活会更有意思。我们并不需要一提到北方,所有南方人都站起来说北方好,也不用一提南方,所有北方人都站起来说南方也好。我们可以活泼一点,欢快一点。实际上,说白了就是,大家都是中国人。好多年以前,我有次在地铁上遇到一个男的,不小心撞了一下另外一个姑娘,另外一个姑娘嫌他脏,说,你离我远一点。那男孩的女朋友没听清,问,那个女的说什么呢?因为明显不是好话嘛。那个男的很有风度地说:“她说,我们都是中国人。”这就够了,对吧。所以我是在表达这样一种东西。

因为我是南方人,这个小说里会谈一些南方吃的东西。南方人,尤其是包邮区,最喜欢聊的是枇杷,浙江人说浙江的枇杷好,江苏人说江苏的枇杷好,福建人说福建的枇杷好,真的分不清楚。这个小说也写到枇杷,因为写的是苏州那一片的,福建人的枇杷是以个大自豪的,苏州人的枇杷是以个小自豪的。(黄德海:浙江的是以皮薄自豪的。)这是很有意思的说法,咱们大家也就是互相怼来怼去,开开玩笑。是不是很像男女?不要太认真地要对方站起来给你鞠躬。有很多事情,不管是爱情,还是比爱情更深入的东西,也许在人际关系层面上,在世俗风俗层面上,我们可以用一种相对比较轻松的方式解决,不要有太多的敌意。饮食是一个人从小胃养成后就是这样。我看书里讲祆教教徒,他们在伊朗,一部分是伊朗教徒,一部分是印度过去的教徒。他们组成了一个教团,但印度过去的教徒还是爱吃印度菜,伊朗过去的教徒还是爱吃伊朗菜,从小养成的,没有办法。这是一种天性,要宽容我们的天性,对我们的天性有所谅解,这是一种多元化的东西,并不存在谁高谁低。但是在我们心情好的时候,偶尔也可以嘲笑一下对方,在遇到对的人的时候。

黄德海:讲个故事吧。阿城写过一个小文章,他去美国,有一天从高速下来看到一个中国城,多少日子没吃中国菜,赶紧去吃一顿,吃的时候觉得味道也不对,像路边那种手艺很差的菜,什么都不满意,后来回到车上,吃两口榨菜,什么味都回来了。有人说,外国人能懂得“床前明月光”吗,人家还会说你能读懂雪莱吗。语言是反复教育,是我们在反复倾听中形成的。习与性成。它不是天性,也不是后天学习,就是性情跟脾气在一起的形成过程。《诗经》里《风》《雅》《颂》的“风”,就是一个地方的人和地域结合的呈现。我一开始还不太懂,这怎么会是风?有一天我去兰州,下飞机夜里一点了,朋友把我接上,上了高速,走了大约十公里,忽然闻到满城牛肉面的味道,我就理解了“风”这个词,它就是跟一个地方的人和地域有关。因为兰州是在四周高中间低的地方,味道走不了,因此两点多还是满城牛肉面的味道。“风”又离不开男女,非常典型地跟人的性别有关。有一个成语叫“风马牛不相及”,“风”是什么意思?牛发情的时候发出的味道马不感兴趣。“风”的繁体字里面有一个“虫”,就是指动物发情时候发出的气味。马和牛之所以没有相干性,是因为互相发出的气味不感兴趣。刚才路内说得很好,饮食和男女有很多相似性,我们不知道是因为天生喜欢这个,还是跟地域有关造成的。这个情形的复杂度,如果我们意识到了,会让我们在某些事上稍微保持一点沉默。

有过感情生活的会知道,两个人在一起,从稍远的距离到开始靠近,其中的磨合度是非常不同的。一开始两个人从远到近,是两个物体之间的关系,等到两个人变成一家人,或者关系很近的时候,是变成一个原子和另外一个原子的关系,举手投足对方都会觉得不对,因此要经过非常艰难的磨合过程。饮食其实也一样,所谓喂饱什么人的胃,是饮食结构互相靠拢的过程,不是谁伺候好谁,是双方靠拢的过程。这个过程,有些人会一辈子都靠不拢,是互相排斥的,有些人在这个过程中忽然死心了,距离就卡在这里。

当年有人问我,《红楼梦》里为什么薛宝钗那么杰出,贾宝玉就喜欢个林黛玉呢?我说,你要知道,有时候贾宝玉什么都不要,只要那一句话,这句话只能林黛玉说,她就能说到他心里去,别的再优秀都替代不了这句话。我现在都不爱说是“爱情”。我不觉得《关于告别的一切》是一本关于爱情的书。我很希望说,它是一本跟情感有关的书。“爱情”这个词是一个西方词,绑架了很多本应正常的情感,把所有的情感都附着在一个跟激情有关的东西上,所谓爱的魔力之类,让很多人对情感生活产生不良的联想。《关于告别的一切》这本书其实写的是一些很正常的情感,有它的魔力,也有它相濡以沫的一面、萍水相逢的一面、温馨的一面、残酷的一面,这才是正常的情感关系和情感状态。我们现在说到爱情,谁都不能说爱情有问题,但他们不知道我在说“爱情是有问题的”时候是指,这个词本身就携带着一些激情,这本身就是对人正常情感的要挟。

过去一位老师讲过爱的三种写法,爱一开始写成“ ”,“无心”,少男少女一见面,一下子喜欢上了,这是无心的爱,是爱的第一种写法。爱的第二种写法,就是繁体字的“愛”,一个心,下面是“处”的左半边,在《说文解字》里解释成行走,这就是“相爱总是简单,但相处太难”。过去的“ ”里面有“心”,到了“愛”这里就是相处。到了简化字以后,“心”也没有了,“处”也没有了,只剩下一个赤裸裸的激情,这是非常成问题的概念。

如果把《关于告别的一切》看成一个人的情感成长过程,那么这是一本成长小说,是一本关于情感的成长小说,是关于习惯,关于性情,关于环境,关于一个人如何在这个世界中慢慢长大的一个成长小说。

李伟长:“风”字这个字非常有意思,如果联想到刚刚德海的讲义,我们就能想到一个词,“风流”,可以引申为你有才华,也可以引申为饮食男女,还有更好玩的词,“风骚”,我们第一次说这个词会觉得是讲一个人,但是往更大的方向,“各领风骚数百年”,那是更大的词汇,依然是充满情趣。“风”这个词在中国文字当中,有很多被我们忽略的地方,也是说没有理解的地方。刚刚黄德海说的爱的三种写法,是张文江教授的一篇文章提到的,这个是中国造字原来的原则,回到繁体字很多时候我们能够明白那个字,其实想表达什么东西。为什么说古时候说字不认识,认得半边,不会差到哪儿,现在不行,现在很多简体字,认半边完全是两个字。

读小说,就像捕风者一样,捕一下小说家掀起的那股风浪,我们是否有能力穿过这个风的东西,去抵达启航的地方,就非常考验读者,也是阅读小说非常有趣、有成就感的地方。我们很多时候会迷恋一个又一个的戏剧冲突,也满足于小说家、导演、电视剧主创们给我们一个一个像游戏闯关一样的情景,这些东西是重复的,又是不断累积的过程,如果是能够穿越这些,我们可能会和小说家站在同一个地方,那才是阅读最让人赏心悦目的地方。你和小说家在同一个位置,只不过你是作为观看者,你在观看这个小说家,你可以挑剔,你可以赞赏,你可以对他说这个地方我也可以做到,甚至你都可以看得出一个小说家在哪些地方有足够的力量,在哪些地方可能意识到自己缺乏那个力量,把这个力量让渡给读者。一个小说家不可能永远你全盘托出。

路内:刚才伟长说到这个,我补一下。这个小说对白很多。我写对白多了之后忽然发现,当我们写抽象的,比如历史小说或者悬疑小说的对白的时候,读者的理解是不太会出错的。但越是贴近于生活的对白,引号里的话,作家写的时候往往会有一点点小问题。比如,你说“是吧”,这两个很简单的字,中国人可以念出五到八种不同的声调,代表五到八种不同的情绪。我在写对白的时候需要不断地去呈现它的情绪的话,这个小说会显得很笨重,所以有时候就是这样的对白一路顺下来。实际上《关于告别的一切》这本小说,相当一部分讲对白的内容,我比较现实的想法,真的取决于读者的阅读和感受能力。因为当一个“是吧”你可以读出五种不同的情绪的时候,人物的情绪是需要读者揣摩把握的,而不是作者呈现出来的。

“我们目前面临的世界的变化比九十年代大多了”

读者:我前年读《雾行者》,这个问题一直环绕着我,在您作品里,几乎都离不开工厂、青春、九十年代,路小路的影子,您在写作的时候,会担心读者对您作品产生的审美疲劳吗?您在后续作品中是否正在考虑或者正在逃离路小路这个幽灵。

第二个问题,问一下各位老师,近几年从东北文学开始到最近《漫长的季节》,九十年代开始越来越多地被作者们回忆提及,那个时代的迷茫,还有他们的束手无策。请问几位老师,你们觉得那个年代只是那个年代而已,还是回忆本身就是一种阵痛的回响。

路内:你提的问题是一分为二谈的,我先来回答你。首先一个作家重复自己的人物和题材,没有问题,这是绝对有合法性的,不要去抄袭别人就可以了。写自己东西,在这个地方越挖越深,就写你的山东高密乡,就写你的约克纳帕塔法小镇。但反过来讲,是不是这个人物要脱离路小路的阴影,我还写过一本书《慈悲》,那本不大像。会有一些反向的东西,这个反向的东西,先不要理解为人设上的反向,我今天不写路小路,写一个漂亮的宁静的女性,人设上全反了,就完成了我的目标吗?不是。我们要找的有可能是语义上的反向。李白这个人物在语义上跟路小路是背道而驰的,路小路是不断地寻找,所以叫“追随三部曲”,李白不断地在解构、推翻一些东西,这是一种语义上的反向。十九世纪的小说家很擅长做你说的这种塑形,比如狄更斯今天写一个大卫·科波菲尔,明天写一个奧利佛·退斯特,人物看上去并不一样。但是现代的小说可能会更多追求整体语义的悖反。你仔细看,《雾行者》和《关于告别的一切》这两本书是反向的。在《雾行者》主人公端木云这种有理想的文学青年眼里,李白这种出过两本书的作家屁都不是。但是李白仍然成立,因为他有他的语境,有他值得写、值得解析的地方。下面一个问题让德海老师回答。

黄德海:我不太关心这个问题。我们目前面临的世界的变化比九十年代大多了。我甚至认为在目前的形势下,写作这件事都快要被取消了。所以说目前的危机可能比记忆中曾经的危机要大得多。因为一旦AI写作成为巨大现实的话,我们要面临的是整个精神结构的改变,这是三万年、五万年,甚至十万年才能发生一次的事,九十年代这种小事算什么。九十年代这些手足无措,只是因为愣了一下,那是把当年的计划打碎的一瞬间,我们愣住了。原来我们被吸附在一个整体上,忽然被摘掉,脱轨了。但这只是一些个人的境遇。但我们现在面临的问题可能是我们整个地球的问题。我有幸生在这个时代,它对我们的挑战会更加巨大。像我们做编辑的人可能会失业,我已经做好了回去干体力活的准备。这不是机器取代人的问题,而是你要承认一个东西比你先进。它根本不会取代你,因为你没用。“取代”这个词是我们人的理解,机器跟你有什么关系,它就是在这么发展,并且这个发展速度超过你。问题是我们人怎么认识这个问题?如果它能写出一部比柏拉图伟大的作品,我当然跟机器学习。

路内:机器的可怕,一方面是写出超过莎士比亚的作品,还有一方面是它能一分钟内完成在平均值水平作家的作品。如果你是新手,小说可能还写得不太好,但是机器能超过你5分,你写60分,它能得到65分,而且它可以一分钟之内写一个长篇,并无限复制出不同的长篇的话,我觉得对文学的打击是巨大的——你觉得编辑会选你的稿子还是会选机器的稿子?他甚至分不清是你写的还是机器写的。AI在画画上已经呈现出这个能力了,它画不到顶级,但是比新手画得好,它使我们人类在某项技艺上的繁殖功能丧失了。

编辑/韩世容