波兰诗人、作家切斯瓦夫·米沃什“以毫不妥协的敏锐洞察力,描述了人类在剧烈冲突世界中的赤裸状态”的作品,成为1980年获诺贝尔文学奖得主。他一生的故事和他的时代的故事并步而行。这位永恒的旁观者在立陶宛、波兰和法国度过了他居无定所、漂泊动荡的大半生。从1960年到1999年,米沃什在美国生活,后回到波兰克拉科夫,并于2004年在此长逝。

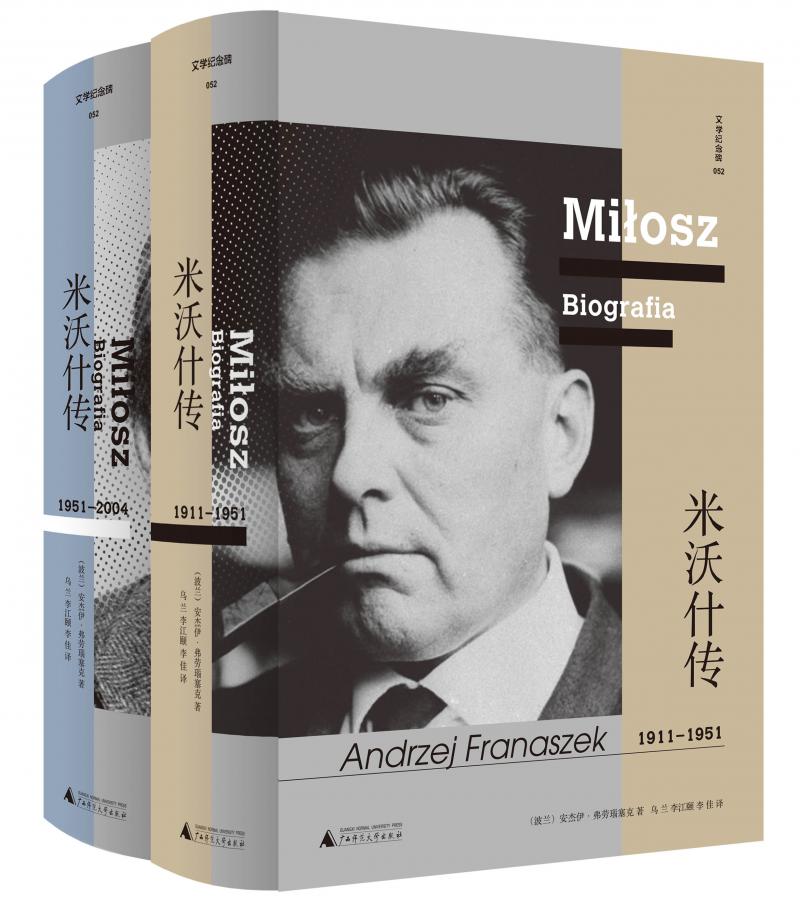

近期广西师范大学出版社上海贝贝特 “文学纪念碑”丛书推出了《米沃什传》。作者安杰伊·弗劳瑙塞克追踪了米沃什个人的奥德赛之旅——颠沛在二十世纪之中,欧洲与新大陆之间。

米沃什曾说:“有诗人的民族是幸运的,不再会在苦难中默然前行。”他把经历的这一切和思考都记录在自己的诗歌、小说和散文之中,他的作品深刻剖析了当代世界的精神危机,坚持知识分子的道德责任,并与波兰古老的文学传统进行对话。尽管历尽艰辛、孤立和无名,米沃什始终相信诗歌的变革力量,诗歌是道德抵抗力的源头,是集体希望的源泉。希尼曾说,米沃什的诗焕发着智慧的光芒。米沃什向我们揭示了如何阅尽沧桑、历炼智慧,与此同时依然在滚滚红尘中抱持一颗赤子之心。

《米沃什传》[波兰]安杰伊·弗劳瑙塞克\乌兰 李江颐 李佳\广西师范大学出版社 |上海贝贝特\2023年5月

文 | [波兰]安杰伊·弗劳瑙塞克

译 | 乌兰 李江颐 李佳

米沃什真实地经历了二十世纪的一切人间地狱,也体验过某种天堂。他内心装着我们整个世界的理想和幻想。如果没有米沃什,波兰人通过个人经验所获得的关于二十世纪的认知将是十分贫乏的,甚至我都不晓得,波兰是否还会停留在跌跌撞撞的步伐上。

——玛丽亚·雅尼昂玛莉亚·雅尼昂 《克朗斯基米沃什:思想与诗歌史节选》

“现在,我们终于可以看到也比肩二十世纪那些最杰出的人物。可以说他是二十世纪的三杰或四杰之一——除了米沃什,还有艾略特、卡瓦菲斯和曼德尔施塔姆。他们在糟糕的年代写作,但他们成功地将自己所处时代的悲惨经历浓缩于一个无形的点,而那正是希望诞生之处。”在米沃什去世之后,立陶宛诗人托马斯·温茨诺瓦这样写道。二〇〇四年八月二十七日,当送葬的队伍将驾鹤西去的卓越作家的棺木送到位于克拉科夫的斯卡乌卡墓地时,不难想象当时的情景。一个时代结束了:一个堪与亚当·密茨凯维奇比肩的人物与世长辞,他是怀有雄心壮志的文化楷模和诗人,乐意探讨自己所处时代的政治、社会及宗教问题。从某种程度上说,也正像一位文学史家所写的那样,一个世纪结束了:“这是一个象征性的死亡,现在是结束二十世纪的时候了,我比任何时候都更坚信,过去的那个年代不会再现了。”

切斯瓦夫·米沃什的一生就是过去一个世纪的编年史,他尝遍那一个世纪的辛酸与苦痛。作为十几岁的孩童,他亲身经历了第一次世界大战、俄国革命、波兰重获独立,经历了波兰第二共和国所遇到的社会和民族问题,经历了《启示录》中预言的世界末日和华沙被占领期间有如地狱的街市,经历了大屠杀和两个威权国家的争斗,经历了在“铁幕”时期被分割的两个世界的移民生活,经历了二十世纪六十和七十年代在美国的生活,一直到苏联解体和二十一世纪之初的年代。他把经历的这一切和思考都记录在自己的诗歌、小说和散文中。一个胆小怕事的小男孩,曾经在维尔诺的商店里胆怯地说出想要买什么,走过了九十三年的漫长岁月,在这条漫长的人生道路上,他遇到了爱因斯坦和艾略特,雅斯贝尔斯和加缪,布罗茨基和桑塔格,还有教皇保罗二世……

从某种意义上说,他从孩童时代起就对世界充满好奇,他曾将内心深处对庄严的诺贝尔奖的向往倾诉给另一位诺贝尔奖获得者谢默斯·希尼听:“我就像一个在河岸边玩水的小孩。”他讲到从没有离开过艺术家的童心,也讲了引领自己一生的力量——不是理智的力量,而是本能的力量,是雄心壮志和情欲。这一切都与他的敏感、痛感交织在一起,使他的良心受到深深的折磨,感到抑郁和悲伤——带着这种张力和责任,身体与精神的力量使他经受了远远超过他所能表述的不幸。他觉得自己一直很年轻,就好像有某种力量在他一生中一直与他形影不离。

“这就是他的杰作。如果人们知道他付出了怎样的代价,是否会愿意付出如此大的代价?但是他,这位肇事者,曾在某个时候有过一种朦胧的感觉,他要签下誓言。真的从未有过这么一刻,那支蘸着断指之血的笔会在还可以说‘不’之前犹豫着要不要签字。”他在晚年写道。同时在与某人的交谈中他这样回答:“有只无形的手在牵引着我,指引着我这样做,从健全理智的角度来说,我做了非常荒谬但后来看却是有意义的事情。”这只手也挽救了他的生命,从不平常的童年开始,一颗手榴弹飞入他的房间没有爆炸;还让他免于自杀——这样的诱惑“几次都绕过了我。但离我不远”。

他躲过了血腥的二十世纪初在他头顶呼啸不止的苏联、立陶宛和波兰的子弹,躲过了被流放到东方和劳改营的厄运,躲过了集中营(尽管他曾被德国人抓走),躲过了斯大林时期的精神迷失,未曾被迫出卖笔杆子。他创作的作品是过去的那个世纪所发表的波兰文学作品中的杰作。他受到很多人的诋毁,但都慷慨大度地原谅了他们。他收获了一切,正像人们描写他的青年时期那样,说他是一个“命运的宠儿”。但他自己却不这样认为:“有过许多幸运的救赎时刻,但是除了这些,如果有人能真正清楚地了解我的生活,他就不会说我是一个幸运的孩子了。我的一生充满各种悲剧。当我今天回忆起这些,一直觉得,战争居然留下了我这条命,这完全是一件不可思议的事。当然,对此必须给予充分的肯定。但一切都会付出代价,正如‘艾登’饭店的副经理莱舍克·科瓦科夫斯基所说的那样。”

天堂管理者的副手一定是个魔鬼。

(节选自《旧金山海湾景象》,广西师范大学出版社2023年版)

编辑/韩世容