昔日的下党乡,是一个无公路、无自来水、无照明电、无财政收入、无政府办公场所的“五无乡”。经过30多年的接续奋斗,如今的下党乡,天堑变通途、旧貌换新颜,走出了一条符合下党实际的乡村振兴之路。

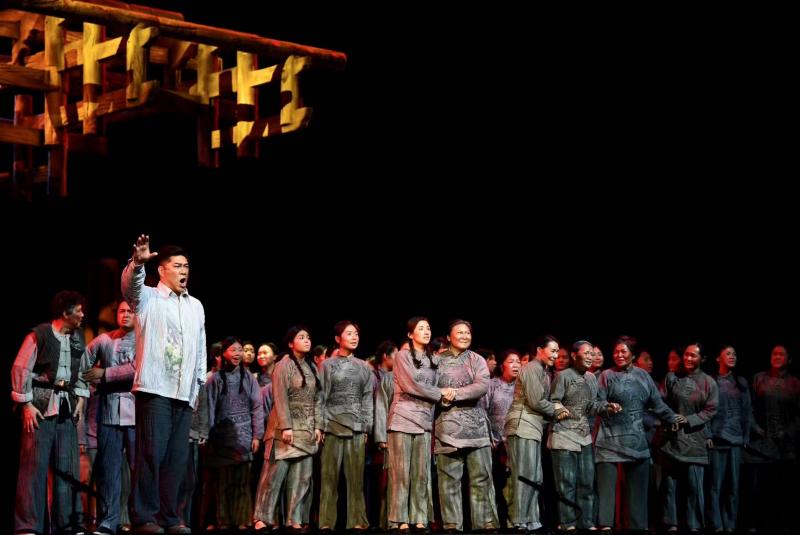

2月28日晚,讲述下党乡亲在党的领导下克服重重困难摆脱贫困的原创歌剧《鸾峰桥》在中央歌剧院剧场上演,这是该剧作为入选全国“新时代舞台艺术优秀剧目”的首次进京展演,也是导演陈蔚的又一部呕心沥血之作。

作为当今最活跃的歌剧和音乐剧导演,同时也是业内公认的"劳模",陈蔚执导了海量的剧目,自编自导《再别康桥》开中国小剧场歌剧先河,音乐剧《血色湘江》《冰山上的来客》《黄大年》,原创歌剧《伤逝》《檀香刑》《大汉苏武》《楚庄王》等一系列作品,不仅涉猎的题材广泛,还一直在拓展歌剧、音乐剧的创作内容和表现形式。作品多次获得国家级奖项,如文化部“文华新剧目奖”和“文华大奖”、“国家舞台精品入围奖”、中宣部“五个一”工程奖。

虽然有众多经典之作傍身,也获得过无数大奖,但陈蔚对待自己的每一部新作品都非常认真。2月28日,在接受北京青年报记者专访时,陈蔚甚至用“如履薄冰”来形容自己的创作态度,“我每每拿到一个新的任务,以前的东西全部归零。没有创新,一味的重复,无论歌剧艺术还是你个人的艺术肯定会走向没落,对艺术家来说是坚决不行的。这个是我时刻警醒我自己的。创作的时候一定要把自己归于生活,重新去摸索,我希望能够摸到这部作品的精神世界,假如你摸到了,那你是幸运的。”

歌剧创作要深入生活 沉到生活里,摸到他们的精神世界

北京青年报:您做《鸾峰桥》这部歌剧的缘起?

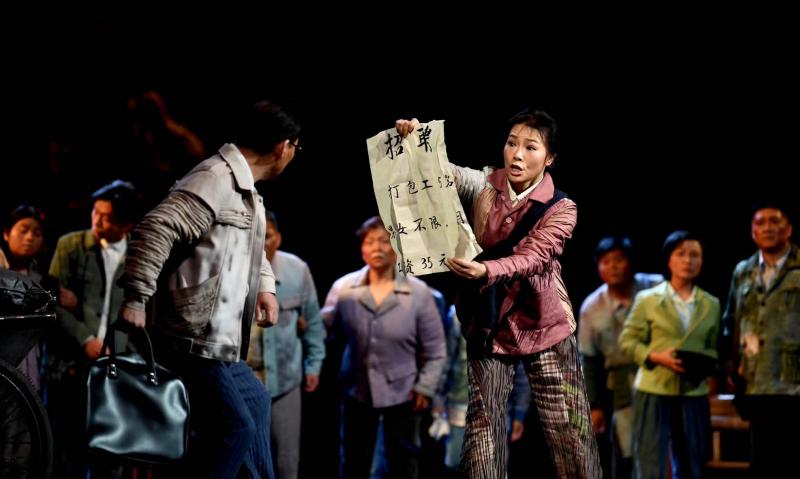

陈蔚:当时福建省歌剧舞剧院院长孙砾找到我,我一听《鸾峰桥》心生欢喜,因为之前对鸾峰桥这个地方有所耳闻。最开始他们想做音乐剧,但是我觉得这样一个重大题材还是做正歌剧更合适。鸾峰桥作为一个非遗的标志性建筑,本身就非常具有美感和音乐感,我觉得在这个地方发生什么样的故事,用音乐和歌剧展现都是最合适的,所以我们一拍即合,我马上就带着团队去当地采风了。我这个人做任何戏都要采风的。只有通过采风,我们才会知道精准扶贫有多么艰难。原本要开车两小时,披荆斩棘走路三小时才能到下党,但是我们现在开车一会儿就到了,这真的是巨变,它的变不是那种断裂式的,它所有的传统和美好的东西都保留的那么好,包括鸾峰桥。当时陪我们的下党乡党委书记,她能叫上所有路过的村民的名字,真是党和人民是在一块的。这种感觉让我一下子沉到生活里,你深入进了生活就好像是摸到了他们的脉,摸到了他们的精神世界,所以我虽然第一期创作的时间挺紧张的,但是我特别自信,而且我跟我们团队说,一定可以做好。我们从剧本的结构,到人物的设置以及音乐的结构,都花了很多的时间,深入生活、深耕创作,我觉得这一次是将歌剧艺术聚焦于中国的农村大地,这里的每一个人物都是从泥土当中走出来的。男一号乡党委书记大周就是卷着裤腿,闻着泥土的芳香为老百姓服务的。女一号吕薇扮演的翠红姑娘,随着爱人来到了下党乡,但是因为太穷了过不下去,就走了,之后下党乡变了,她又回来了。一个农村姑娘的命运和精准扶贫、乡村振兴完全连在了一起,这样的故事非常适合用歌剧来表现。

北京青年报:您是中国为数不多的看着总谱排练的歌剧导演,一向对音乐的要求很高,这次在音乐方面提出了什么要求?

陈蔚:我们这次的作曲是章绍同老师,他是我一直非常尊敬的功底深厚的作曲家。我的要求就是好听、易唱,与中国四声的结合。章绍同这一代老作曲家,他们真的是有非常独到的修养。他是闽东人,他的根就在闽东这块土地上。他的音乐不但有歌剧的大气磅礴,里头有非常棒的合唱,展现农民的那种自强不息的群像。同时他的咏叹调还都写得非常的好听、入耳,重唱也写得很好。每一首都那么好听,但又充满了戏剧性,主要是特别符合人物,符合剧情。大家在一度创作上非常的默契,这也给我们二度创作插上了翅膀。

主旋律创作打破固有印象 让观众在受教育的同时,得到艺术的美感

北京青年报:您觉得《鸾峰桥》这部戏您在导演方面有哪些创新?

陈蔚:首先这部剧从剧本到音乐上是结合了正歌剧和地方音乐的特色,这个结合的特别好。第二个创新就是整个舞台的呈现简练、大气、灵动又有美感。一说大歌剧那换景还不换上天啊,但是我们一眨眼就换了,在那种四两拨千斤的感觉当中展现这种变化。我们没有资金去搞大制作,这就需要舞美方面的设计得有一些特别的智慧。我跟舞美设计申奥老师、灯光设计王琦老师一起确定了现在这样一个以鸾峰桥为主体的方案,所有的故事场景都发生在桥边,有一、两场的场景变化,但是不同的组合带来了歌剧的统一性,而且桥顶用的榫卯结构,代表着我们所有的下党乡人民和党的书记就像榫卯一样紧紧的贴合在一起。这个桥不但是一个物质的鸾峰桥,它也是一个通向幸福,摆脱贫困的桥。

北京青年报:主旋律作品的创作很容易落入窠臼,而您其实执导了很多主旋律作品,如歌剧《血色湘江》、音乐剧《敬礼》等反响都很好,从导演的角度您怎么打破观众对主旋律的固有印象,做了哪些创新?

陈蔚:我一直在拍主旋律,我觉得题材对于我来说没有什么限制。而我是认为作为艺术家,在这个新时代我们就遇到了一个机遇,同时也遇到了一个挑战。首先机遇是你会接到大量的当代题材,那么挑战就是你如何把这些当代题材、这些正能量的东西用艺术的手段展现出来。我常常说一句话,“观众在受教育的同时,他一定要得到艺术的美感。”这是需要艺术家真的深入生活和有智慧的进行创作。比方说《血色湘江》那部戏,我个人认为是创造了红色音乐剧的一种审美模式,我们做出来以后大家才知道,红色音乐剧还可以这么搞,这么有冲击力。我想我们做了一些既大胆又合适的审美模式的创新,包括《鸾峰桥》也是,你一看就有泥土、农民的味道,我想这个尺度我们是能够掌握的,而不会去喊口号,也不会去刻板的高大全。

我有自己的御用班底,我们团队高手如云,但是每部作品我还是会挑的,让大家去最适合的位置上工作,我的要求是一个整体,这个整体不是合成的那几天才是整体,而是在创作之初就不停的开会研究,我们对方案的论证是非常严苛的。歌剧就是一个综合艺术,它需要非常严谨严密的配合。那么在这一点上我是全管的,从剧本开始管起,到音乐,再到二度创作,所有的部门,小到一个道具我都会要求坚守品质。艺术上的这些细节代表的就是这部戏品质。我是绝不允许粗糙的,包括演员的表演,每一个台步、站位确实都是非常严苛的,但是我们的方法又是科学的方法。因为歌剧是工业文明的产物,它其实是非常科学的,假如你真的掌握了科学的密码,你的创作是会如虎添翼的。

坚守中国原创歌剧 保持创新,站在潮头半步即可

北京青年报:您虽然也执导过大剧院版《蝙蝠》等外国歌剧,但是这么多年来主要精力还是放在中国原创歌剧上,为什么会这么执着于中国原创歌剧?

陈蔚:其实当年李心草指挥的第一部《茶花女》就是跟我合作的,我执导过的《蝙蝠》也是很经典的。这些年我把大部分精力放在了中国原创歌剧上,主要是有一种特别的责任感。歌剧虽然是舶来品,但是中国原创歌剧以及民族歌剧的发展,特别是在歌剧的题材以及呈现形式的多样化上,我想我还是做了终身的努力的。比方说中国的第一部小剧场歌剧,雷佳主演的《再别康桥》就是我的作品。作为中国的歌剧导演,我是从创作上希望歌剧能够根植于这片土地,能够让我们中国的文化以及当代审美符合时代的需求。所以这么多年,在原创歌剧上确实是剧目比较多,也有很多经典、获大奖的。主要是我们在一度创作上是比较深入的,首先我自己就是一个歌剧的编剧,《再别康桥》我是独立编剧,《红河谷》我是第一编剧,后来就没有空写了,但是所有的剧本创作我全部是参与的,包括歌词我都会参与,音乐更是这样。在这种契机之下,中国原创歌剧的这种多元化,我想在我手上可能体现的比较多。我们的观众已经多元化了,我们希望吸引方方面面的观众,包括年轻的观众、对各种文化的审美有需求的观众,这样也给中国歌剧一个更广阔的展现。

北京青年报:不光是题材的多样性上,其实您每一部作品都力求创新,但是作为导演来说,创新很难,尤其是突破自己,在这方面您有什么独到之处?

陈蔚:我从排第一部戏开始就有一句话,“我的导演理念就是既不模仿别人,也绝不重复自己。”这真的是非常难。我对题材的选择,还有团队的要求都比较高,我虽然作品比较多,但是我每一部戏我都如履薄冰,我前面的戏搞得再好,获再多奖,拿到新的东西全部归零,立刻采风。我希望在一个新的作品当中能够摸到这个作品的精神世界,每一次摸之前我都祈祷,我希望我能摸到,所以我团队的人也很严谨,大家在创作的时候就把自己归于生活,重新去摸索,假如你摸到了你是幸运的,这当中其实是非常艰难的。但如果我们没有创新,一味的重复,无论歌剧艺术还是你个人的艺术肯定会走向没落,作为艺术家来说是坚决不行的。这个是我时刻警醒我自己的。

不过,创新的尺度把握也很重要。站在潮头半步就可以了,别走太远,别人跟不上你。首先你要勇立潮头,你就是最新的,但别跨的太远,都脱离了这个时代,脱离了观众,大家都看不懂、听不明白,我觉得这个完全没有必要。我们既要考虑艺术家在艺术上的锐意进取,同时也要考虑观众的接受程度。

中国歌剧蓬勃发展 但需注意歌剧的创作需要一定条件,避免小马拉大车

北京青年报:这么多年,您也一直在和地方院团合作排戏,您觉得这些中国原创歌剧的创作对地方院团的发展有什么益处?

陈蔚:要深入生活,深耕创作,这是必须要导演花比较大的功夫和时间的。要深入的挖掘演出团体的艺术特长,去规避他们的短板。不同的地方,不同的团,不同的呈现,最后为什么都成为精品了?我想我把他们的特长全发挥了,而把他们的不足的地方都弥补上了。这一次《鸾峰桥》也是一样的,实际上这一次是宁德市畲族歌舞团、福建省歌舞剧院、闽江学院等多方的一个合力,那么我们在用合力的时候,就是要摸清楚每一个团的情况,要深入的站在地方院团的角度来打造剧目,这样就避免了小马拉大车,也避免了演两场就收兵,剧目可以传承下去,而且最重要的就是在全国的歌剧艺术都蓬勃发展的情况下,我们一部歌剧的创作和演出以及传承,从开始创作之初就要本着能够演下去,能够传得开,才能叫得响。我觉得这个顺序是比较重要的。这样地方就没有什么太大的负担,而是会越演越觉得这个东西好,越演越觉得有价值,最后就会留下来。

北京青年报:您对现在中国歌剧的现状怎么看?

陈蔚:我觉得现在中国歌剧呈现一个非常好的态势,各地的创作都很蓬勃,而且民族歌剧的发展,还有像国家大剧院、上海歌剧院这样大的音乐实体、剧团对歌剧的全方位的打造,态势是非常好的。地方剧团也是,大家对歌剧这种形式都非常认可。但是我也希望,尤其是地方院团不要小马拉大车,有的剧团具备搞歌剧的条件,一般自己有交响乐团,有合唱团,有多名的声乐演员,但有的剧团明显是没有这个实力的,那么要搞歌剧就比较累,能不能留下来也是一个问号。所以这个东西也不能太冲动,因为歌剧毕竟是综合性非常强的门类,是需要有一定条件来打造的。

摄像/北京青年报记者 刘畅

文/北京青年报记者 田婉婷

摄影/北京青年报记者 王晓溪

编辑/乔颖