日前,广西南宁一位陈姓女士反映,她87岁的大伯母尹婆婆于2022年12月27日送入南宁市北际医院治疗,后被院方告知因抢救无效去世,家属遂将一具遗体接回并办了葬礼。谁料三天后,办理完老人丧事的家属又接到院方通知:弄错了死亡对象,老人还活着,死亡的是另外一位73岁老人。这不是《故事会》里的故事,而是刚刚发生的一件真事。(1月4日《华商报》)

这起荒唐至极的事情曝光后,舆论把矛头一度对准了尹婆婆的子女,不仅涉事医院的院办主任质疑,“两者相差14岁,那么多家属怎么都没认出来呢?我觉得不可思议。”而且网民也大骂尹婆婆的子女不孝、马虎,没有尽到做子女的责任。尹婆婆的子女也为之感到深深地自责,表示全家因此丢尽了脸。

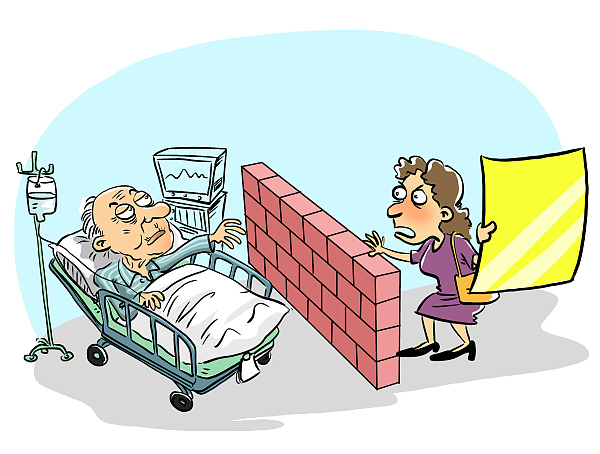

尹婆婆的子女做得不好,并不构成医院开脱责任的理由。两者一码归一码,不能混淆。涉事医院不仅要看到家属的马虎“不可思议”,更要看到,医院的相关行为更加“不可思议”。要知道,就连护士发药也要做到“三查七对”,一名逝者的身份确定,怎么会闹如此乌龙?从确定患者死亡,到住院费用结算,再到开具死亡证明、与家属和殡葬人员交接,在这一系列的过程当中,医务人员居然一直没有发现问题,都在张冠李戴,这也是这起事件离奇之处。

更要看到,搞错患者的身份,绝非仅仅体现在死者的身份认定上,在尹婆婆和死者生前的治疗当中,很可能也完全搞错了两者。有家属反映,“入院的时候,医院应该核对老人的身份证,确认姓名、年龄等信息,当时医院就登记错了……”若果真如此,就意味着尹婆婆和死者生前从入院当天起,医院就认错了人,当然也做错了检查、下错了诊断、用错了药。

也就是说,对于另一位老人的死,以及对于尹婆婆可能存在的身体伤害,医院都有难辞其咎。对于过去的诊疗细节,理应严格倒查,如此才能厘清责任,并给予与过错相对待的处罚与索赔。

尹婆婆此前住在养老院,后因病情转到医院治疗,这属于医养结合的范畴,是当前各地探索的一个领域。在养老和医疗两类机构之间转运老人,信息的交流是必不可少的重要环节。该医院在这方面的过错,也给医养结合模式蒙上了一层阴影。

另一方面,老人住院看护也是社会关注的一个话题,在子女不能亲自陪护的背景下,医院所提供的看护服务是否能让人放心,也是一个让很多子女感到十分揪心的问题。这起事件坐实了民众的一些担心,让“零陪护”等服务也口碑尽失。

因此,严查此事,尤其是将此前针对这两位老人的诊疗细节都查清楚,不仅是出于还两位老人和家属以公道的需要,而且也是维护医疗养老这两项基本涉老服务声誉的需要。这家医院所提供的服务已突破了下线,若不严肃处理,就容易加剧社会的养老焦虑。

文/秋实

图源/视觉中国

编辑/王涵