近日,作家赵柏田推出长篇人物传记《银魂:张嘉璈和他的时代》。作品描绘了张嘉璈这位二十世纪初的金融巨子跌宕起伏、充满悬念的一生;同时讲述了一段置身金钱政治漩涡的南北金融界群雄的故事,展现了近一个世纪神州大地上中国社会的巨大变迁,中国近代金融业的发端、成长与变革,以及一代金融精英在时代大变局中立身谋国的气魄和胆识。

如评论家李敬泽所说:“赵柏田写出了英雄与贤哲,写出了历史的九曲回肠与回肠荡气,他对近现代金融史的钩沉建构,既具史学意义又有文学意义,他扩展了我们对自身历史的想象和认知,同时,他也在力图辨认和塑造一种知行合一的中国式刚健人格。”

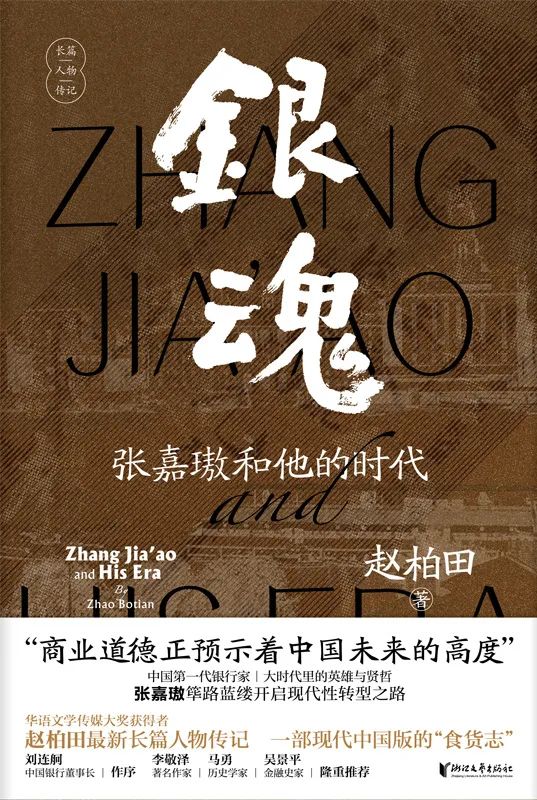

节选自《银魂:张嘉璈和他的时代》

赵柏田/著

张嘉璈出生这一年,对大清帝国来说,最大的政治事件是太后归政于皇帝,清朝的第十一位皇帝载湉开始亲政。当然这只是名义上的,大权还是牢牢掌握在太后手里。也是这一年,日本首部宪法《大日本帝国宪法》正式施行,标志着日本开始进入现代国家的行列。十八年后,作为现代化的最早一批倾心追慕者,本书主人公将赴日本留学,由此迈入银行货币和政治经济的大门。

八岁起,张嘉璈跟随仲兄嘉森进入家塾,和四伯父家的一帮堂兄弟们一起,跟着本县杨行乡名儒陈伯庸先生读“四书五经”,接受最初的中国文化典籍教育。嘉森字君劢,又字士林(取“嘉”首部,“森”下部),号立斋,长嘉璈三岁,生于1887年(光绪十三年),是日后中国立宪运动最著名的领导人之一,也是一位致力于文化复兴的“新儒家”代表。据说嘉森自小聪慧异常,在家塾的一帮学子中被公认为善于读书,领悟力惊人。他提出的问题,先生也一时回答不了,故此在一帮小伙伴中有“小军师”之称。嘉森常去罗店镇玩耍,有人问他对镇上某某家的印象,他茫然答不上来,唯独对某家有某部好书,却牢记不忘,可见从小就是读书种子。

嘉璈开蒙稍晚,记忆力和领悟力都不如其兄,有时对古文不解其意,常常过耳即忘,但他知耻而后能改,在先生眼里亦算可造之才。日后,张君劢在所撰《权弟七十晋一寿序》中,谓:“权弟早岁读书,尝责以记诵或忘。一责之后,鲜有再犯。颜子之不贰过,庶几近之。”

张家两个少年在南方的县城里读着“子曰诗云”的时候,世界已经行进到了19世纪最后几个年头,清帝国也在阵痛中开始急剧变化。

1897年,德国强占胶州湾,开筑胶济铁路,随后,俄人强租旅顺、大连湾。康有为等倡导的百日维新挟新气象开局,不旋踵间,斧影刀声,太后再度垂帘听政。新政虽没随着六君子被杀踏入泥淖,却又有义和团起,朝廷宣战各国,围攻使馆区,后有八国入侵,帝后西狩。而湖广、两江的大员们,与各国驻上海领事订立东南保护外人条约,中央与地方的权力角逐也彻底撕破了脸。急管繁弦中,这几年里还有盛宣怀领导的铁路总公司与外资银行订立借款合同、电报公司添设德律风(电话)、第一家商办新式银行“中国通商银行”在上海成立、晚清状元张謇从翰林院致仕创办南通大生纱厂等事发生。新生与腐朽、希望与绝望,一并交织在世纪末的那一抹残照里。

张嘉璈11岁那年,仲兄嘉森奉母命考入江南制造局附设的上海广方言馆。他“心窃慕焉”,只是苦于年岁太小,只能继续留在嘉定老家。当时有位北京同文馆毕业的吴宗濂先生,在城内设帐教授法文,他便拜了吴先生为师。吴师依嘉定方音,以法文字母拼成他的姓名为Changkia-ngan,此名他终生使用。

少年的张嘉璈,基本上是二哥嘉森的翻版,好学敏思的嘉森是他不知不觉模仿的对象。三年后的1902年,他14岁,投考上海广方言馆,终获录取,与嘉森成了同学,这是他接受新式教育之始。

附设于江南制造局的上海广方言馆,乃19世纪后半叶中国向现代转型之初洋务运动这棵树上所结一枚小果。这所新式学堂,由时任江苏巡抚李鸿章采纳冯桂芬的建议,于同治二年(1863年)奏请设立,旨在培养专门语言人才,招收对象全是14岁以下的儿童。冯桂芬为之订立章程细则,聘傅兰雅、林乐知、金楷理为西文教习,又聘徐雪村、华若汀诸人为华文教习。王韬《瀛壖杂志》曾这样记述学堂景况:“延西士之学问充实者为之教习,而教以西国之文字语言,兼课以算学……三阅月一行考核,拔其优者充博士弟子员,或在通商衙门司理翻译,承办洋务。”

当时风气未开,科举仍被视作读书正途,入读广方言馆虽有每月一两银的津贴,但经济稍好的家庭很少愿将子弟送入馆中,入馆学习的大多是寒门子弟。张氏兄弟进这所一般人不太愿意去的学馆读书,家庭的拮据是直接原因。

广方言馆每周上课7天,4天读英文,3天读国文。4天英文课还穿插数学、物理、化学、外国历史等课程。3天的国文课,主要是先生指导着看三通考,弄点掌故,作作时文。和当时的私塾教学一样,学馆的教学方式也很陈旧,每门课都是要求学生把课文死记硬背下来。

所谓“三通”,是指记述中国典章制度的三本经典之作,唐代杜佑的《通典》、北宋马端临的《通考》、南宋郑樵的《通志》。这些典籍或许启发了少年张君劢对中国政治制度最早的兴趣,但那些佶屈聱牙的古文,对年幼一些的张嘉璈实在是种折磨。

毕竟,广方言馆是一所迥异于传统私塾的洋学堂,教员中不乏学问广博的大师级人物,比如担任汉文教习的学者袁观澜。

袁观澜是早期江苏省教育会的领袖人物之一,辛亥之前一直是江浙新教育界举足轻重的人物。时人有言,“谈教育者必推江苏,而言江苏教育者必争识先生袁观澜”。袁观澜是宝山城厢人,毕生研习宋儒性理之学,兼治汉儒通经致用之学,旁及天文地理博物之学,到广方言馆任教职时,刚中举人不久,已俨然江南名儒。张嘉璈从学两年,受其熏陶,对其安贫乐道、诲人不倦的儒家精神终身服膺,曾说:“对于孔孟之道,有所领会,实出袁师指导。”

再如教张氏兄弟策论的沈恩孚(信卿),是个精研《说文》的训诂学大师,对中国文字和边疆地理有极深造诣,天分极高,据说4岁能文,6岁代母授课,15岁补博士弟子员,未出名前在当地就已是个神童般的人物。可以想象,这样的旧学深沉之士,又或多或少接受过一些新式思想,对好学的张氏兄弟有着多么巨大的吸引力。再兼以术业有专攻的西文教习授课,使张氏兄弟很早就明白,“世界上除了做八股及我国固有的国粹之外,还有若干学问”。

到了晚年,张嘉璈对袁、沈二师依然充满感恩,在接受圣若望大学亚洲研究中心孙中山史料研究室访问时,他回忆说:“十三岁时,我就到上海广方言馆,跟着我的家乡宝山名师袁希涛先生学。他对国学十分有研究,用浅显的话给我们解释。那时,我们对于性理之学感悟良多,对后来的待人处世助益很大……嘉定县的旧学名师沈恩孚先生讲五经,也是用深入浅出的方法。由于袁沈两位先生的教导,我对中国性理之学的研究,得益匪浅。”

1930年1月时任中国银行总经理张嘉璈(右五)与中国银行伦敦经理处同仁合影

张氏兄弟入读上海广方言馆时,张家已家道中落。据猜测,大概是张父投资失败,或者是受了商业诈骗,以致元气大伤,兄弟俩的学业生活因此变得格外辛苦。据张嘉璈自述,那两年里他从未支用家中分文,食宿都用馆中供应,零用则靠他二哥每月3两的膏火银一起分用。兄弟俩终日伏案苦读,孜孜不倦,即使到了假期,为了省下路费,兄弟俩也都留馆自修。唯一的放松节目,就是散步时到制造局大门口,看路人往来,略纾终日伏案积劳,偶尔买一包花生米换换口味,已属十分稀罕的享受。

在张家子女的回忆中,他们的母亲刘氏是一位贤淑又能持家的女子,虽读书不多,却喜读报章,明晓时事。刘氏对子女们期望甚殷,总希望他们挣得功名,出人头地。她经常训诫子女们的一句话是,“务须为家门争气,好好读书,好好做人”。就在张嘉璈入读上海广方言馆的第二年,清廷颁布了新的学堂章程,规定学生于县学堂毕业者,凭平时过堂成绩,即可给予廪、增、附生功名。1904年初,张嘉璈转学入宝山县学堂,功名的吸引自是转学原因之一,另一个重要原因,是他服膺的两位先生袁希涛和沈恩孚,也都转到了县学堂执教,他极愿追随。

在这之前,仲兄嘉森已从上海广方言馆毕业,参加宝山县县试,取得了秀才这一最低级的科名,辗转几所学校后,已应聘赴湖南常德府中学任英文教员。在家人急切的属望下,张嘉璈也步其后尘,卒业宝山县学堂后,经学政考试策论,入学为秀才,于科举制度被取消前,成了这个国家最后一批有功名的人。兄弟俩交流学业消息时,嘉森经常说到一个叫刘镜人(士熙)的表兄,京师译学馆前身为京师同文馆,1902年1月(光绪二十七年十二月)并入京师大学堂,改名京师译学馆。毕业后,已正式出任驻俄外交官(后任中国驻俄公使)。张嘉璈暗暗下决心,也要去北京,考取译学馆。

1905年初,张嘉璈初到北京,方知报考京师译学馆有个条件,考者须有举人、进士功名,不得已,改而投考隶属商部的北京高等工业学堂,终获录取。此时,二哥嘉森日日浸淫于《日知录》的作者顾炎武和同时代的王夫之、黄宗羲的道德文章,其往返于学术与政治之间的一生,也正徐徐展开。兄弟俩的学术和志业,此处是一个重要的分叉点。

编辑/王静