1926年冬天,李济与地质调查所的袁复礼先生在山西夏县西阴村发掘到很多破碎陶片,共装了70余箱。他们决定将其全部运到北平去研究,于是雇了九辆大车,从夏县启程。走了九天,这个浩浩荡荡的车队才到达山西第一条出省铁路——正太铁路的榆次站。

一路上,这个车队引起了不少谣言。当时的省政府有点不放心,派人在榆次县关口检查。检查员开箱一看,“第一箱是破碎陶片,第二箱是破碎陶片,第三箱,还是破碎陶片!”他们有点不耐烦地问:“你们化(花)了这些钱,运这一堆货物到北平,难道说都是这些破砖烂瓦吗?”李济等人答道:“都是一样的。请你们每一箱都打开看就是了!”

这些检查员听了,虽说有点信不过,却心灰意懒地摇摇头,不再看了。在他们眼里,李济这些人做的事“有点荒唐、滑稽,近乎疯癫,不可以常识理论”。于是他们将信将疑地放行了。

这个真实的故事情节,是李济先生于1956年在文章中回忆的。

在百年前的1920年代,中国考古学的开拓者所做的事,被地方政府盯着,为普通百姓所不解。他们的确想不到,李济就是用这些“破砖烂瓦”开启了中国考古学的新篇章,启动了一场惊心动魄又曲折感人的中国古史重建之旅!

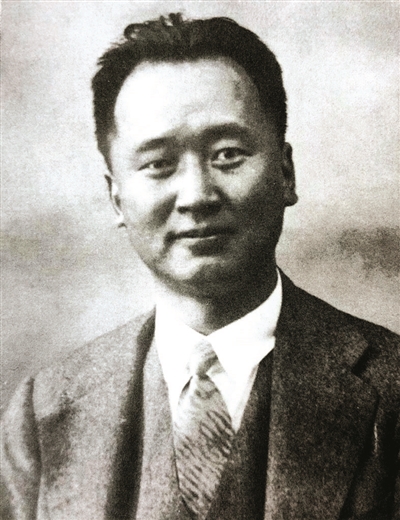

1923年,李济(后右一)与哈佛人类学研究所师生合影

“把中国人的脑袋量清楚”

1896年6月2日,李济出生于湖北省钟祥县的一个书香世家。4岁起,他便开始接受国学教育。10岁时,进入县立的高等小学堂。11岁随父亲到北京。

1911年,15岁的李济考取清华留美预备学堂(清华大学前身)。1918年,李济赴美国马萨诸塞州的克拉克大学攻读心理学,入校即读三年级。一年以后,获得心理学文学士学位。之后他又在该校攻读社会学硕士。

1920年,李济进入哈佛大学人类学系,师从虎藤、托策、狄克森学习体质人类学、考古学和文化人类学,主攻方向为体质人类学。

李济的学习方向之所以从心理学转到社会学,又最终确定为体质人类学,既是他的兴趣使然,又是他在当时国家内忧外患的情况下,寻找报国路径的结果。“他的志向是想把中国人的脑袋量清楚,来与世界人类的脑袋比较一下,寻出他所属的人种在天演路上的阶级出来。”李济曾以第三人称的方式写了一份简历,透露自己希望通过考古的方式实现一个终极目标:“要是有机会,还想去新疆、青海、西藏、印度、波斯去刨坟掘墓、断碑寻古迹,找些人家不要的古董来寻绎中国人的始源出来。”

“李济在学业上的不断探索,其实是为了弄清楚中国人的原始,即探索中国文化的来源。”中国社会科学院考古研究所所长陈星灿解释说,“他的这一志向与当时中国人的民族危机感紧密相连,也体现了他浓浓的爱国情怀。”

李济的博士论文——《中国民族的形成》,即是他对中华民族如何形成的初步探索。这篇论文尝试用西方人发明的人类学方法来研究中华民族,并在研究中运用了中国人人体测量、历史文献、姓氏起源和人口等多方面资料。该论文显露出李济学术研究的基调和风格:以多学科“兼行并进”的方式研究中国古史。他的学术方向也为中国考古学奠定了人类学格调。

李济在结束西阴村发掘的归途中

李济等组织和领导的西阴村发掘是中国人的第一次科学考古

1923年,李济获得了哈佛大学人类学博士学位,成为获此学位的第一位中国人。回国后,李济即受聘于南开大学,教授社会学与人类学。这一年,李济结识了时任中国地质学会会长的丁文江先生(1887-1936年)。

丁文江非常支持李济采集第一手资料。1923年夏末,河南新郑发现了李家楼郑公大墓。丁文江为李济准备了两百元经费,动员他去该处进行田野考古调查。不过,因当时时局混乱,李济的考古调查仅持续了两周,只挖到了一点人骨。虽然这次调查未有重大收获,却让他学到了不少经验。

1925年,李济应聘回母校任教。此时的清华已由学堂改制为大学。年仅29岁的李济在清华大学新成立的国学研究院担任特约讲师,与王国维、梁启超、陈寅恪、赵元任四位大师成了同事。李济一边在校讲授普通人类学、人体测量学、古器物学和考古学,一边筹划田野考古工作计划。

1926年二三月间,李济与地质调查所的袁复礼先生对晋南汾河流域进行了调查,在夏县西阴村发现了大片布满史前陶片的遗址。之后,他返京与佛利尔美术馆、清华大学商定合作发掘事宜,于当年10月再赴西阴村。

他们发掘了一个多月,采集了70余箱古物,并将其运到北平。结果,浩浩荡荡的运载车队引起了地方政府的注意,招来了文首提到的山西榆次火车站的官方查验。

第二天,当搬运工人将这些箱子装上火车时,他们觉得箱子这么沉,里面必定有宝贝,却不知为何放行了。李济曾撰文回忆:“正值这些工人七嘴八舌讲到热闹的时候,有一位自命不凡的、在火车站工作的站员,出来向这些怀疑的工人讲:‘这些箱子所装的东西都是科学标本;运到北平后就要化验;化验后就可以提炼值钱的东西出来。’”听到站员这样一说,大家也就散了。

李济以后再也没有遇到过这位替他们“解围”的站员。但他说的话,给了李济极深的印象,直到几十年后,依然启发和“刺激”着他。

“这次西阴村的发掘是中国人自己领导和组织的第一次科学考古发掘。西阴村成为另一个仰韶文化遗址,从而扩大了仰韶文化分布的版图。”陈星灿总结说:“通过这次实际考察,李济对当时安特生提出的彩陶文化‘西来说’已经产生了疑问,认为这一假说仍是一个‘悬案’。”

不过,李济并没有沿着寻找新石器时代遗址的思路继续挖掘,因为在此时,摆在中国考古面前的是一个更加迫切的工作。1899年,河南安阳小屯村出土了带文字的龟甲;到民国初年,龟甲兽骨更是成了收藏家眼中的“新宠”;国际学术界也开始关注这种大量出现的甲骨文。

1917年,王国维从甲骨文中发现了与《史记·殷本纪》差不多完全相同的商王世系。1926年,他又提出了“二重证据法”,即将“地下之新材料”与“纸上之材料”二者相互验证,以达到研究古史的目的。再加上当时“古史辨派”对中国古史中“盘古开天辟地”和“三皇五帝”说法的否定,令史学界“痛感要建立科学的上古史,唯一的方法就是考古学”。而对甲骨文的发掘,不仅可能揭开商文明的面纱,也可能使其成为寻找史前和中国历史时期关联的连接点,对于重建中国古史意义非凡。这一重要工作,只等一个恰当的时机。

李济在安阳殷墟第三次发掘现场获得唯一一片彩陶

殷墟像一所田野考古学校,培养了一大批人才

1928年6月,当时的中国“最高科学研究机关”——国立中央研究院成立。不久,中央研究院委托傅斯年创办历史语言研究所(简称“史语所”)。傅斯年接受了委托,在广州东山柏园成立史语所,下设史学、敦煌材料、考古学等八个组。傅斯年推荐李济主持考古组,认为他“兼具有‘我所能而欧洲人所不能,和欧洲人所能而亦能之’的本事”。

李济与傅斯年志趣相投,一拍即合。1928年12月,李济辞去清华教职,加入史语所考古组,担任主任。李济从1929年第二次发掘开始,领导了殷墟发掘,并亲自参与田野考古工作。这一系列的考古活动,由中国官方机构组织实施。李济和后来加入的梁思永都接受过现代人类学、考古学的专门训练,使得现代田野考古学真正在中国落地生根。

但这个扎根的过程充满曲折。在史语所成立之初,李济加入考古组之前,傅斯年即派甲骨学家、河南籍的董作宾前往安阳小屯调查殷墟情况。据董作宾回忆,当时的小屯盗匪出没,古董商与地方政府勾结,有古玩店公然叫卖殷墟出土甲骨,“其壁间悬挂之骨板累累”。董作宾作为本地人,上下斡旋,终于得到河南地方政府的批准,并得到后者委派的协调员和武装的保护,方才进行了第一次发掘。

李济在1929年春天和秋冬领导了第二次、第三次殷墟发掘。组织名为“国立中央研究院河南殷墟发掘团”(简称“中央发掘团”)。但起初,这个“中央”之名并不奏效。

由于挖掘品日渐增多,在文物归属问题上,地方与中央发生了矛盾。在第三次挖掘之初,以河南图书馆馆长何日章为首的地方势力组织了一个发掘队到安阳,毫无章法地乱挖。岱峻在所著《李济传》中写道:“无记载、无照像、无方向,挖完了不知是怎么回事。”何日章还游说安阳县政府发布文告,禁止中央发掘团发掘。之后,虽经傅斯年多方沟通,“鼻子都碰坏了”,发掘才得以恢复,但何日章仍骚扰正常挖掘。之后,蔡元培、傅斯年、李济等人再次从上到下做工作,发掘才得以继续。

这两次发掘,虽历经磨难,但收获颇丰。尤其是第三次发掘,获得了两大兽头刻辞,大量铜器、石器、陶器,还有一片仰韶期彩陶。还发现了甲骨3012片,包括大龟四版。

此次发掘后,地方势力虽未再组织明显的阻挠,但文物盗挖仍十分猖獗。1934年秋,发掘团在侯家庄进行殷墟第十次发掘时,晚上竟然有顶着“中央夜晚发掘团”名头的盗墓团伙顶风作案。1935年春,发掘团还曾收到匿名信,要他们不要染指西北冈墓群,否则当心性命……

李济认为:“安阳发掘所引起的初期纠纷,可以说是起源于古董商的‘自卫’。他们为了保护自己私人的利益,而不惜用种种的手段,来破坏学术性的考古。”另外,这些纠纷并不是简单的地方与中央之争,实际上“代表了两个不同的学术观点;而中央政府是以近代纯学术的立场,处理这一纠纷的;安阳发掘所以能继续下去,也是靠着这一正确的立场”。

从1928年秋季到1937年夏季抗日战争爆发,史语所在安阳的发掘历时近十年,共15次,其意义是重大且多方面的。

“何日章案”促成了1930年6月中国近代第一部文物法《古物保存法》的颁布;1934年成立的中央古物保管委员会,对安阳地区的文物盗掘问题进行了严肃调查和处理,使得盗掘之风得到一定程度的遏制。这背后有包括傅斯年、李济、董作宾等在内的一大批各界人士的努力。

李济领导的殷墟发掘,为中国考古学的建立和发展打下了坚实基础。在发掘中,李济真正脱离了传统金石学的范畴,绝非仅仅以寻找甲骨为目标,而同样重视陶器、兽骨、铜器等古物。同时,他的团队,尤其是梁思永先生加入后,在工作筹划和技术方面都大有改进,更为中国考古的地层学、器物形态学、类型学等奠定了深厚基础。李济先生在其中的领导擘划之功是大家公认的。

“殷墟也像一所田野考古学校一样,培养了一大批人才。”陈星灿说:“这些人后来成为海峡两岸考古界的领袖人物,如董作宾、梁思永、夏鼐、郭宝钧、高去寻、石璋如、尹达、胡厚宣、尹焕章、赵青芳等。”

在重建中国古史方面,李济领导的殷墟发掘成果更是璀璨夺目。除了数量巨大的各类器物,还发现了规模庞大的宫殿、宗庙遗址,以及帝王大墓。陈星灿说:“安阳殷墟发掘奠定了商代考古的基础,使商史成为信史,把中国历史向前推进了六七百年。”

1934年,李济回应了“古史辨派”的观点:“殷墟发掘的经验启示于我们的就是:中国古史的构成,是一个极复杂的问题,上古的传说并不能算一篇完全的谎账。那些传说的价值,是不能遽然估定的。只有多找新材料,一步一步地分析它们构成的分子,然后再分别去取,积久了,我们自然会有一部较靠得住的中国上古史可写。”

殷墟的发掘成果也轰动了世界,得到了国际学术界的认可。1936年冬,李济应英国大学联合会及瑞典王储之邀,赴英国及瑞典讲学,就安阳的重要发现发表演讲。1939年,安阳的出土器物和图片还在苏联莫斯科的中国艺术展览会展出。1940年,李济因“致力于考古学及人类学在中国的播种工作”,获得了英国及爱尔兰皇家人类学研究院赠予的荣誉院士称号。

1929年春,李济主持在河南安阳殷墟的第二次发掘

“只要文物安全,无所谓去哪儿”

1937年“八一三”上海之役爆发,位于南京的史语所迁至长沙。年底,又迁往昆明。史语所在昆明停留两年,之后转入四川宜宾的李庄,直到抗战胜利。1946年,史语所由李庄迁回南京。这期间,有人投笔从戎,有人改了行、出了国,但李济选择了坚守,一路运送,一路研究,从未离开。1948年12月,国共内战形势渐趋明朗,国民党败退台湾。史语所和安阳发掘文物一并去了台湾。

机构里的人,去,还是留,是一个问题。据李济之子李光谟回忆:“走的时候,很多人反对,父亲跟人谈论,只要文物安全,无所谓去哪个地方。还有人劝他不要跟船走。他说不行,我必须跟船。押运押运,你就得看着东西。实际上是说人在东西就得在。”

李济跟着他的考古材料去了海峡对岸。到台湾后,他担任史语所所长,继续完成安阳发掘报告。“这一阶段,李济虽没有见证中国大陆考古事业的巨大进展,但他始终与安阳的发掘品为伴,未曾离开他心爱的研究工作。”陈星灿说:“实际上,他的主要研究著作,包括有关商代青铜器的多种研究报告,和著名的英文论著《安阳》《中国文明的开始》等等,也是在他后半生完成的。”

1977年,李济在81岁高龄出版了最后一部学术著作——英文版《安阳》。1990年以后,中文版《安阳》在大陆多次再版。他回顾了殷墟发掘的历史,也梳理了殷商时代的物质和精神文化。他根据实物发现和甲骨文记录总结道:殷人的食物中有小米、小麦和稻米;服饰材料有裘、羊毛、麻和丝织品;他们出行已经用车,也有人用车来陪葬;殷人盖房子时,会用石头或木杵夯土做地基;当时的陶器从质料看,可分成灰色陶、白陶、红色陶等;殷商的青铜器亦十分发达,用模范铸造,形制和花纹非常丰富……

“以往我们所了解的商代历史,只是从文献中得知的政治史、军事史。对其衣食住行,我们所知甚少。”陈星灿说:“李济把一个全新的商代知识贡献给大家。这些知识,远远超越了史料。”

这些知识来自科学考古,来自李济一生的坚守,来自他对这些材料的“提炼”。李济始终记得在山西榆次火车站那位站员的话——“化验后就可提炼值钱的东西出来”。多年后,李济说:“他说的那些话,无论是出于机智,或真相信它,在我个人的回忆中是带有刺激性的。三十年的经验使我感觉到,‘提炼’这两个字,也许是说明这一研究工作甚为适当的语句;不过,所‘提炼’的却没有‘值钱的东西’,而只是若干不能以钱估计的准确知识而已。”

这些无法用钱来估计的知识,也许就是李济用一生心血对最初志向——把中国人的脑袋量清楚——的回应吧。

1979年8月1日上午,李济因心脏病猝发在台北寓所逝世,享年83岁。李济身边,没有一件古董。

李济去世的那个上午,李光谟的女儿李宁莫名其妙地磕掉了四颗门牙。等李光谟三周后收到张光直寄来的讣告,他才恍然想起女儿摔跤的那个时刻。李光谟想为父母安葬,但囿于当时的两岸关系,未能如愿。1995年,李济虚岁百年诞辰时,李光谟终于到达海峡对岸,得以在父亲的墓前祭拜。

在大陆,李济曾被刻意遗忘了几十年。之后,在其子李光谟和众多考古学者的努力推动下,越来越多的人知道,要了解中国考古学的诞生与发展,最先要知道的一个中国人是李济。

“李济是中国考古学的奠基人,他领导了当时中国最重要的考古研究机构,为考古学科在中国的发生发展做出了重要贡献;他为考古人、考古界树立了不收藏文物、不买卖文物的典范;推动了科学考古学在中华大地生根,并获得国际声誉。李济也是一位人类学派的考古学家、一位纯粹的学者和教育家。他以考古启动了中国古史重建,用一生揭示出灿烂的商文明,也为中国考古学界培养了大批人才。”陈星灿是中国考古学史专家,他在总结李济的贡献时,毫不迟疑。

张光直先生曾评价李济为“中国考古学之父”。对此,陈星灿也十分赞同。他细数了李济的一系列贡献后说:“如果他不是,还有谁是呢?!”一句话,他连说了两次。

致谢:感谢中国社会科学院考古研究所所长陈星灿对本文的大力支持并提出宝贵意见;感谢南京大学历史学院张良仁教授和美国史密森博物学院国立亚洲艺术博物馆刘嫄博士对本文的细心修改。

文并供图/郭静超

编辑/王静