墙外的跳舞音乐声,更映衬出院落里的宁静

我年轻时特别喜欢到北海游玩,但那时并不知道有个松坡图书馆就在这公园里。一来北海公园的面积太大,二来快雪堂所处的区域是在公园的西北角,而我每次进公园都是从南边的正门,所以从来没有走到过这个区域来。而今为了探访松坡图书馆,我特意查看了地图,方知快雪堂离公园的北门最近。

在门口花10元钱买了张票,我又进入了这个公园,距离上次至少隔了20年。隔着宽阔的北海,远远看到琼岛上的白塔,方有了瞬间的恍若隔世。

我向一位戴着助听器的老人打听快雪堂的走法,他大声跟我说:“跟我走!”遇到这等好心者,让我很是快意。老人看到我上衣兜里插着门票,颇不解地问我为什么不买月票,因为月票跟日票价钱相同,也是10元钱。老人又告诉我,他就住在这附近,每天没事就进公园溜达,而他买的是年票:“我这一年才花10块钱,你算算,一个月才多少。听我的,赶快去办张年票。”我认真谢过了老人的指教,老人又像是想起什么似的问我,去快雪堂是否已得到特约批准。我说在网上查过了,这里可以免费参观。老人冲着我一乐:“网上的你也敢信!”

果如老人所言,快雪堂门口站着两位工作人员,不断地挡回准备进内参观的游客,看来我想进内拍照,不是件容易的事。如果我就在这个时候走上前,肯定命运会跟前面的几位游客一样,于是我决定讲策略,先在外围拍照。

快雪堂处在一片小高地上,高地上种满了树木,如果不是门前的台阶,很难发现这树林里面还有一片建筑。我边拍照边留意着门口的情形,看到那里暂时没了游客,赶快上前向那两位“门神”说明情况。我的说辞是,自己并非随意浏览,而是因为这里曾是松坡图书馆的旧址,我入内拍照是为了写一本书来纪念这个图书馆。

他们犹豫再三,又说要请示公园管理处,但最终还是放我入门。

因为两位尽职的门神,这片区域里没有一位游客,整个三进院落,我仅在第一进遇到了一位正在拔草的女工。她告诉我,从右侧就可以一进一进穿过去。墙外的跳舞音乐声,更加映衬出这个院落里的宁静,而我尤其喜欢这种氛围,能够让自己的心境一直沉湎到逝去的古代。

前两进院落的正堂都锁着门,我在门口看到过告示牌,上面写着这里面在举行绘画展。进入第三进院落,我立刻高兴起来,这里就是快雪堂所在地,正堂的门楣上挂着乾隆皇帝所书的匾额,两边围廊里嵌着的就是《快雪时晴法帖》刻石,而这正是快雪堂名称的来由。

虽然书去楼空,仍然有瞻仰的必要

《快雪时晴法帖》原本是一部套帖的原石,此石并非乾隆皇帝所刻,而是明末的冯铨。冯铨在当年也是位大人物,他是明万历年间的进士,官至文渊阁大学士兼户部尚书,因为投靠魏忠贤,故在崇祯初年魏忠贤倒台之后,也被贬为庶民。可是到了满清入关之后,他又在清廷做到了礼部尚书。三年前,我曾到他的故乡河北涿县寻找过他的墓。那座大墓在“文革”期间被彻底拆除,好在我找到了曾经见过那座墓的人,总算找到了墓址。但他为什么要刻这么一套法帖,我却没有查到相关的记载。

而今我看到的快雪堂保护得十分完整,隔着玻璃向里面张望一番,因为没有光线,所以也没有看到任何物体。我当然知道,里面已经不可能有书,因为松坡图书馆的旧藏后来全归了北京图书馆,但我站在这里,却有着一种本能的亲切,尤其是这个院落前方的那座假石山。假石山的体量很大,大到和院落及房屋的比例有些失调,而这个石山,也是大有来头。

对于这座假山,蹇先艾有这样的描述:“院中堆着一座石山,遍身的苔痕野草,据说这座石山中有两块是宋徽宗从太湖运到义南的花石岗,后来被金人当作胜利品又从开封搬到北平来的。穿过石山,才能到祠堂面前。两庑的石壁,便是有名的快雪堂法帖的石刻,用栏杆保护着。”而今我看到的这些石块,仍然跟蹇先艾看到的一样,只是他没有说其中的一块儿石头上刻着的“云起”二字,是出自乾隆皇帝之手,并且弘历很喜欢这块石头,为此专门写了首《云起峰歌》。这块石头据说是北京十大奇石之一,而另九大是哪一些,我却没心思去了解,因为我惦记的还是这里的藏书。虽然已是书去楼空,但我认为,还是有瞻仰的必要,以这个行动来诠释“江山留胜迹,我辈复登临”。

关于当年松坡图书馆的布局,宋益民、吴景熙在《松坡图书馆始末》一文中说:“北海快雪堂共有三排北屋,由南而北,第一排是澂观堂,第二排是谷兰轩,最后房屋和走廊,现在大部分都用作书库,屋内书架密集,放满了旧书。”

这里曾收藏着湖北大藏书家杨守敬的旧藏,其中古籍书有两万四千多册。1915年,杨守敬去世后,北洋政府把他的藏书买了下来,将其中一部分拨给了松坡图书馆,还有一部分收藏于紫禁城内的寿安宫。抗战爆发后,这批书一路南迁,最终成为台北故宫的收藏。而原藏在松坡图书馆的那一批,已经成为北京图书馆也就是今日国家图书馆所藏典籍的一部分。

梁启超

早逝令人悲痛,以建立松坡图书馆来纪念这位护国军神

松坡图书馆是专门为纪念蔡锷而建,松坡是蔡锷的字。蔡锷16岁考入长沙时务学堂,而梁启超在该学堂任中文总教习,蔡锷学习刻苦,给梁启超留下了深刻印象。

“戊戌变法”失败后,梁启超避难日本。在他的帮助下,蔡锷等三位学生进入日本士官学校学习军事,这为他后来成为一名军事家奠定了基础。1913年,蔡锷被袁世凯调至北京予以暗中监视。在此阶段,袁世凯准备复辟帝制,梁启超坚决反对,与此同时,还几次给袁世凯写信,警告其帝制乃是倒行逆施,袁世凯对此置若罔闻。于是梁启超与蔡锷商议制止复辟行为。蔡锷根据梁先生等人的谋划,从天津经历各种险阻回到云南。1915年12月25日,蔡锷与唐继尧、李烈钧等西南军要向全国发出通电,宣布云南独立,以此反对袁世凯称帝,同时在云南组织护国军起兵讨袁,并与袁军在四川泸州等地激战。

蔡锷

1916年6月6日,袁世凯病逝。蔡锷时任四川督军兼省长,因为积劳成疾,检查出患有喉癌,于是前往日本医治。1916年11月8日病逝于日本九州福冈医科大学医院,年仅34岁。消息传来,国人为之悲痛。黎元洪发布大总统令,追任蔡锷为上将军,同时为其举行国葬。

蔡锷是梁启超十分看重的学生,他的早逝令其大感悲痛,决定以建立松坡图书馆来纪念这位护国军神。梁启超的倡议得到一些督府的响应,如贵州督军刘显世和省长任可澄。梁启超收到这些回电颇受鼓舞,于是继续给山西督军阎锡山等人发电报,讲述他的计划:“蔡公纪念图书馆,承署衔发起,钦佩无量。顷此间各省咸踊跃赞成,惟须在发起人中公推一人为筹办主任,庶足以专责成而策进行。乞公推示复。”

梁启超提出为了办好此事,需要从发起人中推荐一位筹办主任来专职张罗。云南督军唐继尧提出应公推梁启超作为松坡图书馆的筹办主任。梁启超同意此请,于是建起了筹委会,该会的筹办员有13人,大藏书家袁思亮、出版家张元济均为筹办员。

筹办图书馆需要购地建房,同时也需要购书,为此梁启超和13位筹办员共同发起了“松坡图书馆筹办及劝捐简章”,该简章共11条,其中第二条是筹办计划:“拟在上海购地二十亩内外,中建图书馆及蔡公祠,外为公园,树蔡公铜像。所筹经费,先尽购地建造之用,次以购置图籍,若有余款,得由同人决议划出若干为蔡公遗孤教养费。”

对于该馆的藏书计划,简章第四条写道:“本馆藏书分本国书、外国书两大部。本国书凡四库所有者,务设法以次搜罗完备。除购置外,有以家藏善本惠赠者,最所欢迎。外国书英、法、德、俄、日文分橱庋藏。各种科学、文学之名著,广为采置。其新出版者,随时购取。”

可见在构建之初,梁启超就能够将中外之书并重,这点体现了他一贯的开放性藏书思想。1903年2月,梁启超应美洲保皇会的邀请前往美国和加拿大访问,而后把出访经历写为《新大陆游记》一书,该书中有几个段落谈到了他参观公共图书馆时的感受,尤其美国国会图书馆最令其感到震撼。他在书中夸赞该馆之美:“世界中第一美丽之图书馆也。藏书之富,今不具论。其衣墙、覆瓦之美术,实合古今万国之菁英云。……数千年来世界上最著名之学者,莫不有造像,入之如对严师。其观书堂中常千数百人,而悄然无声,若在空谷。”

梁启超所说的观书堂,即今日图书馆内的阅览室,他看到宽阔的阅览室内坐满了读者,但里面却静悄悄的,可见读者读书时的专注。

梁启超在参观芝加哥大学图书馆时,对这里的开架借书最感兴趣。他惊讶于任由学生自取这样的方式会不会导致丢书,为此特意向馆长咨询此事。对方告诉他每年约丢两百册左右,但这个数量在图书馆能够承受的范围之内,丢这一点书却能给学生提供更多的便利,所以他们愿意坚持下去。

美国的几大图书馆给梁启超留下深刻印象,回国后他便致力于图书馆建设,松坡图书馆正是他的实践成果之一,此外他还担任过北京图书馆馆长以及京师图书馆馆长。

黎元洪请财政部在京拨给梁启超两块地以建馆

经过一段时间的筹备,筹办委员会于1918年在上海购得徐家汇姚主教路转角处的余村园。该园是安徽商人1909年所建,筹委会购下后将此园改名为松社。1920年3月,梁启超旅欧返国后,以“北京旅美同学会”的名义组织了一个图书俱乐部,该部搜集到6000多册外文书,而这批书全部都捐给了松坡图书馆。另外,尚志学会和亚洲学会搜集到了2000多册日文书,这些书也都捐赠给了松坡图书馆。

但是,当时松社的成员大多居住在北京,于是梁启超决定把松社和松坡图书馆搬迁到北京,同时把上海的房产等予以出售。到北京建松坡图书馆同样需要场地,梁启超找到了大总统黎元洪,黎元洪安排财政部拨给梁启超两块地。民国十一年十月十六日,财政部给梁启超回公函称:拟设松坡图书馆蒙大总统准拨北海快雪堂一所,万不敷用,查西单牌楼石虎胡同第七号官房,现为财政金融学会呈准借用,拟恳拨给松坡图书馆,永远为业,呈恳鉴核批示,等因到部,查设立松坡图书馆,崇奉松坡先生栗主遗像,并广储中西书籍,任人观览,予以仰企先哲,嘉惠后来,籍崇拜英雄之心,寓鼓励人才之意,本部深表赞成。所有西单牌楼石虎胡同第七号,财政金融学会借用官房一所,应即拨给松坡图书馆永远为业,以备收藏,而资建设。除由都填具部照,另行送达外,相应先行函达。

1922年12月,松社成员在北京成立了“松坡图书馆干事会”,共计32名干事,公推梁启超为馆长。当时干事会把西单石虎胡同七号作为该馆的筹备处,推举蹇季常为筹备主任,王利民助理馆务,蒋复璁负责外文编目、何澄一负责中文编目。

1923年11月4日,北京松坡图书馆正式成立,梁启超写了篇《松坡图书馆记》。北京松坡图书馆终于建成,令梁启超颇为高兴,在开馆后的转天给长女梁思顺所写之信中,谈到了自己当时的心情:

昨日松坡图书馆成立(馆在北海快雪堂,地方好极了。你还不知道呢,我每来复四日住清华三日住城里,入城即住馆中),热闹了一天。今天我一个人独住在馆里,天阴雨,我读了一天的书,晚间独酌醉了(好孩子别要着急,我并不怎么醉,酒亦不是常常多吃的),书也不读了。

1925年5月28日,梁启超拟定图书馆简章及第二馆阅览规则,同时呈文内务部和教育部“呈请鉴核备案”。文中称:“现在北海公园第一馆书目亦已编辑就绪,拟于十月一日开馆,供众阅览,所有松坡图书馆十三年报告及第一馆阅览规则理合各检一份,呈请鉴核备案。”

由此可见,北海快雪堂成为了松坡图书馆的第一分馆,西单石虎胡同七号成为第二分馆。第一分馆藏古籍,第二分馆收藏外国图书。

为筹款售卖石虎胡同分馆

那时的梁启超工作繁忙,无法将主要精力用在松坡图书馆的建设上,故具体馆务主要是由几位干事负责,其中就有蹇季常及他的侄子蹇先艾。清朝末期,蹇季常留学日本早稻田大学攻读法学,在日期间与梁启超交往密切。蹇季常回国后,参加了梁启超领导的进步党,有一度可谓是梁启超的左膀右臂,当时梁所谋划的很多行动都由蹇来做决断,时人有“梁谋蹇断”的说法。故梁启超在北京建起松坡图书馆后,聘蹇氏叔侄在此任职,而梁启超去世后,蹇季常感觉知交零落,整天以酒浇愁,最终于1930年仰药自尽。

1919年,13岁的蹇先艾由父亲送往北京求学,1925年考取北京大学法学院,后来到松坡图书馆做编辑主任达六年之久。直到1937年日寇占领北京,他才返回家乡贵州。后来蹇先艾写过一篇名为《忆松坡图书馆》的文章,他在此文中说:“梁先生当时仅仅负了一个馆长的名义,实际上馆务完全由叔父主持。第二馆设在北海公园内,专藏中文书籍。梁先生去世以后,便取消了馆长这个名称,由干事会负责来处理一切馆务,叔父当选为常务干事。叔父一死,便由丁文江先生继任。”

蹇先艾说他在松坡图书馆是做编纂,可见当时松坡图书馆办有刊物。

图书馆是建起来了,但日常费用需要自己解决,蹇先艾说他当年的工作十分清闲:“这个图书馆,因为坐落在公园里面,进门要买门票,所以读者便很寥落。”松坡图书馆还采取了收阅览券的办法来补贴经费,比如临时阅览券为每张铜钱两枚,半年票每张售银六角,全年票每张售银一元等。同时他们出版了蔡锷手辑的《曾胡治兵语录》,梁启超还亲自辑录了《松坡军中遗墨》。

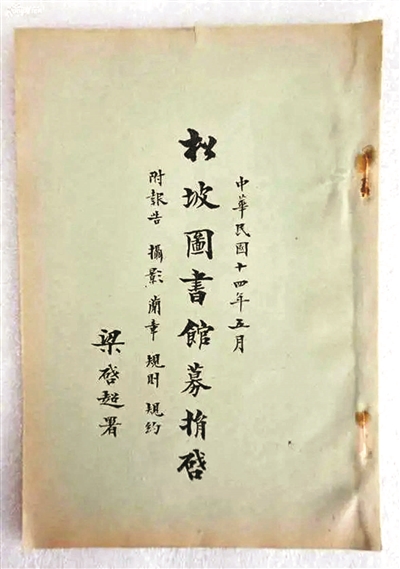

但这些仍不能补足办公经费之缺,为此梁启超在民国十四年四月写了《松坡图书馆劝捐启》来募捐费用,该启谈到了蔡锷当年是为人格而战,以此讲明创建松坡图书馆的缘由,同时希望大家捐款出力,以便让图书馆长期办下去。

然而,当时募捐到的款项并不多。为了补贴馆里的日常开支,梁启超开始公开卖字。即使如此,馆费仍然不足,蹇季常劝梁启超不要给馆里再增加其他的事务。梁启超去世后,松坡图书馆不再设馆长,而由蹇季常以常务干事身份主持馆务。蹇季常自尽后,由丁文江继任。想来那时的经费更为困难,于是丁文江想出了其他办法。

蹇先艾在《忆松坡图书馆》一文中写道:“丁先生是个实事求是的学者,为了节省经费起见,便把第一馆的地址出售给蒙藏学校,全部合并到第二馆北海快雪堂去。把房价拿来做增加的基金和购书费。他的理由是这个图书馆的性质是纪念的,藏书不多,很难与国立北平图书馆之类争胜,倒不如完全设在一个名胜地方去供大众的瞻仰,一方面借此还可以补充一些图书。”

对于售卖后的石虎胡同分馆的情况,杨进铨在《蒙藏学校石虎胡同校址及其历史沿革考辨》一文中称:“1931年3月24日,蒙藏学校与松坡图书馆正式立契,以现洋9000元买下这个宅院,扩充校舍。为了扩大操场,将中间的院墙拆除。”

北平解放后,1949年春,由时任常务干事的叶景莘把该馆情况向当局汇报,经当时的高等教育委员会批准,松坡图书馆并入北平图书馆。至此,该馆前后存在了27年,为此,华北人民政府于1949年9月15日给该馆颁发了奖状。

文并供图/韦力

编辑/王静