时值毕业季,正是人才签约跨区域流动的高峰期。为了动态反映城市与引才留才之间的关系,5月17日,智联招聘携手“泽平宏观”课题组发布《中国城市人才吸引力排名:2022》,解码中国城市人才流动趋势。该报告数据显示,随着2021年疫情趋缓,流动人才特征逐渐恢复至疫情前水平,2021年跨城求职者同比增加7.4%,其中,高学历、高收入者更有可能跨城求职,流动人才主要分布在IT互联网、房地产、制造业;长三角、珠三角人才集聚且高能级城市人才跨区流动性减弱。

流动人才特征逐渐恢复 跨城求职者人数同比增长7.4%

研究发现,在2021年智联招聘的求职人才中,约4成为跨城求职者,比2020年增加7.4%,2021年流动人才特征逐渐恢复至2019年水平。可见,疫情常态化防控阶段,人才的流动性有所上升打破空间界限、到异地追求心仪工作,成为越来越多求职者的选择。

可以发现,“男性”、“18-30岁”、“高学历”、“IT互联网、房地产、制造业”等,为流动人才画像的主要标签。报告显示,从性别看,流动人才中男性占58%,高于求职总体的53%,男性更有可能跨城求职;从年龄看,流动人才中18-30岁人才占比64.4%,高于求职总体的59.4%,30岁以下人才更有可能跨城求职;从学历看,流动人才中56%为本科及以上学历,高于求职总体的47%,高学历人才更有可能跨城求职;从工资水平看,流动人才中30%月收入为8K以上,高于求职总体的26.7%,收入较高者更有可能跨城求职;从行业看,流动人才中52%分布在IT互联网、房地产、制造业,高于求职人才总体的49.5%。

智联招聘执行副总裁李强表示,跨区域的人才流动表现与求职者的个人情况、求职意愿和产业发展息息相关,年轻男性更愿意出去闯一闯;同时,由于对薪酬待遇、发展空间、职业前景抱有更多期待,高学历、高收入人群或更愿意打破城市界限,去经济发达地区或岗位合适城市寻求发展;此外,产业“虹吸”效应下,发展相对成熟的IT互联网、房地产、制造业三大行业培养的从业者数量位居前列,全国多地域性的产业发展之下,也促进了三大行业的成熟人才在跨区域间展开流动。

重点城市产业发展及人才引进政策 助力跨区域人才吸引

同时,《中国城市人才吸引力排名:2022》还对城市与人才流动的关系进行了解析。从城市群角度看,长三角、珠三角人才集聚且流动性下降,“留才”能力进一步增强;而从分城市角度看,一线城市仍然是人才流动首选,依托产业发展与人才引进政策,经济发达城市人才吸引力表现突出。

近年来,长三角大力发展数字经济,开展产业链补链、固链、强链行动,成立长三角人工智能产业联盟,共建汽车及新能源汽车产业集群,加大了对周边区域人才的“虹吸”效应。而珠三角积极推动现代服务业、新一代信息技术和高端装备制造业,2021年珠三角城市群GDP首次跨越10亿元大关,对人才的吸引力进一步加大。基于产业发展基础,超6成人才流向五大城市群,2021年长三角、珠三角人才持续集聚。此外,京津冀人才净流出趋势放缓,成渝基本平衡,长江中游人才持续净流出。

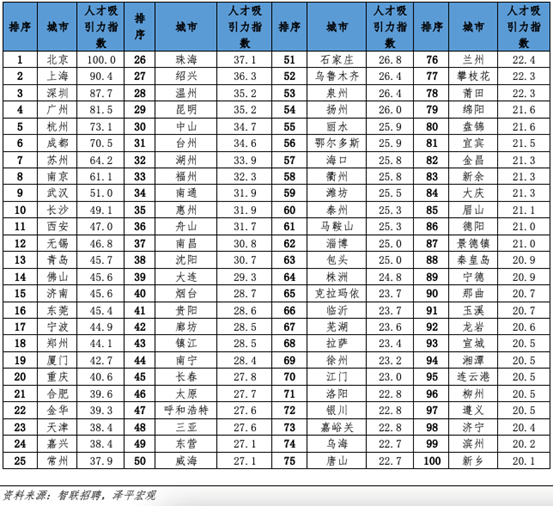

《中国城市人才吸引力排名:2022》显示,在中国最具人才吸引力城市100强中,北京、上海、深圳、广州、杭州、成都、苏州、南京、武汉、长沙位居前十。在一线城市中,北京因得天独厚的优势,连续第二年蝉联人才吸引力城市TOP 1,上海、深圳、广州位居其后。

与此同时,依托于各地积极发展优势产业、因地制宜推出各项人才引进政策,也有不少城市表现亮眼。报告发现,苏汉人才净流入且占比呈上升趋势、杭宁人才净流入且占比稳定,其中,杭州电商、直播等产业发展迅速,人文环境宜居舒适且平均薪酬优势突出,人才吸引力排名稳居前列;成都作为西部地区中心城市,经济发展较为活跃、文创与电子信息产业发达,在推出人才服务配套体系,构建“租售补”并举的人才安居体系的支持下,“筑巢引凤”人才吸引表现亮眼,人才净流入由负转正;南京的高技术产业发展迅速,且实施“宁聚计划”,落户政策宽松,人才净流入较为稳定;作为在校大学生数量全国第三的城市,武汉积极针对大学生开展“学子留汉”政策,落户门槛宽松,吸引越来越多人才留汉。

文/北京青年报记者 解丽

编辑/高艳