“在世人眼中,他是声情并茂的歌唱名家;在我心里,他更是一位触类旁通的才子。”作家冯骥才为《置剑梅隅·郁钧剑格律诗词选》作序时如此评价郁钧剑。

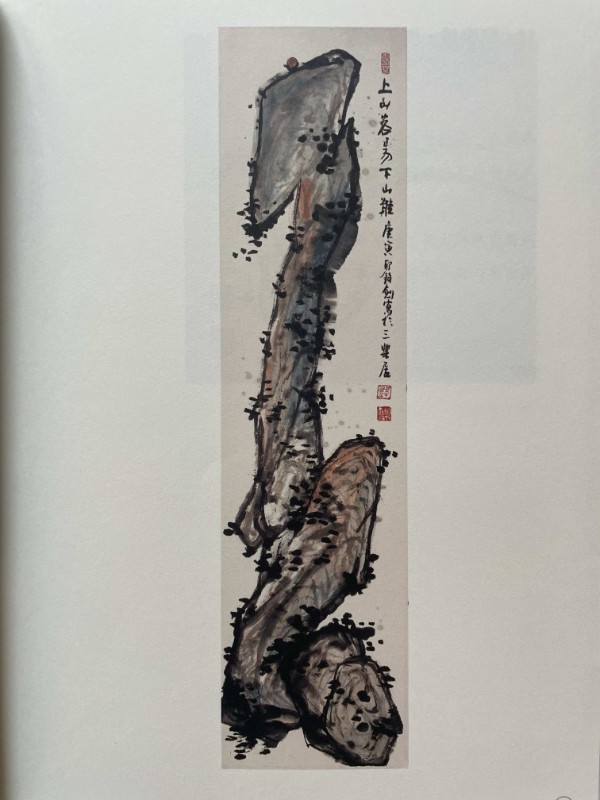

2020年,新冠疫情暴发,让著名歌唱家郁钧剑有了更多宅在家的机会,也为热爱写作的他提供了许多思考和创作的时间。从2020年1月开始,郁钧剑耗时一年半,潜心完成了《郁钧剑·民族唱法问答131例》《郁钧剑声乐笔记》(上下册)《花乡日记》《桂林拾遗》《置剑梅隅·郁钧剑格律诗词选》五本书(六册)共150万字的撰写,并在2021年年底全部出版。他将自己多年来对艺术的思考、对生活的体察,以及诗词书画的才情都浓缩在了这几本书中。

一年半时间写出这么多书,即便对专业作家来说也不容易,这源于郁钧剑平日的积累和经年累月笔耕不辍的训练。这位昔日活跃在舞台上的歌唱家并没有将自己的视野局限在歌唱领域,而是延伸至诗词书画等各个方面——他从1976年开始发表作品,1991年加入中国作家协会。多年来他笔耕不辍,至今出版了21本书,其中既有音乐专著,又有诗集、散文集,还有诗词书画作品集等。

近日在接受北京青年报记者专访时,郁钧剑表示,“我受韩美林先生的启发,他有一次谈到艺术修养时提到了‘著作等身’,我也朝着这个方向追求。”

写“问答131例”为民族唱法鼓与呼

“现在‘原汁原味’中国民歌的演唱者越来越少了。”谈起目前的中国民族声乐现状,郁钧剑难掩忧虑。2021年前后,郁钧剑曾在河北某职业艺术学校做过一次公益性歌唱讲座。当他问在场的孩子们“什么是‘原生态唱法’”的时候,竟然无一人知晓。他也曾就民歌方面的问题问过一些00后,多半的孩子都不知道什么是民歌和民族唱法,这让郁钧剑大为震惊。

“没有人敢用芭蕾舞的标准来评判我们的民族舞,也没有人用油画的标准来评判我们的国画,更没有人用哥特式、巴洛克式的建筑来评判我们的古建筑,甚至没有人用燕尾服来评判我们的对襟布衫。而唯有唱歌,是用美声唱法在评判我们的民族唱法。”对于这样的现状,郁钧剑很无奈。在他看来,现在城里头的孩子所接受的声乐教育,大多数是“美声”或者“假美声”,如今音乐学院教授的大多也都是美声唱法。鉴于此,郁钧剑撰写了《郁钧剑·民族唱法问答131例》这本书,详细介绍了中国民族唱法的起源、发展、现状和未来,尤其是对民族唱法和美声唱法做了区别探讨。

“民族唱法和西洋唱法最大的区别实际上是语言的区别,但是我们长期没有总结这方面的内容。”郁钧剑一语道出了民族声乐目前的核心问题。他从歌唱的专业角度进一步解释说,中国语言中有很多发音在国外的语言当中是没有的,比如一些西方语言中没有韵辙等语言状态的字,如“金色的北京”,“如果用美声唱法去唱这几个字,从声音的角度看是没有问题的,但这就丢掉了中国语言的韵味和感觉。我们把民族唱法的魂给抽掉了,这是个很严重的问题。长此以往,我们的后代就不知道民族唱法是什么样了。”

郁钧剑认为,“民族唱法”的底线是唱“味道”,要讲究中国字特有的咬字与行腔。在中国民歌当中,任何字和词的色彩都是可以唱出来的,“‘花篮的花儿香’,这个‘香’,用符合中国语言习惯的民族唱法唱出来,听众就能感觉到那种香味。同样,酸甜苦辣也都能唱出那种感同身受的味道。” 不光是民族唱法,如美声唱法的殷秀梅,也非常注重中国语言的“咬字”,郁钧剑说,“殷秀梅在《党啊亲爱的妈妈》《塞北的雪》《我爱你,中国》这几首歌曲中对‘爱’字有着不同的处理,可谓是民族唱法借鉴美声唱法,或者说是美声唱法借鉴民族唱法的典范。”

在郁钧剑看来,任何学派都要有两条底线,一条底线是训练体系,另一条底线是评判体系。“民族唱法的训练体系以前有,但后来被美声唱法颠覆掉了,评判体系就更没有了。所以必须要厘清民族唱法和美声唱法的区别在哪里,我们才能找到文化自信。”

民族唱法西洋化,后果很严重

《说句心里话》《小白杨》《当兵干什么》……从艺50余年,郁钧剑演绎的名曲众多,至今仍广为传唱。在歌唱之外,他在诗词书画等方面也颇有造诣。

2016年退休后,郁钧剑很少登台,而是专注于教学工作。他担任中国·东盟艺术学院院长,还开设了“郁钧剑公益教室”、“郁钧剑民族声乐高级研修班”等,在各种场合讲课。短短五年间,培养出于海洋、张明旭等八位中国音乐最高奖“金钟奖”民族唱法的金奖得主。

在他看来,歌唱不是一门独立的艺术,需要不断学习各种不同的知识,扩大自己的知识面。他也把这种理念融入到教学当中。在课堂上,郁钧剑常常对学生们讲,“歌唱的一半应该属于文学,一名歌唱家不能只想着声音那点事,而是要探究歌曲的背景,以及歌词、音乐背后传达的深层意境。”

“高高山上一树槐,手把栏干望郎来,娘问女儿你望啥子?我望槐花几时开。”在郁钧剑看来,四川民歌《槐花几时开》很好的体现了文学中的起承转合。“现在我们太多歌者拿到歌就唱。而其实我们的歌唱首先是文学性的,只有在唱歌之前把这首歌曲的背景了解透彻,对前因后果、起承转合的心态和意境等拿捏到位,才能唱出这首歌所需要的感情。这些都是从中国文学中来的,仅从声音考虑是不行的。”

郁钧剑进一步拿陈晓光作词、谷建芬作曲的歌曲《那就是我》举例,“这首歌的头一句是‘我思恋故乡的小河’,这句词看似简单,却饱含了词作家对故乡的深深眷恋,谷建芬老师认为仅用一个音不足以表达如此深厚的情感,于是在‘河’字上用了十几个音符,实际上是一种语言的状态,表达了一种感叹。如果用腔圆字正的方法去唱,那就唱不出其中的味道了。”

郁钧剑认为,中国民歌中有太多瑰宝,那都是中国文化的体现,但现在唱的都少了。“《二月里来》是冼星海写的,冼星海是谁?《黄河大合唱》的作者;《花篮的花儿香》是马可写的,马可是写《白毛女》的;《弹起我心爱的土琵琶》是吕其明写的,吕其明是写《红旗颂》的。他们都是大作曲家。上世纪70年代,吴雁泽先生还在舞台上唱《二月里来》,但现在要在舞台上唱这首歌,观众会笑‘怎么唱这么‘小’的歌?要唱气势磅礴的《再见吧,大别山》。’而往往这类‘小歌’能够更好地表现出方言的味道与地域风情,这也就是民族的韵味。民族唱法西洋化了,富有民族韵味的民歌没有人唱就没有人写。继续这样下去,民族唱法的消亡,我们这代人就能看见。”

“著作等身是我的追求”

此次一口气写下150万字,除了《郁钧剑声乐笔记》是根据上课内容的速记整理之外,其他均是由郁钧剑一个字一个字手写出来的。“我不用电脑,都是手写。”在郁钧剑看来,手写的字是活的,温暖、有感情的,而电脑打出来的字是冷冰冰的。“尤其是填古诗词,常常斟酌一个字的好坏。当我要改一个字的时候,在电脑上改了,就没有了,再也找不回来了,手写的字改掉之后,还能找回来。”

郁钧剑从1976年开始发表作品,1991年加入中国作家协会。多年来他笔耕不辍,至今出版了21本书,其中既有音乐专著,又有诗集、散文集,还有诗词书画作品集等。

如今,他仍保持着每天写作的习惯。疫情期间,没法线下上课。同学们组建了一个“歌友群”,大家每天在群里交流。郁钧剑每天早晨6点起床,第一件事就是写一篇短文,发到群里和大家交流,于是就有了厚重的《花乡日记》。此次几本书同步创作,郁钧剑更是将大部分的时间都交给了写作,每天4点起床,坚持写作7、8个小时。这几本书也并不是写完一本再写一本,而是几本同时进行,“我写作的时候,五本书的书稿都摆在桌子上,写到卡壳的地方,再换一本书写,相当于换脑子。”

谈到艺术家的修养,郁钧剑坦言自己受韩美林的启发很大,“有一次他讲到了艺术家的修养问题,就用到了‘著作等身’这个词,我也朝这个方向追求。”

郁钧剑不仅对自己严格要求,对待学生他也严谨负责,常反复跟学生们说,作为艺术家既要追求艺术精神,也要具备人文素质,还要有慈悲情怀。“艺术家要有一种诗化的状态,任何时候都要有一种诗歌的状态,这就是艺术精神。同时对待别人要有慈悲情怀,这是艺术上的知觉。没有这样的情怀是搞不好艺术的。”

摄影/余世奇

文/北京青年报记者 田婉婷

编辑/贺梦禹