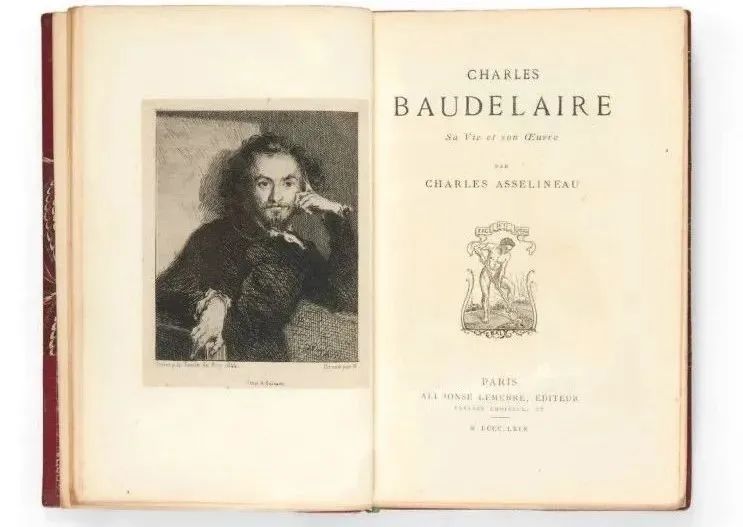

今年是法国十九世纪现代派诗人,象征派诗歌先驱夏尔·波德莱尔诞辰200周年。商务印书馆于近期推出《波德莱尔传》精装典藏版。这是目前汉语世界更翔实可靠的波德莱尔传记,也是文学传记中的精品。

本书作者克洛德·皮舒瓦与让·齐格勒运用历史学方法,致力于从声音中还原波德莱尔传奇生活的真相。书中引用大量来自波德莱尔生前亲友的翔实一手资料,记录波德莱尔及其亲友、同行的往来书信,从波德莱尔的父辈开始,深入发掘一切与诗人相关的史实,抽丝剥茧,旁征博引,围绕波德莱尔的家庭情况、成长经历、反叛精神、落魄生活和创作才情进行了深入细致的叙述与分析。不仅为读者展现了一个有血有肉的诗人形象,书中所引用的书信、自传材料等资料,也能帮助我们更好地理解波德莱尔的作品,走进这位现代派大师的精神世界。

不止于此,本书更带领我们见证了他所处的时代的风貌:中学时期在里昂遭遇的社会事件、《恶之花》的禁封始末、诗人在世时作品曲折的出版过程和拮据的财务状况,以及他与维克多·雨果、圣伯夫、德拉克洛瓦等著名文学家、艺术家的交往……

通过波德莱尔这样一位颇具争议也影响力极大的文学家的成长和职业经历,本书梳理了现代主义和象征主义文学艺术的发展脉络,再现了西方百年文学艺术史、出版史、社会史的动荡,展现了19世纪浪漫主义夕阳余晖中的欧洲文人形象和社会图景。

北京大学法语系主任、傅雷翻译出版奖组委会主席董强教授,在翻译这本厚达700多页的《波德莱尔传》的过程中,曾发生至今让他心有余悸的事情:有一天,在高强度连续伏案翻译之后,一阵强烈的眩晕攫取了他,他从座椅上滑落,失去了知觉。“那是我生平一次离死亡最近的体验,我曾向亲友讲述:‘那种眩晕,就像是被卷进了一个深不可测的旋涡之中。我仿佛能看到自己在往旋涡的核心处下坠。而一旦触及了那核心处,就是死亡。’所幸的是,在抵达那核心处之前,一种不知什么力量,把我拉住了。等醒来时,甚至不知已过了多长时间。”

由于他是独自一人在巴黎的一个寓所里翻译,甚至无人见证这一幕,更没有人叫急救,或者送我去医院。“这次经历给了我一种体悟:文学是一种献身,也是一种自救。在接下来的翻译当中,仿佛有一种加强了的敏感,让我对波德莱尔的艰辛,有了更好的理解。”他在为本书撰写的译序中谈到了自己的理解,他感叹:“如果需要一个可随身携带的存身之处,就像中世纪的可携式圣体匣,那么这部《波德莱尔传》就是他灵魂最好的安息处之一。”

作品选读

01

安德烈·纪德在有人问及“谁是法国最伟大的诗人”时,有一个著名的、无奈的、带有叹息的回答:“唉,是维克多·雨果!”这一声叹息令人回味无穷。《波德莱尔传》的作者皮舒瓦喜欢从书架上取下最早版本的《恶之花》,自豪地告诉来访者:看看雨果的《全集》,加起来有两米长,再看看波德莱尔的《恶之花》,不到一厘米厚。但对于现代文学来说,两米长的雨果《全集》,不及一厘米厚的《恶之花》。

因为雨果属于一个过去了的时代。

今天,在西方文学与艺术潮流中,连波德莱尔开创的时代,也已经属于过去。现代文学已经进入它的“黄昏”。从法国诗歌的流程来说,自从进入了当代诗歌的范畴之后,波德莱尔的影响就渐渐减弱,正如有了当代艺术之后,现代艺术的大师们就不再具有同样的地位。如果我们把20世纪70年代开始出现的各种当代诗歌潮流视为一个分水岭,那么,由波德莱尔开创的“现代”或更确切说“现代主义”的时代,恰恰持续了100年。在这百年之中,波德莱尔影响了一批又一批的文学家。从狭义的诗歌领域来看,正如瓦雷里所说,首先有“兰波与魏尔伦在情感与感觉方面延续了波德莱尔”,接下来的象征主义诗歌直接从波德莱尔作品中汲取灵感。而在20世纪上半叶成为法国最大诗歌潮流的超现实主义则视波德莱尔为“第一个超现实主义者”(布勒东语)。布勒东在其论著《魔法的艺术》中,对波德莱尔进行了重要论述。现代大诗人、画家亨利·米肖可被视为20世纪的波德莱尔,他通过服用致幻剂,探索人类思维与想象的奥秘,可以说是对波德莱尔的《人造天堂》体验的延续。法国现代诗歌的最后一座高峰,伊夫·博纳富瓦,始终流露出对波德莱尔的敬畏。直到20世纪70年代,像雅克·莱达这样的诗人依然继承了波德莱尔的衣钵,创立了一种具有高度音乐性和散文性的诗体,并与波德莱尔一样,将巴黎这座大都市作为吟咏的主要题材。而从整个文学界来看,波德莱尔的影响更是渗透到了方方面面。从普鲁斯特到纪德,再到萨特,甚至包括新小说派的代表人物之一米歇尔·布托尔,无不以波德莱尔为参照。而作为艺术评论家的波德莱尔,更是为整个现代艺术的发展指明了方向。作为现代派的鼻祖,波德莱尔还受到了整个西方世界的继承。艾略特将他视为“现代所有国家的诗人的楷模”。所以,我们可以毫不夸张地说,波德莱尔是了解西方百年现代文学、艺术历程最好的钥匙之一。

伟大的文学家都有自己的预言,因为他们是为后人而非同时代人创作的。纪德在创作《伪币制造者》一书时,自豪地声称它是为50年之后的读者创作的。50年早已过去,并没有人觉得它有什么特别的“现时性”。波德莱尔有着同样的意识。在1847年12月4日致其母亲的信中,他留下了一个意味深长的说法:“后世跟我是有关的。”他并不认为自己的诗歌如何“超前”,却以自己的敏锐,呼唤着“现代的”艺术家。他希望艺术家们能够从现代生活中抓住史诗般的一面,让人看出现代人在灰色的生活中,在他们的“领带与上了油的靴子之下”,是“多么伟大而且有诗性”。这一点,20世纪的超现实主义绘画大师马格里特在很大程度上做到了,但与其说他表现出了伟大性,不如说是仅仅传达了一种诗性。面对大城市,面对人们向大自然中“万物有灵”论的回归,以及向乡村的逃避,波德莱尔独特地提出了对现代大都市的美的传递的要求。这样的要求确实是超时代的,而且至今有现实意义:萨特在创作《恶心》的时候,未尝没有在响应波德莱尔的这一召唤。然而纵观20世纪的法国文坛,真正做到了这一苛求的,也许只有塞林纳的《黑夜尽头的旅行》、昆德拉的《生命中不能承受之轻》等极少数的作品而已。

波德莱尔位于巴黎墓地的雕像

02

传记往往把自己放到客观性的保护伞之下。作者皮舒瓦收集到的材料是丰富、翔实、可信的,他的工作方法是极其严谨和科学的,但他坦然在序言中承认了这一“客观性”是不可能的。事实也是这样,尤其当我们想到这样一项工作需要二三十年的长期坚持,如果没有激情与主观性在支撑,那即使可能,也会是一件多么无聊的事情!同为法国现代诗先驱之一的兰波在一首著名的诗中写过这样的诗句:“科学加耐心/真是苦刑!”在“苦刑”般的收集资料、去芜存菁的过程中,激情与偏向是在法语中被形象地称为“图书馆中的老鼠”的研究者的清新空气。正是由于这一主观性的存在,这部传记的阅读在很大程度上成为一种乐趣。时常出现的揣测与反问,以及在笔端不时流露出来的幽默感,为这部由文献、信件组成的传记添加了一个个休止符。

传记作者本人的经验与对人生的领悟,总是会对传记本身的内容与取向产生或多或少的影响。在《波德莱尔传》中,我们可以看到对波德莱尔的经济状况的详细记录与描述,甚至有一个专门的章节,计算诗人的收入与所欠的债务。一个清高的诗歌爱好者可能会觉得这是一件非常低俗、无聊的事情,而一位站在马克思主义批评立场上的读者,又可能认为那是一种体现经济基础决定上层建筑思想的绝妙实践。然而,假如我们知道作者皮舒瓦本人最早接受的是什么样的教育,可能会明白他的这一选择:这位撰写了法国许多伟大诗人的传记的历史学家是法国著名的法国高等商校(HEC)的毕业生!如今,想入这所在全欧洲排名前几位的商校的人多如牛毛,他可能是唯一一名转向文学研究的该校毕业生。刚毕业的时候,他曾经当过会计师!于是,对诗人的经济状况进行描绘和计算,对于他来说,就像是一种无意识的重操旧业。最主要的是,在佩服他能够通过收集到的材料,准确地估算出与波德莱尔本人的算法同样的结果时,我们同时不得不承认,这样的一种计算从客观上讲是必要的,尤其是波德莱尔在去世两年前远走比利时的原因,通过这一计算而让人显得十分可信。也就是说,一种貌似主观的、与研究者本人的素质与能力紧紧相关的做法,为照亮传主生命中的某个时期或者某种选择起到了很好的作用。这也许是文学研究中主、客观相辅相成的佳例。

在这样一种前提下,诗人的传记,更像是一种独立的文体,而非依附在一位伟大诗人作品之上的衍生物。让人感到珍贵的,既是这样一位具有独特人格的大诗人的诞生、培养与成熟,又是——甚至有时更是——在大量丰富的资料中透露出来的整整一个时代的画卷。皮舒瓦首先是个历史学家。他是法国历史学会的常务理事。在撰写波德莱尔传记的同时,他也撰写奈瓦尔、乔治·桑,甚至20世纪的柯莱特的传记。他是波德莱尔专家,同时又不仅仅是。

03

恩师米兰·昆德拉是位坚决反对传记的人。他甚至立下(文学)遗嘱,不许任何人改编自己的作品。他拒绝任何人撰写他的传记。因为他坚信一切都已经存在于作品中,而作品仅仅指作家正式出版的文学作品,其他一切信件、手稿等等,都不能被视为作品。这样的苛求,在一个批评家们只知从鸡毛蒜皮的小细节中寻求文学创作的所谓“秘密”的时代,肯定有其合理性,然而,一部好的传记,其价值也许不仅仅是为某人(传主)造像,更多的是为某个时代造像。在成堆的资料与档案中浮现出来的,也许不仅仅是一个波德莱尔——因为,说到底,波德莱尔的形象真的因为有了这700多页而栩栩如生吗?——而是一个社会、一个家庭、一种体制,乃至多种体制、一个时代的趣味,涉及这一时代的方方面面。读《波德莱尔传》,我们见到的是一座座活生生的城市:巴黎、里昂、翁弗勒尔、布鲁塞尔,甚至留尼旺岛(当时称为波旁岛);一张张生动的面孔(他青年时代的那些朋友,“诺曼底派”,那些文人、艺术家的波希米亚式生活);有谁可以在读到法国帝制时代的杂志出版状况时无动于衷,不莞尔一笑?有谁可以在读到波德莱尔的窘迫生活时,不从中看出法国当时的金融流通体制的一面?我国的读者曾经如此钟情法国19世纪的文学,不是没有道理的:我们的思维、体制与道德风俗,在许多程度上与法国的这一时代还有许多共性。

从这一角度来看,这部《波德莱尔传》为我们带来的最大收益是书中大量的波德莱尔本人的书信。波德莱尔是位写信高手。他致瓦格纳的信,被誉为法国历史上最美的通信之一。本书披露最多的,是波德莱尔写给他母亲的信。不知出于什么原因,她母亲奥匹克夫人写给他的信或回信已经找不到了,但波德莱尔本人的信却保留得非常好。皮舒瓦的传记方法几乎是英美式的,他坚持从文件、资料与书信中看出一个人的轨迹。而且,他坚信从书信中可以看到一些纯理论家们无法看到的东西,从而更好地解释一些诗。但即使从独立的角度来看,这些信件也具有独特的价值,尤其是从幼小的波德莱尔向父母(生母、继父)与兄弟写的文风与内容都很稚嫩的信件,到成年后写给母亲的那些充满了对母亲的柔情与对社会的仇恨的信,让我们看到波德莱尔独特的文风。那些充满悖论、具有高度修辞力量的句子,是他诗艺的“击剑术”的锻炼场所。而从中流露出来的性情,则在高傲的性格之后,让人看出诗人作为普通人的一面。也许正是这些信件,可以让我们更好地领悟普鲁斯特对波德莱尔的评价:“这位被认为不合人情、带有无聊的贵族气的诗人,实际上是一位最温柔、最亲切、最有人情味、最具平民性的诗人。”

04

皮舒瓦在巴黎专门有一套寓所用于写作,其中有一间全部是有关波德莱尔的书,或者是波德莱尔本人著作的各种版本。这些著作中有一大部分都是雅克·克雷派遗赠给他的,而他本人有一天会将它们全部遗赠给巴黎市政府。这位雅克·克雷派何许人也?读者很快就会知道,是他父亲欧仁·克雷派第一个撰写了完整意义上的波德莱尔的传记。一个一生几乎完全穷途潦倒的诗人,在后世有这样的看墓人,也许真的可以安眠,因为在翁弗勒尔,连他母亲的房子也已不复存在。

有一天,在巴黎翻译得疲惫不堪之后,我突然起了兴致,驱车前往翁弗勒尔,寻找波德莱尔曾经居住过的地方。况且,翁弗勒尔本身就是个美丽的小城,可以散心、观光。在当地的旅游服务中心——全法国的各个城市都有这样的旅游服务中心,十分方便——我询问“波德莱尔的故居在哪里?”一位年轻人抬起头来,问我:“波德莱尔?这个名字怎样拼写?”

一时间,我以为自己听错了。结果发现,这位暑期实习的学生真的不知道波德莱尔何许人也。我不由得自嘲地想起某个朋友说过的一句话:我们应当谅解今天的年轻人!最后,是一位中年妇女告诉了我波德莱尔母亲原来房子的地址,并预先提醒我,那里已经什么都没有了。

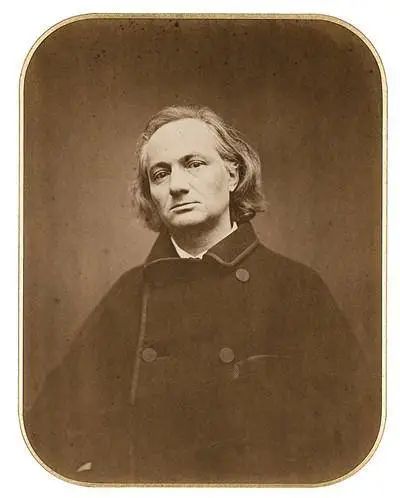

波德莱尔

什么也没有了。站在讷堡街上,望着大海,我通过刚刚译完的《波德莱尔传》中有关那所被波德莱尔称为“玩具房子”的描写,想象诗人那时的生活。

波德莱尔一生居无定所,从成年之后,一直租房子住。在圣路易岛上的洛赞府邸,据称,是波德莱尔一生中住过的最好的地方。然而,根据描写,我们的诗人在这座堂皇庄严的府邸中,只占据了“不高贵的”楼层,而且仅有三间。去他的房间,用的不是主要的楼梯,而是佣人们用的楼梯。之后,渐渐债台高筑的诗人为了躲避债主,不得不在酒吧或朋友们那里度日,大部分时间在简陋的旅舍中度过。根据克雷派的调查,在1842—1858年之间,波德莱尔有14个住址!从本书甚至可以看到,由于付不出酒店钱,他被从酒店里连人带行李赶出,甚至把朋友留在那里做人质,自己则躲到一家妓院中,写出他最著名的诗篇之一!正是这一生存处境,使得波德莱尔对大街上的“人群”有特殊的敏感,并让瓦尔特·本雅明在他的《发达资本主义时代的抒情诗人》一书中,写出了有关漫游者(波德莱尔本人称之为“人群中的人”)的精彩文字。也正是这一状况,使他对现代都市独特的美与恐怖有了高度的认识。

什么也没有了。一生居无定所的波德莱尔曾经幻想能够保留住那所“玩具房子”。在致好友、出版商普莱-马拉西的一封信中,他还提到“将来坚决不会卖掉母亲的房子”。然而,白发人送黑发人。波德莱尔去世后仅4年,白发人也故去了。之后不到两个月,由翁弗勒尔的公证人勒费弗尔主持,房子出售给了一位名叫巴翁的先生。后来,那位巴翁先生又将房子转卖。

大海依旧。我突然觉得自己那么庸俗:诗人是存在于他作品中的,为何偏要来寻他的故居?李白的故居在何方?如果非要为诗人寻找一个物质的存身之处,也许就是本书作者皮舒瓦的书房,因为那位巴翁先生在将房子转卖时,有一部分家具被带到了雷恩市。就在那里,皮舒瓦买下了这些家具,其中包括一张波德莱尔曾经工作过的写字台。正是在这张写字台前,皮舒瓦向我这位从中国远道而来的“同行”娓娓讲述本书中的一些细节。

或者,如果需要一个可随身携带的存身之处,就像中世纪的可携式圣体匣,那么这部《波德莱尔传》就是他灵魂最好的安息处之一。

(选自《波德莱尔传》 [法] 克洛德·皮舒瓦 让·齐格勒/著,董强/译,商务印书馆 2021年11月版)

来源:文学报

编辑/韩世容