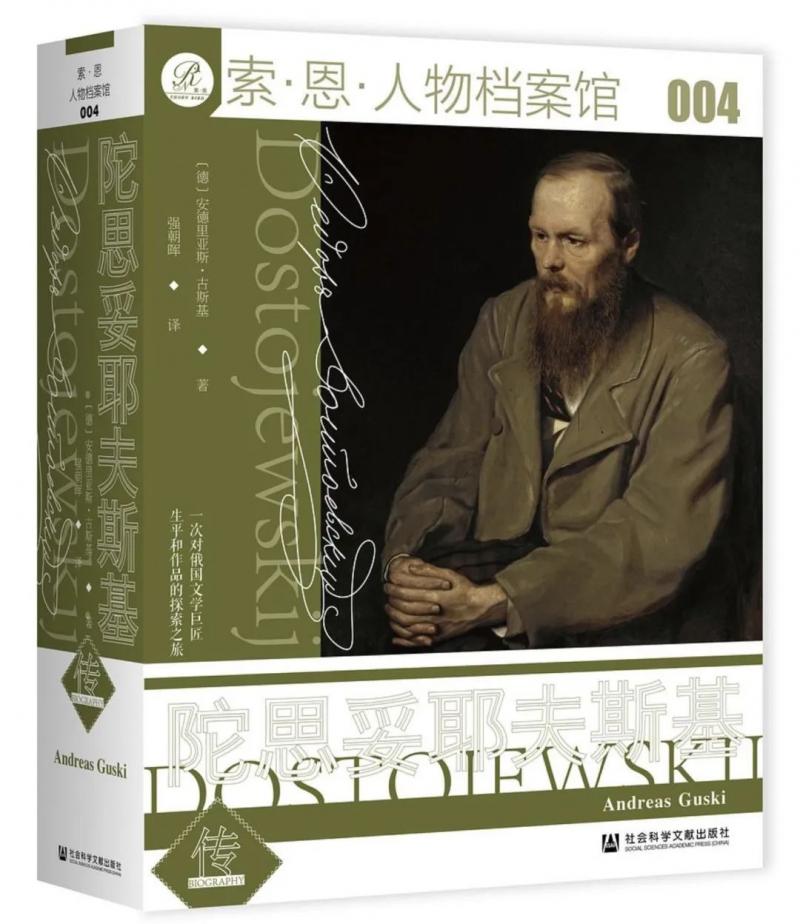

今天是陀思妥耶夫斯基诞辰200周年诞辰日。近期,社科文献出版社出版了由瑞士巴塞尔大学斯拉夫语言文学系教授、德国陀思妥耶夫斯基研究权威专家安德里亚斯·古斯基撰著的《陀思妥耶夫斯基传》。

这部传记作品是25年以来德语文学界的第一部陀氏传记。在书中,古斯基生动地描述了作家在波澜壮阔的时代背景下坎坷的一生:27岁被捕,在临刑前最后一刻被赦,侥幸拣回了性命;在流放西伯利亚10年后浴血重生,重新返回文坛;为躲避债主的纠缠逃往国外,因生活窘迫而染上赌瘾。

古斯基在书中回顾了陀氏在波澜壮阔的时代背景下坎坷的一生,小说中那些充满张力的画面以及对人性的不断拷问,也在这部新传中得以清晰地呈现,并揭示了陀氏作为一位“危机”作家的本质。当年,陀思妥耶夫斯基以文学形式描写19世纪俄国和欧洲经历的种种危机。

在日前于建投书局·北京国贸店举行的新书分享会上,首都师范大学教授、翻译家刘文飞表示,今天阅读陀思妥耶夫斯基的传记及其作品依然有着非常重要的意义。“俄国是我们领土最大的邻国,想要了解俄国,了解俄国的文化、文学,了解俄国人的思维方式,了解他们的民族性,阅读陀思妥耶夫斯基可能是一个捷径,甚至比读一部完整的俄国文化史还来得更贴切一些。”

刘文飞认为,陀思妥耶夫斯基可能是他那个时代的作家中以文学的方式介入人的内心最深的人,所以读一读他的作品,不管是沉重还是痛苦,会让我们更了解人的复杂性。“文学从19世纪延续到现在,其写作、传播、阅读已发生了天翻地覆的变化。在古典和现代之间,陀思妥耶夫斯基是一个转折和延续。因为小说写作的现代性开端首先出现在他那里。如果读者一时难以接受现代派文学或者后现代文学,可以回过头来,回到古典主义、现实主义,回到陀思妥耶夫斯基这个源头上来。一句话,文学的审美要想获得某种进展,可以从陀思妥耶夫斯基读起。”

毫无疑问,陀思妥耶夫斯基的作品今天依然会触痛(后)现代世界那些尚未愈合的伤口:科学与信仰、肉体与心灵、个体与社会、社会与共同体、民族与跨民族身份认同等,而这些,不过只是众多矛盾关系当中的几个例子而已。对今天人类所处的危机环境而言,陀思妥耶夫斯基仍然恰逢其时。

[德]安德里亚斯·古斯基 /著;强朝晖 / 译;索·恩|社会科学文献出版社

1877年12月,陀思妥耶夫斯基向读者发出预告,在接下来的一年,他将停止《作家日记》的写作,并将精力全部投身于“一项文学创作活动”。“在出版《作家日记》的两年中,这项计划不知不觉却又义无反顾地在我心底里酝酿完成。”这便是《卡拉马佐夫兄弟》的主要缘起。

整部小说的情节是围绕一桩弑父案展开的。在《罪与罚》中,读者从一开篇便清楚地知道,谁是杀人案的凶手。《卡拉马佐夫兄弟》则不同,故事的核心从追查凶手转到了形而上意义上的“恶的起源”问题。在小说中,父亲费奥多尔·卡拉马佐夫的名字有着很深的寓意。“费奥多尔”(Fjodor)与希腊语名字“西奥多”(Theodor)同义,意思是“上帝的礼物”。“卡拉马佐夫”是由两部分组成,其中“卡拉”(kara)是俄语专有名词中经常出现的突厥语词根,意思是“黑色”;“马佐夫”则源自俄语中的动词“másat”,意思是“弄脏,玷污”。陀思妥耶夫斯基之所以给老卡拉马佐夫起了这样一个名字,是因为这个号称“上帝所赐”的家伙一生都在穷尽心思抹黑上帝和身边所有的人,就像是一位恶人版的迈达斯国王。

小说中的故事发生在短短几天之内,具体时间是在1866年,也就是亚历山大二世实行改革的初期。地点是外省小城斯科托普里戈尼斯克,俄语意为“畜栏”或“畜棚”,它的含义在后面通过伊万的诗剧《宗教大法官》得到了解释。这部寓言式的作品是伊万受《圣经新约》中撒旦在荒野里引诱耶稣的故事启发创作的,它对理解整部小说的主题具有关键性意义。陀思妥耶夫斯基在一封信中说过,撒旦诱惑的背后是把人类看作被饲养的“畜”,因为人不仅是“靠面包”生活,而且需要精神食粮。

这句话为我们揭示了这部小说的核心主题,即信仰与非信仰之间的交锋,以及由此涉及的对恶的起源的追问。两者之间的对立,从一开始便通过两种不同空间的对照得到了呈现:一边是金钱(老卡拉马佐夫)、科学(伊万)、世俗法律(检察官与辩护人)、军队或贵族的尊严(米嘉)以及肉体之爱(老卡拉马佐夫和米嘉)所构成的凡俗世界,另一边是以修道院和静修室为代表的神性空间。

卡拉马佐夫兄弟在分开多年后首次重逢,促成这次重逢的缘由是老卡拉马佐夫和大儿子德米特里之间的一场纠纷。后者想要夺回对属于自己的遗产的控制权,而前者却千方百计对此加以阻挠。佐西马长老决定充当中间人,为父子俩调解纠纷。事实上,老卡拉马佐夫对调解根本不感兴趣,作为坚定的无神论者,他只想利用这个机会,通过嘲讽和过分夸张的假虔诚让修道院这块圣地当众受到亵渎。一群人在长老的隐修庵里就伊万关于教会与国家关系一文展开的辩论,让这一愿望在抽象的精神层面得到了实现。

众人的谈话被德米特里的到来突然打断。后者刚一进门,便立刻和父亲陷入了激烈的争吵,场面因此变得越发难堪。随后,当父亲向儿子提出决斗的荒唐要求后,儿子恼羞成怒地回应道:“这样的人活着有什么用!”佐西马长老及时出面,阻止了事态的恶化。他在德米特里面前跪下来,全身俯地,叩了一个头。这一举动是因为他预感到,米嘉很快将大祸临头。

与围绕米嘉展开的刑事与诉讼情节并行的,是伊万和阿廖沙两兄弟彼此重叠交织的故事和冲突。两兄弟之间的世界观交锋,在第三卷第八章(《喝白兰地的时候》)达到了高潮。当老卡拉马佐夫问他们,到底有没有上帝和灵魂不朽这回事时,伊万不假思索地给出了否定的答案,而阿廖沙则同样斩钉截铁地做出了肯定的回答。接下来,在第五卷(《正与反》)中的《反叛》一章——加缪后来受这一章启发写下了随笔《反叛者》(Der Mensch in cler Revolte,1951年)——伊万对自己的观点做出了修正。他声称自己不是不接受上帝,而是不接受上帝所创造的世界,因为这个世界给人类带来了无法承受的苦难。为了让论据尽可能简短,他把话题集中于孩子们所受的苦难。这个主题在以往的陀氏作品中,大多是以感伤主义风格呈现的,而这一次,作者则将它提升到了神义论的形而上层面。同时,陀思妥耶夫斯基还用类似的手法,以伊万作例子,将双重人格从心理学问题转化为形而上的问题,把伊万的内心变成了信仰与理性、上帝与魔鬼交锋的战场。

《卡拉马佐夫兄弟》书中插图

从正反方的表现来看,宗教大法官和基督在监狱中的深夜长谈,与伊万和阿廖沙兄弟的对话迥然相异。宗教大法官滔滔不绝的独白就像是一场控诉,但二人当中的强势一方却并不是控诉者,而是辩护者。基督沉默无言的吻,远比身为宗教领袖的对手的诡辩更有力量。后者陈述的理由因为自相矛盾而不攻自破,其所谓的三种信仰武器,恰恰指向了与其观点相反的目标:“奇迹”和“神秘”是蒙蔽眼目、迷惑心智的手段,而所谓“权威”,也不是佐西马长老那样的精神指引,而是大众对少数被选择的精英的盲目服从。所有这三种力量,都与基督教启示论背道而驰。此外,宗教大法官口中的珍惜弱者,同样是一句谎言。其背后初衷并非对芸芸众生的同情,而是以自然“生物人”(homo animalis)为基准的道德与社会规制,这种“生物人”既没有通过思想也没有通过信仰,从其原始欲望中获得拯救。

透过宗教大法官欺世盗名本质的败露,我们可以看出,这个形象并非其创作者另一个自我的真实呈现,而是伊万从意识形态出发、凭空虚构的一个角色,其目的是论证他的观点:独裁者通过单纯地满足大众的物质需求来实现剥夺权利、统一思想的目标,是形而上反叛所导致的必然结果。但事实上,独裁体制——无论是宗教大法官还是20世纪和21世纪步其后尘的世俗独裁者们实行的制度——绝非人类对存在意义的终极怀疑所必将导致的不可避免的结果。陀思妥耶夫斯基之所以在这里将话题引向政治,是为了贬低伊万的形象。他以这种方式,从这位离经叛道者的身上去除了浪漫主义反叛精神的魅力,因为伊万的反叛是用人间篡位者的独揽大权代替被剥夺了权力的造物主。

伊万的最大对手是阿廖沙。在《作者的话》中,叙述者将阿廖沙称作作品的真正主人公,在后面讲述当前(即1880年代)事件的第二部分里,他的活动是故事的重点。笃信上帝和永生、立誓要在修道院度过一生的阿廖沙,其实并不像他给人的印象那样虔诚。在他的内心深处,同样涌动着时刻有可能迸发的激情,这是卡拉马佐夫父子共有的性格特征,无论其表现形式是爱还是恨。面对小女孩丽莎的诱人魅力,他主动张开怀抱;在听到伊万讲述的一个男孩被地主家猎犬撕碎的故事后,他认为该把凶手拉去枪毙,而全然不顾《山上宝训》中不可杀人的诫命。身为虔诚的上帝奴仆,他的身上也潜藏着强烈的反叛意识。当佐西马长老的尸体散发出腐烂的臭气,而不像传说中的圣人那样散发着幽香时,阿廖沙生气地责怪上帝,不应让佐西马这样一位圣徒受到如此贬低和侮辱。面对上帝“失败的创造物”,他的反应和愤怒的伊万并没有分别,只是程度略轻而已。阿廖沙心里也有恶的种子,“只是它一旦萌芽,就立刻被扼杀”。

按照作者未完成的续集计划,阿廖沙最终将像长老临终前嘱咐他的那样,“到俗界去生活”,那里有“无数灾难和不幸在等待着他”。但是,在《卡拉马佐夫兄弟》的时空界限里,阿廖沙最后以充满象征性的方式踏上了佐西马长老的道路,这便是耶稣基督的道路。在他的带领下,十二个男孩聚拢在奄奄一息的伊柳沙身边,就像耶稣的十二个门徒。在伊柳沙的坟墓前,孩子们齐声高呼,要“一辈子手拉着手”向前走。男孩头头柯里亚问他的导师阿廖沙:“卡拉马佐夫!宗教说我们死后都能复活,到时候,可以再见到所有人,还有伊柳沙,这是真的吗?”“我们一定会复活的,我们会快乐地相见,互相欢欢喜喜地诉说过去的一切。”阿廖沙半玩笑半兴奋地回答说。

对眼光挑剔的文学迷来说,小说结尾的一幕或许并不讨喜,因为那场面太过悲壮,难免有煽情之嫌。诺贝尔文学奖得主、波兰裔作家切斯瓦夫·米沃什(Czeslaw Milosz)便说过,阿廖沙身边那群男孩让他联想到童子军,在他看来,《卡拉马佐夫兄弟》从头到尾都显得太过“矫情”。但是对陀思妥耶夫斯基来说,再没有哪种结尾比这一个更完美。正如人们所知,小说中发生在修道院的几段插曲,是陀思妥耶夫斯基对他在幼子夭折后去奥普塔修道院参拜经历的重温,而结尾一幕中的两位主角——阿廖沙和伊柳沙,则体现了作者对爱子阿廖沙的追忆和缅怀。读者只需留意一下两个名字的发音,便可发现它们之间的关系。结尾的这两个人物,再次重现了整部作品的主题,这便是对上帝和永生的诘问。

在陀思妥耶夫斯基看来,这个问题的答案是决定人类道德生存的关键。假如没有灵魂的不死,那么“任何事都是允许的”。但是比这些更重要的,还在于结尾对于作品本身的文本意义。如果没有结尾一幕对复活的确信,《卡拉马佐夫兄弟》很可能不会像现在这样被人们奉为“宣扬基督精神的元小说”。它完成了以往文学作品“从未解决的任务”:把宗教作为“积极的社会理想”大加称颂。至少在后苏联时代重拾基督教信仰的俄罗斯,陀思妥耶夫斯基的研究者们大多持这样的观点。在战后时期的欧洲,受基督教影响的陀氏专家对这一问题的看法也与此相仿。

通过小说形式来宣扬基督教精神,无疑是陀思妥耶夫斯基创作毕生最后一部作品的初衷。但是作为读者,要想真正领会这一点,必须要有相应的“受体”,即对基督教教义的基本认知。假如读者是一位基督徒,他会把作者在佐西马长老生平中引用的《约翰福音》的话,看作理解整部作品的钥匙:“我实实在在地告诉你们:一粒麦子不落在地里死了,仍旧是一粒;若是死了,就结出许多籽粒来。”(《约翰福音》12:24)在这里,麦种的譬喻作为至高信条,甚至超越了作者的权威,是不容许任何怀疑的。它是神的启示,正如耶稣所言:“复活在我,生命也在我。”(《约翰福音》11:25)但是,在陀思妥耶夫斯基生活的时代里,《圣经》的权威却并非理所当然的,这一点透过陀氏作品本身也得到了反映。他总是将基督教信仰的瓦解作为创作的核心主题,而信仰瓦解的根源是物质利益至上的社会风气。

陀思妥耶夫斯基《卡拉马佐夫兄弟》手稿,1880 年

与拉斯柯尔尼科夫的故事一样,《卡拉马佐夫兄弟》故事的核心也不是追缉凶手,而是以利益为焦点,对罪责与良知问题展开探讨。陀思妥耶夫斯基用卡拉马佐夫兄弟作为例子,提出了“关于罪恶的阶段论”。在这套理论中,阿廖沙是成功战胜恶念的代表,伊万对罪恶的态度是默许,德米特里是公开赞扬,而斯乜尔加科夫则是罪恶的实施者。米嘉虽没有参与犯罪,但是在父亲被杀后,他对各种不利于自己的证据却采取漫不经心的态度,以致成为弑父嫌疑人,并最终被陪审法庭判处苦役,被送往西伯利亚。

在叙述案件细节的过程中,陀思妥耶夫斯基将重点放在形式正义与良知的矛盾之上,用康德的话说,即外在法庭与“人的内心法庭”之间的矛盾。“内心法庭”是一个人“对自己提出控诉或辩解”的地方。米嘉认识到自己在弑父行为上是有罪的,因为他公开表达过杀死父亲的愿望(“这样的人活着有什么用!”)。他拒绝了伊万让他逃到美国去的建议(“美国有什么!在美国也仍旧不过是无谓空忙!”),而是心甘情愿接受惩罚,像拉斯柯尔尼科夫和当年的陀思妥耶夫斯基一样,踏上了通过对死刑和苦役的反省式经验实现自我净化的道路。

在对“外在法庭”的描写中,陀思妥耶夫斯基将他擅长的讽刺手法用到了极致。在他的笔下,这场对米嘉·卡拉马佐夫的审判变成了一场巨大的闹剧。为了赢得陪审员们的好感,同时也是为了吸引公众和媒体的注意力,各方在法庭辩论中各显其能,花样百出,把以追究真相为目的的刑事审判活生生变成了一出脱口秀表演。在陀思妥耶夫斯基看来,这场追究真相的行动之所以变了味,原因在于新型司法制度的“西方”诡辩式性质,这种制度与俄国大众意识里深藏的“prawda”观念是完全相悖的。在俄语中,“prawda”是一个多音字,它既有“真理”也有“正义”和“公道”的含义。除此之外,这场“错误的审判”——它是全书第十二卷即最后一卷的标题——同时还暴露出以伊万为代表的欧几里得理性的局限性。在结尾一章中,阿廖沙及其“门徒”的天真纯洁但不可撼动的坚定信仰,与此形成了鲜明对比。

来源:文学报

编辑/韩世容