|

中国传统水墨的做法大致有两种:一种写意,一种写实。写实到极致,即为工笔,有人称作“巧密而精细者”。如果我们拿历史写作与传统水墨作一类比,可知历史写作也有两种不同的写法——简而言之,一种求义理,一种求事相。以《春秋》为例,就有“公羊”和“左氏”的分别:前者“藉以寄其微言大义”,如梁启超所认为,这种历史写作“只能作经读,不能作史读”;后者则如刘知几所说:“言事相兼,烦省合理。”而读者所以“寻绎不倦,览讽忘疲”,恰恰由于《左传》的叙事“每事皆详”,能把一件事的前因后果、上下左右,都叙述得清清楚楚,近乎实录,从而达到“善恶必彰,真伪尽露”的效果。《公羊》《谷梁》不及《左传》之处,就在这里。因而刘知几说:“向使孔《经》独用,《左传》不作,则当代行事,安得而详者哉?”

当代学者中,有一类也喜欢“微言大义”,他们把历史学称为“炼金术”,历史研究就是从大量的历史素材中提炼出“金”来。这里所谓“金”,又称为通则,即通行的准则,有时也称作原则、原理、逻辑或规律。他们表示,终极目的不只是查清事实,更重要的是弄清道理。这才是历史学应有的价值。另有一类应属“材料控”——傅斯年说过“史学即史料学”的话,强调材料对于史学研究的重要作用,力倡“上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西”,搜集史料一定要有“竭泽而渔”、将史料一网打尽的本事,而且要尽可能地引用原始或接近原始的史料,似乎只有这样,才能做到心安理得,对得起历史,对得起读者,也对得起自己。刘江华应该属于后者,他对清朝最后120天的精心描绘,纤悉无遗,毫发毕现,就是一幅清末风云激荡的历史画卷。

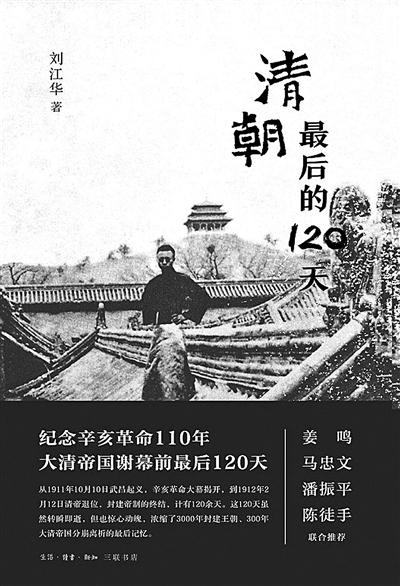

清末历史书写是近年来史学领域的热门,专业的、非专业的,官方的、民间的,都想有所贡献。不过,其中总是求“微言大义”的多而求“事实真相”的少,特别是像《清朝最后的120天》这样为求“事实真相”而走到极致的就更少。所谓“清朝最后的120天”,是指自1911年10月10日(清宣统三年八月十九日)武昌首义起,到1912年2月12日(清宣统三年十二月二十五日)清廷颁布退位诏书、清帝正式退位止,总共为126天,取其整数,故曰120天。写史、读史的人都知道,这期间发生的事很多,涉及的人也很多,有很多疑案、谜案、假案、错案,真让人看得眼花缭乱、目不暇接。而留存下来的档案、文献、笔记、文牍、书札、日记,以及当事人和亲属、朋友的回忆录,也多得数不胜数,没有人敢说他已穷尽了这段历史的史料,因而,这段历史叙事也就留下了很多空白和有争议的问题,需要不断有人弥补和解决。

刘江华所著《清朝最后的120天》在梳理这段历史的史实方面,无疑是很下了一番功夫的。他从起义爆发之初清廷的反应写起,写到京师的动荡,满人、汉人的恐慌,权贵、官吏的出逃;写到清廷最初的排兵布阵,军队的编制、调遣;写到袁世凯的出山,八项条件的真伪,以及南下迎敌与北上弄权;写到南北议和,西方列强的调停,唐绍仪、伍廷芳在其中的作用,唐被罢免后,袁与伍的电报谈判;写到清廷的财政困难和解困无方,发行公债及向洋人借款无果,动用内帑银;写到南北如何磋商清室优待条件,清室的接受过程,特别是围绕退位诏书发生的各种疑问等等。书中的内容偏重于清廷和北洋方面,南方革命党与独立各省的情况则较为粗略,这也符合该书讲述中国最后一个王朝退出历史舞台之前有关活动的定位。

清帝退位诏书

作者既以复原历史现场真相为宗旨,叙事就走精细繁复一路,“寻坠绪之茫茫,独旁搜而远绍”,无论时间、地点、人物,还是涉及的各种数据,都尽可能地具体真实,做到事事有出处,绝不含糊其辞。对于一些存有争议的问题,则详细比较、辨析各种史料,整合相关研究成果,追溯其来源,在此基础上给出自己的判断。一时不能得出结论,他则把各种材料摆在那里,交给读者思考,或有待新的材料出现。

读此书我还注意到一点,即作者掌握的史料非常广泛而丰富,但这些史料并非通常所说的“稀见史料”,而是常见史料。大致有这么几类:一类是当事人的全集、文集、年谱、传记、日记、书札、笔记、回忆录;一类是清廷的各种档案、文献汇编,如《清末筹备立宪档案史料》《军机处上谕档》《军机处录副档》《光绪宣统两朝上谕档》等;再一类是后人编纂的资料丛刊或丛书,如中国史学会主编的《辛亥革命》,中国第二历史档案馆编的《中华民国史档案资料汇编》,中国第一历史档案馆编的《清宫辛亥革命档案汇编》等;还有一类是国内、海外几代学人的研究成果。总之,都是公开出版物,并不难找,只是需要毅力和耐心,坐得住,读得进。著名史学家严耕望先生说过,“新史料固然要尽量利用,但基本功夫仍然要放在研究旧的普通史料上”,真正高明的史家,应该“看人人所能看得到的书,说人人所未说过的话”。

刘江华所作《清朝最后的120天》成功地实践了严氏治史之方法。读罢此书,我亦体验到一种细读史料的获得感和充实感,最突出的一点是对清朝最后120天的重要性有了新的认识。以前读梁启超的文章,只是从理论上理解了中国与君主立宪失之交臂而选择共和的必然性,而该书所提供的大量史料则让我们看到了现实中共和所以通吃的原因和理由。共和的匆匆到来,说到底,不过是袁世凯与南方革命党的一场交易。革命党不得已而许诺袁世凯为民国大总统,而袁世凯则在南方革命党与清廷之间左右逢源,他的主张共和并非觉得共和是一种历史的进步,不过看重那把总统的座椅罢了。至于说民意拥护共和、民意选择共和,也只是媒体制造的一种舆论。试问,当年的士农工商有几人了解共和是什么呢?如果说到民意,那么,对满清朝廷的失望和怨恨,才是最大的民意。革命党倒是很好地利用了这种民意。这一切都发生在清朝最后的120天中。恰恰由于民国来得太快,缺少坚实的民意基础,因而,它很快便陷入了各种危机而不能自拔,并预设了“时运不济,命途多舛”的前景。

文/解玺璋

来源/北京青年报

编辑/贺梦禹