第74届戛纳电影节于7月6日至17日在法国戛纳举办,由金棕榈奖得主阿彼察邦·韦拉斯哈古导演,蒂尔达·斯文顿主演,贾樟柯担任联合制片人的影片《记忆》入围了主竞赛单元。

去年疫情之时,贾樟柯在荷兰电影杂志《Filmkrant》上发表给全球影迷的公开信《步履不停》,阿彼察邦紧随其后在该杂志发表《“当下”的电影》一文积极回应,两位导演可谓惺惺相惜。

回过头来重新审视故乡,会获得更为广阔、宽容的视角

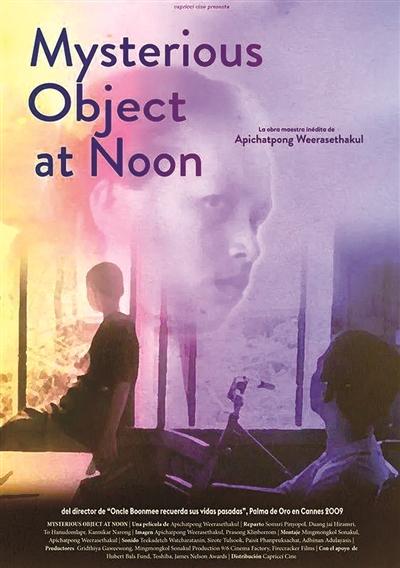

阿彼察邦·韦拉斯哈古被誉为新一代亚洲电影大师、“缓慢电影”的杰出代表,曾斩获多项国际大奖:2000年以长片处女作《正午显影》奠定了他在影坛的地位;2002年,《祝福》获得第55届戛纳国际电影节“一种关注”单元;2004年,《热带疾病》获得第57届戛纳国际电影节主竞赛单元评审团奖;2006年,《恋爱症候群》获得第63届威尼斯国际电影节金狮奖提名;2010年,《能召回前世的布米叔叔》获得第63届戛纳国际电影节金棕榈奖。

阿彼察邦在泰国东北部孔敬长大,那里是他发现“电影”的地方。阿彼察邦说:“我在孔敬度过的时光一直牢记在心,这么多年我一直常常回想我的少年时光。”

阿彼察邦父母都是医生,他的家就在医院里面,所以,对于从小在医院中长大的阿彼察邦而言,医院就是他的游乐场。他依恋医院这个空间,依恋医院里药物的气味、消毒水的气味。

阿彼察邦说,年少时的自己会翻阅家中的医学书,“那个时候我还没有发现电影,但是通过翻阅教科书上的照片,比如说细胞、微生物等照片,我觉得自己大开眼界。那让我能够脱身于小镇和医院,来到更广大的世界。”

故乡让阿彼察邦发现了电影,是他创作的灵感源泉,却也曾破坏了他的一些美梦,所以阿彼察邦说自己和故乡是一种爱恨交加的关系。“爱是因为我非常迷恋对家乡的记忆,我在那里曾经获得过非常自由自在的童年时光,它教给了我很多知识,也给了我很多做梦机会。然而也是故乡破坏了我曾经有过的一些美梦,比如这个城镇存在的各种苦难,这个城镇并不是我想象得那么美好。”

故乡同样是贾樟柯电影梦开始的地方。从第一部影片《小武》开始,贾樟柯大部分电影都是在家乡汾阳取景,围绕家乡构思的。谈及原因,贾樟柯表示,首先是他对故乡的了解和熟悉,其次就是情感方法:“中国国土面积很大,每个地域都有它的个性,不同的性格特点,同样处理一件事情或者处理一种感情,说话、思维方法,每个地域都不一样。我是山西汾阳人,我最了解的情感的处理和表达,肯定是来自汾阳人的,所以,我愿意把我电影中的人物设置成山西人,或者汾阳人。”

贾樟柯和阿彼察邦同为1970年生人,贾樟柯认为他们两人都身处一个快速变革的时代,在离开故乡、走向更大的世界之后,回过头来重新审视故乡,会获得更为广阔、宽容的视角。“小时候在封闭的小城市,你会对外面有很大的想象。但是当你成年以后,拥有很多旅行以后,你会发现其实中国很多中小城市都差不多。我的故乡既有情感中的独特性,又有在生存处境、发展状态等方面能够代表中国大多数地区的普遍性。”

疫情一方面带来宁静,一方面带来新的焦虑

阿彼察邦在拍摄《幻梦墓园》期间,就曾得到过贾樟柯的大力支持,而他的这部最新电影《记忆》,贾樟柯更是担任了联合制片人。

《记忆》是阿彼察邦第一次离开泰国本土拍摄剧情长片,影片讲述了一位花农前往哥伦比亚波哥大,与一名法国考古学家以及一位年轻的音乐家成为了朋友。每天晚上,她都会被可怕的巨响惊扰,这让她无法入睡并产生幻觉,于是她试图找到产生幻觉的根源。

对于这次和贾樟柯的合作,阿彼察邦笑说自己刚开始很紧张,怕在贾樟柯面前“丢脸”,但整个合作过程非常愉快。“贾导完全记住自己是制片人的身份,他就像所有优秀的制片人一样,绝对给导演自由,尊重导演,不干预我,所以我们拍得非常愉快。”

《记忆》是在疫情期间制作的电影,谈到疫情,贾樟柯坦承自己变化很大:“最直接的表现就是我疫情前有两个剧本,疫情期间又写了两个剧本。经过疫情之后,我处在思想的重组期,我觉得对人、对事、对这个世界的看法,变得有些模糊了,我有新的感受,但是还没有完全捕捉到。本来想拍一部电影,也停下来了,可能冬天才会再拍,我要用一段时间把自己的思想感受搞清楚。”

阿彼察邦则表示,疫情一方面让他宁静下来,另一方面又给他带来了新的焦虑。宁静下来是因为疫情期间,阿彼察邦和狗狗待在一起,和它们同吃、同住、同睡,“我们已经有了相同的节奏,跟它们同吃同住就像新的人生体验,新的人生课堂,因为我学会了像狗狗一样观察世界,我拍了很多有绿色景观的图片,我也学会狗狗的思维和生活方式,就是活在当下。狗狗总是开开心心的,他们不担心未来。另一方面,为什么说我非常紧张不安呢?因为明天我要出门,我要见人了,而我这个人很内向,两年不见人,现在又要出门,等于重新学习怎么跟人打交道。然而我知道必须迈出这一步,因为虽然我爱我的狗狗,但是我更爱电影。”

跨专业背景获益匪浅,成为做导演的助力

除了都生于1970年,阿彼察邦和贾樟柯的另一个共同点是两人最初学习的都不是导演专业:阿彼察邦因为不愿意离开故乡,就近选择了孔敬大学建筑专业;贾樟柯在学了两年多美术之后,进入北京电影学院文学系就读。

在阿彼察邦看来,建筑和电影有很多共通之处:“比如建筑和电影一样,都要对时间进行设计。还有,都要让人物在一个空间里面走动,从一个空间走到另外一个空间,你要观察他们在走动过程中会表达出或者引发出什么样的情绪。建筑是空间,建筑也是情感。”

此外,阿彼察邦认为建筑师和导演一样,需要很多帮手,没法独自完成一个项目:“比如建筑设计需要有工程师、室内装潢师、园景师,拍电影也需要剪辑师、化妆师、摄影指导等等,所以建筑也好,拍电影也好,都是团队合作的过程。我非常高兴我能够学建筑,对我来说,建筑和电影是相通的。”

贾樟柯说自己最初学美术并不是因为热爱,想成为艺术家,“是因为当时考不上大学。我数学特别差,考美术不用考数学,我父亲是老师,他说那你就考艺术院校。”

而两年多学习美术的经历,同样让贾樟柯后来拍电影获益匪浅,贾樟柯说学习美术首先改变了他观察世界的方法:“学美术之前,我对世界的构成是没有概念的。学艺术后,画素描从观察开始学起,要观察光影的结构、形体颜色怎么产生的,环境对它怎么影响,这时候你可以判断一个物体的本质,它的形状、色彩背后的结构本质。当你看到这个世界有光影,有高光的时候,就会形成立体感。”

其次,贾樟柯认为对美术史的学习,也有助于一个人思维方法的形成。“纵观美术史,除了‘艺术’本身,它还承担了很多功能,如宗教绘画、肖像画、日常绘画等。当摄影机、摄像机出现,美术的一些表达内容被更新的科技所承担之后,美术才呈现出了它的本体、本质。而这一点,同样适用于对电影本质的思考。电影在发明之初,也承担了很多功能,像记录新闻的工作。这两个观察方法,对我的电影感有很大帮助。”

除了电影人外,阿彼察邦还是一位杰出的当代艺术家。他认为,电影和当代艺术作品都同属创作的世界,都是表达我自己的方法,“如果要拍电影的话,我可能需要一个更大的团队,如果是创作一个当代艺术作品,我可以一个人,这样就给了我更大的自由。对我来说拍电影更多是个人的表达,创作当代艺术品是满足我的社会化需求,希望能够通过我的当代艺术创作,让它作为一种载体,寻找真相,寻找不同的视角,以便对我的国家有更好更深刻的理解。”

虽然可以独自完成艺术作品创作,但阿彼察邦表示有时候自己也会团队创作,“和拍电影的过程会很像,我也会到实地查看,采访当地的人,我使用的团队和我拍电影的剧组都是同一批人。”

阿彼察邦的做法启发了贾樟柯,2017年,贾樟柯在汾阳创立“贾樟柯艺术中心”;2020年,贾樟柯举办了首次个人艺术展。贾樟柯笑言,这是向阿彼察邦学习的,“我发现他找到很好的方法,因为电影表达周期特别长,一部电影从有灵感写剧本、找演员、找钱……到拍完,两年过去了。但现实又那么丰富,你总有一些即兴的东西想表达,就找到了当代艺术这个途径,我觉得这对于拍电影是很好的补充。”

做梦和看电影很相似,都需要一些虚构的东西帮助我们直面现实

梦境、水、现实与虚构,是阿彼察邦电影的几大意象,阿彼察邦表示自己非常喜欢水:“人体就是由水构成的,水又像是国家的血脉系统,把国家的各个地方衔接在一起,因此我喜欢水、河流这样的意象。另外,水也有割裂的作用,而且各地之间会为了争夺水资源的分配起争议,我一直关注这方面的进展,希望通过我的电影,能够展现水的宝贵,呼吁各方可以坐下来沟通,为后世留下足够充沛的水。此外,在个人层面,水对我来说是一种仪式,因为在我的父亲过世后,我们把他的骨灰撒在了湄公河里,某种意义上来说,我认为湄公河就是家,因此我不断在电影里面重温水、河流的话题,河流永远是我的一个灵感来源。”

至于梦境,阿彼察邦认为电影和梦境之间应该有一个对话,他想通过电影来表达电影和梦境之间的共生关系,“我自己拍电影就像拍一个梦境,我也对梦境做过科学研究,我发现在生理上做梦的机制和我们看电影的机制是很相似的,我们都需要一些虚构的东西,帮助我们直面现实。所以,希望通过我的电影,表达这两个世界之间有时候会浑然一体,有时候希望和黑暗都是共存的,而这个黑暗可能是有一些不可知,看不见、摸不着的东西在影响控制着我们,比如说我们过去的历史。”

阿彼察邦的处女作剧情长片《正午显影》探索了现实和虚构之间的边界,他讲述说那时自己刚毕业,对现实和虚构非常好奇,就决定拍一部低成本电影,为此他在泰国各地旅行,到一个城市就开始拍,拍到没钱的时候停机,有钱了就继续拍:“所以我的成片带来了像很多小故事拼接在一起的感觉。这其实是我后期编辑出来的结果,我把一个个故事编在了一起,这个历程对我来说是很好的学习经验。”

阿彼察邦笑说拍了这么多年电影,他已经不再相信电影,“因为电影是人的主观表达,每个导演都可以按照自己的想法处理电影,所以电影可以被人操纵,然而被人操纵又是电影美的地方。”

年轻电影人要从观察自己的身体开始,再延伸至自己和周边世界的关系

除了保持自己的创作力外,贾樟柯和阿彼察邦在扶持年轻电影人方面也一直不遗余力。在泰国,阿彼察邦创立了曼谷实验影展,成立了KicktheMachine公司,给更多年轻电影人创造机会。在阿彼察邦看来,年轻电影人最需要做的就是能够享受生活、享受当下,他建议年轻人要从观察自己的身体开始,再延伸至自己和周边世界的关系。“因为身体本身就是一种艺术,你只有了解了自己的身体之后,才能够对它进行探索,然后把这个探索表达成电影,其实理解自己就很困难。”

此外,阿彼察邦还建议年轻电影人别把电影捧得太高,过于遵从,把自己的身份认同和电影等同起来,万一不能成功,个人的大厦就会轰然倒塌,会觉得自己就是一个失败者。“很多年轻电影人,看了很多电影,然后就开始举棋不定,看了这个电影觉得我也要这种风格的,看了那个电影觉得我不如拍那个风格。这是很困难的选择,所以我建议大家要多看、多听、多做做冥想,这些会有帮助。”

阿彼察邦还从自己的个人情况出发,建议年轻电影人找到志同道合的好搭档:“这是非常幸运的事,像我和我的摄影师,我们之间有非常好的化学反应,我的第一个虚构电影就是和他合作的,那也是他首次拍片,我们对一些类型的电影有着共同的热爱。我们俩相处一直非常好,我猜大概是因为我们理念相通。这次《记忆》他又和我合作,我觉得他变了,但这些变化都是好的,因为他学了新东西,他变得更加自信,更加自如。有钱就拍大制作的电影,没钱了,在简陋的环境下,也能够拍出好电影,灯光不多,设备不好,照样能够拍得好。我想重要的是,你要找到和你志趣相投、理念一致的人合作。这种关系不但存在于导演和摄影师之间,剪辑师也是这样,我的副导演也一直是同一个人,15年来一直如此,这15年我们越来越心意相通,以至于我觉得再找别人合作很难,这个团队非常可靠,我很爱他们。”

供图/SIFF

文/北京青年报记者 张嘉

编辑/韩世容