6月24日,是阿根廷现代文学先驱埃内斯托·萨瓦托诞辰110周年纪念日。

同为阿根廷先锋派作家,萨瓦托在中国的声名,却远不如博尔赫斯和科塔萨尔。他以“心理小说三部曲”——《隧道》《英雄与坟墓》《毁灭者亚巴顿》闻名世界,成了“整个阿根廷的荣光”。青年时热衷于社会活动,加入了共产主义青年组织,晚年时寄情于绘画、文学和思想,并与博尔赫斯多次对话。近期《毁灭者亚巴顿》中文版首次引进出版。

01

6月24日,是阿根廷现代文学先驱埃内斯托·萨瓦托诞辰110周年纪念日。同为阿根廷先锋派作家,萨瓦托在中国的声名,却远不如博尔赫斯和科塔萨尔。他和这两位善于写幻想小说的文坛巨擘的唯一共同之处,似乎只在于他们都和巴黎这座城市有着不解之缘。博尔赫斯于上世纪六十年代初访问巴黎,令法国人“一见钟情”,他的声誉由此走向巅峰。科塔萨尔自1951年移居巴黎后,就把这里当成了第二故乡。萨瓦托则是青年时期就去了巴黎,他到这里为的是深造物理和化学,并顺利取得了物理博士学位。他还曾在居里实验室从事放射研究。

可想而知,在成为作家之前,萨瓦托其实是一个物理学家,而且有望在物理学研究领域取得卓越的成就。所以,当他后来终于决定转向文学创作时,他不出意外受到了朋友和同行的不理解,甚至是唾弃——爱因斯坦的门生贝克博士在给萨瓦托的信中哀叹:“我们失去了一位曾经被十分看好的物理学家。”诺贝尔医学奖得主胡萨伊博士从此与萨瓦托断交。阿根廷学术界更将他视为“被拉美人散漫懒惰天性战胜的懦夫”,并认定他背叛了科学,是“整个拉丁美洲的耻辱”。

很多年后,萨瓦托以“心理小说三部曲”——《隧道》《英雄与坟墓》《毁灭者亚巴顿》闻名世界,成了“整个阿根廷的荣光”,不能不记上巴黎一功。虽然他坦承,自己很早就喜欢文艺,在不到十二岁时,就把哥哥房间里全套带彩色封面的《横幕》杂志都读烂了。他说,他喜欢文艺,部分原因还在于作为意大利移民大家庭的孩子,他有一个很严厉的父亲,看不得孩子们哭闹,以致他小时候常受噩梦困扰,在夜里饱受幻觉折磨,由此开启“探究我的思想、我的疑问、我的情感的痛苦过程。”也是性情使然,萨瓦托到巴黎后不久,就被超现实主义作家、艺术家们营造的浪漫的文学氛围给“俘虏”了。

当然萨瓦托最终转向文学创作,更是因为二战中,他看到科学被滥用,对科学造福人类越来越不抱幻想。为了避开欧洲的战争氛围,他于1939年前往美国麻省理工学院继续深造,在顶级期刊发表学术论文,并在一年后选择回阿根廷母校任教。这段时期,一方面他愈发感到科学虚无,一方面更是受到诺瓦利斯和陀思妥耶夫斯基的艺术召唤,他左右彷徨,以致陷入深刻的精神危机,甚至动过轻生的念头。出版于1945年的随笔集《个人与宇宙》里的部分篇章,就是他当时矛盾心理的真实写照。1994年2月8日,在接待翻译家林一安来访时,萨瓦托也说,他最终下决心放弃安定可靠的教授生活,投身文学,是因为在他看来,科学体现人对现实的看法,但排除自我;而艺术同样能体现人对现实的看法,却不排除自我。“文学对现实有一种幻想,有一种憧憬,文学家的职责就是鼓励读者去实现这种幻想,去实现这种憧憬,以达到较高的精神境界。”

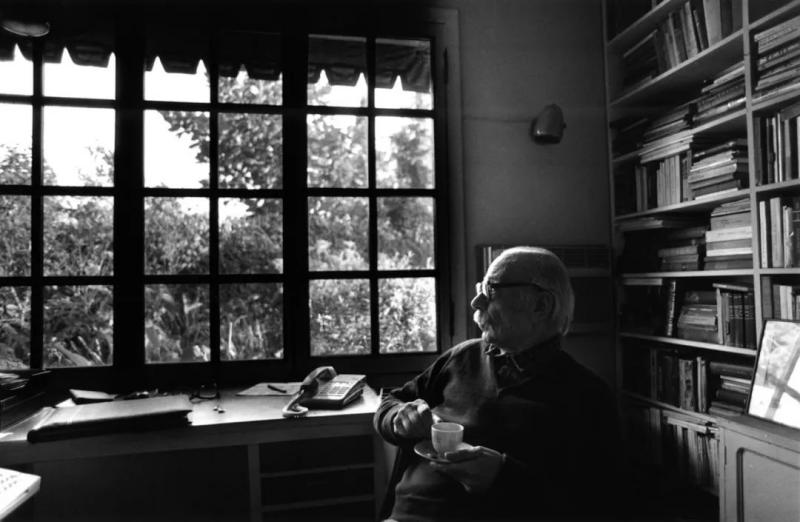

萨瓦托书房

02

现实却是从一开始就泼了萨瓦托一头冷水。萨瓦托转行后,只得和妻子玛蒂尔德,及家人离开首都布宜诺斯艾利斯,移居阿根廷内陆山区,住在缺水断电、近乎原始的房子里,直到1947年在英国作家赫胥黎的推荐下,得以重返巴黎,才算暂时摆脱了困境。在联合国教科文组织短暂工作两个月后,他开始创作很多年后为他赢得西语文学最高奖——塞万提斯奖的《隧道》,等到写完筹划出版,却四处碰壁,只遭来如此嘲讽:“搞物理的人写什么小说。”后来还是在朋友的帮助下,小说才得以在《南方》杂志上发表,法国作家加缪读了十分喜欢,后来还亲自把它翻译成法文,似乎再次印证了他与巴黎的深厚渊源。

1948年,《隧道》出版,受到普遍好评,萨瓦托由此奠定他在拉美文学界的先驱地位。经由加缪推荐在法国出版后,小说十分畅销,并被贴上了超现实主义的标签,但它实际上探讨的是人的存在、身份和自我认同的主题。诚如有评论所说,卡斯特尔个人身份认知与自我找寻的诉求,在小说里得到了最深层次的探寻。或许,这才是小说备受加缪和法国读者青睐的重要原因。萨瓦托本人也认为,单纯玩弄文学技巧而忽视现实问题,是不可取的,超现实主义的精神有必要与科学精神结合。

萨瓦托的小说在深入探讨人性,展开心理分析的同时,也确实充满了科学精神。他发表于1961年的长篇小说《英雄与坟墓》,详细描写了位于布宜诺斯艾利斯的玻利瓦尔大街、总统府玫瑰宫,和主人公亚历杭德拉和马丁初次会面的莱萨玛公园。萨瓦托对到访的林一安说,他如实写了这些他常去的地方。在他看来,涉及到小说创作,情节人物可以虚构,历史地理却务必力求真实。

《英雄与坟墓》也是讲了一个爱情故事,结构却比《隧道》复杂,多线并行的叙述手法让人眼花缭乱。除了马丁与亚历山德拉命定般的爱情,小说还讲述了拉瓦列将军与独裁者罗萨斯的斗争,并且穿插了大量对于人生、美学、政治等问题的思考,其中对博尔赫斯的评价、对文学作品中阿根廷民族性的阐释,都体现了作者独特的文学观。第三章“关于盲人的报告”与其他部分看似格格不入,却以第一人称的方式展示了费尔南多阴暗的内心世界,而失明也确实是萨瓦托痴迷的一个主题。他说:“着魔于瞎子的事,没什么可解释,1979年,我发现视力出了问题,我不知道关于瞎子的念头是这件事的预兆还是原因”。不管怎样,正是通过失明这一主题,这两部小说有了深刻的关联。

而萨瓦托科学求真的精神,也使得他对自己的写作极为挑剔。他写完一部作品,如果感到不满意,就会把手稿烧成灰烬,他出版的小说不多,原因正在于此。事实上,他耗费多年写成的这部《英雄与坟墓》也差点被他烧掉,她的妻子因此抱病在床,才使他最终改了主意,保存了这部被普遍认为是他最伟大的作品的手稿。萨瓦托解释说:“真的,这的确不合理。我一生似乎都趋于毁坏我自己而非他人的东西,但或许因为经过深思熟虑,我认为这些作品是有瑕疵的、不纯粹的,只有火焰可以去帮我使之纯净。”

由此可见,对三部曲的终章,直到近期才由四川文艺出版社首次引进出版的《毁灭者亚巴顿》,萨瓦托是感到满意的。小说发表于1974年,主线却是写发生在前一年同一时间的三件事情:其一,“疯子”巴拉甘目睹的异象——一只长着七个头的巨龙盘踞在夜空中;其二,十七岁的纳乔看见挚爱的姐姐与房地产公司总裁有染;其三,二十三岁的马塞洛因与游击队员“小棍子”之间的友谊。与此同时,在前两部小说中出现过的一些角色,再次作为客体或主体出场,连萨瓦托本人也成为了书中的角色。而在主线之外,不同人物的对话、回忆、信函、会谈等的穿插,以及对宗教、哲学、历史、战争、革命等问题的探讨,也让小说变得更为错综复杂。

03

事实上,萨瓦托在现实生活中也热衷于探讨问题,并积极参加社会活动。在学生时代,他就已加入了共产主义青年组织。在上世纪60年代初,他写了很多杂文,针砭时弊,犀利如刀,成了那一代年轻人的偶像。在庇隆时期,他是庇隆政府的支持者,而博尔赫斯则是庇隆主义的反对者。因为政治上的分歧,这两位亲密好友分道扬镳,直到20年后,1974年10月7日下午,他们在布宜诺斯艾利斯东方画廊的城市书店偶遇,才和好如初,在他们共同的学生奥尔兰多·巴罗内的策划下,从这年12月14日到次年3月15日,进行了7次对话。

每周一次,每次维持2-3小时的这一系列对话,日后被整理成《博尔赫斯与萨瓦托对话》出版。在其中,他们谈到了友谊、爱情、文学、哲学、神学、心理学、语言学、音乐、舞蹈、电影等诸多领域,唯独不涉及政治。萨瓦托问博尔赫斯,既然您不信上帝,为什么还写了那么多神学故事?博尔赫斯回道:因为我把神学当作幻想文学来信仰。神学是幻想文学中的完美之作。当被问到艺术有什么功用,萨瓦托则说:艺术可以挽救社会不发疯。

2011年4月30日,萨瓦托因肺部感染于布宜诺斯艾利斯的家中病逝,距离百岁寿诞不到两个月。直到讣告发出,南美洲以外的世界才猛然忆起这位在上世纪与博尔赫斯、科萨塔尔齐名的拉美文学巨擘。而在阿根廷国内,他去世所引起的震动却相当巨大:名流、政要纷纷前往告别,阿根廷民众则默默在萨瓦托的住宅献花、贴标语,甚至还有人把他的照片从报纸杂志上剪下,贴在房前屋后的栅栏上表示哀悼。诚如当时的总统候选人里卡多·阿方辛所说,对于许多阿根廷人来说,萨瓦托代表我们这个国家的文学和思想,更重要的是他代表着道德和正义。

对于萨瓦托来说,他无疑更看重文学和思想。与博尔赫斯对话时,他反躬自省,艺术领域有那么多永恒的话题值得探索,为什么还要惦记人世间那些过眼云烟般的纷纷扰扰呢?“人们艰难地编织着自己无法解释的幻想故事,因为他们毕竟是血肉之躯。他们渴望永存,但却必须死亡;追求完美,但却瑕疵满身;向往纯洁,但却堕入邪道;正因如此,人们才编写幻想故事,而上帝则不需要这样做。”这是萨瓦托对他为何写作的解释,也是他对自己在写作上追求完美却难以抵达完美之境的释然。

来源:文学报

编辑/韩世容