提起苏东坡,中国人脸上都会不自觉地泛起微笑,有人说,他是一个跨越千年永不过气的偶像,每个人心中都有一个苏东坡。

曾为苏东坡作传的林语堂说:“苏轼已死,他的名字只是一个记忆,但是他留给我们的,是他那心灵的喜悦、思想的快乐,这才是万古不朽的。”

一千年来,我们诵读苏东坡的文章诗词,观摩临写他的书法作品,谈论他的生平轶事,他的形象,总是不断地被呈现、描绘和刻画。我们都会在不同的人生阶段与苏东坡相遇,也总能从苏东坡的人生和艺术中重新认知世界,感受人生。

旅美作家张宗子近期出版的作品《书当快意》中专门有一辑“苏东坡的世界”,谈论他心中的苏东坡和那个时代的文人,让读者跟随他的文字,走近这个历经千年却依然有趣的灵魂。

壹

记梦

《东坡志林》里有“梦寐”一类,记了十一个梦。其中一个,参到唐明皇令赋《太真妃裙带词》。苏轼所作是一首六言四句诗,醒后还全部记得:“百叠漪漪水皱,六铢纵维云轻。植立含风广殿,微闻环佩摇声。”

苏轼对这首诗情有独钟,一直念念不忘,居然在另一个陛见神宗的梦中梦到了它。在后面一个梦里,苏轼奉旨为皇上的红靴作铭,“既毕进御,上极叹其敏”,破格让漂亮的宫女陪送他出宫。走在路上,无意瞥到宫女的裙带间有诗一首,细看正是他的《太真妃裙带词》。

这个故事令人想起李白平生的“得意”之举:醉中为杨玉环填《清平调》词三首。李词的文辞极尽华丽,马屁拍得一流,对杨妃的赞叹之中隐隐藏着点儿自己的倾慕之意,既让主人感觉得到,又不能狂妄到让皇帝吃醋,相当不容易。苏诗的立意和风格都和李作惊人地相似,梦本身也像是李白故事的小型翻版。以苏轼的为人和才气,等闲不会附庸风雅。此次破了例,由此可见《清平调》的故事在后代文人心中的地位。苏轼率真豪放,着眼点未必在攀龙附风,而是视这种为美女效劳的小差事为风流雅事,可以传为佳话的。一首歪诗,得美人一顾已属不易,如今竟被书写在裙带上,袅娜在纤腰间,这是连陶渊明在《闲情赋》里都不敢梦想的奇遇。

记梦中最有趣的一则是《记子由梦塔》:

昨夜梦与弟同自眉入京,行利州峡,路见二僧,其一僧须发皆深青,与同行。问其向去灾福,答云:“向去甚好,无灾。”问其京师所需,要好朱砂五六钱。又手擎一小卯塔,云:“中有舍利。”兄接得,卯塔自开,其中舍利粲然如花,兄与弟请吞之。僧遂分为三分,僧先吞,兄弟继吞之,各一两,细大不等,皆明莹而白,亦有飞进空中者。僧言:“本欲起塔,却吃了!”弟云:“吾三人肩上各置一小塔便了。”兄言:“吾等三人,便是三所无缝塔。”僧笑,遂觉。觉后胸中噎喳然,微似含物。

东坡一生好佛,和尚朋友特别多,做出这样的梦正是自然而然的事。要说此梦也并无微言大义可推究,只是对话饶有风趣,读之令人莞尔。

自来美国,前十数年中做梦颇多,梦中作诗作文之事也常有。时如果凑巧醒来,多随手在纸上只言片语地记下,然而大多数情况,是忘得一干二净,只隐约记得做梦得句这回事,欲下笔则无从捉摸。近一二年,诸事纷杂,心不能静,时或失眠,再也没有轻快风雅、纯为游戏的好梦了,思之怅然。

贰

前后《赤壁赋》

明朝的李贽说,东坡前后《赤壁赋》,前赋絮絮叨叨讲人生哲理,不如后赋空灵纯净,不带“人间烟火气”。说得内行。

前赋假设客主问答,是楚辞以来的老套,一方借古抒情,感慨无常,一方拉来庄子,劝慰说服,主客的言辞均极讲究,可谓字字珠玉。联系到苏轼在黄州的经历,一客一主的答问,实是东坡在自我劝解。赋的结尾,主人说服了客人,赤壁之游的气氛一转而为欢快,于是“相与枕藉乎舟中,不知东方之既白”。

这一段说服的过程,在作者是相当吃力的。吃力就不容易讨好,所以像李贽这样的读者,就要说点风凉话。

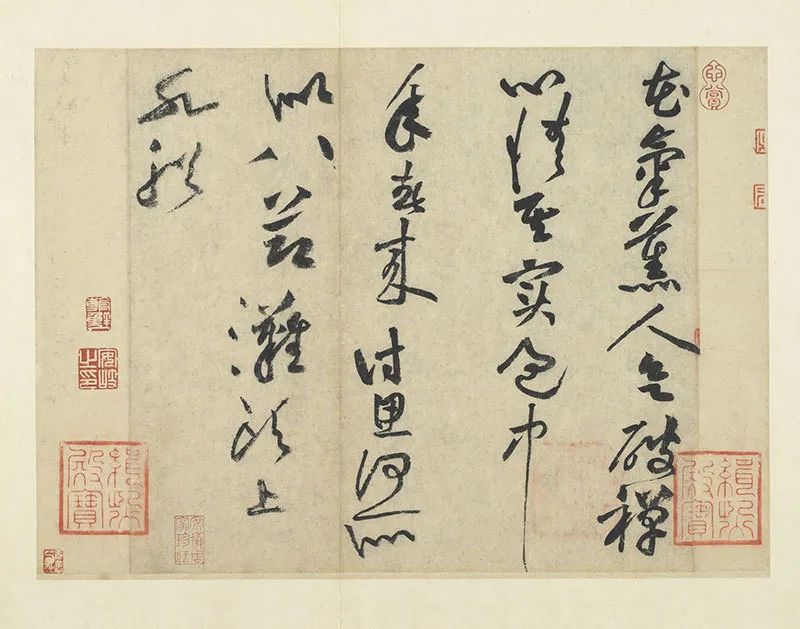

苏轼《黄州寒食帖》

《后赤壁赋》离前赋的写作不过三个月,季候由秋入冬。文章的调子大变。后赋的“冷”是大家公认的。像前赋中那样,泛舟江上,吹笛唱歌,高谈阔论,显然不行了。后赋中的游,只是一个幌子。一开始,东坡甩掉二客,独自爬上山坡去吹口哨,坡上风冷,树木黝黑,口哨一吹,山鸣谷应,风起水涌,倒把不怕鬼的诗人吓着了,一溜烟跑回岸边。船仍然划出去了,所谓“放乎中流”,这一回,主客都安静,忙着灌黄汤抗寒,好歹混得将近夜半才回家。

不怀古,不谈人生,东坡当然不甘心。真实的游,固然可以如此,写在赋里不行,一定得有点什么彩头。彩头从何而来!还得借助于庄子。横江东来的孤鹤,明月之下看得明白,翅膀足有车轮一般大小,这样的鹤,当然不是凡鸟。

前赋中的一切情景,不管多么精彩,是可以预料得到的,后赋则处处神来之笔,看上去却又好似写实。感叹无酒吗?太太就拿出藏了很久以备不时之需的私房货;感叹没菜吗?客人正好有黄昏时打上来的鲜鱼。巨鹤现身,已经突如其来;鹤化道士,更是匪夷所思。然而苏轼还有绝的:道士千辛万苦入了梦,只问了一句“赤壁之游乐乎”;东坡也爽快,只揭破道士的身份,不问他所为何来。人物的不黏不滞,和前篇的执着形成鲜明对比。

据东坡自己说,那天晚上,确实遇到巨鹤。但止于此,如何显得出东坡的手段?苏轼的诗文常有别人那里看不到的神来笔,道士入梦就是我最佩服的一例。类似的境界,后世大概只有在龚自珍那里可见一二。

从白露横江、水光接天,到霜露既降、木叶尽脱,不变的是一轮明月,和月下的赤壁,变的是季候和人物的心境。三个月时间,人的思想和情绪何以前后差异如此之大?或许可以这样解释:前赋把心中的愤惋发泄一尽,暂时获得平静,在此情形下,重新思考人生的问题,势必更客观,更深刻。人的每一次进步,大都经历了类似的过程,不独东坡如此。

叁

两个人的死亡

苏轼岭海放归,病倒于常州,自知不久人世,乃致信老友径山惟琳和尚:

某岭海万里不死,而归宿田里,遂有不起之忧,岂非命也夫?然死生亦细故尔,无足道者。惟为佛为法为众生自重。

苏轼的病,据说是热毒。据颜中其的苏东坡年表:徽宗建中靖国元年,“七月十五日,热毒转甚,诸药尽却。二十五日病危,二十八日绝命于常州,年六十六岁”。

六十六是中国人的传统算法,苏轼生于1036年12月,死于1101年7月,实算只六十四岁半,不算长寿。

苏轼病逝于钱济明家,弥留之际,钱和苏轼幼子苏过随侍在旁,此外还有闻讯赶来的惟琳。最后时刻,苏轼听觉逐渐丧失,惟琳和尚叩耳大呼:“端明勿忘西方!”苏轼回答:“西方不无,但个里着力不得。”语毕而终。

讣闻传开,在颍州任知州的苏门弟子张耒,用个人的薪俸在荐福寺为老师做法事,遭到论列,被贬职为房州别驾。

名列苏门四学士之首的黄庭坚,时在荆州,“士人往吊之,鲁直两手抱一膝起行独步”。

黄庭坚晚年在家中高悬东坡画像,每天早晨衣冠整齐献香致敬。来访的朋友有人提到苏黄并称,问庭坚对两人诗之高下有何看法。庭坚离席惊避,连连摇手说:“庭坚望东坡门弟子耳,安敢失其序哉!”

几年前写《苏轼的黄州寒食》,心下很有些愤激之情,这是把东坡看小了。“勿忘西方”这些话,又使我想起《西藏生死书》中关于“中阴得道”的说法。我希望这些都是真的,包括灵魂不死。

诗词都奇崛刚硬的黄鲁直小苏轼九岁,与苏轼的关系亦师亦友。在北宋,黄的诗名仅次于苏;在整个宋朝,黄的书法与苏轼列在四大家的前两位。

黄庭坚《花气熏人帖》

黄庭坚一生坎坷,尤甚于东坡。苏轼远谪海外,终能北归;庭坚坐贬宜州,没有逃过身死蛮荒的厄运。

苏轼死后四年,黄庭坚亦病逝于今之广西宜山。

陆游《老学庵笔记》记载:

范寥言:鲁直至宜州,州无亭驿,又无民居可僦,止一僧舍可寓,而适为崇宁万寿寺,法所不许,乃居一城楼上,亦极湫隘,秋暑方炽,几不可过。一日忽小雨,鲁直饮薄醉,坐胡床,自栏楯间伸足出外以受雨。顾谓寥曰:“信中(范寥字),吾平生无此快也。”未几而卒。

我在纽约法拉盛所居之窗外,浓阴掩翳,光线昏暗,因此经常想起黄庭坚的词句:“槐绿低窗暗,横红照眼明,”榴花一直是我喜欢的花,现在,每一想起他临死前“信中,吾平生无此快也”的感叹,觉得榴花那特有的红艳,竞像是一阙安魂曲。

按黄庭坚以崇宁四年九月三十日病退于戍楼,其终年六十一岁。

编辑/王静