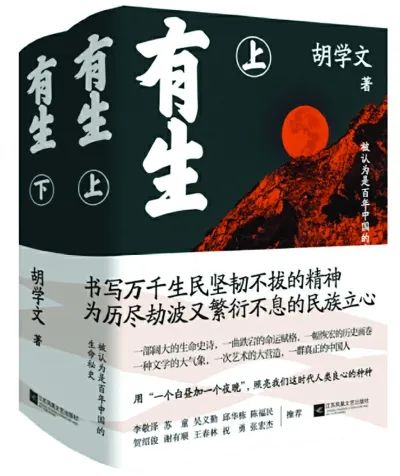

作家胡学文在2020年末推出的长篇新作《有生》,出版不到一个月迅速被多项文学评选榜单列入。该小说讲述了一个起始于接“生”的故事,它以接生了一万两千余人的祖奶为主干,以被祖奶接引到人世的众生为枝叶,为我们构建了一个壮阔而又浩瀚的文学世界。小说的叙事时间从晚清到当下,时间跨度有一百余年,被浓缩在祖奶一个白天和一个夜晚的讲述中。

小说的题目来自《天演论》:“此万物莫不然,而于有生之类为尤著”。在结构上,胡学文采用的是伞状结构,以核心人物为伞柄,另外五个叙述者为伞骨。胡学文表示自己一直想写一部百年家族式的小说,但此类小说太多了,“所以我想把历史与现实结合起来,既有历史叙述,又有当下呈现,不同于通常所见的家族小说,也不同于直面现实的小说。也许有些怪异,但这样的构思让我兴奋。”

关于小说之魂,是他近年思考最多的一个问题,“近年来,我对历史产生了极大的兴趣,读后发现今生的许多现象在历史长河中皆有迹可循,甚至就是复制翻版。我们与父辈及祖先确有不同,但先祖遇到的问题,今天我们仍要面对,比如生死,比如欲望,比如哀伤。我原想直奔主题,使小说有足够的硬度,啃起来吃力一些,但反复推演后,决定还是从软处落笔。”

最终呈现的新作《有生》,胡学文秉持着对乡土文化和国民性的深刻洞察,以民族寓言、生命史诗的宏阔格局和叙事雄心,将笔触深入乡土社会的法礼德道、血缘地缘、权力分配等方面,通过有血有肉的人物群像,在一种宏阔的命运感中,为乡土立根,为众生立命,为历尽劫波又繁衍不息的百年中国立心。

作品选读

八月的某个黄昏,母亲坐在门口那块半圆形的石头上。石头是褐红色的,中间有一条白色带状纹,紧紧地勒着石头。石头是父亲乔全喜捡回来的。他让母亲端详,神神秘秘的。母亲瞅了半天,说不就是块石头吗?父亲承认是块石头,可不是一般的石头呢。母亲说石头就是石头,还能变成黄金不成。父亲启发母亲,石头的形状像什么?母亲的目光再次落在石头上,看着看着,脸就红了。她扫过父亲暗黑的脸,父亲正笑眯眯地望着她。母亲的脸更红了,说我还以为你是正经人呢,甩下父亲进屋了。父亲追上母亲,从身后抱住她。母亲说你见了别的女人也这样?父亲嘿嘿笑着,我若这样,还能把钱交到你手上?母亲想想是这个理,便歪向父亲。

成婚两年有余,母亲的肚子一直瘪着。吃过药,母亲还常常去庙里焚香祈祷,可仍然怀不上。父亲捡回圆形褐石一个多月后,她怀上了我。她告诉父亲时,眼里的泪花都要飞到父亲脸上了。父亲生怕听错,让她说了两次。父亲突然想起被丢在院角,覆盖着灰尘的褐石。父亲认为那是块神石,是神石带来了好运。父亲扫掉灰尘,洗掉上面的污渍,抱在怀里反复端详。父亲认定什么,母亲极少质疑。母亲起先不敢坐,认为不敬,父亲说神石不是神,还是石头,是有灵异的石头,吸吸石头的灵气,肚里的孩子会长得更结实。说到孩子,母亲的胆子便壮了。从此那块石头成了她的坐凳。抱出来是坐凳,抱进屋则摆在方柜正中间,母亲时不时点一炷香。

母亲坐在石头上,并不闲着。缝衣,纳鞋,把鲜嫩的豆角剪成条状,抑或把烟片串起来吊到院墙的钉子上。那天,她缝的是一条婴儿裤,粉底白花,是用她的旧衣服改的。她已经做了三条,这是第四条。那是一九○○年八月,再有一个月,她的孩子就要出生了。她盘算着,彼时瓜果已经成熟,若奶水不足,就熬瓜糊糊,这是她母亲告诉她的。

母亲不时抬头远望。门前是水塘,不大也不深,却住着数不清的蛤蟆。蛤蟆白天藏在塘底,黄昏便浮到水面,比赛似的聒噪,一直叫到午夜之后。水塘往南是草滩,黄蒿灰蒿,还有开着蓝花的沙参和粉花的老牛疙瘩及状如叉子的老鹳草。再往南是灌木丛,一群鸟惊起落下,落下惊起。出村的路就在灌木丛中间,弯弯曲曲,像一条蛇。母亲在等父亲。父亲是锢炉匠,清早踩着“蛇”离开,黄昏踏着“蛇”归来。盆、碗、碟、盘、罐、缸、篓子,长缝短缝,经父亲修补后,滴水不漏,即便再裂,也不会从锔钉的地方开裂。父亲每天有进项,只是辛苦,每天要走老远的路。但不管过了几村几镇,不管走多远,父亲当日即返。母亲怀孕后,就算活没干完,父亲也会返回,次日再跑老远的路,把给人家锔了一半的盆或缸锔完。

那个黄昏,母亲抬头的次数渐多。父亲个子高腿也长,灌木丛当然挡不住他,他的身影一闪,母亲的眼睛便能捕捉到。可那个黄昏,母亲的眼睛似乎出了问题。明明看见了父亲,可只要她站起来,父亲还有他的担挑便消失了。如是三次,母亲慌了。她把褐石抱回屋,把缝了一半的婴儿裤、放针线顶针的小笸箩放回去,站在门口远眺。水塘、灌木丛在晚霞的映照下,浮腾起一团团淡粉的雾霭。路已经模糊不清,但只要父亲回来,母亲相信她看得见。她的眼睛瞪得大大的,却连错觉也没有了。霞光被暮色吞噬,水塘、灌木丛隐消了形状,难以辨清。蛙声大起,没有歇停,犹如鼓点。傍晚是蛤蟆最兴奋的时刻,那个晚上尤其特别。母亲下意识地捂了肚子,似乎这急躁喧闹的鸣叫会吓着肚里的孩子。朦胧中,她看到地面在动。蛤蟆杀到了地面。边闹边蹦,边蹦边闹。母亲并不惧怕蛤蟆,可蛤蟆如此放肆凶猛,让心慌的母亲恼怒。如果蛤蟆叫得不这么凶,也许母亲不会踢那一脚。她不是真的要踢,只想吓唬吓唬。母亲是小脚,即便踢也伤不到它们。没踢中,她却闪倒了。她的身体压住七八只也可能八九只。蛤蟆挣扎着急欲从她身底逃离。母亲翻了个身,这边的逃了,却又压住另外的蛤蟆。母亲没有再动,倒不是狠下心惩罚尚在身底抽动的蛤蟆,而是她感觉到肚里的胎儿在动。倒地的瞬间,母亲是护着肚的,翻身时也不忘垫着胳膊,但她仍然紧张。喘息片刻,母亲爬起来。她已经顾不上牵挂,或者说她已经分不清心的突然狂跳是对父亲的担忧还是对动了胎气的不安。

母亲拍打掉衣服上的灰尘,掸去衣袖上网状的绿色青苔,那该是蛤蟆蹭上去的。深呼了几口气,母亲小心翼翼地解开裤子,用毫无经验的目光察看有无征兆。没看到异样,母亲却不敢掉以轻心。喝下去几口水,她轻轻靠坐下去。想了想,又把褐色的石头抱下来,放到墙角,她稳坐上去。石头的气息让腹中的胎儿结实,父亲的话如信念深植在母亲的意识中。她微闭着眼睛,双手环腹,谛听着胎儿的动静,亦捕捉着父亲的脚步声。

父亲是半夜时分回来的。母亲靠在墙角,已经睡着,双手依然环着腹部。油灯已经熄灭,屋里黑咕隆咚。父亲没有进屋,站在门口唤了几声。母亲突然惊醒,不知自己身在何处,不知父亲的呼叫是真是假。父亲又叫了几声,母亲才明白,父亲回来了,她并不是在做梦。母亲回应之后,父亲说你别动,我来点灯。母亲是想动的,可双腿酸麻,她摸着从石头上挪到地上。

看到母亲在地上,父亲半张着嘴说不出话,而母亲的惊愕胜过父亲。父亲穿着一件比身板小许多的无袖长衫,上下满是血污,脸上一团青一团紫,像涂抹了颜料。幸亏母亲没有站立,不然定会惊倒。两个人相距不过三步,却你瞪我我瞪你,都傻了。还是父亲反应快些,蹲下去问母亲怎么在地上。母亲说不出话,举起手要摸父亲,又突然定住,伸出食指晃动着,不知该指向父亲的脸还是血污的无袖长衫。袖子显然是撕掉的,线头尚在。父亲这才看看自己,说我不要紧。声音并没有异样。母亲不傻,当然不信。母亲被父亲抱上炕,她紧抓住父亲的手,不肯松开。她的眼睛长出稻草样的东西,先是掠过父亲的脸,然后绕过父亲的颈项,一圈又一圈,将父亲牢牢缚住。父亲被她缚得喘不上气,就说了。(《有生》胡学文/著,江苏凤凰文艺出版社,2021年1月版)

来源:文学报

编辑/韩世容