《华裘之蚤》是近日由中华书局出版的一本新书,作者是北京大学中文系教授张剑,这是他的国家社会科学基金重大项目“中国近代日记文献叙录、整理与研究”的阶段性成果。书封是明亮的暗金色,像极一袭华美的袍,袍左侧烫印副题:晚清高官的日常烦恼。书中则裹着从日记中淘洗出的时代大人物风光的另一面,这些人物包括何汝霖、季芝昌、曾国藩、廖寿恒、鹿传霖、绍英。

何汝霖归乡葬母,却引来众多亲戚朋友的索取纠缠;季芝昌仕途前景一片光明时,却引疾而归;曾国藩遵祖训“不信医药,不信僧巫,不信地仙”,因己病过重不得已服药后仍然百般自责;廖寿恒亲兄病危,为救兄遍请名医还是无力回天。军机大臣的华裘之下,是和普通百姓相似的日常烦恼,而烦恼的源泉,也和普通人无甚别样。张剑对这些晚清军机重臣所遗存日记的解读,无疑拉近了大人物和普通人的距离,让普通人了解大人物的普通之处,他在自序中说:也许,当“榜样”走下神坛,成为我们身边之人时,人们希圣希贤的勇气反而会大大增加。

和张剑聊天是一件惬意的事,他的博学和亲切让人心神宁定,而他历年来对近代日记的整理和研究情况也慢慢地、有层次地呈现出来。

在日记里看他的情绪,琢磨他的心态是很有意思的地方

张剑对近代日记的研究始于2007年对《翁心存日记》的整理。那时他供职于中国社科院文学所,偶然又必然地进入日记这个题目,一部分原因是他认为自己“才不过中人,不能好高骛远,应该先把一些富有价值的文献最大程度地做好”,而日记是他认为立体推进各方面、真正弥补历史缝隙的文献材料。日记号称百科全书,“总体上来说比较好玩。研究日记,主要还是在情感史和心态史,在日记里看日记主人的情绪,琢磨他的心态,这是我认为很有意思的地方。”

张剑是全国几大图书馆的常客,国家图书馆去得最多,因为它最大。“想和日记主人的生命有共鸣,肯定是要多看,所以有空儿就去,尤其在发现感兴趣的日记的时候,去得更勤。”张剑总说笨人就是要多用功,而我看到更多的是他钻进去之后所获得的乐趣。

张剑最初的学术研究没有直接从经典人物入手,而以社会上的二流人物居多,他形容自己做学问的方法是“农村包围城市”,“一流人物是超时代,二流人物身上往往有更多的时代真实,那些基层小吏、教书先生、幕府师爷等,他们的日记有时就是浑浑噩噩,张家长李家短,没那么多人文情怀,即使晚清那么大的社会变化,在他们日记里往往没有体现,好像和他们没什么关系。但就像阮籍说的‘裈中之虱’,人去捉虱,虱子就一直向絮缝深处躲,可是真遇上大火,又能躲到哪里去呢?这种苟安也是最真实的人性。”通过日记,张剑想把这些人性最基本的东西抠出来。即便后来张剑的日记研究涉及大人物,他的着眼点仍然落在人性的层面上。

张剑有一批志同道合的朋友,比如南京大学的徐雁平、华东师范大学的彭国忠、中国社科院近代史所的马忠文等。从2013年至今,他们一起推动的《中国近现代稀见史料丛刊》已经出版六辑,第七辑将于本月出版,第八辑也已向出版社交稿。据张剑的不完全统计,1840年至1919年的近代人物中,遗存下日记的有1000多人,其中的研究空间和价值非常大。

整理过程常常伴有痛苦,有的字迹难认到令人吐血,张剑形容像鬼画符一样,“比如何汝霖日记,说实话很多时候是靠上下语境猜出来的。所以我们不相信找个书法家就能解决问题,书法家进入不了日记语境,不懂这一段历史的话根本就无从猜起。”

整理日记的过程需要较长时间,第一遍的稿本整理只是向电脑里敲字,能认出多少是多少,张剑加入了一个日记书信整理微信群,里面有各个行业的专家,大家经常一起猜字。“最好先不计对错,将日记全部过录下来,如果一开始就细抠,整理很难向前。第二遍再通过上下文理解,同一字在不同位置的出现等,对日记的整体有一个大致的了解和校正。之后再去查找专有地名、人名、涉及的人员等等。”为了能够更好地为更多学者利用,建议做人物索引。“日记的人物索引最好不用页码表示,而是用日期表示,也就是人物出现在哪年哪月哪日。这样做的最大好处是不管日后版本如何变化,你做的索引都是有效的。”

随着丛刊的陆续出版,对日记整理感兴趣的人越来越多,不少人自告奋勇地加入,对此张剑非常理解和欣慰,因为几乎没有人对日记不感兴趣,每个人都是活生生的生命,看了别人的日记之后会产生一种代入感。张剑自己有时常想丢下手头工作去做调查,主要就是“因为太有意思了”。

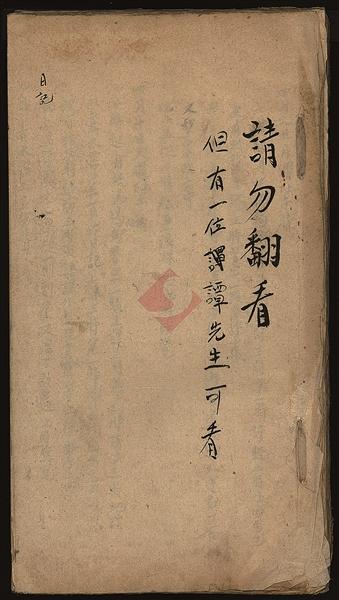

说到有意思,张剑记起《中国近现代稀见史料丛刊》第八辑中收有著名文学史家谭正璧年轻时的日记,那是谭正璧之子谭箎先生提供的一套日记原稿复印件。“老先生想整理,但是年纪大了,目力不好,于是委托出版社物色整理人选,最后我们委托中国社科院文学所的王润英博士把日记整理了出来。”张剑在谭箎先生提供的资料里还发现一些谭正璧夫人蒋慧频少女时代的日记,他注意到其中一个细节,“谭正璧的夫人写这日记时也就十二三岁,一个小姑娘,她在日记封面上写,‘请勿翻看,但有一位谭先生可看。’我算了一下,当时谭正璧应是二十几岁,所以估计那时候两个人就有好感了。”

谭正璧夫人日记封面

最终目标是写一部《中国日记史》

日记整理之外,研究是张剑最重要的工作,他希望用未来5年时间,把自己所能见到的每一种近代日记都写出一个提要,“谁留下了什么日记,主要讲了什么事情,都做一个提要,这样的话心里便有了一盘棋。做提要的同时,我也会把日记中有意思的、具有生命感和性情的部分写成小文章,就像一幅幅社会剪影。虽然是副产品,但感染性会比较强。”张剑的最终目标是写一部《中国日记史》,那是他学术上的一个理想。

张剑认为,自清代特别是近代之后,应该说日记记述私人化的东西越来越普遍,“我自己有一种感觉,这种变化和唐宋之际的转型很有关系。唐诗很多时候离日常生活比较远,它是提炼和超脱的。但宋人之后,尤其是清人,文学表现经常落实到日常生活之中。日记也是如此,不再总想着记载什么样的内容才有益于世道人心,比如那些地理考察、读书养身等,而是作为个人生命史的记录,吃喝玩乐和疾病牢骚都进来了,由公转私,距离日常生活也更近了。”

张剑还举了晚清徐敦仁的日记和诗歌为例:“徐敦仁是四川布政使蒋志章幕府的师爷,蒋是江西人,著名诗人蒋士铨的曾孙,带着徐等人去上任,从江西到四川要过三峡,那个时候过三峡非常恐怖,他们的船就翻过两次,因此从徐的日记里你看不到太多浪漫感觉;他写三峡的一首诗,开头结尾都是写实的‘昨日覆一舟,今日覆一舟’。你看和李白的‘两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山’是不是两种完全不一样的文学经验表达?”

晚清重臣曾国藩、民国总统徐世昌的日记也很私人化。张剑说,在徐世昌的日记中经常看到的就是每天浇水、插花、散步、练字,时代的重大事件在日记里记载甚简,有的几乎无迹可寻,因为他处理公事的一面不用体现在私人日记中啊。曾国藩的日记也有很多是关乎自身生命的文字。曾国藩无疑是一位“时代超人”,但在他的日记中却处处可见激烈的内心挣扎,“有些事情坚持不下来,比如早起”,他年轻时经常责骂自己睡懒觉,但第二天仍然起不来。即使位极人臣,在江南军务最紧张的时候,他日记竟然不断出现“围棋一局”“围棋两局”,张剑说:“这可能是他唯一自我放松的方式,虽然他经常表示要戒,但第二天忍不住又去下棋。”张剑觉得这也是私人生活史的最大魅力,它真实,能让你身临其境,和自己产生共鸣。

私人日记是最能锻炼历史感、人生感的文献,一页一页、一年一年翻过去,时间的流逝感使宏大历史背景下的日常变得具体和琐细,张剑结合人物的多种文献互相参照,时光的流年碎影便汇成了一道长河。

《绍英日记》

希望将日记课变成一种教学特色

2018年10月,张剑调至北京大学中文系任教,2019年春季学期开设“宋元文学专题研讨”和“宋元明清日记研究”两门研究生课程,张剑回忆,有的学生在学习这门课后告诉他,原来不知道古人的日记竟是这样的。张剑告诉学生,古人日记的一个重要功能是记录每天的自我修养,包括德性和知识上的,所以很多日记其实是修身日记和读书笔记。

新学期来临,张剑将为研究生开一门新课——近代稿本日记整理。这门课更接近于张剑自己目前的研究课题。

对于开设这门课的目的,张剑坦言:“首先是想让学生和老师一起练手,这样以后碰到类似的文献不至于跳过去,因为日记中藏有很多有价值的东西;二是让学生接地气,因为做研究,特别是做文学研究,容易走虚,研究日记却可以将文学落实到生活中的具体人,之后再来复盘这个人的文学创作,才能够更好地理解他的作品;三是让学生有出版成果,对学生将来能有所帮助。”

张剑的课程限定为10名学生,人数再多无法具体指导,每名学生拟分一种稿本日记做整理研究。这门课还有一个特殊规定,张剑说:“我的其他课都允许旁听,这个课不允许,因为实践性强,无法旁听,而且第一次开这样的课,一切还在摸索中。”现在这门课的报名人数已经超过限定,根据规则,可能要靠自动抽签选人。

到北大任教前,张剑对大学生的水平有一个错误的估计,他认为本科生以学习知识为主,研究水平不会太高。到北大后才发现,有的本科生课堂作业或学年论文居然可以写到几万字,甚至像一篇硕士论文。他惊讶于现在学生的知识结构和能力,同时也提醒自己,要时刻跟上形势。所以以后,日记课也可能会进入本科生的课程中。

2019年下半年,张剑第一次任教本科生课。因为是第一次,讲得深或浅拿捏不好分寸,张剑觉得自己讲得偏学术一点,对考研的同学有帮助,对一般同学可能信息量有点大。没想到在学期末的学生匿名评分中获得了90.64分,张剑说:“我知道对于很多老师来说这个分数不算高,但是对于一个新手来说应该算是一个不错的起点,我们的学生很优秀,我会用心琢磨,要对得起他们。”

为什么从社科院文学所到北大教书?这是我的一个疑问,因为相对来说,社科院无疑更适合安静的学问之道。对于这一疑问,张剑笑答:“学校是另一个天地,再功利的学生相对于我们也是单纯的。另外自己还是想有挑战,在一个地方时间长了,热情和热度都会降低,但是你永远不知道培养学生会有什么样的结果。”张剑认为自己已经定型,对于未来看得一清二楚,“但也许能培养出超越我几倍的学生。”

目前为止,可能大学课堂上尚无其他人将日记作为一门课开设,至今也没有一部合适的讲义,张剑希望将日记课变成一种教学特色,这也是他在教学上的一个理想。

《何汝霖日记》

学生有才,老师爱才

张剑对于学生的期待和爱护在他的课程中可窥一斑。他精心设置的宋元文学专题课别具一格,他将课程分为三部分:三分之一由张剑亲自授课,三分之一学生分组讨论,三分之一外请老师来讲授,外请老师的报酬均由张剑个人课题费中支出,“其实外请老师都忙得很,答应讲是出于情义,谁在乎那点报酬呀,但不多少表示一下心里会不安。”总之,张剑希望在有限的课时之内让学生有更大的获得感,“今年我请了社科院的刘宁老师来讲散文,请北师大的周剑之讲宋诗,清华的李飞跃讲宋词,人民大学的吴真讲戏曲,武汉大学的王启玮讲宋代政治与文学,他们对所讲内容都有专精的研究,从学生的反应可以知道收获非常大。”

张剑二十多年前曾在首都经贸大学任教七年,年轻时记忆力好,给学生讲课时不用看讲稿,现在却有变化。他认为讲课时是否看稿带给学生的气场是不一样的,“我总觉得老师看着稿子讲,学生对你的信任会打折扣,而且会影响课堂整体教学的融入。但现在记不住了,我不要讲稿的话只能在PPT上多放字数。”张剑笑着说:“每次做PPT时我都觉得有压力,学生总说老师你的字太密了,字密是因为我不想过多看稿。但这是一个生命的衰退过程啊,那是没有办法的。”

第一次教本科生时,张剑告诉学生,“只要认真听课,要挂科其实很难。”他不会给学生出难题怪题偏题,走的是中大平和之路。但有一点他没经验,那就是本科生对分数节点的感受,“60分和61分,84分和85分对于学生意义不同,早知道我会努力帮他们找回这一两分。”他至今对受了些“损失”的学生怀有歉疚。

2019年春季的“宋元明清日记研究”课程结束后,学生交来的作业使张剑震惊,“他们很厉害,很多都够发表水平”。于是征求同学同意,将部分作业编成一本论文集,将于今年年底出版。“算是学生一个成果,也算师生一个纪念。”

令张剑印象特别深的是一位名叫唐娒嘉的博士生,所交课程作业是关于《胡适留学日记》的,颇有学术分量。“她展现出了很好的才气,虽然她是现代文学,我是古代文学,但学生有才,老师爱才。”于是张剑老师将自己获得的一套限套版《胡适留学日记手稿本》借给她使用,还邀请她撰写一部《过渡之舟:〈胡适留学日记〉研究》,预计明年能够出版。“学生在某些领域是比老师水平还高的专家,对于有才华的学生,要相信他们,尽量给他们机会。”

大病之后

后面的所有都是邀天之福

日记读得多了,张剑更多感受到的是个体生命的意义,这也强化了他随性达观的人生态度,“看他们的日记,会觉得人生什么可能性都有,但是要努力,而且心态上要知道,很多时候即使努力了也可能什么都拿不到,所以乐在其中就行了。”

张剑的达观还与他17岁时的一场大病有关。17岁时,他患了格林巴利综合征,又称多发性神经根炎,可以使人的运动神经麻痹。幸亏他家住河南省遂平县医院,父兄都是知名中医,这使他的诊断还算及时。县医院缺少救治条件,他很快被送到了河南省第一附属医院做了气管切开手术,“在那里,我靠呼吸机维持了近四个月,那时候还不是自动呼吸机,需要人工皮球打气,所以我家里很多亲戚都来帮我按过皮球。”

运动神经麻痹,只能等待慢慢恢复,“这几个月,病房里抬走了十几个人,家里人还怕我看到。其实我觉得没有啥关系,没死掉就很不错了,后面的所有都是邀天之福。”几个月下来,张剑的手脚末端肌肉都萎缩了,他却悟到,人的弯路走得多一点,更会知道正确的路多么宝贵。

“我会慢慢积累经验,后面的学生认真带吧。学生有一个好处是年轻,你把人生一些微不足道的智慧和经验告诉他们,尽量帮他们少走弯路、迅速成长,他们也会把青春和活力传染给你,我现在看他们就像看自己的孩子一样。”张剑的孩子也在北大读本科,成绩非常优秀。

张剑说自己一般不爱出来和人聊天,更喜欢安静地躲起来,平时基本在家研究,或在图书馆看书。他觉得选择现在这个职业的好处是没有退休感,以后不教学生了可以自己看书,“我准备将来老了,在图书馆附近租个小房子,没事就去图书馆看看书。一般图书馆附近的风景都不错,看书散步,那不是神仙般的、不假外求的日子么?”

我又问到《华裘之蚤》书名的来历,为什么不是《华裘之虱》?张爱玲这句名言到底说的是蚤子还是虱子?张剑说原来书名就是《华裘之虱》,后来请同事李国华查到张爱玲这篇文章的最早版本是蚤子,就改了。“那为什么大家知道更多的是虱子呢?”张剑说《华裘之蚤》出版后,他又查到张爱玲《对现代中文的小意见》一文,里面说“末句‘虱子’误作‘蚤子’,承水晶先生来信指出,非常感谢,等这本书以后如果再版再改正。”“可能由于张爱玲表达了这个意见,以后这篇文章就多作‘虱子’了。但她最早写的是蚤。”这时张剑好似开玩笑地说:“将来我会在某本书的书名里用上‘虱’字,因为我欠虱子一个交代。”

供图/张剑

文/北京青年报记者 王勉

编辑/韩世容