在4.23世界读书日来临之际,京东大数据研究院与京东图书共同推出2019年读书报告及战“疫”期间读书报告。基于京东大数据的分析,总结出2019年及2020年战“疫”期间的全民阅读习惯与变迁,总结这一年度的阅读趋势,有四个特点较为明显:中低线市场成为增量发动机,社交驱动力明显;名人或社会热点事件对相关图书的销量影响十分显著;不同线级城市间存在阅读传导现象;疫情宅家期间,童书、文教和书法类成为刚需,更多人重新拾起大部头。

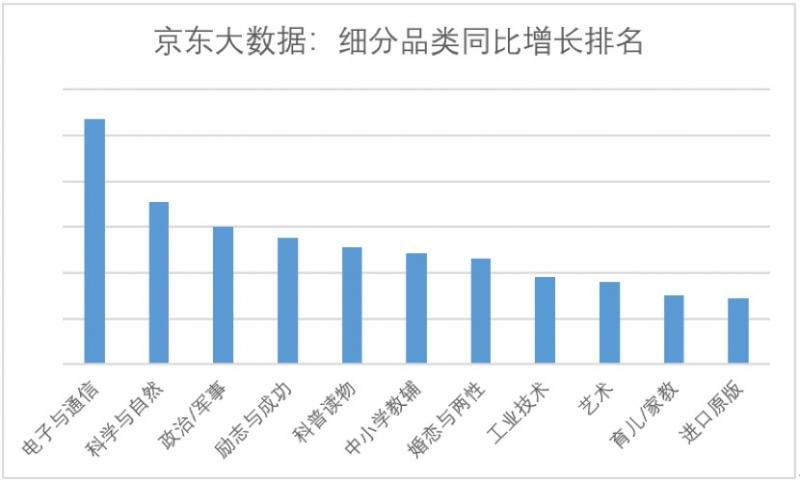

数据显示,相比2018年,去年的全民阅读习惯进一步转向实用、精致、多元,例如进口和港台书籍占比上升,励志与成功类书籍同比大幅增长,艺术、婚恋、科学类书籍都有不少增长,文学类占比虽然有所下降,但依然与童书、文教类占据成交额榜前三名。

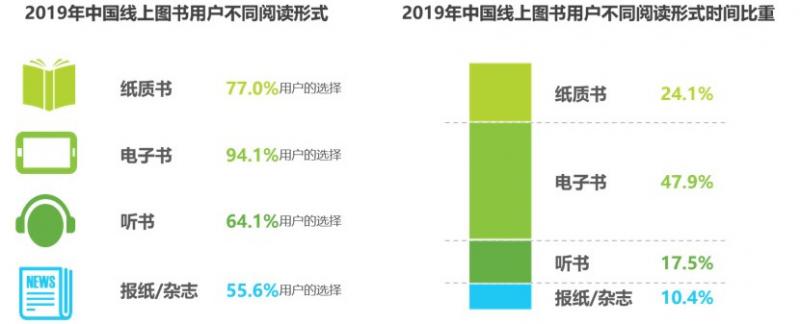

据京东数据显示,2019年,中低线市场进一步成为图书销量增长的引擎,另一方面,“纸电同步销售”的趋势在放大。据京东图书与第三方的调研显示,2019年中国线上图书用户不同阅读形式中,电子书占94.1%,纸书占77.0%,听书占64.1%,55.6%会阅读报纸/杂志。

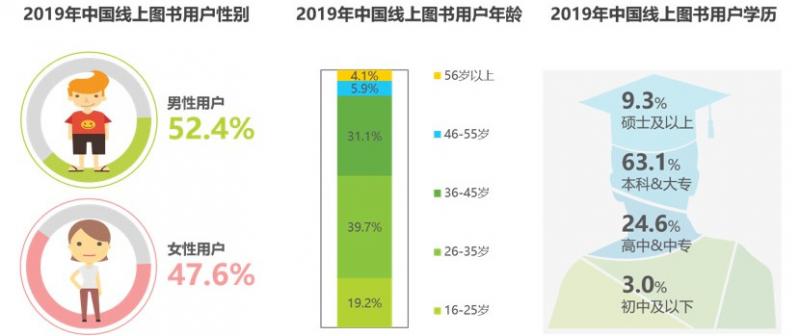

谁最舍得为买书花钱?谁爱看大部头?从2018-2019客单价的对比来看,56岁以上人群购书的平均客单价位列第一,其中政治/军事类专著占了大头;另外,他们最常购买的品类还有中小学教辅,数据显示,家中的老人承担起很大一部分辅导孙辈功课的责任。从增长来看,26-35岁的人群客单价同比增长最快,说明这个人群对补充知识或是读书爱好的需求更加旺盛,而且这类人群中女性用户的占比相较全站均值高出27%,数据显示年轻女性在毕业后越来越多地注重通过读书充电或兴趣阅读的方式提升自我修养。

除去经久不衰的经典名著外,一本新书是如何走向畅销的?京东大数据对去年销量突然上涨的几十本书籍作了销量跟踪与舆情比对,发现社会热点对人们阅读兴趣和图书销量具有相当可观的影响,大致分为几个方面:重要时间节点、权威奖项颁布、名人去世引发的怀念效应、重要的影视/IP交互影响以及知名意见领袖在新媒体渠道进行的知识推广与普及等。

就重要时间节点而言,如去年恰逢中华人民共和国成立70周年,相关书籍持续热卖。至于权威奖项颁布的影响,较为明显的是诺贝尔文学奖,比如2019年10月,诺贝尔官方同时宣布了2018和2019年度的文学奖得主,使得彼得·汉德克和奥尔加·托卡尔丘克的作品11月热度分别达到2019年1月的2倍和30倍,与此同时,近年来诺贝尔经济学奖得主的著作也广泛得到追捧。名人去世引发的怀念效应,如2019年5月著名华人建筑设计师贝聿铭去世,其相关书籍热度上升60%,同样的情况还有去年去世的美国黑人女作家托妮·莫里森,其作品的热度是1月份的6倍。说到重要的影视/IP交互影响,如去年《权力的游戏》最终季上映并遭受颇多争议,诱发了很多人买原著一读的心理,去年6月的热度上升近2倍。4月时《复仇者联盟4》中老一代英雄谢幕,相关图书热度上升7.5倍,此外还有《冰雪奇缘2》以及国内的畅销网络小说《长安十二时辰》,是影视与原著或周边相互影响的例证。

文/北京青年报记者 张知依

编辑/崔巍