王迈:绮罗

2025.7.26-9.15

颂艺术中心

站在颂艺术中心展厅,“王迈:绮罗”的金箔丝线在荧光炫色中流转,画中“数据流体”与镜中倒影重叠。这让我想起2012年UCCA尤伦斯当代艺术中心展厅的《石油怪兽》,那是桦木骨架刺破资本幻梦,笔杆握在手里像利剑;而今金线缠绕的,是每个在算法中呼吸的普通人的肉身。

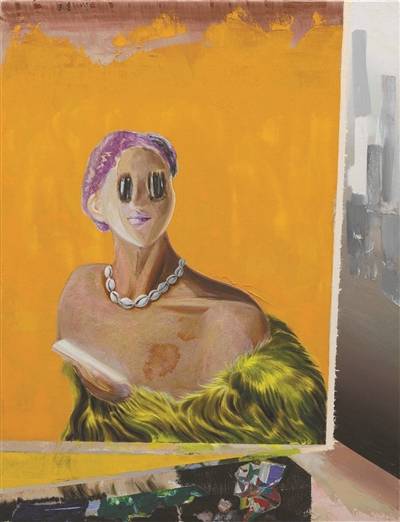

王迈《宝贝No.1》2025

个体是怎么变成金线的

王迈用“绮罗”系列作品构建的“丝线人”,精准解构了当代个体的异化,其艺术语言专业性体现在对材料与符号的运用上。

《亿贝No.1》中刺目的粉紫色腮红,接近社交平台“爆款滤镜”的高饱和色,被厚重油彩堆叠。颜料的流淌间藏着流量时代的生存法则:算法筛选的“多巴胺配色”,本质是对注意力的驯化。像极了我为推文选封面时,总要在“高级灰”与“对比色”间向点击率妥协——艺术圈的“专业审美”,在流量逻辑前常成易碎品。

《宝贝No.1》将“数据编码”作为绘画暗纹,融化的人脸下藏着直播打赏代码。这是对“人设经济”的符号学解构:当我们为照片磨平皱纹、为直播维持完美表情,就像画中人脸,正把真实骨骼换成虚拟流体骨架。数据不再是冰冷字符,而是重塑肉身的雕塑刀。最扎心的是作品中的“金缕皮肤”:荧光色缠着玉臂,贝壳挂满全身,这不是装饰,而是“流量货币化”的呈现。就像我们为KPI改标题二十遍、为广告收入软化立场,本质是用尊严兑换算法世界的“流通货币”,每个人成为了这场屏幕时代的“自我典当”参与者。

颜料缝里的解药

王迈提出问题,也把解药藏在画布褶皱里,用艺术语言提供了可触摸的方案。

《仙女赠我绮罗No.1》刻意保留刀削般的颜料肌理,带着“表现性绘画”的痕迹。那些不完美的褶皱,是对抗算法规训的生命证明。就像朋友圈里流行的“素颜live图”:当AI生成“完美文章”、滤镜磨平所有瑕疵,不完美反而成了最珍贵的真实。这些肌理恰是证明:笔尖的颤抖比AI的流畅更有力量。

《绘画山之艺无涯No.1》《妙笔之冕No.1》中藏着“文化抗体”:明代青花碎片在霓虹中闪光,溶解的人脸倒影竟是宋画山水。这不是传统元素拼贴,而是对“信息过载”的美学救赎。宋画“留白”哲学在此重生——就像苏东坡用“闲人”二字消解焦虑,艺术家告诉我们:在每秒刷十条热搜的时代,学会“留白”才能守住精神的呼吸孔。

展厅“平行现场”的策展设计更妙:观众举手机时,取景框里会叠印三层影像——精修的自己、素颜的自己、画中数据化的自己。这像极了日常:对着镜头补妆、被抓拍素颜、看文章被算法标记“低质内容”。这样的空间叙事让我们直面:哪个才是真正的我?

王迈《仙女赠我绮罗No.1》2024

照见的是众生相

对大众而言,这些作品更像镜子:谁没为“人设”隐藏过真实?谁没为朋友圈点赞数纠结?谁没在算法信息流里,感觉喜好正在被定制?王迈要我们做的不是回到过去,而是在算法织机轰鸣中守住“肉身笔触”——像他保留颜料肌理那样,我们可以保留观点的棱角;像宋画山水在霓虹中呼吸那样,我们可以在信息洪流里保存一块“精神留白”。

这正是“绮罗”的动人之处:它既是艺术圈的当代寓言,也是普通人的生存指南。毕竟,对抗异化的第一步,是看清自己身上是否悄悄织上了“金线”。

文/鲜卓恒

图源/颂艺术中心

编辑/刘忠禹