今年全国两会上,国家卫健委主任雷海潮关于加强体重管理的一段讲话火爆全网,“国家喊你减肥”冲上热搜。从今年起,国家卫健委启动实施“体重管理年”活动,并引导医疗卫生机构设立体重门诊。北京众多医院积极响应,加速推动体重管理门诊落地。此前,本市提供减重诊疗服务的医院已有不少,3月份以来,各医院打造的体重管理门诊有何不同?近日,北京青年报记者前往多家医院探访发现,随着体重管理门诊遍地开花,无论是人们的健康理念还是医院的多学科联合诊疗方式,无不在推动科学体重管理成为全民健康新趋势。

变化1 健康意识觉醒 门诊追求体重管理者增多

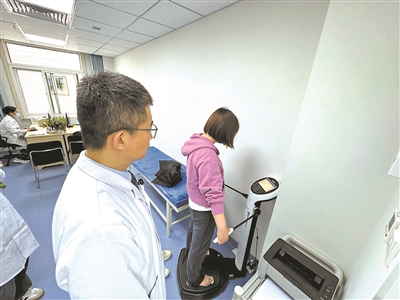

4月9日一早,北京世纪坛医院门诊楼四层的体重管理门诊,已有不少患者和家属将走廊外的座椅占满。9点,家住西城的程怡(化名)敲开了诊室的门,迎接她的是该医院肥胖与代谢病中心副主任廉东波。

程怡今年35岁,身高161厘米,身着宽松卫衣和黑色牛仔裤,乍一看身材与正常人无异。但当她站上人体成分分析仪,测出体重为69公斤,BMI(身体质量指数)为26.6。“按我国成人体重判定标准,她已属于超重人群。这个数值超过28就是肥胖了。”廉东波说。

“生完娃体重比原来多了20斤,工作又忙还得带娃,根本没空减肥。听说这里的体重管理门诊开了,就来找廉大夫试试,想让身材恢复原来的样子,穿漂亮衣服。”程怡的目的很明确。

测量结果显示,她的骨骼肌含量正常,但体脂肪超标了不少。结合她的工作、生活和饮食,廉东波通过药物和饮食干预相结合的方式,为她量身打造了减脂增肌方案。他还给程怡布置了一份“作业”:每日主食减少三分之一,同时记录每天吃进嘴的所有东西,从一日三餐、加餐、喝水,到日常活动、运动都要一一记录在册。一个月后回来复诊时,廉东波将根据她的记录针对性地纠偏。

走进廉东波门诊的人群中,像程怡这样的不在少数。自从3月“国家喊你减肥”的号召发出后,廉东波明显感受到,最近大半个月,门诊中追求体重管理的人多了不少。“以前来的大多是因肥胖产生并发症的患者,如今,许多未出现严重并发症的超重人群也主动就诊,甚至体重正常但体脂率稍高的人也来寻求指导。”

北京清华长庚医院临床营养科主任杨勤兵也有同样的感受。“近半个月以来,不少人BMI并未达到超重或肥胖,也来医院寻求体重管理,说明国家的号召确实管用,也折射出公众健康意识在提升。”

变化2 诊疗模式革新 从单打独斗到多学科联合

北青报记者走访发现,本市不少医院多年前便已在提供减重服务,以内分泌科、胃肠外科等为主责科室,且主要通过药物或手术的方式进行医学减重,各科室间基本处于“单打独斗”状态,如今的体重管理门诊则更强调多学科“联合作战”,开展个性化施治。

自2015年起,北京清华长庚医院临床营养科就开设了医学减重门诊,后续联合内分泌与代谢科、胃肠减重外科、中医科等科室共同提供服务。该医院医务管理部部长林思勇介绍,今年4月初,体重管理联合门诊正式上线,各科室携手将发挥“1+1>2”的效果。“联合门诊有五个主力科室,分别是临床营养科、内分泌与代谢科、中医科、心理科、胃肠减重外科;同时还会辐射妇产、耳鼻喉、呼吸等相关科室,如果患者因肥胖同时伴发相关并发症,都可以找到相关专家就诊。”

体重管理联合门诊如何运行?林思勇表示,部分肥胖患者情况复杂,需跑多个科室,比如肥胖且伴有糖尿病、焦虑等,医院根据各科专家时间的“最大公约数”,将体重管理联合门诊时间设为周三上午。也就是说,与体重管理相关的五个科室在周三上午均有医生出诊,若患者需其他科室协诊,可便捷转诊至联合门诊医师,且无需改期预约挂号;此外,医院围绕联合门诊优化诊室布局,科学的动线设置最大限度减少患者“跑腿”。林思勇表示,针对部分严重超重、合并多器官功能损害的肥胖患者,医院将进一步推出多学科MDT诊疗,让“医生围着患者跑”,帮助有需要的患者制定“最优”诊疗方案。

在北京积水潭医院,体重管理联合门诊也已开始试运行,同样是多学科联合提供“一站式”服务。该医院院长助理、医务部主任鱼锋告诉北青报记者,不同于以往,积水潭医院此次开设体重管理联合门诊,更加突出主动筛查,牵头部门在健康管理中心,通过健康体检提前发现体重异常的人群,进行分类管理、提早干预。

“大部分轻度超重人群只需通过饮食、运动和生活方式调整即可实现减重,我们会为其提供相关建议,并开具运动和饮食处方;对于重度或由疾病引起的肥胖者,则建议到相应科室就诊,或启动多学科联合会诊,提供个性化减重方案。一些超重、肥胖的患者可能伴有骨关节病,我们还会发挥医院骨科优势,让治病和减重‘双管齐下’。”鱼锋说。

变化3 服务理念升级 开启全生命周期、全流程管理

廉东波告诉北青报记者,“体重管理”这一概念其实颇有深意,以前单说减肥,侧重针对出现并发症的患者,用医学手段减轻体重,现在则上升到了“管理”的层面,这是一个全人群、全生命周期、全流程的概念,突破了以往“治病”的范畴。

“比如,我们强调从孕产妇开始,控制孕期体重预防‘巨大儿’;针对儿童、青少年,建立健康饮食运动习惯,避免成为‘小胖墩’;对于中老年群体,关注肌肉流失与代谢下降,预防肥胖的同时也要注意肌少症;体重正常者也不能放松警惕,需定期监测关注体脂率、肌肉量等指标。体重管理不仅是‘减’,更强调科学保持健康状态。”廉东波说。

北青报记者梳理发现,本市各医院开设的减重门诊可以说覆盖了全生命周期、全人群。今年3月18日,首都儿科研究所成立医学体重管理中心,针对小胖墩们提供多学科综合服务;4月初,北京妇产医院开设体重与营养代谢门诊,重点针对女性备孕、孕期、产后、更年期等关键阶段,实施科学的体重管理;北大医院也早已“出手”,老年病内科、妇产生殖医学中心、儿童医学中心等科室都有成熟的体重管理特色门诊……

从患者类别上看,体重管理门诊如何覆盖不同肥胖程度“胖友”的治疗需求?目前,各医院基本采用分类管理的模式“对症下药”。

例如,在北京清华长庚医院,林思勇介绍,首先是体重管理“关口前移”:针对BMI正常但担忧肥胖风险的人群,通过健康宣教、饮食及生活方式指导预防体重超标,即“治未病”。其次,对于“单纯性肥胖”患者,进行营养代谢评估,制定科学干预方案,包括饮食营养干预、生活方式干预、药物治疗等。对于肥胖合并其他系统并发症的患者,如肥胖伴糖尿病、影响生殖健康等问题,需进行多学科联合门诊管理;最后,少数患者可能因肥胖导致严重并发症,如合并严重糖尿病、心脑血管疾病等,需要启动多学科MDT综合诊疗,除营养干预外,制定更为积极的治疗方案,包括药物、微创减重手术等。

林思勇表示,体重管理不是“一朝一夕、一蹴而就”,从前期的健康宣教、倡导健康生活方式,到饮食营养干预、药物治疗、减重手术,再到术后康复,该医院将对患者施行全流程全周期的闭环管理。

·突破·

让体重管理可持续 医生们有不少妙招

体重管理并非易事。关于减肥,有的人能靠“管住嘴、迈开腿”成功瘦身,有的人甚至越减越胖,还有人因减重时间长、过程痛苦便草草收场。杨勤兵说,减肥路上,“胖友”们主要面临两大“拦路虎”:一是怕肚子挨饿,二是怕运动受累。减肥最难的就是坚持,如何突破?与肥胖搏斗了多年,医生们攒了不少技巧。

4月10日,36岁的陈鑫(化名)来到北京清华长庚医院临床营养科就诊,身高一米八的他体重达到了99公斤,BMI为30.56,属于肥胖。杨勤兵建议采取饮食调整+运动的方式减重,并给陈鑫出具了一份饮食指导方案。

方案中标明了每一类食物摄入的分量,以及可选食物、慎选食物、烹调方式、进餐注意事项、适宜的运动等信息。北青报记者注意到,陈鑫可选择的食物涉及主食、蔬菜、肉、蛋、奶等八大类常见食物,看起来十分丰富,每日摄入总量不超过19.2份即可。“让我只吃一两样东西减肥肯定受不了,各种食物搭着吃,减肥不至于太痛苦。”有了医生的加持,对于“漫漫减肥路”,陈鑫底气十足。

“这样能让‘胖友’们不挨饿也能瘦下来。如果让他天天吃水煮菜,或者不让吃主食纯靠饿,肯定坚持不了几天。我们为每个患者制定了‘食物交换份表’,其中包含了八大类常见食物,同时为他们测出目标体重下每日摄入的总热量,再将这些热量均衡地分配给八大类食物,并折算成每日摄入的分量。通过科学调配,既能控制热量,又能让患者吃到尽可能多的食物,且营养均衡,更有利于长期坚持。”杨勤兵说。

在北京世纪坛医院,廉东波则遵循“阶梯式疗法”,建议患者慢慢减少摄入量,每顿饭比平时少吃三分之一,让身体有个平缓过渡。对于实在“起步难”的人群,比如基数大、没时间运动的,则根据患者身体情况适当给予药物辅助,让患者看到体重下降,慢慢建立自信心,从而有助于长期坚持。

对于许多“胖友”来说,害怕锻炼劳累,迈开腿是个不小的挑战。对此,杨勤兵说,科学运动是关键。“为了避免患者出现全身酸痛而影响锻炼积极性,我们建议他运动后充分拉伸,减少运动后的不适感。有些人确实生活工作节奏很快,没时间运动,就建议把运动时间融入日常,比如上下班通勤采用骑车、快步走等方式,用这些碎片化锻炼降低执行门槛,增加身体消耗。”

减肥半途而废怎么办?“体重管家”来帮忙,各医院纷纷建立了随访制度定期“监督”。值得一提的是,北京清华长庚医院还计划引入个案管理师制度,由具备医疗背景的专人负责健康档案建立、定期随访及个性化指导,督促人们做好自我管理。“随着人工智能技术的引入,未来我们还将依托院内完善的智慧医疗体系提供全面动态健康咨询和诊疗服务,让体重管理变得更加便捷、轻松。”林思勇说。

·误区·

肥胖其实不是病?别等到有并发症才就医

有人认为,肥胖只是体型不好。实际上,世界卫生组织早已将肥胖定为一种慢性疾病,并向全世界发出忠告:肥胖病将成为全球首要的健康问题。

廉东波表示,医学研究证实,肥胖与200余种疾病的发生密切有关,最常见的是代谢问题(如糖尿病、高血脂)、心脑血管疾病(如冠心病、中风)、呼吸系统问题(如睡眠呼吸暂停,严重者血氧饱和度竟低至40%),还有骨关节炎、多囊卵巢综合征等等。此外,肥胖人群还可能存在自卑、抑郁等心理问题,社交、就业、情感等也可能受到影响。

鱼锋还关注到,肥胖的人越来越多,但到医院就诊的只占小部分,“胖友”们的主动就医意识仍然薄弱。“很多人求医往往是因为出现了并发症,如糖尿病、高血压、关节痛等等,其实可能都与肥胖密切相关,需警惕。”

“灵活的胖子”没问题?身体指标会从量变到质变

如今,各类社交平台上活跃着不少体重超标的人群,有的可以对着镜头跳妖娆的舞蹈,有的能在运动场上表现不俗,其才能甚至超出常人,不少人自称“灵活的胖子”;也有人认为“胖友”长相喜感,招人喜欢。

廉东波提醒,“其实从严格意义上来说,世界上并无健康的胖子,肥胖必然伴随潜在风险,只是身体各项指标还没有从量变跨越到质变。以灵活运动的‘胖友’为例,其身体关节活动能力只是尚未下降,但如果体重始终居高不下,运动能力必然会受损。只要超重和肥胖,一定要管好体重。”

减肥神器有作用?脱离科学规律的都是伪科学

在市场上,减肥产品和方法层出不穷。廉东波提醒,减肥逃不开“能量缺口”的物理规律——摄入小于消耗才能减重,所有脱离科学规律之外的产品都是伪科学。一些减肥沐浴露、燃脂膏等,本质是商家抓住消费者急于求成的心理而营造的噱头。

也有的“胖友”会跟随运动主播盲目运动,跑步半年体重没变,膝盖先废了。也有的人依赖偏方,比如盲目生酮饮食或极端断食,反而容易伤身。廉东波建议大家科学管理体重,如果没有把握可以到医院寻求专业的方案。

身材越瘦越美丽?瘦子同样需要体重管理

当下,不少年轻女性追求“白瘦幼”审美,认为越瘦越苗条越美,但过分纤瘦或隐藏健康问题。廉东波表示,“体重管理”不仅是减肥,也要关注体重过轻的情况。BMI小于18.5的人群就要引起注意,可能存在营养不良等风险。体重管理是双向的,需追求“健康体态”而非盲目瘦削。

杨勤兵提醒,就算是BMI在正常范围内的人也应重视体重管理,要警惕体脂率过高的隐性肥胖。同时,好的体重也要保持,尤其是到了四五十岁代谢下降,人很容易发胖,需提前做好体重管理。“绝对不能将体重管理当成一个阶段性任务,而是要将其变成长期的、健康的生活方式。”

文/北京青年报记者 蒋若静

摄影/北京青年报记者 蒋若静

编辑/贺梦禹