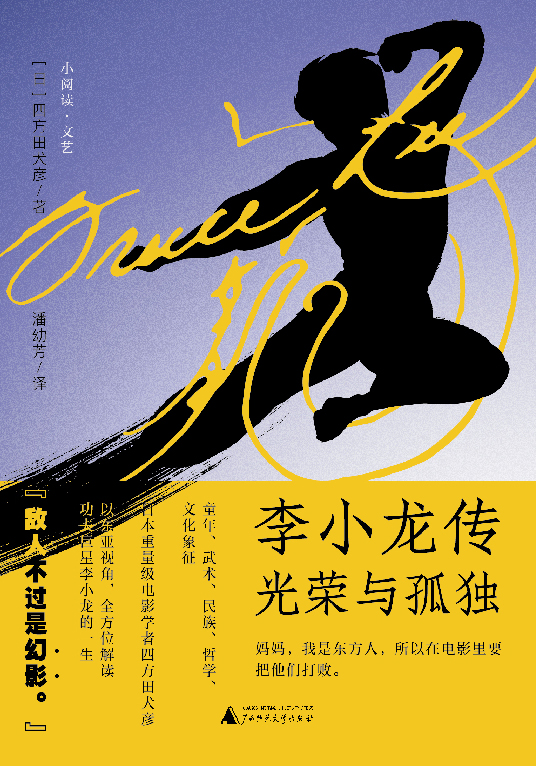

《李小龙传:光荣与孤独》[日]四方田犬彦 著;潘幼芳 译;广西师范大学出版社丨小阅读

1973年9月,爵士乐评论家平冈正明与夏威夷—关岛中枢地带太平洋各民族独立活动家相识,在前往比基尼岛的途中访问了密克罗尼西亚最南端的马朱罗环礁。在这里,他们偶然一起看了一部让岛上居民欣喜若狂又沉浸于其中的电影。之后他写下了当时的感 受:

7米宽的道路就像是浮在海面上的细长的环状绳子,右侧是波涛汹涌的太平洋,左侧是绚丽多彩、炫目的礁湖,电影院就在岛上的椰子林中。我为了躲避倾盆而下的暴雨,飞身进入电影院,映入眼帘的是《猛龙过江》。因为电力不足,画面显得有点苍白。雨停后,三个一群、五个一伙,全家坐着小卡车赶来的岛民全然不顾画面问题,每当李小龙打倒一个敌人时,便送上掌声、口哨声和欢呼声。打败查克·诺里斯的时候他们不禁高兴得手舞足蹈。为这样的画面忽喜忽忧的观众,我还是第一次看到。(2)

《猛龙过江》曾于1972年年底在香港上映,获得了前所未有的人气。不过,此时这部电影尚未在美国正式上映,李小龙本人也未曾期待能够在欧美大受欢迎。在日本,信息更为落后,就连电影评论家也没有看过他出演的作品,甚至没有听说过他的名字。尽管如此,从香港到东南亚,甚至环太平洋的各个岛屿上,李小龙的名字已经非常响亮。因为这些地方的电影市场中,华人的影响力占绝对优势。这里引用的文章虽然是平冈过了好多年后即1992年执笔写下的,但在日本还不知晓李小龙的年代,这篇文章成为日本观众在海外接触到李小龙出演的作品的重要证词。这里我们引用一条证据——山口淑子的证言。1974年为了制作有关巴勒斯坦问题的纪实节目,她访问了贝鲁特难民营。在“二战”前以艺名“李香兰”成为“满映”大明星的她,此时作为富士电视台节目《3点的你》主持人,一直活跃在第一线。她在当地遇到了供职于大使馆的日本空手道老师,了解到在阿拉伯地区格斗术非常盛行,其原因之一是电影。

据说在贝鲁特,三年前BIG BOSS等作品已成为长期上映的热门影片,《教父》的影响远不如这些作品。而且,观众们非常乐见“反派角色”是日本人,我感觉到日本人在阿拉伯的形象似乎开始变得有些微妙。尽管如此,日本青年走在街上,当地人便会朝他们高喊着“空手道、柔道”,并摆出空手道的姿势,可见空手道是多么受欢迎。酒店服务员也许是为了答谢收到小费,突然拍了拍可乐的空瓶口,把瓶子的下半部分砸得粉碎——我也曾有过这种令人胆战心惊的经历。(3)

BIG BOSS是指1971年在香港制作的李小龙的第一部功夫电影《唐山大兄》(日译片名《猛龙千钧一发》)。关于“功夫”这个词的意思,请参照本书第175页。山口的文章中讲述了这样一个令人吃惊的事实:该电影同年在贝鲁特公开上映,之后还持续放映了三年之久。实际上,没有看过这部电影的山口,将日本柔道家扮演反派角色的《精武门》(日译片名《猛龙的愤怒铁拳》)和该作品混为一谈了。但是,这在当前并不重要。这个证言说明的是两个决定性的事实,一是在因为以色列建国而被放逐他乡的巴勒斯坦人,以及把他们作为难民接受的约旦人之中,以李小龙为代表的功夫电影受到了压倒性的欢迎。另一个事实是,他们的狂热是不分中国和日本,不论是李小龙的功夫还是日本的空手道和柔道,都被他们一同接受 了。

这个问题之后再详细讨论。李小龙在香港出演功夫电影的时间只有1971年到1973年的短暂三年,且仅仅留下了四部作品。但在香港,这些作品一出立马受到追捧,每次新作登场都会刷新纪录。1973年,功夫电影在美国非常流行,尤其是李小龙出演的功夫片得到了广泛的关注。平冈和山口的证言表明:早在美国公映之前,李小龙出演的作品便已在当时被称为“第三世界”的世界各地上映,博得了狂热的人气。

平冈紧接着指出,香港功夫片最早在法国流行,并如此写道:

之后朋友们告诉我,无论是在纽约的哈莱姆区,伦敦的唐人街,还是贝鲁特,布鲁斯·李都是人们眼中的英雄。他所谓的“第三世界频道”确确实实存在,这也是他的本愿吧。(4)

功夫电影在世界范围内流行,对于发源地香港的人们而言恐怕也是意想不到的。1973年,当时正在罗马实验电影中心留学的电影史学家罗卡,之后怀念地记述了自己第一次在三流电影院观看意大利语配音的《精武门》时的回忆。每次出现打斗场面,观众都变得狂热起来。但是他们一看到李小龙和苗可秀的恋爱桥段就觉得无趣,甚至起身上厕所。在罗马的街角到处都贴着罗烈主演的《天下第一拳》的海报,该海报称:“从北部重工业地带的大城市都灵,到南端西西里的小城镇,香港的武术电影随处可见,大家都在谈论中国功夫。”李小龙的《唐山大兄》和《精武门》使得中国功夫热在各地蔓延,特别是在都灵,一名三十岁的男子武术家,平时就热衷于香港的“武打影片”,由于过度兴奋,竟在练习中导致弟子死亡。罗卡写道,该事件在社会上引起了巨大反响,对于“港式超暴力影片”所带来的影响,评论界非常惊讶。(5)

笔者直接从罗卡那里了解到,有一次李小龙摄影组突然造访了他打工洗盘子的中餐馆“上海”,想将该店作为《猛龙过江》的舞台——中餐馆的外景地。遗憾的是,最终拍摄还是决定在另一家中餐馆进行,但罗卡似乎因近距离地接触到李小龙而兴奋不已。

20世纪70年代前半期,李小龙的电影给全世界带来的冲击真是难以估量。他不仅给以拳击为主导的好莱坞格斗场面带来了丰富的踢击动作元素,也给黑人动作电影等不少领域带来了活力。站在现在的立场来看,好莱坞的动作片可以说在李小龙之前和之后发生了前所未有的改变。不仅如此,他还向日本、韩国、泰国等亚洲各国的电影产业创立了“功夫电影”这一类别,从漫画到电视游戏,为各种各样的亚文化提供了题材。例如,法国新浪潮派导演阿涅斯·瓦尔达,以在电视游戏中登场的李小龙为素材,于1987年发表了一部名为《功夫大师》的电影。

李小龙的影响远不止电影产业,给社会、文化等层面也带来了巨大的冲击。在美国,李小龙所体现的强烈道德感、提倡禁欲的中国人形象,不仅在亚裔美国人中,在非裔和西班牙裔美国人中也成为代表性的特征,常常被用来描述少数派人种的抵抗和团结。就像在60年代的古巴,《座头市》成为人民抵抗美国帝国主义的象征一样,这位武术家的一举一动,也给了巴勒斯坦难民勇气和活力。

当然,这也可以说是与亚洲人新刻板印象的形成完全截然不同的现象。20世纪八九十年代,我经常访问摩洛哥,有时在街角处的各个地方被孩子们称为布鲁斯·李,有时被堵在小巷口大叫:“啊打!”(当然我会摆出姿势,用更大的声音喊:“啊打啊打!”于是他们突然神情严肃起来并往后退,这都是常有的事。)在纽约的哈莱姆区,将日本人、韩国人等东亚裔统称为“李先生”几乎已成一种习惯,我认识的非裔舞蹈演员说,小时候就听说日本人都是功夫高手,所以如果惹他们生气会很麻烦。李小龙带来的冲击,至今仍在波及全世 界。

在这里,我想先说一件奇怪的事情。事实上,李小龙的电影在日本总是很晚才公开上映,比世界各地都要晚。1971年开始的李小龙热潮直到1973年年底之后才蔓延至日本,那正是《龙争虎斗》以《燃烧吧!猛龙》这一译名作为春节电影上映的时候。不用说,那时李小龙已经结束了三十二岁的短暂一生,所以日本从未经历过李小龙作为活神话的时代。

李小龙电影在日本的上映比其他国家晚了很多,并且首先在日本上映的并不是纯正的香港电影,而是与华纳兄弟合作的全英文作品,这一点则更是意味深长。《龙争虎斗》于当年七月率先在香港上映,大受欢迎,一个月后在美国上映,但观众人数远远低于《猛龙过江》,没有得到像香港观众那样的大力支持。然而在日本上映后,却出人意料地获得了巨大的成功。结果,从1974年到1975年,李小龙的三部香港电影陆续在日本上 映。

在日本发行和上映延迟,有中日双方的原因。嘉禾公司的邹文怀认为,日本人对香港乃至中国都抱有强烈的偏见,因此本来就没有把日本作为市场来考虑。更不用说像《精武门》那样描写日本人暴行和卑鄙的反日电影,日本观众不可能只是默默地观 看。

20世纪五六十年代,代表香港的两家电影公司邵氏兄弟和国泰经常制作以日本为舞台的作品。邵氏聘请中平康、井上梅次、西本正等导演、摄影师,委托他们制作日本所擅长的快节奏动作片,国泰则以尤敏这样的偶像女演员为主人公,制作中日合作电影。但是,后者(国泰)仅仅是个例外,日本电影公司对香港电影并无兴趣。在今天无法想象的是,当时席卷东南亚一带的香港电影,却丝毫没有考虑到日本的情况。曾经作为邵氏董事、了解其中原委的邹文怀对向日本出口李小龙作品一事也态度消极。(6)

另一方面,日本的发行商几乎没有认识到,60年代的香港与东京一样,其电影对东南亚一带都具有很强的影响力。印象中,60年代在日本上映的中国电影,历史宣传片居多,带有一定的意识形态特征,并且当时的日本人仍然对中国人怀有偏见,也许会认为北京官话的发音十分滑稽。所以上映李小龙的电影时,首先语言不是用中国普通话,而是用英语更加理想。简而言之,日本不是直接引进香港电影,而是经由好莱坞,也就是经由英语遇见李小龙的。(7)直到现在,比起“李小龙”这个中文名,“Bruce Lee”这个英文名在日本更广为人知。顺便一提,韩国在引进香港电影时并不像日本这样曲折,按照韩语读音将“李小龙”读成“I So ryong”,用韩文来标记,并为人们所熟 知。

在发行电影时,日本的发行公司减轻中国味的做法至今也没有改变。20世纪90年代,很多香港恋爱电影在日本上映,其中许多都被赋予了像是美国爱情喜剧a般的奇异标题,光看标题就很难判断是否为香港电影。70年代的日本发行公司特意把“龙”写成英语,高唱“dragon”,以美国人气打掩护,这种做法至今丝毫没有改 变。

尽管如此,1973年年底,《龙争虎斗》刚在日本上映就大受欢迎,这证明了邹文怀的观点(幸好)是错误的。香港的制作公司终于认识到日本是一个强大的市 场。

第一次看到李小龙的电影以及同时代的香港电影,日本人到底会有什么反应呢?在当时公开的宣传册上,极真空手道会馆创办人大山倍达和漫画原作者梶原一骑是这样称赞的——大山说:“真佩服。我从来没有在空手道电影中看到过这么精彩的东西。”梶原说:“作为一个空手道修行者,我认为空手道的厉害之处是真功夫。”双方都把李小龙的武术称为“空手道”,并把它纳入日本现有的武术范畴。这说明70年代中期的日本,充分描述东亚一带武术的词汇是多么匮 乏。

那么电影评论家怎么看呢?《电影旬报》1973年12月上旬期刊登了三页黑白照片介绍和三位评论家的八页评 价。

同期还刊登了为弗朗西斯科·罗西《马蒂事件》组织特别座谈会的采录剧本,与之相比,对《龙争虎斗》的处理方式显得有些轻率,但姑且可以看出将其作为热门作品来处理的态度。在照片介绍的页面,站在演员休息室的李小龙边上添加了这样的说明:“拥有健壮肌肉的超级明星布鲁斯·李,新动作片是他全程大展拳脚的功夫代表作。”美国的介绍报道是把“功夫”记为“kung fu”,日本在不知其意的情况下,将其用片假名“クン·フー”表示,并发展成了最新的流行语。由此可以推测,关于李小龙的信息不是来自香港,而是主要来自美国。在介绍《龙争虎斗》这一作品时,首先将它称作是别开生面的好莱坞作品之一。文章方面有石上三登志、河野基比古、原田真人三人投稿。(8)

石上的随笔《奇怪!〈龙争虎斗〉》真实地表现了日本电影评论家有生以来第一次观看香港电影时的困惑和兴奋。他首先公开表示自己喜欢“粗犷的风格”,关于《龙争虎斗》,他回避谈论电影本身,而是如此写道:“这真是一部令人吃惊,又让我饶有兴趣的珍作。”刚看完的电影确实给他带来了强烈的冲击,但他却找不到表达这种冲击的语言,只能写出一些离题或自嘲的内容,来填满整张纸。河野的《殊死搏斗之〈龙争虎斗〉》一文采用略显平静的语调,提及欧美人追求嬉皮士风格的“东洋”奇迹,指出隐现在这部充斥着武斗精彩场面的影片里的“不合理之处”。接着又提到情节上的一些不足之处,与《007之诺博士》的相似之处。在河野的表达中值得注意的是,其中有一段写道:“这部电影很恬淡,就像青春期前的中学生一样观念单纯”,“甚至让人感到主人公对女人的厌恶”。最后,住在美国的原田报告了“空手道电影”在美国的流行,并介绍了李小龙的美国经历。

站在现在的角度去读,就会发现三个人用三种方式、以有趣的形式反映出了当时日本电影评论家的思考框架。一种是面对迄今为止从未见过的武术场面和香港的新鲜感时单纯的兴奋;另一种是将电影分为西方电影和日本电影两个类别,在二分法的基础上来理解这部新作,如此一来,解读时便会碰壁。由于评论家们将《龙争虎斗》这部电影放在西方电影的框架下进行解读,李小龙与美国的关系往往被突出报 道。

顺便一提,据本书开头引用的平冈正明透露,《龙争虎斗》在日本上演之后,早早献出赞美词的是大和屋竺、内藤诚等日活、东映株式会社制作动作电影的导演,或是写剧本的电影人。他们首先为映入眼帘的李小龙肌肉的无可比拟性而着迷。李小龙所体现的健壮肌肉和速度美学,正是当时日本电影所缺失的东西——就这一行业观点,他们达成了共识。这一事实证明,香港电影画面中“粗糙的情节和布景”根本算不上缺陷。据说,特别喜欢李小龙的大和屋,将李小龙的身体誉为“传说中的舞蹈家尼金斯基的再现”。(9)此后,平冈在1987年的《香港喜剧大序说》(政界往来社)中,论述了李小龙死后的香港电影现状,而他自己也在极真会作为一名武术家不断进行钻 研。

但是关于李小龙,并不只有这样的称赞声。更确切地说,在70年代,除了一部分狂热的爱好者外,大部分的电影评论家都不承认功夫电影的存在,即使承认了也只会用极为轻蔑的语气来提及。例如,之后将在聚焦亚洲·福冈国际电影节上大展身手的佐藤忠男如是写道:

我们到现在为止,说起东南亚的电影,只知道香港的电影,因为那些都是荒唐无稽的空手道电影或者闹剧,所以即使看了这些电影,也不能理解东南亚的现实,不会为他们的苦恼而苦恼。但是在泰国、菲律宾、印度尼西亚等地,有很多电影都是以民族苦恼为严肃主题的作品。试想一下,香港是一个有着国际性的特别风格的地方,虽然那里的电影贯彻商业主义,但东南亚的电影界并不是到处都这样。当然,就算是荒唐无稽的空手道电影,至少也能让之前不了解某一地区的人们对该地区熟悉起来,所以绝对不能忽视。对于东南亚各国的人来说,如果能通过电影知道他们现在有什么苦恼事就更好了。

这篇文章光是引用就足以让人对这强大的偏见感到惊讶,佐藤的这一段落里充满了对事实的认识错误和傲慢。

首先香港没有“空手道电影”,有的是功夫电影(广东话所说的“功夫片”),没有一个动作演员使用了起源于冲绳的空手道。其次,“有着国际性的特别风格的”香港只有商业电影,其他地区存在着“以民族苦恼为严肃主题的电影”,这一观点不仅是错误的,更显现出日本人傲慢的亚洲观和电影观。关于李小龙电影充满了作为中国人,以及作为受到英国殖民统治而成长的香港人的苦恼这一问题,是本书的基调与重大主题,之后会慢慢叙述。根据这篇文章可以推测出这样的事实,佐藤只看在国际电影节上展出的A级“作家”的作品,从来没有在泰国或是印度尼西亚当地电影院看过当地上映的不知名娱乐电影。(11)

佐藤的电影观根源分为三个层次,即好莱坞电影是商业主义的娱乐,欧洲电影是品位高雅的艺术,而亚洲电影是向观看民族苦恼的人诉说历史的教材。不属于这些范畴的电影,就会被视为荒诞无稽、不值得一看的作品而排除在外。可以想象,日本的西洋电影进口商在李小龙电影面前犹豫不决,也是因为他们被这种一本正经、官僚化的亚洲电影观束缚。对只知道萨蒂亚吉特·雷伊的印度电影和红色政治宣传影片的人来说,突然出现的响彻怪叫声的动作电影只能理解为无法分类的矛盾作品。但是,这是70年代日本人对亚洲电影的普遍认 识。

前面引用了很多他人关于李小龙电影的言论,那么在这里我也简单地说说我自己的看法 吧。

和大部分日本观众一样,我也属于因《龙争虎斗》而爱上功夫电影的一代人。1974年1月,我因讨厌内讧不断的大学而一直泡在电影院,直到有一次在电影院的屏幕上遇见李小龙,便完全成为他的俘虏。1975年,我分两次看完剩下的四部电影,然后在大学研究室里发出怪叫声,让他人觉得毛骨悚然。在当家教的地方,和学生一起挥舞纸制的双节棍,引起学生父母嫌弃,可以说我患上了严重的“龙”病。一方面,我对戈达尔和帕索里尼的实验性研究很感兴趣,在读懂了深奥的文章时发现了知性的喜悦;另一方面,在动作场景中不时变幻的肌肉面前,我竟哑然失语了。虽说是训练有素的身体,但一个男人的肌肉体型竟是如此美丽,加之动作敏捷又禁欲,真让人惊叹不 已。

对我来说,第一个转机是在1978年。当时由嘉禾以李小龙拍摄的电影为素材制作的《死亡游戏》,使整个日本掀起了第二阵布鲁斯·李热潮。为了尽快观看这部新作,不少评论家和作家通过杂志社的关系飞往香港,拜访嘉禾的试映室。当时我只是一名研究生,还没有和媒体接触,甚至没有试映会邀请函,只好一个人怀着隔靴搔痒的心 情。

那时,一家出版社来找我。“其实布鲁斯·李还活着。五年前去世的是双胞胎弟弟,他本人则潜藏在某个地方等待时机,所以想问一下,能不能在两周左右,紧急写一本主旨为李迟早有一天会隆重复出的书呢?”书如果取名为李小龙的话,当时那个时代就算是澡堂里烧水的柴火都会畅 销。

“就参照这本书来写。”出版社给我的是用英语写的《李小龙传说》。读了一遍让我不由得感叹,所谓荒诞无稽指的就是这个吧。李小龙到底是被日本武术家派遣的专业杀手忍者暗杀的,还是因为他把中国拳法的秘密告诉外国人而被高手杀死的?翻遍每一页,都滔滔不绝地书写着这种让人意想不到的事情。作者的名字我已经忘了。既然这么荒唐的说辞都能出书,我有把握肯定,那么就算“双胞胎之说”广为流传也没关系吧,这么一想我反而变得自信起来 了。

因此,我马上接受了工作。我要求飞往香港收集资料,社长却一脸苦涩。我的条件只是想早点观看《死亡游戏》,但据说公司没有那样的预算。在各种各样的谈判过程中,公司倒闭了。就这样,所有的计划成为泡影,后来只剩前述的英文版“传说”留在了我手 上。

我打算执笔的《布鲁斯·李还活着》(暂定题目)本该成为我的第一本书。在我失望之际,来自韩国的留学生对我说:“我的论文写好了,现在正要回首尔,你一起去吗?”据他说,功夫电影在韩国也很受欢迎,名气最大的不是李小龙,而是叫韩小龙的演员。那不就相当于美空云雀a了?我不由得笑了起来。我接受了他的邀请,去了首尔。那是1979年的事。此地韩小龙很活跃,在《有哥哥》《警察》等动作片中展现了跆拳道的本领。

回国以后的第二年,即1980年,我的第一本影评集问世。我完全忘记了给李小龙写书的计划。就这样,我把最早应该写的书一直往后推。经过一段时间之后,我终于要写关于李小龙的书了。回想起来,我已走过了很长的弯路。

这里先简单说明本书的结构。

下一章节简短地介绍李小龙的传记。到此为止是本书的前言部 分。

第二部讲述李小龙在少年时代(20世纪四五十年代)作为童星出演的二十多部电影。这是一直以来李小龙的研究者所未能参透的部分,我有幸得到香港电影资料馆的协助,得以观看其中大部分资料。围绕童星的浪漫想象力就是这些章节的主题。然后,讲述他在美国的修行时代和他的功夫哲 学。

第三部将对1971年回到香港后的四部主演作品和《死亡游戏》进行分析。这里将论述在民族主义、性别、武术这三位一体中,李小龙所成就的到底是什 么。

李小龙在比赛前经常右手向前伸出,折起四根手指,向对方发出挑战信号。这里我也向读者发送同样的信号:“啊打!”