端午佳节将至,节日氛围渐浓。赛龙舟、吃粽子、挂艾叶、佩香囊,各种习俗不一而足。这些端午习俗经过了千百年的演变,逐渐形成了今天的样子。那么,古人是怎么过端午的呢?

古人过端午

满满的生活意趣

清代画家徐扬所作的《端阳故事图》就记录了系采丝、射粉团、悬艾、裹角黍等清代端午节的习俗。《端阳故事图》共八开,构图严谨精妙,人物造型秀逸生动,色彩明丽典雅,显示出乾隆朝宫廷绘画工整清丽的笔墨特点。

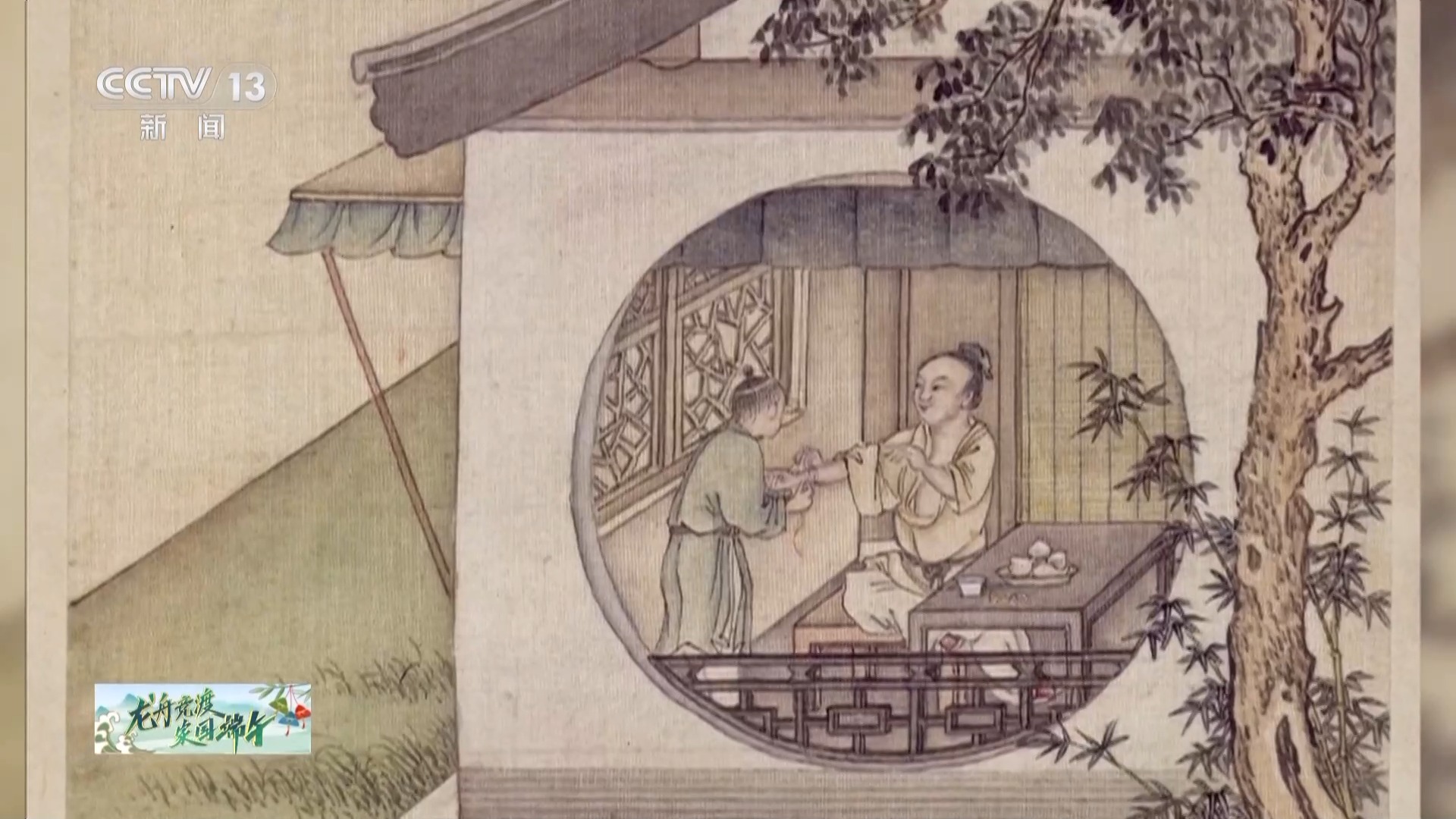

系采丝

《端阳故事图》里的《系采丝》,图上提字:“系采丝,以五色丝系臂,谓之长命缕。”端午节时,在手臂、手腕,或悬在儿童胸前系上五彩丝线或绒线,用来消灾祈福的。图上年少的给年长者系五彩丝,展现了天伦之情。现在我们端午节也有系五色丝的习俗。

射粉团

射粉团是一种起源于唐代宫廷的游戏。每到端午节,人们将黄米角黍或玉米团子切成小块,放在盘中,并瞄准它射箭,射中粉团的人才可以享用。《开元天宝遗事》记载,粉团“滑腻而难射”,看来只有拥有“快准狠”的箭法,才有机会一饱口福。

既有端午限定美食,还有体育运动锻炼身体,这样的习俗,谁能不爱?

斗草

斗草是我们的童年回忆,也是端午的传统习俗。每逢端午,节气转换,草木旺盛,这是采草药、防疾病最好的时节。孩子们自然不会放过玩耍的机会,于是便有了白居易《观儿戏诗》中的“抚尘覆斗草,尽日乐嘻嘻”。两人手中拿着草,勾在一起,用力一拉,谁的草没断,谁就是赢家。

斗草还有一种知识竞赛的玩法,众人聚在一起,一人报草名,其他人用手里的草对答,一旦有人被问住了,报草名的人就能获胜了。

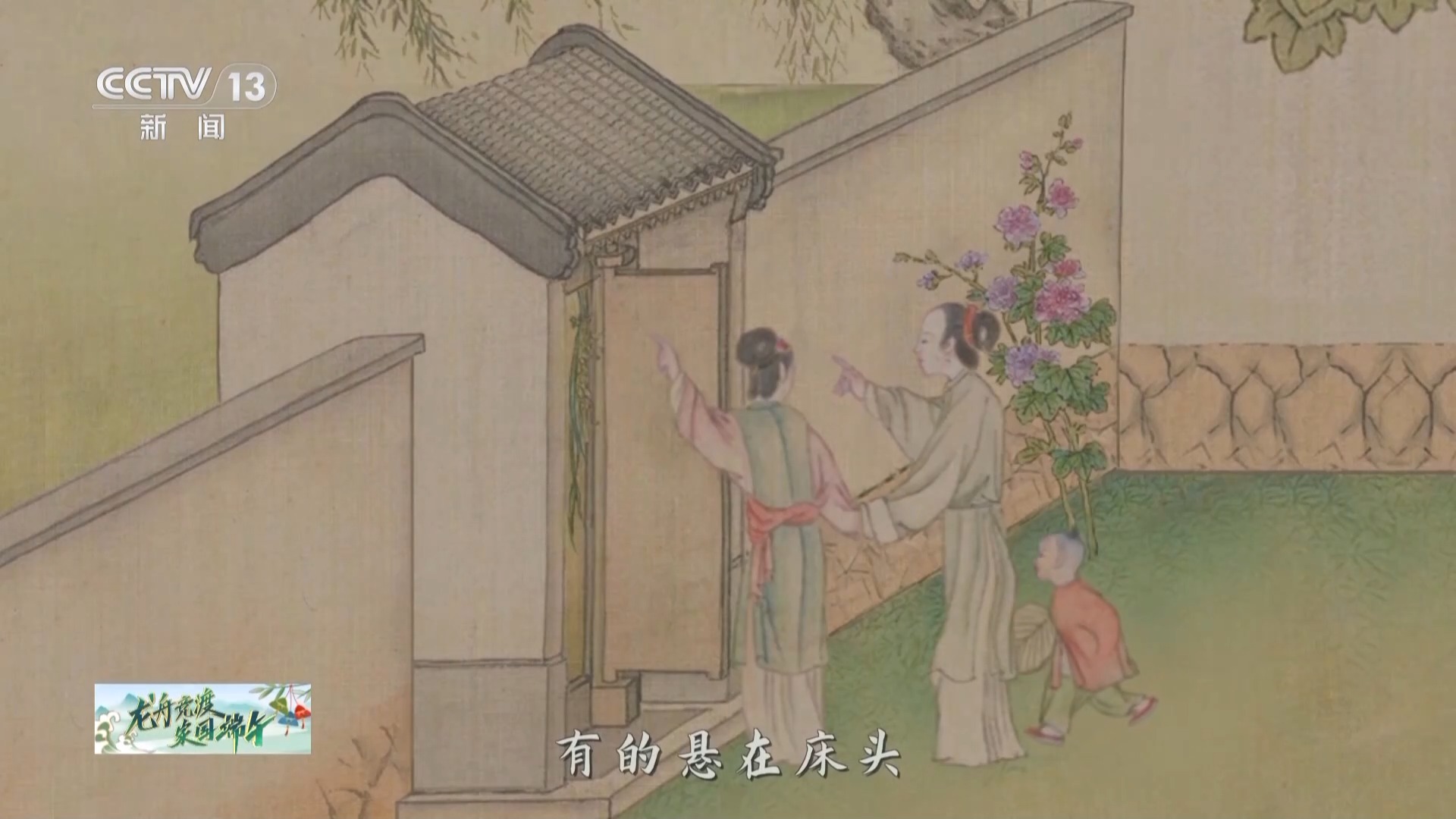

悬艾

提到端午节,艾草是必不可少的角色。每到这天,古人都会在门楣上悬挂一捆艾草。这是因为它的香气可以驱虫祛病、辟邪祈福。心灵手巧的人们还会把艾草捆扎成人形、虎形、葫芦形各种花样。有的悬在床头,有的戴在身上,既美观又有益健康。

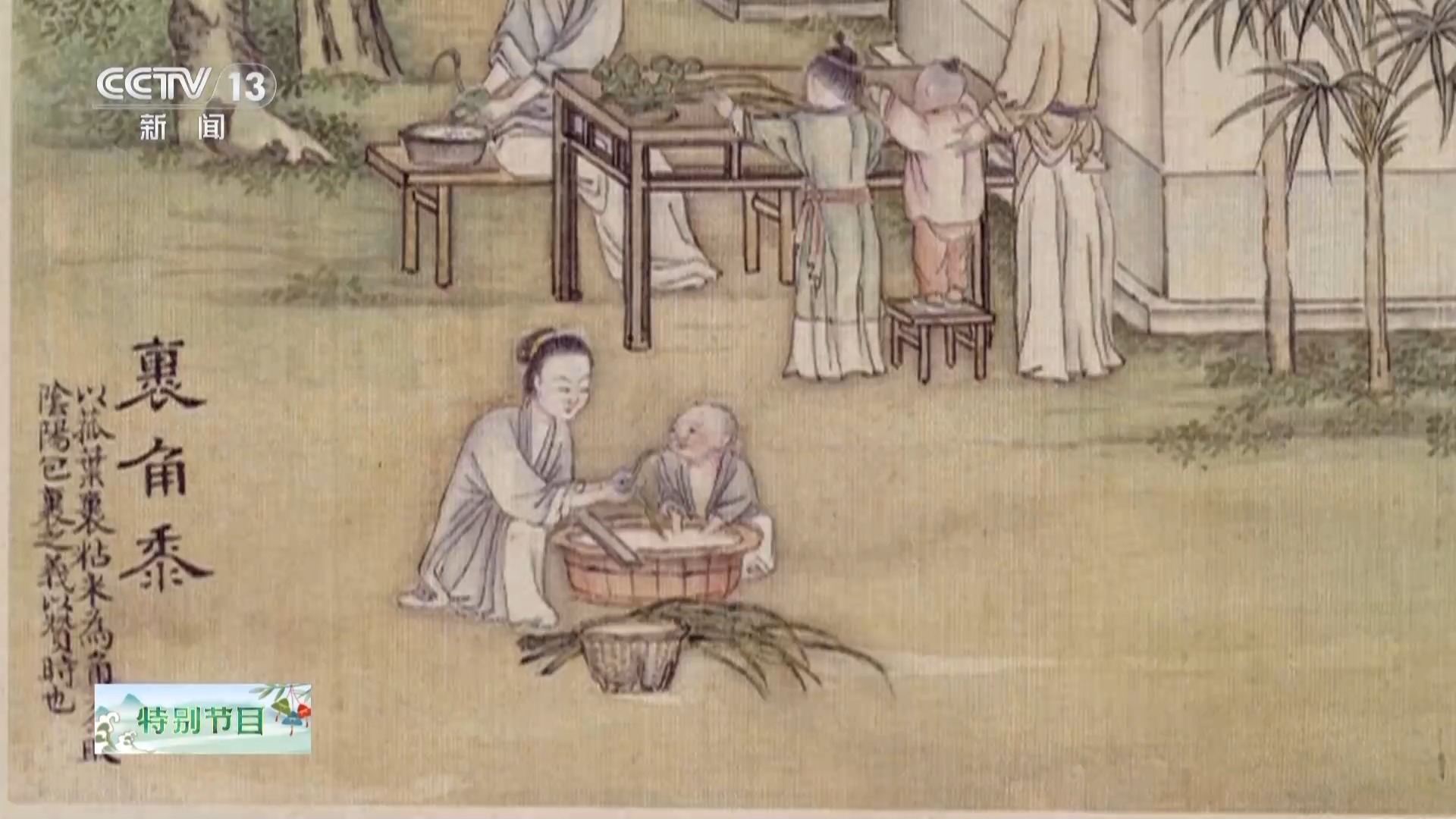

裹角黍

《端阳故事图》里还有一张《裹角黍》,也就是包粽子,画中有人在洗粽叶,有人在调理食材,分工合作效率高。

明清之前的粽子用的都是黍米,再用箛叶和五色丝线包裹成牛角的形状,因此叫作角黍。箛叶有清热解毒的功效。除了黍米之外,人们也会把红豆、红枣等一起包裹进去。也不知道画里这家人包的是甜粽子还是咸粽子。

粽子的变迁

粽子的历史可以追溯到春秋时,汉代后粽子逐渐融入端午节,并与纪念屈原联系起来。咱们现在最常吃的糯米粽是在唐代成为了粽子界的主角,取代了以前黍米,人们形容粽子的用米“白莹如玉”。粽子的形状也出现了锥形、菱形等不同的形状。那历史长河里都出现了哪些粽子?

早在春秋时期,就有了粽子的雏形“角黍”,主要用作祭祀。

东汉许慎《说文解字》中记载“糉”,解释为“芦叶裹米”,便是现代粽子的原型。

到了晋代,人们开始将各种食材包裹其中。比如中药材“益智仁”,煮熟的粽子就叫“益智粽”。南北朝时期,粽子里出现了肉、板栗、红枣、赤豆等等。

到了唐代,糯米取代了黍米成为包粽子的主要原料。

宋代的粽子里,除常见的枣、糖,还加入了松栗、姜桂、胡桃等材料。甚至还出现了果品粽,有诗为证:“不独盘中见卢橘,时於粽里得杨梅。”

这是一对出土于江西九江的南宋粽子,距今已有700多年。菱角形状,拳头大小,以天然芦苇叶麻线捆扎,是世界现存最早的粽子实物了。

时至今日,全国各地粽子的品类和造型已经是五花八门,各具特色。三角粽、牛角粽、枕形粽、宝塔粽、螃蟹粽。还有长龙粽,也叫长情粽,粽子越长,代表亲人的思念越深沉。

小小粽子,包罗万象。包裹着经历千年而一脉相承的传统文化,包裹着古往今来中国人骨子里的浪漫情怀。

编辑/王朝