在虹口凉城复旦小区并不起眼的门口,如今多了一个很前卫的门卫美术馆。从外面看起来,霓虹灯闪烁,进去之后地方不大却别有洞天:三个艺术装置的灵感来自“三星堆”。

在它的不远处,由小巷书屋升级而来的小巷美术馆即将落成。书屋功能依然在,但增加了美术馆兼容空间的功能,将促成“美术馆式的读书会”环境。

无独有偶。在普陀万里街道,不仅有一年一度的灯光艺术节、国际诗歌节,还在公共艺术家的指导下,由居民们为香泉苑羽毛球场、公共区域墙体“作画”。

如果再放远些看,浦东的居民区有“车棚美术馆”,长宁社区艺术项目“河边居所”,也汇集了居民与艺术家共创的成果。

当“诗和远方”触手可及时,艺术也开始显现另一种价值:赋能社区治理。

门卫美术馆的争议

复旦居民区党总支书记钱宏峰还记得,今年门卫美术馆刚建成时,居民的声音明显分成了两派。

一些居民特别惊喜:“没想到我们老旧小区也可以这么前卫,瞬间‘高大上’了!”还有些居民有一点懵:“这些艺术装置是什么意思呢?看不懂……”

复旦小区始建于20世纪80年代,原为复旦大学凉城宿舍七区,18平方米的门卫室是其配套设施。2019年,复旦小区完成美丽家园建设后,经复旦居民区“三委联办”讨论议定,在水电路1324弄入口处大门卫进行统一管理。于是,闲置的七区门卫室渐渐成了杂物堆放室。

2023年,凉城新村街道邀请“社区枢纽站”的艺术家共同筹划艺术社区规划项目。

现场考察后,“社区枢纽站”创始人、策展人王南溟一下子看中了那个闲置的门卫室。在他看来,门卫室的建筑风格十分具有年代感、内空间敞亮而不规则、外空间毗邻休闲绿地,结合凉城新村街道的历史特色和地理布局,完全可以成为艺术社区项目的启动点。

十多年前,王南溟就开始着手让美术馆走出来、让艺术进入社会的工作。2018年,他发起成立“社区枢纽站”,集结一批专家共同下沉社区。

王南溟认为,“门卫美术馆”是一种微更新,这个空间不需要高档,而是能有艺术作品的安身之地。因此,其首展用霓虹灯作品组成了文化遗产记忆与当下的语境,老居民区与时尚的关系,并让“门卫美术馆”的空间本身发展成为一件作品。

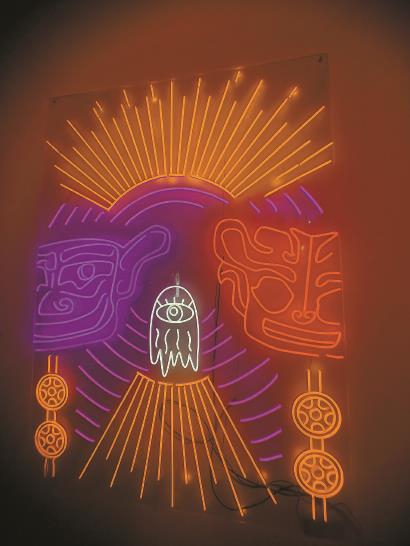

比如,门卫美术馆展出的作品《在云间、对话》,灵感来自三星堆的神树,把一棵具象的树通过线条、符号的提炼和概括,变成抽象的样子。霓虹灯装置作品《宝藏》,也提炼了三星堆文化的一些象征性的符号,左边是著名的商青铜纵目面具,右边是小怪兽的青铜面具,还有一些商青铜太阳形器以及有点像外星文明的独眼符号,以及象征阳光的绘画线条等都放在了这张作品中。

这几个月,无论是喜欢或不喜欢它的居民,都真切感受到了小区的变化——门卫美术馆成了居委会和社区学校带动志愿者共同维护的空间,小区有了自发来参观考察的观众,虹口高级中学学生成了志愿讲解员。

复旦小区居民活动室开始举办艺术讲座,小区里的老老小小,开始或主动或被动地接受艺术熏陶。这里还成了附近高校的校外教室,同济大学建筑与城市规划学院景观学系本科生专题课、复旦大学人类学民族学研究所的硕博专题课程均在此举行。

从社区“生长”出来的艺术

如果说让“看不懂”的艺术空降社区,是一种全新挑战,那么让居民与艺术家共创,则是艺术在社区中的渐进生长。

在公共艺术家、同济大学设计创意学院客座教授刘毅看来,社区艺术不只是视觉作品,更注重的是整个策划与执行的过程,是一种软性介入社区、链接社区与公众的“纽带”。

2021年,万里街道首次将艺术家引入社区规划,成立协同创新工作室,邀请刘毅、马颖等艺术家,与居民代表、社区单位代表等多元主体参与万里街道美好社区提升计划。

刘毅通过邀请青少年共同创作,连续三年在万里街道灯光艺术季点亮五色光亭。今年的灯光艺术季特邀艺术家与居民以龙年为主题共创作品,让居民将自己对万里人文、自然的畅想以及对龙年的祝福融入创作;马颖用花园座椅连接着百部名著,将“万里八景”收入绘本,为孩子们讲述万里故事;人文品牌的孕育让诗歌“破圈”走进社区、走向街头,让居民在“万家书房”邂逅“诗和远方”……

小区彩绘墙,并不是新鲜事,但香泉路居民区打造了自治项目“一品香泉——香泉苑彩绘墙工作坊”,社区青少年有了刘毅教授团队专业力量的加持。创作过程中,孩子们结识了许多新朋友,他们共同探讨,联合完成作品,而家长们则成了“后勤助理”,为他们洗画笔、调颜料,以别样的方式陪伴孩子参与美化社区环境。

之后,居委干部将孩子们的画作交由刘毅教授团队,等他们完成二次创作后,再次邀请亲子家庭,为社区共绘一面五彩缤纷的“彩绘墙”。

刘毅教授说,公共艺术的本质就是面向大众,激发大家的创造力,继而携手完成项目。“一张壁画能够有老人、中青年、少年儿童一起参与创作,真是一件非常美好的事情!”

“艺术之于社区不仅仅是推动城市更新的物理改变,更是赋能社区文化认同和治理方式的转变。”在万里街道党工委书记罗艳看来,这些艺术共创作品让社区空间成为没有围墙的“文化馆”。

潜移默化撬动社区治理

无论是空降的前卫艺术还是居民共创艺术,它们对社区治理的撬动作用,正在潜移默化地显现。

在采访当天,俞逸平在居委会门口碰到一位复旦老教师,正在与邻居一起分享退休出国旅游的计划,聊得火热。

“因为门卫美术馆的艺术过程而盘活了小区公共交往,而且这类活动还在推进中。”一位复旦老教师告诉记者,复旦小区老教师议事会也在积极促进文化艺术在复旦小区的生长,并且迎来了让年轻人进入议事会的好时机。

复旦小区居民刘豆豆,是一名专业美术教师,一直渴望将自己的艺术才能用于社区服务。“门卫美术馆这个创意项目让我觉得,真不愧是上海!它有效地拉近了艺术与居民日常生活的距离,希望继续运营下去,并不断更新展览内容,以保持其活力和吸引力。”

紧邻门卫美术馆的小巷美术馆,将更紧密地与居民链接。首展将展出9张老照片与居民记忆,从而启动凉城新村口述史。“门卫美术馆、小巷美术馆,横跨复旦小区和凉城三村,希望艺术不仅能融入社区,也能打破社区之间物理隔阂,让不同社区的居民走动起来。”凉城新村街道党工委书记殷光霁说。

采访中,不少艺术家都提到了“艺术社区”的概念。王南溟认为,这是在社区的公共文化生活与艺术项目互动后,所形成的社区形态。城市研究者孙哲认为,艺术作为公共议题,能够有效地激活在地的趣缘群体,并促进他们的即时创造;与此同时,艺术社区也带来了新一轮的微更新机制。它不只是一种表面的“涂层”,而是通过审美对话与责任自觉,真正具备有机生长的动力。

文/周楠

编辑/倪家宁