一个擅长讲故事的人是拥有出色记忆力的人,而且希望别人没有。

——欧文·S.科布

回忆却突然浮现在我的脑海。

——马塞尔·普鲁斯特,《在斯万家那边》

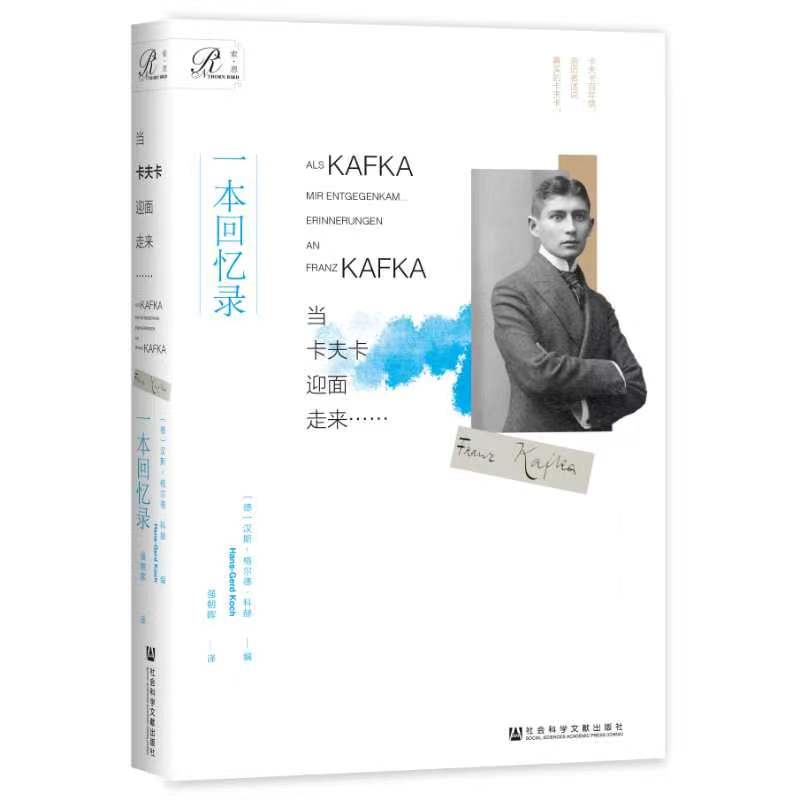

对后世而言,当一位作家其人被其作品的光芒所遮蔽时,人们很难对这个人物的真实形象获得充分的认识。卡夫卡即是如此。他的创作在其过世后很久才逐渐被大众接受,这导致对其作品的解释在这一过程中不断发生变化,而且这些解释往往都是迎合了每个时代的最新趋势。不过,随着这些各执一词的观点日积月累,最终使这样一副形象变得顺理成章:弗朗茨·卡夫卡,一个性格内向、被生活境遇所困的作家,一位神秘的文学家,一个对黑暗荒诞、被匿名官僚体制所掌控的世界拥有清醒认识的先知。仅仅他的名字和由此衍生出的“卡夫卡式”这一形容词便足已唤起这类刻板印象,而且是在全世界范围内。一个艺术形象由此诞生,它与那些见过卡夫卡的同时代人记忆中的形象相去甚远。

各种传记类文字依靠对生平数据和经历的罗列,再加上心理学角度的分析,几乎不可能达成还原卡夫卡真实形象的目标,哪怕这一切都是建立在严谨细致的考证基础上;相比之下,那些从直接的个人经验出发、对卡夫卡其人所做出的描述,却能够轻松地做到这一点,尽管在这些描述中时常夹杂着一些彼此矛盾(甚至不乏错误)的感受和认知。

在与卡夫卡关系亲密或只是萍水相逢的大部分人的记忆中,前者占据着特殊的位置。因此,很多人在后来的岁月里感觉自己身为作家的朋友,有义务通过自己的回忆来纠正第三方事后所召唤出的形象;还有的人在卡夫卡去世数十年后,作为那个时代的最后幸存者,迫于环境的压力,不得不去追忆那些早已逝去的久远往事。另外,还有一些人几乎不加掩饰地想要挤到聚光灯下,而聚光灯所瞄准的对象,是早已淡出记忆的一位故交——读者可以轻而易举地辨认出他们。时光的距离有时会导致不准确甚或不符合事实的描述;某些“回忆”之所以被唤醒,或许只是因为这位布拉格保险局职员和作家在1945年之后迅速攀升、令同时代人惊讶不已的名望,然而从本质上讲,这些回忆至少可以追溯到某个实际发生过的事件。它们有可能相互矛盾、相互补充或相互纠正,然而到最后,所有这一切都将为重构接近真实的卡夫卡形象提供帮助。正如卡夫卡所说,只有在(谎言的)合唱中才存在某种真理。

在挑选本书收录的回忆文章时,我们放弃了以下类型的文章:有些作者虽然与卡夫卡相识或有过交集,但更多是把叙述重点放在回忆者本人而非卡夫卡身上;还有些文章对传记数据的整理过于混乱,从而导致前后不一,或有着明显的虚构色彩。另外,还有那些已经单独成册的回忆录和传记,我们也没有收录进来,只有古斯塔夫·雅诺施和马克斯·布罗德的两篇文章属于例外。本着以卡夫卡作为核心角色的原则,我们对一些文章进行了删减或压缩,并在注释中注明了原文的出处。文章顺序是按照卡夫卡生平年代进行排列,只有两篇除外:一个是全书末尾的马克斯·布罗德的回忆,身为卡夫卡的密友和文学作品的经纪人,他在文中不仅描写了卡夫卡的外在特征,而且还从个人视角出发,对其他回忆文章中的某些内容进行了修正。另外,我们选择了卡夫卡好友费利克斯·韦尔奇的悼文作为开篇,在刚刚得知卡夫卡死讯后不久写成的这篇文字中,作者用简短凝炼的语言描述了卡夫卡独特的个性,并以此勾勒出一幅极具个人特色的作家画像。

在1995年初版的基础上,我们又增加了七篇文章。这些文章大多是记录了回忆者在经历漫长坎坷的一生后留在记忆中的若干瞬间印象。但有一篇文章则与此相反,它是在卡夫卡生前写成的,因为它的特殊性而最初被我们排除在外:密伦娜·耶森斯卡在卡夫卡去世三年之前,从两人暖味的情感关系的角度,描写了对作家的个人印象。此外,我们还对原来的一篇文章进行了调整:我们把他人转述的蒂勒·瑞斯勒的回忆,换成了一篇后来发表的、由其本人书写的细节生动的回忆文章。