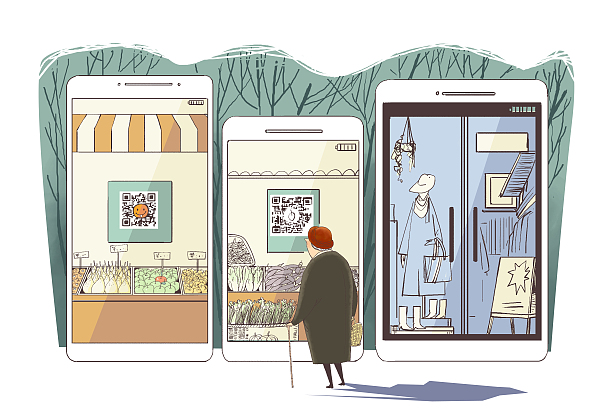

反映小区问题,了解办事流程,提交报名信息……近些年,不少社区推出扫码便民服务,实现了与居民共治的良性互动。然而,这些二维码背后是谁在运维?信息上传究竟有无风险?诸多问题常令大家心里犯嘀咕。

动动手指,“码”上就办,这是信息时代基层治理的升级。技术化手段不仅能让居民“少跑腿”,也方便街道社区高效精准收集数据,从而及时处理监测预警信息、办理交办诉求事件等等。但从现实来看,正因此类二维码的信任程度高、使用频次多,其实更易遭遇恶意利用或攻击。有些运营公司趁机牟利,无视“最小且必要”原则,把居民的个人信息“调查个遍”;有些小区管理不严,二维码遭人掉包也毫无察觉,扫完打开不是广告链接就是钓鱼网站。凡此种种,轻则泄露个人隐私,重则造成钱财损失,让人防不胜防。

社情民意的“哨点”,不应成为安全风险的“痛点”。目前,我国广泛使用的二维码为快速响应码,保障安全的关键就在于持续管理和异常点追踪。从这个角度看,街道社区既然将扫码作为一种便民设施,就不能一贴了之、甩手不管。从严格把关技术公司的经营资质、数据获取范围,到对二维码的生成、运行进行全过程监督,都要纳入日常工作当中。一旦发现问题更要如实告知居民,做到及时止损。有关部门也要对各类“楼码”“区码”的建设规划做到心中有数。加大对涉事企业违规违法的处罚力度,严格防范技术优势滥用,进一步推动权责匹配。

以更大视野来看,任何技术手段都离不开“人”的支撑。眼下,城市管理、街乡治理的新模式、新载体不少,但很多都因缺少相应配套和后续运维,“形同虚设”不说,反倒给人添堵。比如,设置了智能热线、小程序留言板后,人工电话却再难打通;各种线上问卷没少填,可居民的建议想法并没有得到积极反馈……说到底,技术的迭代更新,让便民的“最后一米”有了更多可能,但能不能真正让群众有安全感、有获得感,关键还要落到服务意识的抵达、服务机制的完善上。

扫码办事也好,线上交流也罢,与人工窗口一样,都是为民服务的第一线。明确流程规范,厘清责任所属,让漏洞少一些,让实效多一些,技术创新才能叫好又叫座。

文/关末

图源/视觉中国

编辑/王涵