◎申哥

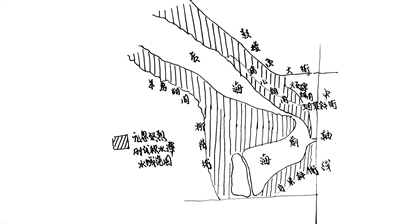

如今的什刹海,究竟经历过怎样的沧桑之变,估计连做历史地理学研究的人,也不一定能说清了。依照侯仁之先生的推断,在元大都的前后不同时期,什刹海(彼时叫“积水潭”、“海子”)水域面积就曾出现过很大的变化。在目前的各类北京历史展览中,大都选取某一时期的元大都地图,且多以元至正年间(1341-1368)为主,所以像积水潭水域变化的长时段的细节,是无法显示的。

到了元至正年间,正赶上积水潭水域急剧收缩的时期。若以此时的地图来看,你是不会想象出这里曾经做过“古海港”的。有关北京曾是“古海港”的说法,最具影响力的,还要属邓拓在《燕山夜话》中的那篇文章。文中,邓拓直接抛出了一个新鲜话题:“古代的北京有海港吗?回答:有海港。”“那么,什么地方是古海港呢?回答:就是什刹海和积水潭的那一片水面。”“这个海港现在虽然已经不存在了,但是,这一段历史却很值得我们研究。”“当时漕运的船舶可以直接驶到元代大都城的‘海子’里来。由于船舶拥挤,以至水面都被遮住,几乎看不见了。这个海子当然只是人工造成的小内海,但是,它完全成了一个装卸漕粮的港口,则是毫无疑义的。”邓拓所提到的“人造小内海”,绝不该是元至正年间的那片弯弯绕颇多的积水潭,而应是一大片辽阔的水域。

按照元至元年间最大的水域范围,咱们来一次“考古”旅行,看看经过的那些地方,有哪些耆旧故居,往事前尘。我们的路线,是从“海”岸的东南端出发,自白米斜街至万宁桥、烟袋斜街、大石碑胡同到鼓楼西大街,也就是沿着昔日的“海”东岸往北岸绕行。

“古海港”的东南部,与白米斜街“同行”

白米斜街东起地安门外大街,西南至地安门西大街。在忽必烈时代,白米斜街是积水潭的东南堤岸,到了元末明初,随着水域的不断缩小,昔日的湖岸变成了街巷。

对“白米”斜街,或许有的朋友会望文生义,认为与运输江南“白米”有关。实际上,白米斜街的名称源自这里较早前存在着的一座名曰“白米”的寺庙。

话说光绪三十三年(1907)夏,71岁的张之洞自湖北的湖广总督任上奉旨进京。到京后,张之洞选择在白米斜街居住。只是白米斜街的私邸并非新建,湖北善后总局专门拨款两万两白银,对该宅院进行了彻底修缮。在这座深宅大院里,张之洞度过了他人生中的最后两年。

白米斜街路北的位置,在忽必烈时代还是一片“海面”。到了明代,这里水退成陆。张之洞入住时,7号院是他的私家花园;11号门是张宅中路院落,大门前有上马石、八字门墙,大门对面矗立着高大的影壁。

张之洞去世后,他的家人继续居住于此。到上世纪30年代初,清华大学哲学教授冯友兰夫妇想在城里买处房子。时任北平研究院历史研究所所长的徐旭生告诉冯友兰,张之洞家后人急于出售旧宅中路院落。由徐旭生从中搭桥,冯友兰将中路购得。

待房子修缮一新后,冯友兰请徐旭生、常维均两家先行入住,冯家仍住清华园。1937年,随着“卢沟桥事变”的发生,冯友兰携全家搬至白米斜街。一同前来的,有冯友兰的堂妹冯让兰与堂妹夫张岱年,再加上老友徐旭生、常维钧等。

一年多后,冯友兰全家随清华大学离开北平。此后不久,小院迎来了辅仁大学教授李戏渔及李霁野等。李戏渔曾多年随冯友兰一起工作,算是至交好友。李霁野则是应辅仁大学英语系之聘从天津搬来的,他曾与鲁迅先生有过一段特殊的关系:年轻时受鲁迅资助,进入燕京大学读书;同时也是鲁迅的得力助手和学生。住下以后,鲁迅夫人许广平给鲁迅的母亲周太夫人、鲁迅的原配夫人朱安的生活费,每月按时从上海寄到李霁野家,由李先生负责转交。

及至1946年夏,冯友兰一家自昆明返回白米斜街。那个时候,闻一多已遭暗杀,冯友兰就邀请闻太太高孝真和孩子们同来居住,以便相互照应。此时,闻一多的侄辈黎智(闻立志)来到北平,他的夫人魏克根据党的指示,从事北平社会上层人士家眷的统战工作。黎智把地下工作的“据点”放在白米斜街,这里也成为进步青年前往晋察冀解放区的中转站。

临近白米斜街胡同西口,路北曾经居住过“末代皇妃”文绣。她的命运,比末代皇后婉容要略好一些。

火神庙

扑朔迷离的火德真君庙往事

逛完了白米斜街,咱们还得返回到地安门外大街。白米斜街东口往北,不远处便是万宁桥。这是一座元代留存下来,经历明、清、民国不断修葺、改造的古桥。明代曾重建万宁桥拱券的上部结构,清代曾更换过桥栏杆。到了1924年,为了修筑自北新桥到太平桥(今和平里)的北线电车轨道,市政部门大规模改造万宁桥,降低桥面。多少年过去了,我们已经无法想象万宁桥的元代风貌,甚至对该桥当年能否过船都充满疑惑。

充满疑惑的,不仅是万宁桥。矗立在它西北侧的火德真君庙,同样也有着颇多的“未解之谜”。

这座宫观,兴许是中轴线上最早出现的一处建筑群了。就在火德真君庙灵官之殿前的说明牌上,标注着该庙(宫观)的始建时间是唐贞观六年(632)。如此具体的时间,想必应该有古碑或文献的记载吧。待我翻阅与此有关的各类文献时,竟然深陷迷雾。明代孙承泽的《天府广记》中,有“火德真君庙,唐贞观中建”的文字。到了刘桐、于奕正编写《帝京景物略》时,只改了一个字,即“火德真君庙,唐贞观中址”。贞观是唐太宗李世民统治时期的年号,从627至649年。有关“贞观年间”的说法,引起了朱彝尊的怀疑。于是,他在编写《日下旧闻》的时候,将“唐贞观中址”去掉。火德真君庙创建的时间,就成了“元至正年”。待到于敏中等人编纂《日下旧闻考》时,对朱彝尊的“节录省文”似乎并不认同,于是把孙承泽、刘桐、于奕正的说法重新展示。但此事的真相并未大白,反而越发蹊跷。

根据于敏中等人的调查,乾隆年间火德真君庙里留存着几通碑。然“殿前二碑虽存而无字”,后殿“有嘉靖癸亥重修碑,碑字剥落不可读”。至于清顺治年间的三通碑、乾隆二十二年的重修碑等,亦未附录于文中。由此看来,火德真君庙的始建时间,还无法得到碑刻文字的佐证。

现而今,火德真君庙里并未留存下具有文献价值的古碑。或在民国时代问世的《北平庙宇通检》里,有着“贞观六年”的文字记载吧,但没有旁证。

根据文史学者宗春启先生的研究,火德真君庙大体是明初修建的,原因在于,明代建庙的重要特点是平衡、对称,就在火德真君庙的东侧,还有过一座明永乐十三年建造的真武庙。“一水一火”,两庙于万宁桥两侧比邻而立,符合明代建庙特点。至于火德真君庙受到朝廷高度重视,则是从天启元年(1621)开始。就在那一年,天启帝命太常寺官员在六月二十二日(农历)祭祀火德之神,从此成为惯例。

经过火德真君庙,沿着鼓楼大街一路往北,走不远,便是地安门百货商场。这座兴办于1958年的商场,是由北京市百货公司第三门市部、北京市百货第二商场及源丰百货店、通兴长布店、恒达布店等店铺联合组成的。有意思的是,就在前些年的重建过程中,考古人员发现了商场南北“中轴线”附近,有元代堤岸的遗存。

沿着商场及著名的马凯餐厅一侧(鼓楼大街路西)继续向北,便是烟袋斜街。这条街巷的名称,与满人入关后兴起的烟市密切相关。至于元代的时候,这条街巷没这么狭长,它的名称也叫做“打渔厅斜街”。有学者考证,元代打渔厅衙署旧址,大体位于烟袋斜街11号。而在西侧不远处的烟袋斜街 21号,则是“三财龙王庙”的旧址。

这座龙王庙,是由烟袋斜街各商铺出资,于道光三十年(1850)重修的。上溯至乾隆年间,这里还有一座有水井的小院落。再上溯至元代,这里或在“海”边。

佑圣寺

澄清一段“冤案”的兴善寺古碑

按照至元年间的地图所示,积水潭水域的北至东拐点,是在烟袋斜街与大石碑胡同交汇处。接下来,便沿着大石碑胡同一路西去。如此一来,烟袋斜街的大部分区域,都泡在“海”里,这就包括而今烟袋斜街51号及大石碑胡同6号、8号的广福观。这座始建于明代天顺三年(1459)的道观,据说是明朝道教管理机构道录司所在地。

但以广福观的规模而言,作为道录司又未免寒酸。于是,有学者便依据“广福观碑记”中的记载,并结合其他文献史料,推断广福观是深得宣德、正统(天顺)、景泰、成化帝恩宠的道士孙道玉所创立的别院,属于“子孙庙”,并非道录司衙署。这所别院,也是宫里彭太监的一座宅院。因赠予孙道玉开设别院,天顺帝朱祁镇赐名“广福观”。

广福观不是道录司,那么道录司会在哪里呢?从史料记载上看,位于阜成门内的朝天宫,因其作为北京城区规模最大的道观,更有可能是道录司的所在地。

目前,修葺一新的广福观已成为什刹海的文化展示中心,对公众开放。

清虚观旧址是在鼓西大街路北,而于其相对的路南、也就是鼓西大街52号与鸦儿胡同甲 23 号,曾有一座始建年代不详的兴善寺。多少年过去,兴善寺被并入鼓楼西大街50号的中华基督教长老会,并兴建起牧师楼。

后海地区的朋友对我讲,聊兴善寺,不如聊聊它的一方古碑。此碑是明崇祯七年(1634)所立的《明毅宗赐曹化淳御笔草书碑》,而今矗立在鸦儿胡同甲 23 号与鼓楼西大街 52 号之间隔断墙内,外人无法一窥。

这通“草书碑”体量甚高,仅碑身就达到3米多。坊间一般认为,石碑胡同的名称,即因此碑而来。后来,石碑胡同被分成大石碑胡同和小石碑胡同。

根据文史学者蔡辉的介绍,存世的崇祯御笔碑非常罕见,“草书碑”上字很大,用草书写成,遒劲有力。崇祯帝所赐之人,名叫曹化淳,这又是个怎样的人物呢?

其实,在后世的很多作品中,你都能见到曹化淳的名字。比如在清初学者计六奇所著《明季北略》中,就曾写道:“贼(指闯王李自成)攻西直门不克,攻彰仪门(广安门)。申刻,门忽启,盖太监曹化淳所开。”持此说法的作品还不止一两部。由此可见,曹化淳是“打开大门迎闯王”的关键人物了。

出现此等说法时,曹化淳还活着。于是,曹化淳写下了《被诬遗嘱》,还写了《忽睹南来野史记内有捏诬语感怀》四首。其中一首为:“报国愚衷罔顾身,无端造诬自何人?家居六载还遭谤,并信从前史不真。”

说实在话,曹化淳确实对崇祯帝忠心耿耿。崇祯初年,在除掉魏忠贤之后,崇祯帝委托曹化淳负责冤案平反工作,其中涉及两千余案件,他认真细致地完成任务,得到崇祯赐碑奖励。

后来,曹化淳还曾负责北京地区军事防务。崇祯十一年(1638),曹化淳主持建造卢沟桥畔拱极城时,被崇祯赞誉是“公清直亮”。这座拱极城,就是“卢沟桥事变”的背景地宛平城。

明朝灭亡后,曹化淳曾三次上书清顺治皇帝,请求保护崇祯陵墓,并参与了陵墓工程。由此看来,曹化淳的形象至少不该是负面的。待一切往事散去,或只有古碑为证。

后门桥

广化寺的始建过程,至今仍有许多未解之谜

位于鼓西大街路北的63 号,有座八字影壁的学校,名为西城区鸦儿胡同小学分校。从门外往里观瞧,已经看不出校内有多少古意。其实,这里曾经是始建年代失考的万寿弥陀寺旧址。

从清中叶《乾隆京城全图》来观察,万寿弥陀寺坐东北朝西南,为两进院落,山门、正殿、后殿各三间。在后殿内,曾经供奉着高达1丈6尺的千手千眼观音铜像,铸造于明万历二年(1574)。1989年9月,铜像被移至颐和园佛香阁内。颇为有趣的是:移来的铜像顶部化佛缺失。有工作人员想起,在颐和园库房里还保存着一尊小铜佛,乃是昆明湖底清淤时发现的。将小铜佛取来,恰能放在观音像顶部,而且显得毫无违和感,一时间被传为佳话。

按照后海地区民谚的说法,这里“一寺九庵三座桥,海眼就在金丝套”。当然,此说是明代以后才可能出现的。“一寺”,指的是位于鸦儿胡同31号、后山墙对着鼓楼西大街的广化寺。

目前所知广化寺的始建时间,是在元代。根据明末《日下旧闻考》的记载:“广化寺在日中坊鸡头池上,元时有僧居之,日诵佛号,每诵一声,以米一粒计数,凡二十年,积至四十八石,因以建寺焉。”按照文史学者蔡辉的分析,元代1石等于57千克,48石就是2736千克,优质大米千粒平均重 17.55 克,如此计算下来,平均每日即诵 2.14 万声。

有元一代,广化寺所在的鸦儿胡同基本上处于“海”中。如果是在目前的位置建寺,广化寺的规模势必很小。如果寺庙的规模庞大,广化寺的原址或另有所在。多少年后,广化寺的初建过程,已成为一段颇为励志的民间传说。

到了清光绪三十三年(1907),担任军机大臣并掌管学部的张之洞,将广化寺部分房舍辟为编译图书局。一年后,张之洞又托两江总督端方,购买湖州姚氏与扬州徐氏藏书运抵京城,存放在广化寺。再过一年,京师图书馆(国家图书馆前身)的筹备处就设于广化寺内。广化寺所藏图书,主要来自国子监南学与内阁大库,包括明廷文渊阁藏书和南宋辑熙殿珍本、敦煌石室所藏经本及私家藏书,近一万册。进入民国,作为教育部佥事,负责图书馆、博物馆事宜的周树人(鲁迅),曾多次到广化寺,指导京师图书馆的筹备工作。

沿着鼓楼西大街继续西行,在路北的一条小道内,隐藏着一座或出自唐代的佑圣寺(禅林)。有关这座庙宇的唐代往事,绝少出现在历史文献之中。在朱彝尊的《日下旧闻》中,也只是寥寥数笔地提及该庙:“佑圣寺在龙华寺之后,有嘉禾张文宪碑,称寺系唐咸通年建,嘉靖三十九年重修。”《日下旧闻考》中所增补的内容,一点不比《日下旧闻》所记述得多:“佑圣寺在德胜门大街路北,张文宪碑今存寺中。稍东为寿明寺,有弘治四年及正德八年重修碑。”你看,后面所记,居然是佑圣寺的“邻居”。至于“今存寺中”的张文宪碑,则一字不录。

张文宪,字廷鉴。七岁的时候便以书法闻名。明孝宗将他征召入朝,以张文宪所写的“乾坤”二大字,颇得皇帝心意。于是降旨让他在翰林院读书。嘉靖二年(1523)张文宪中进士,最终官至工部尚书。从这简短的履历来看,张文宪还是很有才学的。

当然,唐代幽州境内也确实有过“佑圣寺”。在曹子西主编、向燕生撰稿的《北京通史》(第二卷)中,就列出了“佑圣寺”的名称,但其是被划入“幽州城内”的,这似乎与而今佑圣寺(佑圣禅林)的位置不符。或是疏忽了?抑或有两座佑圣寺,一座位于幽州城内,一座则位于幽州城外的“鼓西”地区,也未可知。

供图/申哥

编辑/韩世容