1944年3月7日,时任德军上尉的恩斯特·荣格尔(Ernst Jünger) 在巴黎克勒贝尔大道(Avenue Kléber)不慎踩到橙皮滑倒,扭伤了胳膊。荣格尔是第一次世界大战中战功赫赫的英雄,这次摔跤实在尴尬。他不仅是一名军人,也是一位诗人,热爱艺术。他对这次意外进行了反思——从巴黎拉斐尔豪华酒店门外走下台阶时,他突然想起来自己忘记拿钥匙了,于是折返。如果他没有忘记拿钥匙,就会早一分钟走上街,肯定就不会踩到橙皮滑到,这种偶然让荣格尔感到不安。但他并非将万事归于偶然的虚无主义者,他相信命运论,看似偶然,实则命运。他甚至赞同人受命运驱使的宗教观。1

1940年6月,巴黎被德军占领。无论是香榭丽舍大街、凯旋门、蒙马特高地、荣军院,亦或咖啡馆、餐馆,处处都能看到身着灰绿色军装的德国人。德军驻巴黎指挥部向士兵们分发了城市地图,上面标有各个景点和妓院的地址,有为普通士兵准备的,也有为“军官”所准备的。恩斯特·荣格尔很少去热门景点,他热衷于探寻精神层面的巴黎。他参观了诗人保罗·魏尔伦(Paul Verlaine)之墓,并拜访了让·谷克多(Jean Cocteau)和巴勃罗·毕加索(Pablo Picasso)等艺术家。

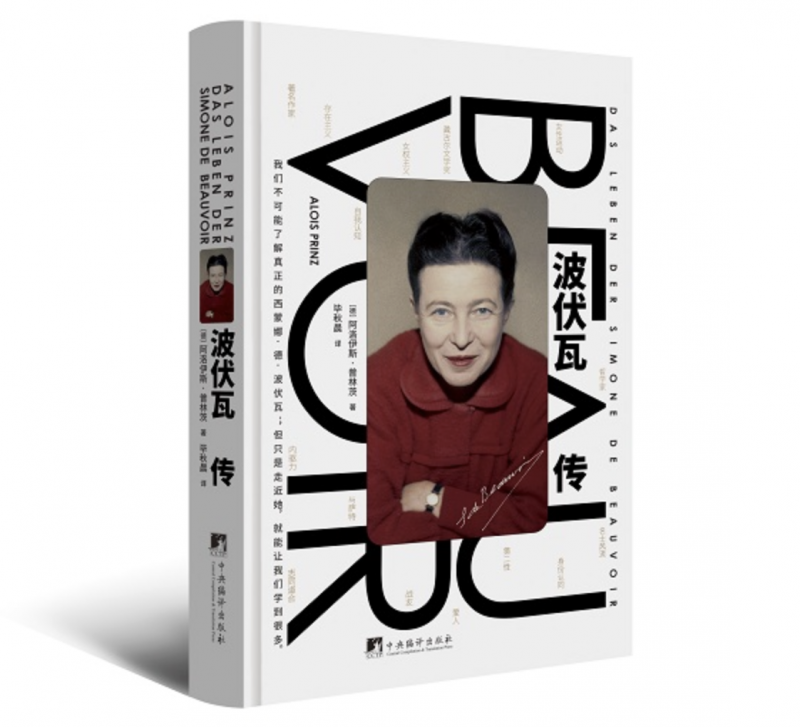

但是荣格尔并未与新兴作家西蒙娜·德·波伏娃谋面,对她一无所知,也未曾听过存在主义这一新哲学方向。如果二人在机缘巧合之下相遇,或许会引发一场激烈的讨论,因为西蒙娜·德·波伏娃痛恨入侵的德军,对偶然、命运、天意不以为然。在她看来,这都是为了逃避自身责任而人为杜撰的。她可能会把荣格尔看作一位美学家,而她厌恶美学家。她眼中的美学家只是一群以艺术或诗歌之名凌驾于时代之上的享乐之徒,现实只是他们审视的对象。波伏娃认为,真正的艺术家应投身于生活,成为普罗大众的一员,分享他们的幸福和痛苦。2摆脱依赖,不再听命于外在指令、历史目标、传统义务、家族荣誉或其他所谓的既定价值观。他们珍视自由,勇于承担人生的各种挑战,自主决定将成为何种人以及沿用何种处事方式。

西蒙娜·德·波伏娃的这种想法与其饱受苦难的经历密不可分。她长期生活在听命于人的环境中,被家族的条条框框和道德所约束,几近窒息。她出身优渥,每天都要去教堂祷告,学习屈膝礼和茶话会礼仪,而如今,她已经成长为一个截然不同的女人——不再屈从于他人意志,也不再被旁人的评议所左右。她承认,有些事情是我们无法控制的,但对她来说,自由高于一切。德国入侵剥夺了自由,或者至少限制了她的自由。她感到自己如同权力和战争棋盘上的一枚棋子。未来看似无望,寻求未来之路成为一种生活方式——这就是现在所说的“存在主义”。

随着德国节节败退,未来又变得指日可待。在巴黎,有人在墙上画了一只英国、美国国旗颜色的蜗牛,爬行在意大利海岸线上。此时,英美部队正向罗马挺进,越来越多的消息称美军在法国西海岸登陆。盟军已取得制空权,柏林、汉堡、科隆等德国城市遭到轰炸,满目疮痍,死伤无数,巴黎也遭到轰炸。四月底,住在拉菲尔酒店的德国军官在首次进入酒店地下掩体避难。只有恩斯特·荣格尔没有躲避,反而躺在床上。在一次更为猛烈的轰炸中,他甚至端着一杯勃艮第葡萄酒来到酒店屋顶,审视着起火的塔楼和穹顶。他在日记中这样写道:“诸事如戏,一切归于权力,权力在苦难中得到肯定和升华。”3

盟军的进攻得到了法国抵抗运动(Résistance)的支持。随着德军逐渐陷入绝境,他们的报复手段愈发惨无人道:每受到一次袭击,德军都会采取击毙人质的手段作为回应;为了震慑当地民众,墙体和地铁通道都挂上了被冠以“恐怖分子”之名处以绞刑的反抗者照片,对波伏娃而言,照片上都是英雄的面孔,德国人为了报复已经完全丧失了理智。一封在巴黎广为流传的信中描述了发生在格拉纳河畔奥拉杜尔镇(Oradour-sur-Glane)的事情:男性居民被德军集体枪杀,女人和儿童被押到教堂,随后德军火烧教堂,任何试图逃跑的人被立即射杀。据南部逃到巴黎的难民讲述,儿童还会被德军挂在肉钩上。

时年36岁的西蒙娜·德·波伏娃与抵抗运动组织有联系,但并非积极的实战者。她坚信,文字和书本同样是反抗的武器。尽管未来无望,但她并没有虚度这段被德军攻占的战争岁月,此间她完成了人生的第一部长篇小说《女宾》(L’Invitée)(德文译名为Sie kam und blieb),并开始了第二部作品的创作。此外,她还写了一个剧本,只是不甚满意。此时的西蒙娜尚未成名,但是许多人对她已有耳闻,这与她是让-保罗·萨特(Jean-Paul Sartre)的恋人不无关联。萨特是当时文学界、哲学界崛起的新星,除了小说和戏剧,他还著有一本厚重的哲学作品《存在与虚无》(L’Être et le Néant)(德文译名为Das Sein und das Nichts)。波伏娃和萨特相识于学生时代,多年前两人约定,同居但不履行法律上的结婚手续,各自享有自由,他们将其称之为“必要之爱”,以此区别于偶然之爱。

对于巴黎的保守派而言,这对不同寻常的伴侣是一桩丑闻。此外,德·波伏娃在任教期间,涉嫌与一名女学生存在不正当关系而被学校开除,事件一经曝光同样引起舆论哗然。西蒙娜未有丝毫不快,相反,终于摆脱不喜爱的教师工作令她欣喜不已。她转而为电台写稿,但是这份工作也不尽人意。她的人生梦想是成为一名自由作家,另外,她也期待一种非传统的生活模式。她一直漂泊旅居在各个酒店,那时,塞纳河畔的露易丝安娜酒店(Hotel Louisiane)的房间狭小阴冷,住着很不舒服,潮湿的墙壁被刷成了粉红色,房顶污渍斑斑。她并没有改造房间的心思,也不喜欢做饭,一有机会就在便宜的餐馆吃饭。但是战时供给没有保障,于是她储存了一些面条、土豆。没有煤气的时候,她不得不靠烧报纸生火做饭。

她大部分时间待在咖啡馆里,因为那里很温暖。她最喜欢的咖啡馆是花神咖啡馆(Café de Flore),常会友于此,这群朋友也被称为“花神帮”。西蒙娜出书后,她的朋友圈有所变化,不少作家、艺术家慕名而来,比如雕塑家阿尔贝托·贾科梅蒂(Alberto Giacometti),他的手、衣服上总是沾满石膏灰。波伏娃很欣赏他,因为他的眼中只有艺术创作,对功名利禄毫不在意。他住在一个没有家具和窗帘的棚子里,屋顶漏水,地上摆着瓶瓶罐罐以防下雨倒灌。后来,西蒙娜认识了年轻的阿尔贝·加缪(Albert Camus),他充满魅力,对人对事客观冷静,深得波伏娃青睐。加缪和他的朋友们为抵抗运动组织秘密印制报纸,为防止遭遇德军偷袭,总是枪不离身。加缪有一篇颇为著名的短文,文中将人类的境况比作古希腊神话人物西西弗斯(Sisyphos),每天把一块巨石推上山,然后巨石又滚落下来,不断重复。西西弗斯所做的事毫无意义,尽管如此,加缪却指出,西西弗斯是幸福的。加缪认为,人生是没有意义的,但是人们却在追求人生的意义,在荒谬的存在中,不乏存在有意义的时刻和幸福的时刻。4

这是那个时代人们内心的写照。有人认为,随着历史滚滚向前,人类会更加聪慧和文明,眼前的战争驳斥了这种观点。人类的野蛮行为不断,所有改进的努力似乎都是徒劳,暴力、不公、疾病、死亡最终占领上风。在巴黎,生与死、存在与毁灭只在转瞬之间,人们长期生活在不安恐惧之中。一颗流弹、一句失言皆可能意味着死亡,宵禁之后的午夜,可以听到盖世太保的脚步声。某个邻居、朋友、熟人随时可能被带走,再无音讯。第二天一早,人们低声窃语,“他们逮捕了他”,他们是谁不言自明。5大家也不知道下一个会是谁,死亡无处不在。

然而,在这种荒谬的环境下,仍然有人在坚守生活,甚至庆祝生活,这群人被称为“存在主义者”,与绝望、厌世、无神论、仇视享乐的人截然不同。西蒙娜和她的朋友们身体力行,在住所组织大型聚会,每个人带来各自搜集而来的食物饮品,整夜狂欢,大吃大喝,跳舞高歌,朗诵诗歌,即兴表演戏剧、哑剧,没有人会为出丑而尴尬。两个人模仿斗牛士和公牛相对而立,还有人手持酒瓶模仿击剑,萨特在柜子里指挥着一个看不见的乐队,加缪用锅敲击演奏出军队进行曲。对于西蒙娜来说,这种聚会可以让人暂时忘却日常生活,对生活的热爱在此刻压制了对死亡的恐惧。她在回忆这段时光时写道:“生活让我幸福,我又找到了之前的信仰,即生活可以是幸福的,且势必是幸福的。”6

这样的生活很快就结束了。波伏娃和萨特得知,一名抵抗运动组织成员被捕,向德国人供出组织其他成员名单,其中或许包括他们二人。他们决定潜伏一段时间,乘坐火车后骑车前往巴黎北部。当他们得知美军已抵达沙特尔(Chartres)时,两人立即骑车返程,巴黎解放是绝对不能错过的。二人于尚蒂利(Chantilly)换乘火车,火车在发车不久后便遭遇了空袭,西蒙娜被甩出车外,所幸她毫发无伤。有人员身亡,一名妇女的腿也被炸断。

恩斯特·荣格尔登上蒙马特高地,最后一次俯瞰整座巴黎。他在日记中写道:“城市是女人,只青睐胜利者。”7但他或许不知道的是,当胜利者入城时,巴黎可能不会留下什么了。希特勒(Hitler)下令,竭尽全力守住巴黎,即使撤退,也要将其炸毁。塞纳河上的桥梁和许多文化遗址,如埃菲尔铁塔、圣心堂、歌剧院等都安放了炸药。荣格尔的上级迪特里希·冯·肖尔蒂茨(Dietrich von Choltitz)没有执行希特勒的命令,巴黎得以保全,但是纳粹旗帜仍然飘扬在议会大厦。夏日炎炎,城市里一片混乱。撤退中的德国士兵疯狂射击敌军,狙击手从屋顶上向手无寸铁的路人开火,人们弓着腰跑过广场,亦或匍匐爬到屋门口。一个老人躲避着子弹,拼命地敲门,但是门没有打开,老人最终倒地身亡。

巴黎民众不再坐等盟军,自发解放城市。抵抗运动组织号召民众从死去的德国士兵身上收缴武器弹药来武装自己,并设置路障。一辆德军卡车试图全速驶过以冲破路障,但后被击中,失控的卡车冲向佩林书店的铁栅栏,燃起了熊熊大火。从燃烧的卡车中爬出来的德国士兵被一名年轻的抵抗运动组织战士击毙。8

终于,1944年8月24日晚,自由法国(法国抵抗运动)部队进入巴黎,次日,德国投降,巴黎解放。巴黎圣母院的钟声响起,随后其他教堂的钟声响起,人们高唱《马赛曲》,齐声高呼“解放!”。西蒙娜·德·波伏娃和让-保罗·萨特漫步在满是盛装人群的街道上,每家每户都挂上了法国国旗,甚至埃菲尔铁塔也挂上了三色旗。一条街道上点燃了篝火,人们手拉手围着篝火歌舞,西蒙娜和让-保罗也加入其中。西蒙娜觉得时间仿佛已经静止了十年,如今指针再次转动。战争改变了她的一切,如今的她与这座城市、这里的人民产生了奇妙的联系。她也变了,事后的她回忆道,巴黎解放是“我一生中最美好的时刻”。9于是她下定决心要突破个体的狭隘,为人类的福祉而奋斗。艺术与政治不应对立,未来将再次启程,一切皆有可能。她在回忆录中写道:“世界和未来再次呈现,我们投身其中。”

编辑/韩世容