自2020年习近平总书记在第75届联合国大会一般性辩论上首次提出了我国的“双碳”目标(即力争2030年前二氧化碳排放达到峰值,2060年前实现碳中和)后,大规模高效利用可再生能源日益成为实现人类可持续发展的全球共识。今年4月,中共中央政治局召开会议,从新能源汽车及配套基础设施建设等方面,给出了具体实践路径。

会议指出,要巩固和扩大新能源汽车发展优势,加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。

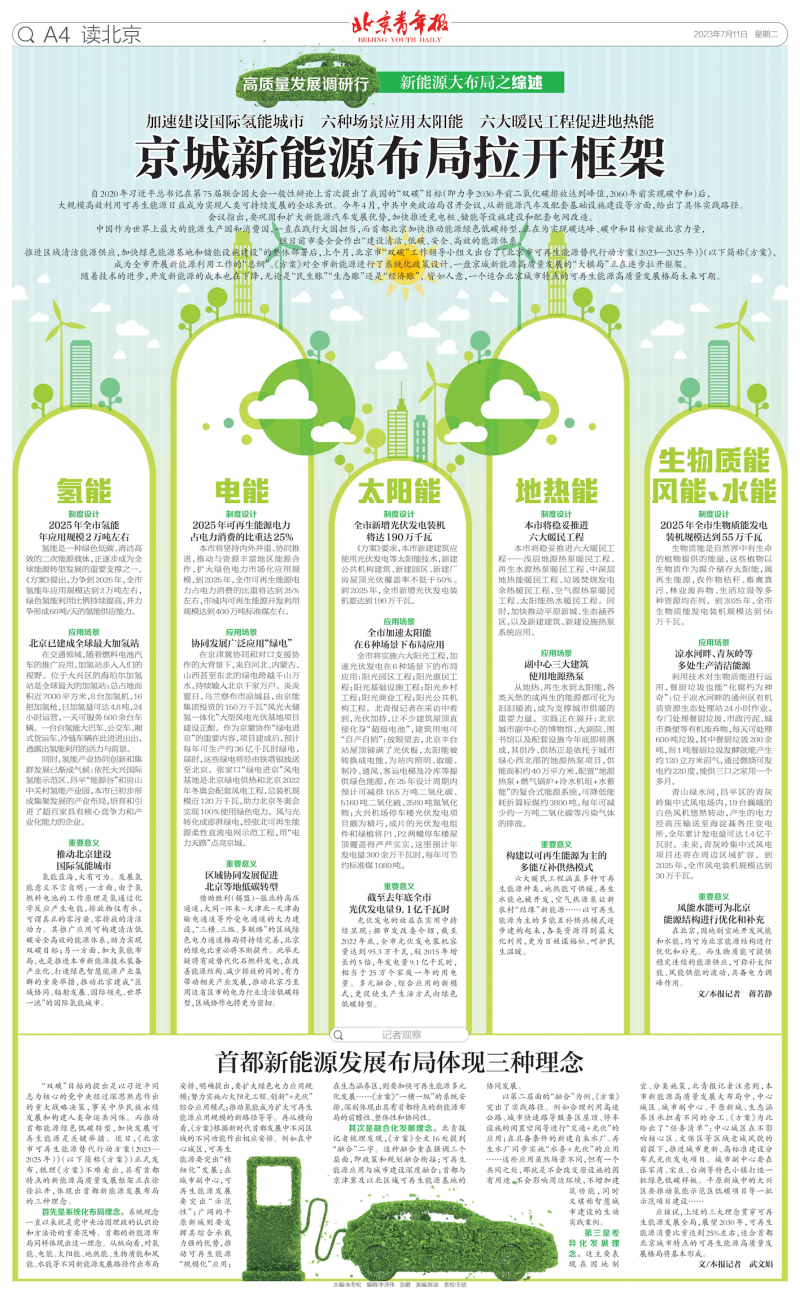

中国作为世界上最大的能源生产国和消费国,一直在践行大国担当,而首都北京加快推动能源绿色低碳转型,正在为实现碳达峰、碳中和目标贡献北京力量,继日前市委全会作出“建设清洁、低碳、安全、高效的能源体系。推进区域清洁能源供应,加快绿色能源基地和储能设施建设”的整体部署后,上个月,北京市“双碳”工作领导小组又出台了《北京市可再生能源替代行动方案(2023—2025年)》(以下简称《方案》,成为全市开展新能源利用工作的“总纲”。《方案》对全市新能源进行了系统化政策设计,一盘京城新能源高质量发展的“大棋局”正在逐步拉开框架。

随着技术的进步,开发新能源的成本也在下降,无论是“民生账”“生态账”还是“经济账”, 皆如人意,一个适合北京城市特点的可再生能源高质量发展格局未来可期。

氢能

制度设计

2025年全市氢能

年应用规模2万吨左右

氢能是一种绿色低碳、清洁高效的二次能源载体,正逐步成为全球能源转型发展的重要支撑之一。《方案》提出,力争到2025年,全市氢能年应用规模达到2万吨左右,绿色氢能利用比例持续提高,并力争形成60吨/天的氢能供应能力。

应用场景

北京已建成全球最大加氢站

在交通领域,随着燃料电池汽车的推广应用,加氢站步入人们的视野。位于大兴区的海珀尔加氢站是全球最大的加氢站:总占地面积近7000平方米,8台加氢机,16把加氢枪,日加氢量可达4.8吨,24小时运营,一天可服务500余台车辆。一台台氢能大巴车、公交车、厢式货运车、冷链车辆在此进进出出,透露出氢能利用的活力与前景。

同时,氢能产业协同创新和集群发展已渐成气候:依托大兴国际氢能示范区、昌平“能源谷”和房山中关村氢能产业园,本市已初步形成集聚发展的产业布局,培育和引进了超百家具有核心竞争力和产业化能力的企业。

重要意义

推动北京建设

国际氢能城市

氢能蓝海,大有可为。发展氢能意义不言自明:一方面,由于氢燃料电池的工作原理是氢通过化学反应产生电能,排放物仅有水,可谓真正的零污染、零排放的清洁动力。其推广应用可构建清洁低碳安全高效的能源体系,助力实现双碳目标;另一方面,加大氢能布局,也是推进本市新能源技术装备产业化、打造绿色智慧能源产业集群的重要举措,推动北京建成“区域协同、辐射发展、国际领先、世界一流”的国际氢能城市。

电能

制度设计

2025年可再生能源电力

占电力消费的比重达25%

本市将坚持内外并重、协同推进,推动与资源丰富地区能源合作,扩大绿色电力市场化应用规模,到2025年,全市可再生能源电力占电力消费的比重将达到25%左右,市域内可再生能源开发利用规模达到400万吨标准煤左右。

应用场景

协同发展广泛应用“绿电”

在京津冀协同和对口支援协作的大背景下,来自河北、内蒙古、山西甚至东北的绿电跨越千山万水,持续输入北京千家万户。炎炎夏日,乌兰察布市凉城县,由京能集团投资的150万千瓦“风光火储氢一体化”大型风电光伏基地项目建设正酣。作为京蒙协作“绿电进京”的重要内容,项目建成后,预计每年可生产约36亿千瓦时绿电,届时,这些绿电将经由铁塔银线送至北京。张家口“绿电进京”风电基地是北京绿电供热和北京2022年冬奥会配套风电工程,总装机规模近120万千瓦,助力北京冬奥会实现100%使用绿色电力。风与光转化成澎湃绿电,经张北可再生能源柔性直流电网示范工程,用“电力天路”点亮京城。

重要意义

区域协同发展促进

北京等地低碳转型

借助胜利(锡盟)-张北特高压通道,大同-怀来-天津北-天津南输电通道等外受电通道的大力建设,“三横、三纵、多联络”的区域绿色电力通道格局将持续完善,北京的绿电比重必将不断提升。此举无疑将有效替代化石燃料发电,在改善能源结构、减少排放的同时,有力带动相关产业发展,推动北京乃至周边省区市的电力行业清洁低碳转型,区域协作也将更为密切。

太阳能

制度设计

全市新增光伏发电装机

将达190万千瓦

《方案》要求,本市新建建筑应使用光伏发电等太阳能技术,新建公共机构建筑、新建园区、新建厂房屋顶光伏覆盖率不低于50%。到2025年,全市新增光伏发电装机要达到190万千瓦。

应用场景

全市加速太阳能

在6种场景下布局应用

全市将实施六大阳光工程,加速光伏发电在6种场景下的布局应用:阳光园区工程;阳光惠民工程;阳光基础设施工程;阳光乡村工程;阳光商业工程;阳光公共机构工程。北青报记者在采访中看到,光伏加持,让不少建筑屋顶直接化身“超级电池”,建筑用电可“自产自销”:放眼望去,北京丰台站屋顶铺满了光伏板,太阳能被转换成电能,为站内照明、取暖、制冷、通风、客运电梯及冷库等提供绿色能源,在25年设计周期内预计可减排16.5万吨二氧化碳、5160吨二氧化硫、2580吨氮氧化物;大兴机场停车楼光伏发电项目颇为精巧,成片的光伏发电组件和绿植将P1、P2两幢停车楼屋顶覆盖得严严实实,这里预计年发电量300余万千瓦时,每年可节约标准煤1080吨。

重要意义

截至去年底全市

光伏发电量9.1亿千瓦时

光伏发电的效益在实用中持续显现:据市发改委介绍,截至2022年底,全市光伏发电装机容量达到95.3万千瓦,较2015年增长约5倍,年发电量9.1亿千瓦时,相当于25万个家庭一年的用电量。多元融合、综合应用的新模式,更促使生产生活方式向绿色低碳转型。

地热能

制度设计

本市将稳妥推进

六大暖民工程

本市将稳妥推进六大暖民工程——浅层地源热泵暖民工程、再生水源热泵暖民工程、中深层地热能暖民工程、垃圾焚烧发电余热暖民工程、空气源热泵暖民工程、太阳能热水暖民工程。同时,加快推动平原新城、生态涵养区,以及新建建筑、新建设施热泵系统应用。

应用场景

副中心三大建筑

使用地源热泵

从地热、再生水到太阳能,各类天然的或再生的能源都可化为汩汩暖流,成为支撑城市供暖的重要力量。实践正在展开:北京城市副中心的博物馆、大剧院、图书馆以及配套设施今年底即将落成,其供冷、供热正是依托于城市绿心西北部的地源热泵项目,供能面积约40万平方米,配置“地源热泵+燃气锅炉+冷水机组+水蓄能”的复合式能源系统,可降低能耗折算标煤约3800吨,每年可减少约一万吨二氧化碳等污染气体的排放。

重要意义

构建以可再生能源为主的

多能互补供热模式

六大暖民工程涵盖多种可再生能源种类,地热能可供暖,再生水能也被开发,空气热源泵让新农村“结缘”新能源……以可再生能源为主的多能互补供热模式逐步建构起来,各类资源得到最大化利用,更为百姓谋福祉,呵护民生温暖。

生物质能

风能、水能

制度设计

2025年全市生物质能发电

装机规模达到55万千瓦

生物质能是自然界中有生命的植物提供的能量,这些植物以生物质作为媒介储存太阳能,属再生能源,农作物秸秆、畜禽粪污、林业废弃物、生活垃圾等多种资源均在列。到2025年,全市生物质能发电装机规模达到55万千瓦。

应用场景

凉水河畔、青灰岭等

多处生产清洁能源

利用技术对生物质能进行运用,餐厨垃圾也能“化腐朽为神奇”:位于凉水河畔的通州区有机质资源生态处理站24小时作业,专门处理餐厨垃圾、市政污泥、城市粪便等有机废弃物,每天可处理600吨垃圾,其中餐厨垃圾200余吨,而1吨餐厨垃圾发酵就能产生约120立方米沼气,通过燃烧可发电约220度,能供三口之家用一个多月。

青山绿水间,昌平区的青灰岭集中式风电场内,19台巍峨的白色风机悠然转动,产生的电力经高压输送至海淀聂各庄变电所,全年累计发电量可达1.4亿千瓦时。未来,青灰岭集中式风电项目还将在周边区域扩容。到2025年,全市风电装机规模达到30万千瓦。

重要意义

风能水能可为北京

能源结构进行优化和补充

在北京,因地制宜地开发风能和水能,均可为北京能源结构进行优化和补充。而生物质能可提供稳定连续的能源供应,可弥补太阳能、风能供能的波动,具备电力调峰作用。

记者观察

首都新能源发展布局体现三种理念

“双碳”目标的提出是以习近平同志为核心的党中央经过深思熟虑作出的重大战略决策,事关中华民族永续发展和构建人类命运共同体。而推动首都能源绿色低碳转型,加快发展可再生能源是关键举措。近日,《北京市可再生能源替代行动方案(2023—2025年)》(以下简称《方案》)正式发布,梳理《方案》不难看出,具有首都特点的新能源高质量发展框架正在徐徐拉开,体现出首都新能源发展布局的三种理念。

首先是系统化布局理念。系统观念一直以来就是党中央治国理政的认识论和方法论的重要范畴。首都的新能源布局同样体现出这一理念。从纵向看,对氢能、电能、太阳能、地热能、生物质能和风能、水能等不同新能源发展路径作出布局安排,明确提出,要扩大绿色电力应用规模;努力实施六大阳光工程、创新“+光伏”综合应用模式;推动氢能成为扩大可再生能源应用规模的新路径等等。再从横向看,《方案》根据新时代首都发展中不同区域的不同功能作出相应安排。例如在中心城区,可再生能源要突出“精细化”发展;在城市副中心,可再生能源发展要突出“示范性”;广阔的平原新城则要发挥其综合承载力强的优势,推动可再生能源“规模化”应用;在生态涵养区,则要加快可再生能源多元化发展……《方案》“一横一纵”的系统安排,深刻体现出具有首都特点的新能源布局的前瞻性、整体性和协同性。

其次是融合化发展理念。北青报记者梳理发现,《方案》全文16处提到“融合”二字。这种融合重在强调三个层面,即政策和规划融合衔接;可再生能源应用与城市建设深度融合;首都与京津冀及以北区域可再生能源基地的协同发展。

以第二层面的“融合”为例,《方案》突出了实践路径。例如合理利用高速公路、城市快速路等服务区屋顶、停车设施的闲置空间等进行“交通+光伏”的应用;在具备条件的新建自来水厂、再生水厂同步实施“水务+光伏”的应用……这些应用虽然场景不同,但有一个共同之处,那就是不会改变原设施的固有用途,不会影响周边环境,不增加建筑功能,同时又堪称智慧城市建设的生动实践案例。

第三是差异化发展理念。这主要表现在因地制宜、分类施策,北青报记者注意到,本市新能源高质量发展大布局中,中心城区、城市副中心、平原新城、生态涵养区承担着不同的分工。《方案》为此给出了“任务清单”:中心城区在不影响核心区、文保区等区域老城风貌的前提下,推进城市更新、高标准建设分布式光伏发电项目。城市副中心要在张家湾、宋庄、台湖等特色小镇打造一批绿色低碳样板。平原新城中的大兴区要推动氢能示范区低碳项目等一批示范项目建设……

应该说,上述的三大理念贯穿可再生能源发展全局,展望2030年,可再生能源消费比重达到25%左右,适合首都北京城市特点的可再生能源高质量发展格局将基本形成。

文/北京青年报记者 蒋若静 武文娟

编辑/彭小菲