记得看过的一篇关于“种族歧视”的内容里,设计了这样的场景——

白人牧师在台上用《圣经》布道。

台下一位黑人小孩提问:“牧师先生,上帝为什么不是个黑人呢?”

或许这是个“糟糕”的问题,因为最早传播基督教的那些人,即使有黑人,也不会占多数。

所以,上帝的肤色问题,并非与种族有关,而是与政治有关。

如果我们翻阅作为基督教基础的犹太教教义,会发现最早定义的上帝(或称造物主、唯一神等)“无形质”,作为概念上的【唯一】,直接剥离了性别、民族、种族、年龄等一切范畴。

于是,当我们触及到欧美文化中的“种族歧视”,会意识到西方社会存在的对“非白人”的“膈应”,与基督教中将上帝(或耶稣)的形象定义为一个“非黑人”,本质上是一种【选择】、是一个【条件】。

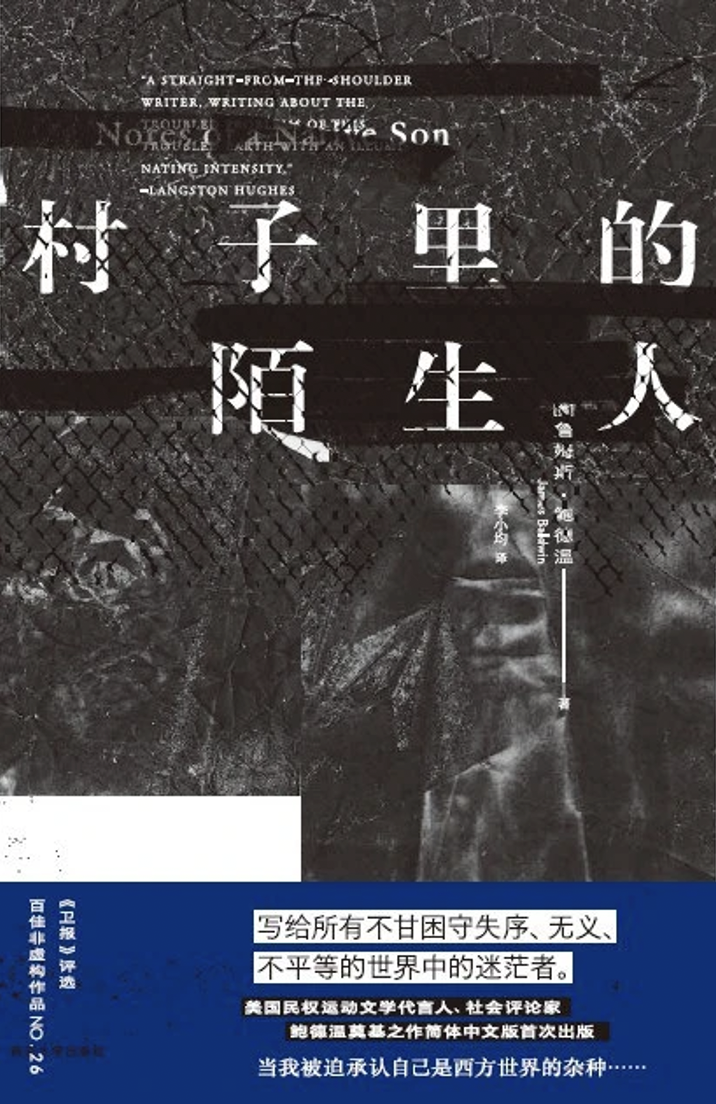

但凡提到黑人民权运动,我们总会想到马丁·路德·金,领袖的身边,还会有一众掣旗手,詹姆斯·鲍德温,这位中文语境中较为陌生的美国黑人作家,就是其中之一。

与外来移民不同,詹姆斯·鲍德温是一位土生土长的美国人,简言之,他其实是一位穿着无法褪去黑衣的白人。

围绕他一生的痛苦,并非本族与外邦的对立,而是“特权阶级”试图用一种“思想武器”让一部分人主动放弃自己的尊严和价值,接受怀疑自我、否定自我、放弃发声、不求上进、自甘堕落是“唯一且正确的选择”。

相较于马丁·路德·金,詹姆斯·鲍德温的精神枷锁还有部分源于自己的同性恋身份。

原名《Notes of A Native Son》被译为《村子里的陌生人》,完全可以理解为作者暗喻“自己身在美利坚这个大农村,其实是个异乡人”。

心安之处,自是家乡,鲍德温的家乡,是异乡,于是,在《村子里的陌生人》这部散文集中,我们“有幸”一窥这个一度到法国躲避多年的男人,身处上世纪美国爆发的一系列戏剧性社会变革风暴中的愤怒、挣扎、无奈,更重要的,是一种【无能为力】。

鲍德温面临的那种无能为力,严格来说,是黑人问题背后的整个社会的问题——“病态的时代精神”。

早在马丁·路德·金遇刺的1968年——对了,同年,法国爆发“学运”——的10年前,被当代不少 “文艺知识分子”奉为“精神图腾”的杰克·凯鲁亚克的《在路上》与《流浪的达摩》已然风靡。

换个角度看,黑人问题是那个时代诸多问题的一部分。

于是,詹姆斯·鲍德温才会对美国的黑人同胞(更加)不满,因为在那个“混乱且糟糕”的时期,黑人们并没有努力去争取平等,而是试图得到与白人相似的的特权。

诚然,对个体而言,“特权”自然是任何时代应对各种问题的良方,但正因为是“少数人专有”,才属于“特权”——众人平等显然比“少数人为自己谋利”更具现实性,但难度也更大。

诺贝尔奖得主 托尼·莫里森曾如此赞美詹姆斯·鲍德温的文字——

在你的手中,语言重新变得美妙。

在你的手中,我们看到语言的本来面目:它既非冷酷无情,也非鲜血淋淋,而是充满生命力。

我想,“充满生命力”的背后,应该有一种“唤醒后的重生”。

因为在詹姆斯·鲍德温的思考中,或者是“用毫不妥协的尖锐笔触批判美国种族政治的扭曲和阴暗”时,詹姆斯·鲍德温警示我们:我们往往忽略了一个先决条件——

当黑人以黑人身份定义自我的时候,已经将自己与白人区别了。

这种“讽刺”就像我们说“忘记你头脑中的蓝色大象”一样,你不是忘记,而是记得。

詹姆斯·鲍德温的苦恼在于,黑人对白人社会的恐惧、仇恨、敌视,以及对(融入)白人社会的向往、憧憬、期待是硬币的两面,作为接受美式文化长大的美国人,一生都要接受历史或传统“赋予”的符号,这其实很精神分裂。

成年后的鲍德温,应该是在法国真正掌握了“自我治愈”的方法,他的文字终于成为了保护自己、宣扬战力的盾和矛,拥有了一种可以超越种族、天下大同的人性力量。

他描述苦难,但并不悲情化,因为他深知只有亲历磨难才会成长;他抒写昂扬,但并不拒绝设计悲剧,因为他深知要解构什么是【黑】,必然要定义什么是【白】。

《村子里的陌生人》中的詹姆斯·鲍德温,时不时敲打我们,要想个体真实且完整,就要正视世界的不公与混乱,更要摒弃各种无意义的懊丧。

当然,我们也必须强调这样一个问题——对《村子里的陌生人》中所涉及的(曾经或当代的)美国种族问题真的了解吗?我们真的有像了解中国的历史一样了解美国的历史吗?真的理解白人与黑人的那种关系吗?

很遗憾,我相信我们都属于不生活在美国的中国人,我们的了解并非是切身体会,因此,我们无从发表太多的议论。

与之相似,那些不在中国生活着的人,当然可以发言,但对很多中国社会问题的见解,可能错的离谱。

其实我想表达的是,对于我们不熟悉的“阐述”,应该把握更广泛更深层的联系——

中国虽然没有如欧美社会那般对黑人的歧视,但中国到处都有对“黑人”的歧视。它与地域、户籍、职业、性别、学历、家庭背景密切相关,时刻都在广袤的中华大地上此起彼伏。

在可预见的经济下行期,盲目追求精神上的高潮、肉体上的放纵,不过是一众缺失精神内核的凡俗,试图找寻存在感的低成本无风险做法。

于我们切身有关的,是警惕各种形式的“群体命名”,也许是传统思维惯性,也许是不可明说的隐型歧视,任何“主流”对“非主流”的刻意区分,都可以看见古今中外不公与偏见的影子。

神说,要有光,世间便有了光。

有光的地方必然有影子,只是我们能否看到,或者愿意看到罢了。

文/刘喜脉

编辑/韩世容