我的硕士研究生导师是胡锦矗先生。他出生在风软花香的阳春三月,是中国动物学领域声名显赫的大家,尤其在大熊猫保护研究领域贡献卓越,名贯中西,是开山鼻祖,被尊称为“大熊猫之父”。

胡锦矗(中)给学生上课

为了照顾外省市的学生,他都坚持使用夹杂着一半四川话的“川普”

我与先生初识在1994年的夏天,但深究起来,我们之间的缘分早在我的少年或儿童时期就开始了。先生与我是老乡(后来才知道)。先生的儿子胡叔叔与我父亲是同事,两家是楼上楼下的邻居。先生的儿媳曾阿姨与我母亲关系甚好,经常来我家串门。

我家旁边的楼梯转角处,墙上有镂空,与外界相通。胡叔叔喜欢养蜜蜂,他在那里安放了一个木头蜂箱,蜜蜂从墙上的镂空处飞出飞进,但并不会打扰到楼里居民的生活。每年夏初,他会戴着白纱头罩,在我家门口割蜂蜜。我会趴在窗台上,看着蜜蜂嗡嗡地围着他转,乳白色的蜂蜜十分黏稠,经他的手缓慢流入盆中,让我感到紧张、刺激又新奇……

1994年夏天,我保送上了大学。其实,我志不在生物,但保送生的专业是不能自选的。于是,进入大学的第一件事情,就是想方设法换专业。系主任专注地看着我,耐心地听,最后面无表情地断然拒绝。没有了退路,便只能硬着头皮走下去。由于理科知识结构欠缺,我的大学读得很辛苦,所幸最后几个学年的年总评成绩年级第一,有了推免研究生的资格,并有幸成为先生门下的学子。

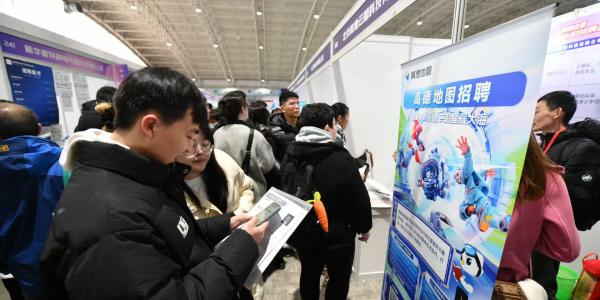

先生学识渊博,文理皆通,是一部行走的“百科全书”。每次授课,为了照顾外省市的学生,他都坚持使用夹杂着一半四川话的“川普”,引经据典,旁征博引。即使在六七十岁高龄,也都全程站立讲解,手写板书,密密麻麻地写了一板又一板。从上课到下课,整个半天,中途从不间断,仿佛生怕漏讲了一个知识点。学生都是熬不过他的,经常从后门偷偷溜出去。

通常情况下,授课结束,趁学生们在忙着誊写板书、整理笔记的时刻,先生会倚靠在窗前,稍作休息。他会微笑着看着大家,偶尔还会讲些有趣的小故事,窗外的光从他的头上逆照进来,形成一圈光影晕开,让我看不清楚他的脸,但能感觉得到他的开心和满足。

先生的古文功底很深,文笔极好。他有晚饭后在校园里散步的习惯,那是他打腹稿的时间。先生的文章、书稿几乎都是一气呵成,无需做过多改动。但他对学生论文的修改却极其严格、仔细、考究,精确到每一个字、词的用法。第一次拿到被修改过的论文,通篇密集的标注痕迹,让我感到无地自容,但先生却只说了一句话:“任何实验结果都尽量不要使用绝对的用语,因为科学发现是不断变化的、是相对的。”这句话对我影响深远,既是对我懵懂科学认知的点拨和指引,也在后来的人生中,不断循正我的言行的偏差。

胡锦矗(中)与同事们讨论问题

直到我把一头长发剪成板寸站在他面前,他才允许我出野外

先生是个极有修为和涵养的性情中人,年轻时酷爱饮酒,既爱以酒会友,也喜欢自斟自饮,这一点与我父亲极为相似。每年重要的节假日,中秋或元旦,先生都要在家中款待学生。亲自备食材,亲自下厨。通常请客的前一天就开始动手准备,等我们到他家中,他会一脸轻松地表示,全搞定了,不让我们进厨房帮忙。先生的厨艺很好,在餐桌上会力劝学生喝酒,男女学生都一样。我最喜欢吃他做的豆豉蒸小黄鱼,骨头都是酥软的。先生的生活极其自律,早上6点起床打太极(他80大寿时,我送了他一套大红的太极服,讨个吉利),还有午睡的习惯。如果中午聚餐,有时他会悄悄走进卧室休息,任由大家在外面餐桌上继续打闹,我们经常会在张狂之中突然发现,老师不见了……

先生很宽厚、豁达、淡泊名利,对学生极其仁爱、宽容并竭力帮助。野外工作环境恶劣,很是辛苦,有些地方人迹罕至,甚至有人身安全的危险,师姐师妹们基本都不出野外。但我想去。开始先生很干脆地拒绝,想来也是,一群男人堆里夹杂一个女的,实在不方便。但我喜欢跑野外,不甘心放弃,每天跟在先生后面哼哼唧唧地请愿,连续好几天,直到我把一头长发剪成板寸站在他面前,他才气恼地把我领到带队老师面前,算是应允了。

年轻的时候,每次出野外,先生都要坚持亲自带队。后来年纪实在大了,弟子们不放心,让他留在营地,他就到处转悠,找寻可口的食物,等傍晚收工回营再带大家一起去结结实实饱餐一顿。先生给学生的野外补贴很高,通过这样的方式,不仅帮助学生解决了研究生期间的学费和生活费,不少师兄在毕业时还能有一笔不菲的存款。

胡锦矗(左)用无线电给大熊猫定位

先生总喜欢背后夸人,却从未见他批评过学生,最生气的时候也仅仅是沉默不语。记得刚上研究生时,他约我在办公室谈事情,我迟到了几分钟,他很生气,脸都涨红了,却也是一句话不说,把我晾在一边就是了。其实,我宁肯他批评我几句,因为这样让我太难堪、太难受了,但却从此再也不敢迟到了……

为了培养我对野生动物的兴趣,先生把养在办公室外面的两只草鸮交给我喂养,让我每天早上去农贸市场买猪肝,然后切成小块,装在不锈钢的托盘里,再放进铁笼。由于从小就十分厌恶生肉的气味,不要说触摸,即使让我闻一下,都会让我几顿饭没有食欲,所以,虽然草鸮很可爱,但这个简单的工作对我来说其实并不容易。尤其是在高温酷暑下,每天清洗那个粘满肝脏残渣的托盘,其中的滋味就“不摆了”……我想先生早就看出了端倪,隔壁的鱼类专家邓其祥教授也应该是看出来了。所以,每天下午当我从冰箱里拿出猪肝时,邓老师就会从办公室里走出来,坐在我旁边,一边抽烟,一边看我切猪肝,大多数时候他都沉默不语,偶尔叮嘱一句,“慢点儿切”。

我想胡先生对我是有期待的,所以,当推免研究生的录取工作一结束,他就把我叫到了办公室,拿上一大串钥匙,领着我,打开一扇标本室的大门。昏暗的光线下,阴冷的空气中,是一排排高高的木头柜子,一屉屉地拉开,整整齐齐、密密麻麻的全是老鼠标本。不同种类,不同地域,不同性别……至少几千例!一对一地讲解,手把手地教我测量、分类、制作标本的方法。他交给我两个任务:整理鼠类标本室;寒假回家抓老鼠,练习做标本。他告诉我,对鼠类的科学研究是哺乳动物研究的基础。

后来,先生送我到华西医科大学基础医学院学习,再后来,由于项目的需要,我又辗转斧头山、雅安、北京动物所……每一站先生都给予充分的支持和帮助,直至论文答辩结束。

研究生毕业后,由于个人原因,原定留校的我离开了母校。临别先生之前,我流泪了,我是真心难过、真心舍不得,先生总是能够虚怀若谷、洞察秋毫,千言万语汇成了一句话,“趁着年轻,去把博士读了吧。”

青年学子敬送大熊猫玩偶

老师能支撑这么多天已经是奇迹

想起先生,自然会想念师母。师母是四川医学院(后来的华西医科大学)毕业的高材生,是非常优秀的外科医生。由于特殊时期的特殊原因,她的一生吃尽了苦头,让她对人性产生了深深的怀疑。即便如此,师母还是善良慈爱的,尤其对学生,往往慈母之心溢于言表。 初识师母是刚入大学第一周。那天早起,我发现自己的眼睛红肿得像兔子眼,布满血丝,我吓坏了,下意识里,第一反应竟然不是去校医院,而是一路狂奔到她家求救。当时师母正穿着一身白色睡衣忙着抓跳蚤。她养了两只波斯猫,不知在哪里惹了一身的跳蚤,传得家里到处都是,让她十分气恼。但她一见我那惨样儿,立刻拿出眼药水帮我治疗,并交待我护理方法。

离开先生和师母后的时光忙碌又慌乱,等到回首来时路,匆匆已过20多年了。2018年暑假,我返回母校,在半山腰的养老院见到了师母,她已经不认识我了,可怕的阿尔茨海默症夺走了她的记忆,除了先生,她谁都不认识了。先生每周带着鲜花去看望她一次,躺在病床上,她仍会在先生面前撒娇,仍会告诉先生她发现了哪里的点心好吃,让他去买回来分给学生们品尝……那样的场景,与二十几年前的回忆整合在一起,让我当场怆然涕下,但师母的思想却已停留在另外的世界,连我的难过也感受不到了。

去年春天,匆匆回四川公办,顺便探望先生。他的身体已大不如前,听力减退厉害,与我交流困难,但思维仍然敏捷,为了不冷落我,他在我面前滔滔不绝地说话,讲科研项目、讲师兄们的近况……足足说了半个多小时。其实,他说什么已经不重要了,我不想打断他,我只想那样近距离地看着他,看着我亲爱的老师,心中百感交集。我知道那是他的午休时间,也到了我该离开的时候了,便匆忙与他作别。先生坚持站起来,送我到电梯口,依然是一句话也不说,他都没有看我一眼,只是挥手告别。我的心里堵满了惜别的泪水,却也是难开口。

胡锦矗与夫人在一起

暑假来了,我带着两个孩子坐上了返回母校的航班。第二天,我在宾馆里得到师母突然深度昏迷的坏消息。两天以后,师母永远地离开了……我想这也是缘分吧,师母给了我机会,让我送她一程……

先生是个不擅用言语表达情感的人。在等待师母醒来的时光里,他只是静静地斜坐在客厅的沙发上,一动也不动。我拿了一张小板凳,紧凑在他旁边陪坐着。师母的葬礼,先生没有参加,但从殡仪馆回来,我看到坐在书房里的他,红肿的眼眶里闪着泪光……

2022年的冬季是对老人极不友好的一个冬季。刚刚立春,我就接到了先生进ICU的消息。过两天,又收到了先生在ICU的视频。经历了三个不眠之夜后,我终于拖着行李箱在去机场的路上订了机票。

母校的新校区很大很漂亮,修建了联排别墅,但我还是喜欢又旧又小的老校区,我也选择了学校的宾馆,虽然陈旧,但很亲切,连气味和放在楼梯间整理衣冠的镜子都是当年的。推开窗户就可以看见校园的小树林,掩映在小树林中的一排黑砖白缝小楼是生化实验楼。我在这里完成了许多记忆深刻的生化实验,还记得每一次刷试管刷到水滴倒挂不住的得意、第一次成功跑胶后的兴奋、因为偷懒没有戴手套导致指尖失去知觉的恐慌……

生化实验楼的背后是理科大楼,胡老师的办公室在六楼……

回到学校的第二天,天气阴冷潮湿,下着小雨,这是四川冬季常见的天气。下午四点钟是医院的探视时间。我在ICU的探视视频中见到了老师。我们得知,就在我们坐在ICU外的长椅上等待探视的时间里,老师刚刚经历了一次心脏复苏,这已经不是第一次了。

通过医生严谨的措词,我知道,老师能支撑这么多天已经是奇迹,一切都只剩下时间的问题了。2月16日晚上10:08,先生永远地离开了我们,享年94岁。

躺在灵柩中的先生,依然眉宇蔚然,慈祥安定。跪在先生的灵柩前,胸中的悲伤像决堤的洪水一样瞬间将我淹没。那一刻,我才发现,原来心中有那么多的话想对先生说,不是没有机会,而是每一次都以为下次还有机会。我也才发现,这么多年,我连一声“谢谢”都没有当面对先生说过。现在的我,却只能问一声:

“老师,如果有来生,还让我做您的学生好吗?”

文/李春(胡锦矗先生九八级硕士研究生)

编辑/韩世容