一位热爱古建摄影的北大校友从《中国文物地图集》上查到北京顺义有一座砖石结构的“无梁阁”,里面还有精美的壁画,便约我们一同去寻访拍摄。由于无梁阁位于一家单位的院内,进去一次不容易,所以,我们做了自认为比较充分的准备,带了便携光源、各种焦距的镜头和两个三脚架……

久居京城,只知道顺义的历史遗迹里有个焦庄户,还真没有听说过这个无梁阁。所以在去之前,先做了一番预习功课。

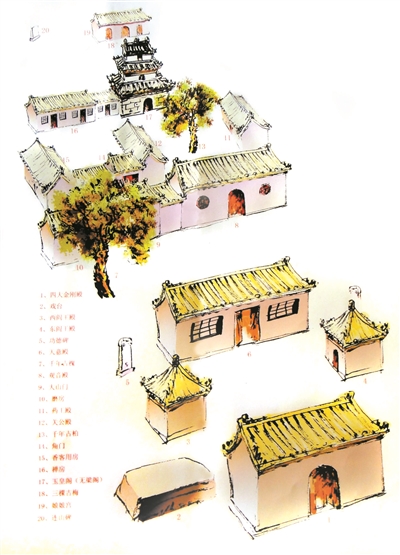

《顺义河东这个村,竟藏有清代古阁》,这是2021年5月22日发表在北京青年报“北青社区报顺义版”上面的一篇文章。文章开头写道:“清代无梁古阁,藏有罕见彩色壁画!”北青社区报记者获悉,大孙各庄镇顾家庄村椒园庙内有一处清代古建筑——无梁阁。据了解,无梁阁原名玉皇阁,是椒园庙建筑群中的主要建筑,2001年被认定为北京市第六批市级文物保护单位。

连信息灵敏的北京记者都是去年才“获悉”的这个古阁,那我们这些与文物界不沾边的普通人现在才听说也不足为怪了。

文章中介绍了记者从顺义区文物管理所和相关部门了解到的无梁阁的情况:无梁阁原名玉皇阁,因整座建筑为砖石拱券结构,没有一根木质横梁支撑,故俗称无梁阁。民国年间到新中国成立初期,椒园庙香火旺盛,在京东这片地域内名气很大,特别是每年三月初三的庙会,很多人前来烧香拜佛祈求平安。

看文中所配的照片,无梁阁外形呈方形,三层重檐,墙壁以大小不等的石块垒砌而成,上覆青色筒瓦,正脊和垂脊装饰有鸱吻小兽等构件,显得既庄重又浑朴,很是少见。尤其是阁内部的壁画,色彩鲜艳、人物表情生动,且保存基本完好,这一切都更增添了我们寻访它的兴趣。

关于无梁阁,网上能查到的资料不多,仅有的几篇还是以“传说”为主。相比传说,我们更想知道的是无梁阁真正的“前世今生”。

无梁阁外景

整座建筑无一根木质横梁支撑

跟大院里面的人联系好之后,我们如约前往。在工作人员的带领下,我们径直来到无梁阁前面的绿地。绿地上有一块北京市文物局2001年10月立的文保碑,无梁阁正门新装饰了一个铁艺大门,上面挂着写有“玉皇阁”三字的牌匾,大门的右侧有一块金属铭牌,上面写着:

无梁阁原名玉皇阁,始建于明代,清代重修。因整座建筑无一根木质横梁支撑,故俗称无梁阁。坐北朝南为方形的楼阁式建筑,外观三层,内部为两层。砖石拱券,结构独特。阁内绘有壁画,壁画色彩鲜艳,形象生动,是研究古代民间绘画的重要资料。阁后还有一座拱券结构建筑,是供奉王母女娲的殿宇,2001年公布为北京市市级文物保护单位。

无梁阁正门外的绿地上还有一棵高大的古柏,枝盛叶茂,高耸挺拔,由于没有挂牌,不知道它的树龄。

两位带着三脚架性急的同伴此时已经进到无梁阁的内部去拍壁画了,我为了不打扰他们,就在外面寻找各种角度拍摄无梁阁的外观和建筑细节。无梁阁的西侧有一座约半米高的建筑台基,面积不小,看样子之前也曾有一座比较宏伟的建筑。

之后又来到无梁阁后面那个俗称“圣母殿”(也叫娘娘宫)的建筑前拍摄。圣母殿一字排开三个门,同无梁阁一样也是石墙筒瓦,无梁式拱券结构。三个门从东至西,依次镌刻有“西王祖母宫”“玉皇圣母宫”“女娲皇帝宫”的字样。据说之前殿内也绘有彩色壁画,但现在已被白灰涂抹得看不到了。

圣母殿的西侧复建了一北一南两栋三开间建筑,目前内部也是空空如也。

一进门便被震撼到了

拍完外景,我也进到无梁阁内部,一进门便被震撼到了。半圆形的穹顶和周围弧形的墙壁全都画有密密麻麻的彩色人物群像和祥云图案,有点像在天文馆里看星空的感觉。那两位带着三脚架的同伴把架子高度调到最低,相机镜头垂直朝上,人几乎是躺在地面朝上拍摄,起来时,衣服上满是尘土……

我带了一个12-24的超广角镜头,原以为拍全景没有问题,谁知还是拍不全,真后悔没有把鱼眼镜头带来。拍了几张大全景之后,我又换镜头拍摄壁画的局部,想着或许能够用接片的方式弥补不足。

壁画的下部完全被白灰掩盖住了,一人多高处还留有刷子的痕迹,幸亏那个刷墙的人没有想办法找梯子往上刷,否则,现在也看不到这十几层的人物群像了。密密麻麻的人物群像,粗看似乎没啥差别,但仔细观察,每个人物的服饰和表情还是有些特点的。东墙和西墙的画风、配色有明显不同,感觉不是一个人在作画。

在工作人员的指点下,我们注意到正门上方的墙壁画有一个骑着绿色大鸟的老人,下面还有两个人物,由于风化损毁,两个小人的姿态看得不是十分清晰。

“二层也有壁画!”正在仔细欣赏壁画的我,突然被同伴的惊叫转移了注意力。我循声通过一层穹顶处的圆洞朝上面望,再按照同伴的指点移动位置和角度,终于看到了一幅大致完整的清晰画面:两个古装男子在俯首作揖,旁边还有几位古装女性(像是明代服饰)举着长柄方扇。两组图画用弯曲的小树隔开,画面的中上方还有几行毛笔行书小字……

我想起北青社区报上的那篇文章介绍说,二层的四壁画有“黄帝拜燃灯古佛”“黄帝战蚩尤”“女娲宫”“伯乐辩河图”“玄女送天书”等传说故事。只是穹顶的孔洞不大,光线也暗,很难看清上面的全貌。

我们转着圈儿沿着一层的墙根从镜头里向上寻望,希望看到和拍到更多的壁画。每一幅壁画似乎都在描述着一个故事情景,像小人书一样,还配有文字说明。可惜没有梯子上不到二层,转了好几圈也拍不到太完整的画面,只好作罢。据说,之前无梁阁有梯子通往二层,不知什么时候梯子被撤掉了。虽然给我们留下遗憾,但对壁画的保护却是有利的。

拍完无梁阁,我们提出想去看一下半山腰上的“连山碑”,工作人员爽快地答应了。从无梁阁后院西侧的一条小路,我们开始往山上走。过了一道石埂,就几乎没有路了,四处都是一人多高的荆棘灌木丛,每走一步都要费很大的劲儿。经过一番披荆斩棘,我们硬是从没有路的山上踏出了一条路,来到了连山碑前。

这是一块“长”在山上的巨石,只是被人为地凿成了碑状,下半部分还被埋在了土里。我们只能站在后修的一条半米多高的石埂上,近距离地拍摄这块石头。仔细看,平整的石面上,密密麻麻地刻满了文字,文字虽然不大,但是很工整,书法很有功力。

虽然石头上大部分的文字已经漫漶不清,但仔细辨认,还是能认出一些字来,比如“椒园山石碑记”这几个字就很清晰。

柴福善发现的椒园庙老照片

遍查资料,发现建造年代呈现一团乱麻

考察完无梁阁及连山碑,我们既兴奋又困惑。兴奋的是终于亲眼目睹这一少见的砖石结构的无梁阁及其壁画;困惑的是,有关无梁阁的历史资料和记载少得可怜。比如,无梁阁建于哪朝哪代,就是一团乱麻。

有说元末明初建的;有说建于明代,清代重修的;也有说只是建于清代的。

《300年也未必读懂一个无梁阁》(作者胡广星)一文提到,1993年,中共顺义县委史志办公室编印的《顺义古今》一书记载无梁阁系元末明初的古建筑。2002年顺义区档案馆和顺义区文物管理所联合出版的《顺义文物古迹概览》沿用了这一说法。而2007年出版的《北京文物百科全书》却认为无梁阁建于明代,清代重修。

2008年出版的《中国文物地图集·北京分册》则认为无梁阁为清代康熙年间所建。2009年新版《顺义县志》记载无梁阁:据专家考证,约为明末清初之建筑。

我们在无梁阁门前右边的铭牌上见到的说明是“始建于明代,清代重修”。在顺义博物馆里,无梁阁的说明则是“系清代古建筑”。

持“建于元末明初”和“建于明代,清代重修”的,都没有注明出处,而持“清代建造”的,则称有三河县志和连山碑记为证。

清代无梁阁所在的区域归河北三河县管辖,《300年也未必读懂一个无梁阁》一文的作者胡广星曾专门查阅了三河县的县志。他在文中介绍:康熙十二年版《三河县志》山川项中记载了距椒园山只有两公里的华山:一名兔耳山,出花斑石,八景“北兔归樵”者。但没有提及椒园山。

寺观项中,详细记载了全县32座寺庙,其中,玉皇庙明确标记在城关,而不是椒园山。如果当时椒园山也有玉皇庙,县志上应该标注为“一在城关,一在椒园山”。因本志在记载“关王庙”时就是这样标注的:关王庙,一在东街一在半山关一在南潘台庄一在西夏店。关王庙当时共有四处,西夏店村关王庙应该是很普通的一座,县志上都有记载,如果椒园山有玉皇庙,且是无梁阁,如此有特点的寺庙,县志不可能不记载。

如果说无梁阁建于明代,清代重修的话,那这座庙当时至少主体建筑仍在,历代县志对庙宇的记载都非常清楚,基本没有遗漏,就算是一座旧庙,年久失修,当时县志也不可能遗漏。而康熙版县志根本没有记载椒园山,也没有记载椒园庙,更没提到无梁阁,只能说明这座庙当时并没有修建。

乾隆二十五年版《三河县志》在寺观项中,对无梁阁作了明确记载:无梁阁,在焦园东山之麓,叠石成埢,不施梁木,三殿皆然。

此县志在记载其他寺庙时只写庙的名字和村庄名,而无梁阁加注了12字,说明无梁阁在当时三河县的寺庙中比较独特。而康熙版的《三河县志》中不但没有重点介绍,而且连“无梁阁”三个字都没提到。这样一个独特的寺庙,在当时寺庙中也应该算得上比较重要的庙宇,县志没有记载,只能说明当时没有这座庙。

到了乾隆二十五年版的县志中,却被重点介绍,说明这座庙应该建于康熙十二年(1673年)至乾隆二十五年(1760年)之间,相隔87年。而连山碑记载“康熙辛卯年春夏之交”,修建无梁阁,与县志记载比较吻合。

民国二十三年(1934年)版的《三河县志》记载更加详细:东有焦园山,山下有无梁阁,建筑奇古,前后殿宇共数十间,树木幽森,别有天地,山上有塔一座,山半有连山碑宽一丈二尺,高一丈五尺,年深日久,风雨摧残,碑文因而难辨。

据此,胡广星比较认同《中国文物地图集》的说法,认为无梁阁建于清初,具体时间应为康熙三十二年(癸酉年)至五十年(辛卯年)之间,主要证据就是《三河县志》上的记载。

联系到对无梁阁和连山碑有深入研究的柴老师

在究根寻底、遍查资料时,我们还发现了一个线索,平谷区的文史学者柴福善曾经办过有关无梁阁和连山碑的相关知识讲座,但是却查不到讲座内容。于是,我们设法联系上柴老师,并专程去拜访了他。

柴老师跟我们说,他曾经数次前往无梁阁和连山碑考察,并采访了当地村里的老人,获得了很多一手资料,尤其珍贵的是,他还请人专门对连山碑的文字进行了拓印,并请书法家对碑文进行逐字认读。在实地考察了解的基础上,他撰写了《二十里长山椒园庙》一文,收录在2015年出版的《志书补遗》一书中。

柴福善在无梁阁附近的村中寻访时,得知当地流传着一段小曲“二十里长山歌”,歌词中有对无梁阁的描述:

……第六座山名叫做椒园山,靠山碑下无梁阁,/坑面大石发的瓮,外边四方里边圆。/前面本是金刚殿,七十二司牛头马面。/天意庙修在中央间,金花娘娘在后边。/玉皇爷前边一棵宁心柏,长得茂盛叶儿鲜。……

据柴福善考证,县志里记载的都是焦园山,从未提过焦园庙,到了新编县志时,才写作椒园山、椒园庙。

在整理相关资料时,他还发现了拍摄于1961年的三张椒园庙照片,一张为椒园庙及椒园塔全景,一张为椒园塔,一张为无梁阁。照片旁有简单记述:顺义二十里长山椒园庙,位于顺义东南顾庄子东部的山坡下面,据说建于明代,但并未证实,庙后山坡绝壁处有一碑文,为康熙癸酉年所立,至今西配殿内已有严重裂缝,其他殿宇均已经过重修,但建筑大致尚属完整。

柴老师说,据村里人相传,椒园庙大致建于明代,坐北朝南,南北长约300米,东西宽约五六十米,四周没有建院墙。

根据村里人画的椒园庙示意图,柴福善认为,椒园庙应分为两组建筑,无梁阁所在的为玉皇庙,前面还应有一组为天齐庙(长山歌里说的天意庙可能为谐音误传),两组建筑在同一中轴线上,都是道教庙宇。

柴福善经过考证认为,无梁阁不仅外观为三层,里面其实也是三层:一层供奉玉皇大帝彩色泥塑坐像,四面绘有壁画,上面是朵朵祥云,下面是海水江崖,中间为诸多人像;二层四面墙壁画有“黄帝战蚩尤”等彩色壁画;二层也有木梯通向三层,三层为木楼板,北面有木结构的神台,供奉一尊太上老君神像。三层拱顶也隐约可见彩绘痕迹。

柴老师还对山上的连山碑进行了实地测量,高4.3米,宽3.5米左右,碑顶厚度1.5米。碑首题有“椒园山石碑记”,落款为“康熙岁次癸酉年季春谷旦”。文中有“叠山为阁”的字样。估算,碑文有百行左右,总计七八千字。

如果连山碑的落款真的是“康熙癸酉年”,那胡广星文中说无梁阁建于“康熙辛卯年”就不对了,康熙三十二年刻的碑,不可能提到康熙五十年才发生的事情。

那椒园塔又是怎么回事呢?我们问。

柴老师说,椒园塔与下面的椒园寺应该没有直接关系,塔应是依山而名。根据椒园塔的历史照片,他认为这座密檐砖塔应为辽金时代的建筑,证据是遗址上散落的残砖的背面均有深深的沟纹,是典型的辽代沟纹砖。由于塔早已损毁,仅剩一处基址,加之资料记载欠缺,其具体来历已经很难考证。

村民保存的无梁阁全景图

请教校友专家揭开壁画之谜

无梁阁的历史了解得差不多了,但阁里的壁画对我们来说还是一个谜。它究竟是清代画的,还是民国时期的作品?要解开这些谜,必须请教真正的行家才行。这时,校友资源派上了用场。很快,我们便联系上了北京大学艺术学院原美术学系主任李松教授,他专门研究汉唐美术史、佛教美术史、道教美术史,写有《陕西佛教艺术》《中国道教美术史》等专著。

李松教授正在准备一个讲座的PPT,看过我们发给他的无梁阁及壁画照片后,忙里偷闲回答了我们在微信中提出的问题:这些图片很有意思!无梁阁这种建筑形式,明代很流行,但无梁阁壁画的年代,看起来像是清代中期或更晚时期的。壁画的属性,未见佛家,可能是道教。壁画的整体构图,上下成排,是明代兴起的。壁画所用颜料,尤其是较多使用了群青(一种鲜艳的蓝色颜料),这是清代中期流行使用的合成颜料,它应该是随着西方传教士进入中国的,民间俗称“鬼子蓝”,价格不高且色彩鲜艳,受到清代社会的广泛欢迎。壁画上方画的是仙官,下面画的是天官,人物有些脸谱化。这种群像一般只有“类”,不表现具体的个性。门上面的画也是道教的,骑鸟的,有可能是南极老人(民间俗称寿星)。这个殿的壁画有些特别,构图似乎是仿照佛教的千佛,分为天地。可以看出来是以道教为主,兼有佛教的某些形式。

提到佛教,我们记起柴福善老师曾听村里老人说过,以前椒园庙里一直是和尚在当住持。

李松教授问我们无梁阁附近是否有碑刻。我们把柴福善老师整理的“椒园山石碑记”发给了他。李松教授看完后说:“像康熙时的游记,文中提到了圣宫、神阁,说明至少康熙时就有这两个建筑了。”

为了不放过这难得的请教机会,我们又把在寻访无梁阁时看到的一块刻有“永宁二年”字样砖的照片发给了李松教授。

“永宁二年?汉代的砖?或附近有汉墓,这是墓砖。”李松教授的回答总是那么简洁,一语中的。看到李松教授的答复,我马上翻出当天去顺义博物馆拍的一张“顺义汉代文物出土地点及遗迹分布图”照片,发现与无梁阁同在的大孙各庄镇(田各庄村)就有一个汉墓出土遗址,出土了陶厕、陶猪圈、三孔陶灶等随葬品。说不定这块汉砖就是这个汉墓的“漏网之鱼”呢。

从黄苗子所著《唐宋壁画》一书中我们还了解到,我国古代寺观壁画绘制有一种“对画”惯例,壁画一般由两拨儿画师绘制。“凡作壁画,分画两壁,各以名师分掌之,于未毕前,施以帷幕,互不使见。”这种相对分工和分壁绘制的方法,是我国古代画师绘制壁画的固有传统,至迟从隋唐以来已成惯例,并一直延续到明清时期。无梁阁一层的壁画之所以显示出两种不同的风格,可能也是采取了这种“对画”方式出现的结果。

经过实地寻访和拜访请教有关专家,虽然没有对无梁阁的具体建造年代找到确切答案,但这些对我们来说已经不是十分重要了。重要的是,通过这次考察和寻访,我们增长了许多相关的历史文化知识,看到了先人们神奇的创造力,了解到他们丰富的精神生活和信仰,对中国传统文化的博大精深也有了切身的体会和认识。

文并供图/梅艳红

编辑/王静