大概是八九岁的时候吧,也可能是只有六七岁,记不清楚了,然而那一天的惊慌、恐惧、难过,依然强烈地在心里纠缠、盘桓,仿佛那一天至今仍未过去。漫长的一日,漫长的惊吓,漫长的失败的告别。

那一天是中午时分,星期日,如常的一家五口到湾仔的英京酒饮茶,如常的在回家的路上父母亲有了口角,不如常的是这回吵得特别厉害,还动了手,一切发生得那么出人意料。母亲抱着我妹妹,和父亲走在前头,我和姐姐慢吞吞地跟在后面,我应该是在一边走路一边翻读《儿童乐园》之类的漫画。突然,我母亲“哇”地惨叫一声,我抬头望去,见她用右手掌抚着脸颊,左手仍然抱着妹妹;我父亲站在她身边,瞪目蹙眉,一脸怒容。

我母亲也非省油的灯,挥拳抡向我父亲的肩臂,两人一阵拉扯,我妹妹哭了,我母亲哭了,我姐姐哭了,我也哭了。我父亲有没有哭,我忘记了。但清楚地记得我母亲扭腰转身,抱着我妹妹穿越电车轨道冲到对街,剩下我父亲、我、我姐姐,一大两小,站在庄士敦道街头手足无措。庄士敦道的名字跟溥仪的老师 R. F. Johnston 无关,而是纪念十九世纪的英国驻中国商务第一副监督 A. R. Johnston,他曾经担任香港英治时期的副总督。

我母亲回娘家去了。其实她并没有真正的娘家可归,我外公外婆租住在一栋房子里的一个狭窄房间,只容得下一张上下铺床,所以她只能投靠她姐姐,即我姨母,她一家五口住在新界区的政府公共房屋,三十平方米的小单元,勉强可让她和我妹妹借居一阵。而这“一阵”,大约三四天的日子,于我恍如漫无止境的无助岁月,在轩尼诗道的家里等待,等待,再等待,等待我母亲的归家身影。轩尼诗道以第八任港督 John Pope Hennessy 命名,跟干邑洋酒无关。

那三四天是我首回实实在在地体会到“家”的意义,或该说,体会到“家之毁散”的意义。五口之家顿变三口,我父亲中午到报社上班,深夜始回,我和姐姐相依为命,一天跟我母亲通一两通电话,寥寥数语,挂上话筒后比通话前更觉凄凉。在那几天里,我父亲问过我和姐姐两回:“如果爸妈离婚,你们选择跟谁生活?”我没听见我姐姐如何回答,我心里的答案则是“妈咪”,然而不敢对我父亲直说,只是支支吾吾,回避不说,而他也没追问。

那恐怕是我生平唯一一次从我父亲的眼里窥见哀伤。他的眼神,如此灰暗,如此无奈,如此不知道如何是好。一家三口,愁眉相对,家仍是家却又家不成家,人事成毁,竟是可以如此把你杀个措手不及。

到了第四天,事情终于有了转机。中午时分我父亲跟姨母那边通了电话,然后兴高采烈地对我和我姐姐说:“换衣服吧,我们去接妈咪!”三个人出门,搭车,搭船,再搭车,在那年头从港岛去一趟新界,天长地久,交通缓慢得似遥无止境的西行取经。这一天,我的脑海影像由三组片段组成。第一组是车船上的雀跃心情,望向窗外,海浪、树影、山崖飞快地在眼前闪过,阳光不一定明媚,但我心里认定了是阳光明媚。

第二组是踏进我姨母家门,我母亲满脸尴尬,我父亲亦满脸尴尬,我姨母和姨父则在叽叽喳喳地说着话,气氛像节庆团聚,又不似节庆团聚。

第三组影像是在高高的天上。我父亲带大家到荔园游乐场玩耍,坐上摩天轮,那年头规管不严,一家五口挤坐在一个小铁箱似的座椅上,铁箱从低往高爬升,缓缓地,缓缓地,差不多爬到顶点,朝下回转降落,缓缓地,缓缓地。后来的速度便越来越急、越来越快,两圈、三圈、四圈,摩天轮高速转动,风声在耳边呼啸鸣响。我非常害怕,但无法确定是因为恐惧于高度,抑或是担心当轮子停定,我们踏出座椅,这个五口之家将再度崩析离散。人在高处,我既快乐,亦感到不安全,在往后的日子里,我有畏高焦虑症,如果你说跟这童年经验截然无关,我是不同意的。

“家”之铭印说来从我出生以来已经牢牢附着。我叫什么名字?家辉嘛,家辉,家之光辉,为家求取光辉,替家发扬光辉。我姐姐叫作嘉丽,我妹妹叫作嘉慧。嘉与家,音同字不同,身为儿子的我从呱呱落地的一刻开始已须替家承担责任。香港常有所谓“狮子山下精神”,意指具备刻苦耐劳的拼搏精神,而且懂得灵活变通,所以才成全了香港的经济和社会成就。但其实,“狮子山下精神”的另一项关键元素是重视家庭,即广东人所谓的“顾家”。自 1841 年以来,一代又一代的香港人因为不同的理由从四面八方移居至此。在“借来的时间,借来的空间”里,求生存,觅生路,面对变动不安的环境,还有什么比家庭更能凭借依靠?家,是生活的资源,亦是精神的寄托;家,既是梦想,亦是现实。

此之所以许多香港男子被父母取名家辉,有地位或无地位,有财富或无 财富,都一样,家在名上,家在心里,不可无家。

可是说来有点荒唐,却又是真实的事情:我母亲同样是“顾家”的女人,但,至少据她自己说,她之所以在众多男朋友里选择我父亲,关键理由正在于我父亲在结婚以前没有家。我父亲是独生子,我祖父亦是独生子,我父亲十六岁丧父,十七岁丧母,承继过来的财产或输掉了,或被骗了,孤身一人,“马死落地行”,辍学打工,在报社做小记者、小编辑。父亲认识我母亲后,追求她。但追求她的男子不止他一人,他求婚,她犹豫未定,左盘右算,最后,终于,点头答应。因为一来她若拒绝,以我父亲的刚烈性情,想必日夜借酒消愁,自暴自弃,她不忍心毁了这样的一个男子;二来呢,我母亲像做投资买卖般用心琢磨了一下“性价比”,认定我父亲无亲无故,嫁给他,最大“收益”是不必看婆婆公公的脸色,而她向来豪放不羁,口头禅是“不怕官,最怕管”,非常痛恨受到管束,所以,尽管我父亲无车无房,却终能夺得他渴求的爱情锦标。

成家后的我父亲,不负我母亲的期望,给了她极大的自主自由,马家一直女权至上,由我母亲当家做主。若干年后她把我外婆外公接来同住,家里亦常出现伯婆(我外公的大嫂)、叔婆(我外公的弟妇)、姨婆(我外婆的妹妹)、太婆(我外公的后娘)等女性长辈,或借居数月,或暂住数年。我母亲来者不拒,既是因为“顾家”,也是贪图她们能够帮忙做家务,让她可以经常出门打麻将,会朋友。除此以外,我家也出现了其他男性成员,三个舅舅,或酗酒,或嗜赌,沉沦于现实泥泞,在麻烦与麻烦之间不断挣扎,我家成为他们在挣扎途中的浮木,抓住了,又放开;放开后,再抓住。总之是多年以来经常出入我家,亦给我家添了不少麻烦。

说句实在话,有好长好长的一段时间,我是不解的,也不接受。明明是个简简单单的五口人家,住在五十平方米的房子里,不算太挤,但加上了一堆亲戚长辈,便已经不是一个“挤”字所能形容。外公外婆都抽烟,姐姐妹妹又日渐成长为少女,诸种的不方便、不安全、不舒适,成为我们为他的孝心而付出的代价。然而,我自己年岁越长,越能体会到我父亲的想法,慢慢领悟到在其决定背后原来隐藏着一种柔软而复杂的感情。他说过,“家辉,爱一个人,便也该爱他的亲人”,但这只是第一层的善良。不止的,我相信不止于此。我父亲是个父母双亡的少年孤儿啊,独自一人谋生于世,种种凄凉酸楚,岂足为外人道。娶了妻子,生了子女,为人夫,为人父,有了最亲近的家庭成员,这之于他,是何等的温暖。接纳更多的家人前来共居,谋生的担子确实越来越重,越来越辛苦,但当他半夜下班回家,瞄一眼房间和客厅的床上、沙发上、地板上的一张张甜睡的脸,不问可知,在疲惫以外,他必亦感到无比充实。终于,他有了一个确确切切的家,用当下的流行语来说便是,他必有强烈、充沛的“存在感”。

说句怪力乱神的话:我父亲背上有两颗痣,根据中国传统的说法,那是“劳碌命”,一辈子工作辛勤。少年的他长得瘦弱,一张长长的马脸,浓眉大眼高鼻,有几分营养不良的颓相。年纪越大,工作越重,反而越趋发福,脸圆了,腰肚圆得更厉害,但挺直的鼻梁和深邃的眼神仍然顶天立地地存在,两三天不刮胡须便有人误认他是洋人。他极少谈及家族事情。或因父母早亡,他来不及探问细节。偶尔喝了酒,他涨红着脸重复这样的说法:“家辉,你的爷爷的爷爷是英国人,本姓 Majeson,来中国娶了中国老婆,改姓马。所以,我看上去像洋人,你看上去也像洋人,因为我们的父系就是洋人。”

我没把这话当真,倒常跟朋友们胡吹其他的家族根源版本。其一,我家远祖本是罗马士兵,汉朝流落中国,有人问:“您尊姓大名?”他以为对方问他来自何方,答曰:“Roman ! Roman !”对方听不懂,误认他的意思是:“老马!老马!”

其二,我家远祖是鲜卑人,本名拓跋六郎,魏晋南北朝时是王室贵胄,“五胡乱华”就是我家远祖有份干的事情,后来落难了,来到南方,因比其他人更擅马术,得了“马王拓跋”之誉,慢慢简称为“马拓跋”,子子孙孙因此姓马。原先为什么叫作六郎?不为什么,只因我迷信,命书说“六”是我的吉祥数字,随口乱编故事,理所当然要用上它。

我写作许多年了,从杂文到小说,我一直想写我父亲的故事,但我是这么无力和无能。理由非常简单,对于父亲的故事,我知道的根本就不多。或该说是,我知道的非常非常的少,茫无头绪,难以找到足够的故事素材。我父亲是个寡言的男人,唯在喝得半醉的时候多谈几句旧事,但来来去去都是零碎的述说,说得最多的事情只有两件:一是前述的关于我家远祖的英国根源;另一便是曾有相士铁口直断他只有六十三岁阳寿。所以他在六十二岁半那年把手里的积蓄花光,而他今年已经八十二岁,依然健在。就这样而已。我心疼他生了个写了上百万字文章的儿子,却未能让儿子完整地、有头有尾地用笔头记下他走过的人生道路。对迷信文字力量如我的人来说,他是个没有故事的人,这让我无法接受。

最近半年算是有了新进展:我父亲开始用手机了。我跟他在手机屏幕上沟通,问候,请安,非常简单地闲话家常,多问了几句关乎祖父祖母的生平,亦对我和他的关系有了前所未有的拓展。譬如说,有一回,因为雇人修理计算机之事,我父亲摆了乌龙,我有点不高兴,传字对他说:“你这么做很不好,让我很为难。我明明说过别这么做,为何你仍要如此?”传出之后,心里不安,觉得说得太重。岂料,半小时后,手机传来他的回应:“sorry,以后不会了。”这一刹那,我几乎流泪,因为这一刻,仿佛我才是严苛的父亲,他是个受责的儿子,我们的关系彻底颠倒过来。

或许我将来会写一本书,但不是张大春的《聆听父亲》,而是马家辉的《阅读父亲》。阅读手机里的父亲,透过手机了解父亲。两部手机之间有一条看不见的线,竟然把我和父亲再次拉到一起。之于我,在文字故事里跟我父亲“重逢”或是最稳当而温暖的形式。但有时候我不免狐疑:我父亲愿意吗?他会否根本不希望读到我写及他的任何文字?会否担心我把他写得不够好,甚至,写得太坏?我亦为人父,至少我有此忧虑。

我女儿二十六岁了,她写小说,用英文,发表了一篇。我读了第一段便放弃了,因为第一段写的便是父亲出走。我非常非常担心在她的文字里读到她心中的我,读出她心中的我的阴暗、愚昧、无能,甚至邪恶。 我非常非常担心在她的文字里读到她对父亲的怨怼和恼恨。不知道有多少回了,我打开计算机,开启她的小说,想咬牙读下去,但读了几个字便停下来;又一回,再开,再读,再停下来。我实在冒不起这种在文字里“重逢”的风险。

或许,再过一些岁月吧。待我真的真的老了,老到什么都不在乎,也不在意了,总会有一天晚上,我泡一杯热茶,把她的小说印出来,坐在沙发上,在夜灯下,就只把小说当作纯粹的文学,云淡风轻,认认真真地读,纯粹以读者之眼,看在她笔下,出走了的父亲到底去了哪里,又会否迷途历劫之后,满身伤痕,安然归家?

如果问我生平有没有感到后悔的事情,我的答案必是:“没有多生一个孩子。”别误会,我并非遗憾于只有女儿没有儿子。我说的是,孩子,无论男女。可能是上了年纪,每回看见我女儿的孤独背影,我便联想到他日自己和她母亲走向衰败,终而死亡,天地茫茫,唯剩我女儿一人面对,那是何等凄酸的事情。她性格内向,跟她母亲一样,几乎是“零朋友”,办事情亦手忙脚乱,令我这个多愁善感的父亲忍不住提早替她感到无助和伤心。她将一人独自面对父亲的离去、母亲的离去,再然后,早已抱定独身主义的她,很可能要独自一人走向人皆不免的颓败衰亡。生命的各式重担将如梁柱般从她前后左右倾斜崩塌,一根连一根地朝她头顶压下,她奋力闪躲逃避,可是,终于,累了倦了,无论是被迫、抑或自愿,她跟她父亲和她母亲,以至所有人相同,必被压垮于地,只不过,我和她母亲的身边有她,而她身边,没有其他的人。

唯有安慰自己,无所谓了,有人也好,无人也罢,生命的终章密码毕竟只能由个人独自面对和解读,谁都一样,不分你我他。曾经成为家人,共处过,喜乐过,争执过,笑过哭过,便是谁都夺不走的独特体验。

这使我想起小说《百年孤独》的末段预言,如斯哀伤却又如斯真实,何止马尔克斯,何止布恩迪亚家族,何止百载千年,而更是不管何时何地何人皆须面对的宿命处境:“当奥雷里亚诺为避免在熟知的事情上浪费时间又跳过十一页,开始破译他正度过的这一刻,译出的内容恰是他当下的经历,预言他正在破解羊皮卷的最后一页,宛如他正在会言语的镜中照影。他再次跳读去寻索自己死亡的日期和细节,但没等看到最后一行便已明白自己不会再走出这房间,因为可以预料这座镜子之城——蜃景之城——将在奥雷里亚诺全部译出羊皮卷之时被飓风抹走,从世人记忆中根除,羊皮卷上所载一切自永远至永远不会再重复,因为注定经受百年孤独的家族不会再有第二次机会在大地上出现。”

而这之于我,便是最最基本的珍惜“家”的理由。

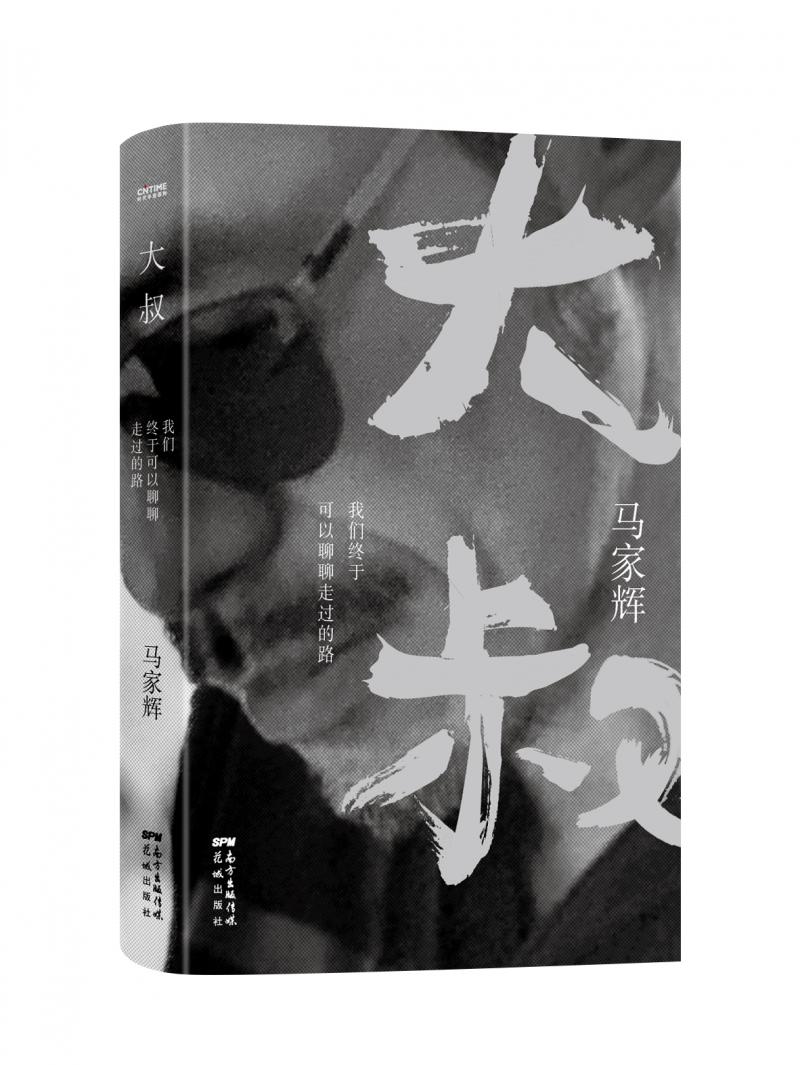

节选自《大叔:我们终于可以聊聊走过的路》作者:马家辉;出版:广东花城出版社有限公司;品牌:时代华语

来源:时代华语

编辑/韩世容