今天是“中国医师节”,全中国医生的节日。从2018年8月19日首届医师节起,今年已经是第四个节日了。最新数据显示,截至2020年底,我国共有医师408.6万人,覆盖内科、外科、妇科、儿科等所有医学主要专业,每千人口医师数达到2.9人,是世界上最大的医疗卫生服务体系。不过在这个特殊的日子里,大多数医生并没有摘下听诊器放下手术刀为自己庆祝,而是用坚守岗位为我们国家积淀起幸福安康的底气。

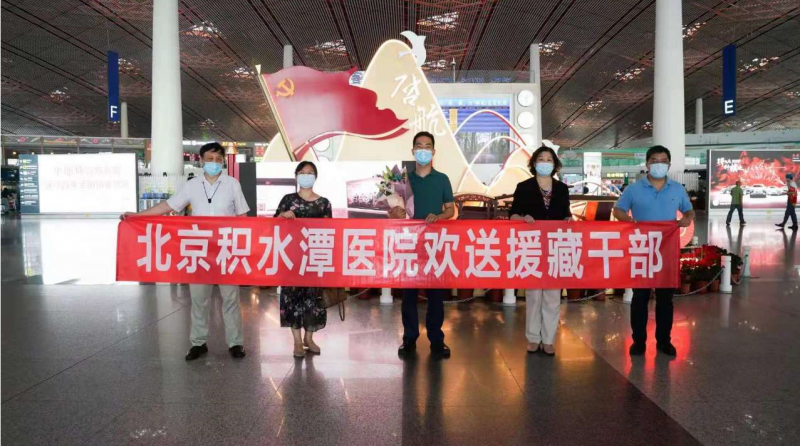

不信你看,这些北京驰援西藏的医生们就是他们的缩影。

医师节这天 他做了援藏后的第七台手术

8月19日,对于积水潭医院脊柱外科副主任医师、医学博士何蔚来说,是个既平凡又紧张的一天,上午出完门诊,下午又为一名77岁的老人做了脊柱手术,这也是他援藏以来的第七台脊柱骨折手术。接受北青-北京头条记者采访时,这台手术刚刚结束,用了3个小时。

这名老人在家里从两米多的高处坠落,导致肋骨、胸椎、腰椎多处骨折,胸腔还有积液,“要是不及时手术,他会有越来越多的并发症,好在及时进行了手术”,何蔚说。

作为北京第七批“组团式”援藏干部之一,何蔚是今年7月25日到的西藏,截止今天援藏时间还没“满月”,不过在他到来之前,拉萨人民医院根本没能力做脊柱手术,需要转到当地的其他医院,随着援藏医生的一拨一拨帮扶,拉萨市人民医院的技术和条件越来越好,正逐步实现从输血到造血的质变,这是让他最欣慰的地方。

事实上,自2008年至今,北京积水潭医院已经派出援藏干部13人次,每位援藏干部都在各自的岗位上发挥自身优势,全方位地支持并推动受援医院发展,填补了当地近百项技术空白。

何蔚说,积水潭医院是以医院包科的形式,包下了拉萨人民医院的骨科。他们利用自身的骨科优势特色,此前派出了创伤骨科、手外科、小儿骨科3名骨干力量,通过建章立制、开展学术讲座、临床带教、疑难病症讨论、科研申报等方式,持续开展 “师带徒”帮扶和“团队带团队”指导,形成针对性、连续性、加强版的培养,使拉萨市人民医院骨科人才梯队初步形成。

“我们不只是为了做手术,而是要把徒弟带会教好,每台手术我都带着自己的两个徒弟。”何蔚告诉记者,8月2日,他做了援藏后的第一台手术,当时是一个27岁的小伙子高坠受伤,患者胸椎和腰椎伤情严重,由于需要克服高原反应,他当时是一边吸氧一边手术。不过,现在已经适应高原反应了,能够像当地医生一样正常工作。

谈到医师节自己还在手术台,何蔚笑了笑,“节日对我来说,以后还会有,但是手术的病人不能等。”

坚持为乙肝孕妇手术 被称为“高原安吉拉”

成为援藏医生之前,刘萍是北京门头沟区医院的一名妇产科大夫,作为医院的骨干力量,经她之手出生的婴儿难以计数。2015年8月,响应国家的援藏号召,刘萍撇下当时刚刚两岁多的女儿,踏上雪域高原,来到拉萨堆龙德庆区人民医院。

刘萍回忆自己在西藏为当地产妇做的第一台剖宫产手术,堆龙德庆区医院没有血库,也没有儿科等附属科室,所以很少做剖宫产手术。上次的那台剖宫产手术,还是另一名援藏医生完成的。当地医生由于技术和条件限制,根本不敢动手术刀。

2015年年底,一名孕妇的身体情况难以自然生产,需要剖宫产,刘萍和院内同事做好准备后,手术室却临时停电了,孕妇无奈转院。后来,还有一名孕妇需要剖宫产,却遭遇医院锅炉房损坏无法消毒的窘境。直到2016年4月初,刘萍成功完成援藏之后的第一台剖宫产手术。

刘萍记得当时孕妇旺姆的乙肝检查结果呈阳性,具有传染性,一起工作的同事很是担心,但是刘萍还是坚持为产妇完成了手术。“在做手术期间,医生只要做好个人防护就行了,没太大问题。”向记者回忆时,刘萍轻描淡写地说。

“当地人称呼医生为安吉拉,相当于天使的意思,我被他们称呼为高原安吉拉。”刘萍告诉北青-北京头条记者,淳朴的藏民对前来支援的医生很是友好,很尊敬。

完成一年的援藏之后,刘萍对西藏感受很深,觉得这是自己医生生涯之中难得的经历。拉萨堆龙德庆区和北京门头沟区是对口援建单位,而当地一直有医疗方面的需求,于是,在2021年7月下旬,她和同行一起,再次登上了前往西藏的飞机。

“援藏是一个很有意义的事情,我对这里很有感情。”刘萍告诉北青-北京头条记者,她的身体对堆龙德庆3600多米的海拔还能适应,所以选择了重返高原,“近期堆龙德庆区医院成为防疫定点医院,前一段没有接诊。我们都在忙防疫工作,目前刚刚重新开诊。”

刘萍介绍,时隔五六年再次来到这家医院之后,之前的同事部分转到了其他岗位,其他的老熟人都还在。

虽然是医师节,大家仍在正常值班,把它当作平常的一天。

说起让刘萍感受最深的,还是第一次援藏和这次援藏之间,医院发生的变化。院内原先没有血库,现在已经有了,虽然血库不大,但总是胜过没有。检验能力已经有了极大进步,医院还建立了口腔科、儿科、放射科、消化内科。“这些科室都是之前没有的,在一代代援藏医生的帮助和当地的努力下,科室越来越多。而且放射科还和北京门头沟区医院建立了远程会诊机制。药品和医疗制度都更完善了。”

实习生 陈正雅

文/北京青年报记者 董振杰

编辑/白龙