行走世界五十年,踏遍世界各个角落,书写无数个城市的简·莫里斯无愧于20世纪英国最知名的游记作家。探究这位作家的人生轨迹,会发现她的真实人生要比她书写的旅行还要精彩。

莫里斯生于一战后,此时英国的领土已遍布全球,覆盖了全球约四分之一的陆地。时时刻刻都沐浴在耀眼阳光下的英国被称为“日不落帝国”。莫里斯正是在大英帝国持续扩张的背景下成长起来的一代英国人。莫里斯在童年时加入了牛津基督学堂的唱诗班,之后在牛津大学接受高等教育,接着参加了皇家陆军,执行英国海外殖民地的军事任务。退伍后的莫里斯任职于代表大英帝国官方发声的《泰晤士报》与《卫报》,曾多次被外派到中东地区报道与大英帝国利益相关的战事,还曾作为随从记者与英国探险队攀登珠穆朗玛峰,并在伊丽莎白二世加冕之日因独家报道此新闻而闻名。

接受了传统的英式教育,又参与了维护大英帝国统治秩序的军事行动,并为大英帝国的荣光而书写的莫里斯可以称得上是正统、合格、忠诚的大英帝国之子。但是,这位帝国之子却暗藏着与主流社会格格不入的灵魂。

三四岁的莫里斯便清楚地意识到自己女性的灵魂生长在了其男性的身体里。入伍时,在一群充满男子气概的英国军官与士兵中间时,即便在谈笑风生中体验到英式幽默,她也觉得自己仿佛是闯入了男性世界里的间谍。《泰晤士报》也被她批判氛围太过父权制、大男子主义。在攀登珠峰时,她深切体会到旅行是一项十足男子味的运动,她庆幸这一副男性的身体促使她攀登到了珠穆朗玛峰的顶峰,但当她到达顶点面对一望无际的景观时,征服感、胜利感、爱国主义情感皆丧失,扑面而来的是男性力量发挥到极致后的空虚,面对这雄壮的自然景观,召唤出的是她内心深处的厌男情绪与被压抑的女性力量。

莫里斯不再追逐事业上的成功,因为她觉得事业性与男子气概具有极大相关性。为了与社会所期待的男性角色切断关系,她选择海外旅行与写作来缓解自己的性别焦虑。她热衷被外派至埃及与中东报道战事,借助异域风情与陌生文化的刺激以忘却自己的烦恼。趁着旅游局的资助到美国时,她就自己的性别困扰拜访相关的心理学家与医学专家。她流连于悉尼、的里雅斯特这些曾被英国实施殖民统治的地方,大英帝国的撤退给这些地方留下杂糅的文化,使得这些地方暧昧、混杂、模糊,就如同雌雄同体的她的处境一样,可以带给她慰藉。

最终,中年的莫里斯决定前往卡萨布兰卡进行变性手术。在她眼中,这座非洲之城如同许多西方作家印象中的非西方世界一样,神秘、迷幻、女性化。她正是在这座女性化的城市实现了自己多年的愿望,在外科医生魔术般的手术下,从大英帝国之子变成了威尔士的女儿。

在她1970年代撰写的自传《谜题》中,她向世人揭示了自己“变性”的心路历程。她没有过多地剖析自己的内心世界,但又在不卑不亢地阐述着自己对性别的理解,深信社会性别的差异终将消除。她继续选择周游世界,讲述变性对旅行产生的影响,如过关核对身份时遭受的性别质疑,陌生人对她性别的猜测,但她都一笑而过,轻松解决困窘,甚至乐于给异国的路人留下捉摸不透的印象。

二十世纪六十年代至九十年代,西方已然掀起性解放运动、第二波女性主义运动及酷儿运动,西方学术界及小众群体都致力于革新性别观念,但莫里斯的性别转变还是挑战了大众对此的既有认知。莫里斯没有成为伍尔夫、波伏娃之类的女性主义的代言人,她四处旅行也不是为了成为一位为性别议题摇旗呐喊的街头运动者,但她用行动证明自己除了是大英帝国的忠诚公民,还是实践酷儿运动和颠覆性别二元论的先锋。

表面看,在《世界:半个世纪的行走与书写》《威尼斯:逝水迷城》《西班牙:昨日帝国》《悉尼:帝国的绚烂余晖》等游记中,毫不吝啬给世界各地一番夸赞的莫里斯是一个拥抱多元文化的世界主义者。但深究她的旅行书写,会发现她在旅行过程中,仍在下意识地频频找寻大英帝国殖民时期在世界各地留下建筑、遗迹与文化,无形中完成了一次次对大英帝国的朝圣之旅,进一步加深了其对帝国的认同,为帝国的延续书写合法性。她在悉尼时,赞叹库克船长的英勇、乔治时代的建筑与英国海军的遗迹;在的里雅斯特时,回忆起的是战争时期英军国旗插满此海港的盛况。

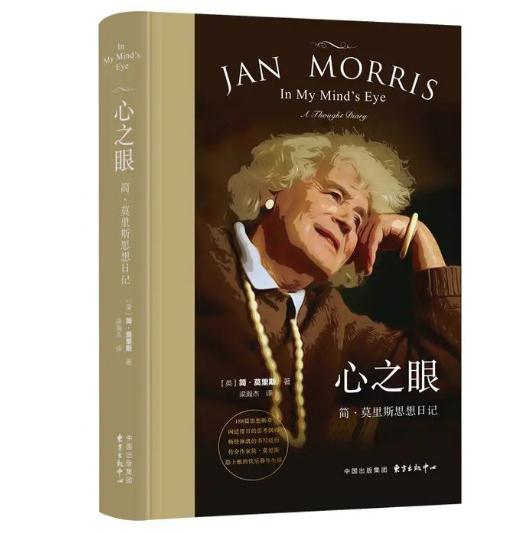

九十岁的莫里斯晚年时不可避免地经历着老年痴呆、身体病痛,还需要适应21世纪的推特、人工智能与网络诈骗。迟暮之年的她无法再如以往那样肆意行走世界,但她笔耕不辍,在其看似“退出江湖”、归园田居的晚年日记《心之眼》中,除了记录自家花园的植物长势、记录每日的步行锻炼、关注威尔士无人山间的小动物,她仍是那个与世界脱离不了关系的旅行作家。

在林间小道开着车时,她会恍惚间看到印度的色彩,闻到印度的气味。节假日,她会收到儿子在西班牙举办音乐节寄来的明信片,会收到女儿在非洲拍摄野生动物的照片。她会评价大洋彼岸美国总统竞选的新闻。当然,她最绕不开、最关心的也还是英国的现状。

文/黄驰

来源/中华读书报

编辑/贺梦禹