宗英大姐的年岁比我父母大,是我的长辈,但她始终把我视为小弟,我便不恭敬地以大姐相称了。2019年末,我去华东医院探望大姐,见她在读书看报,手握软笔,记着日记呢。没几天,新冠病毒肆虐,不得不停住了去看她的脚步,我只能通过护工小芹之口向大姐致以问候了。偶尔在视频中看到她的形象,我发现明显衰老了。不久前,小芹在电话里告诉我,奶奶有一次正经地对她说,你为我服务了25年,下个辈子,我来照顾你。没想到,一语成谶。宗英大姐于2020年12月14日凌晨3时28分悄然地走了……

从电影演员剧团调至电影文学创作所,刚听到消息时她大吃一惊

我与宗英大姐相识于1984年在北京召开的中国作协第四次全国代表大会期间。一天,我在京西宾馆正为上海作家代表办理报到登记手续,只见一位身材高挑、身穿棕色皮夹克、足蹬马靴、留着波浪长发的女士向我走来。走近才认出是大名鼎鼎的黄宗英,此身行头分明是电影《英雄虎胆》里的“阿兰小姐”嘛,把我心中的“梅表姐”形象彻底给颠覆了。过后才知,她是刚从央视的电视剧创作中心《小木屋》拍摄地赶来参加会议的,这是她的第二次入藏,难怪这般风尘仆仆模样。

我与宗英大姐的交往还是她与冯亦代喜结良缘后的事了。她患有严重的头疼症,止疼的药物含有吗啡成分,属内控药,在北京没医保的宗英大姐开不了名为“再普乐”的特效药。只要一犯病,她只能向我讨“救兵”,我接到“求救信”后即到华东医院搬“援兵”,后速寄北京。她给我的二十余通书信就是这么来的。在信中还知道了她得此病的来龙去脉……

1959年初,黄宗英正在电影《聂耳》摄制组中饰演舞女冯凤。一天,电影局领导在会上突然向她宣布:从电影演员剧团调至电影文学创作所,专业写剧本。黄宗英听后大吃一惊,头即刻疼得如炸裂一般。由于过度焦虑,就此落下缠绕至今的病根。

其实,电影局对黄宗英的调动并非拍脑袋的决策,事先是摸了底的。1949年5月,上海刚解放,黄宗英与电影明星们积极投入到由昆仑公司组织的慰问解放军演出。演出中报幕词和节目的串连词及集体朗诵词、谢幕词全出自黄宗英之手,因而被剧团称为“一枝笔”。1952年她还出版过散记、观感的书,这在电影明星中是很稀罕的事。所以,翌年黄宗英被上海电影局选送中央电影局主办的电影剧本创作讲习班,其间她完成了第一部剧本《平凡的事业》。

被调入创作所不到三年,我国开始在表演艺术上对有突出成就的电影演员实行明星制。同时还推出了在全国各大影院张挂电影明星个人照片的举措。从影多年的宗英大姐因改行而与之失之交臂。数年前,我问及当年错失跻身电影明星之列的机缘有无遗憾?她摇了摇头坦然答道:“干啥都一样,现在这样不是挺好么。”我对她说:“如今你不仅有众多影迷,又有喜爱你作品的读者,成了跨界‘双料明星’了。”听后,她笑了,笑得很开心。

68岁和80岁之间迸发的激情,无论是谁用何眼光看待,她都毫不在意

宗英大姐自脑梗后病情每况愈下,她的医疗关系在上海,在北京就医、住院成了最大的难题,万般无奈下只得回上海先治病了。她在给我的信中说:“正伟,最好能为我约好21日入住华东医院郑安琳主任,加床也行……”

2004年7月23日,我与同事李叶芳、冯沛龄到新客站接站,此次相见,宗英大姐已无法迈腿走路,只能坐轮椅车代步了。在去医院的路上,陪母亲来上海的小儿子赵劲知我们在作协工作,便津津乐道地翻起他童年时的“老黄历”。他从作协爱神花园里的普绪赫雕像和喷水池说到巴金、吴强、王西彦等老作家,连老诗人闻捷和女作家戴厚英谈情说爱的情景他都能说得有鼻子有眼的。

原来,这个小儿子是赵丹、黄宗英夫妇的最爱,时常带着到处跑。“文革”中,大姐把放暑假的赵劲带到地处奉贤的“五七”干校,因为不便住女宿舍,先是把他交给管水泵的照看,后又和闻捷商量,让闻捷带着赵劲一起睡猪圈。闻捷答应了,赵劲成了闻捷的小尾巴,也就成了闻捷和戴厚英的恋爱见证人了。此时,宗英大姐望着这个举手投足酷似赵丹的宝贝儿子抿着嘴笑。

我曾听说过黄宗英和冯亦代联姻时的一则趣闻。在挚友的宴席上,老友们开始追问起新郎、新娘恋爱的经过。

“你们谁先开始说悄悄话儿的?”“谁先开的第一枪?”“听说你们写了一百多封情书?”“不,是二百多封!”“快老实交代!”“争取宽大!”

朋友们围着黄宗英与冯亦代不饶不弃地刨根寻底着。黄宗英突然急中生智,说道:“我交代,明年,我们决定给你们看一个胖娃娃!”“什么?一个胖娃娃?”“是的。”黄宗英笑着说:“我们的胖娃娃,就是我和二哥的散文集《归隐书林》,将由上海文艺出版社出版。”

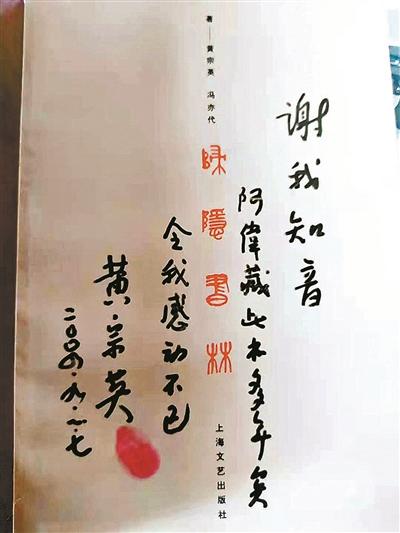

数年后,宗英大姐在我的那本“胖娃娃”扉页上写道:“谢我知音,阿伟藏此书多年矣,令我感动不已。黄宗英,二〇〇四年九月十七日。”因未备名章、印泥只能用唇膏按其手指印替代了。

如果说《归隐书林》是黄宗英和冯亦代生的“胖娃娃”的话,那么,他俩三百多封情书合编而成的《纯爱——冯亦代、黄宗英情书》一书,是先结果后开花的又一个“小胖墩”了。那是一场风花雪月的情与爱,一幕动人心魄的黄昏恋。往来情书40余万字,宗英大姐激发了她的“爱哥哥”——冯亦代如火山爆发般的激情。68岁和80岁两位老人鱼雁传情8个月,宗英大姐使老夫子冯亦代焕发青春,而热情睿智的冯亦代也成了她心灵的港湾。所以,宗英大姐无论是谁用何眼光看待此事,她毫不在意。2001年3月19日,大姐在给我的信上写道:

阿伟:

……在有别人的帮忙下,历经毛四个月光景,已将手边所有的冯致黄的情书199封(不含黄致冯的情书——本文作者注)输入电脑,并打印出来了,那是去年12月初吧,对健康的自我感觉很不好,觉得赶快把这件事做了,免得自己倒下,别人很难有工夫插手,虽说情笺准备谢世时发表的。……

她把自己百年后出书的计划秘藏于心,连打印件也从不示人。一次,大姐在与忘年交李辉兄无意间说起,听者却有心,曾为黄宗英、冯亦代、赵丹编过书的李辉兄,感到把两地的情书合编成书信集倒也不失为是件有意义的事。于是,向她鼓动,大姐经不住李辉兄劝说,答应了。后在李辉兄的介绍下,作家出版社很快与她签订出版合同。此书的责任编辑由李辉兄夫人应红担纲,起印3万册。当黄河出版社阿艳来电欲要这部书稿时,为时已晚矣。

2005年8月,《纯爱——冯亦代、黄宗英情书》出版了。可是,在数月前,大姐心爱的冯二哥离开了人世,她怀着悲痛之情给冯亦代写了封天堂人间两相隔的“情书”作《纯爱》序言。在题为《写给天上的二哥》的最后写道:“亲爱的,我们将在印刷机、装订机、封包机里,在爱我们的读者群中、亲友们面前紧紧地拥抱在一起了。你高兴吗?吻你。愈加爱你的小妹。”

在大姐送我的签名本中,唯独这本“情书”是只送不签名的,我也就不勉为其难了。我至今保存着一大沓大姐托我邮寄“情书”的名单,足有百十号人,还火急火燎地不时地追加。她在给我的信上说:“寄书名单给你后,还有十多廿来人未寄,帮我寄吧,说北京买不到,打电话来讨书的。”“情书”成了畅销书,那阵子着实让冷清多时的书市火了一把。在她托我寄《纯爱》的一长串名单中不乏有季羡林、袁庚、徐凤翔、侯隽、邵燕祥、舒乙、董秀玉、周明……

黄宗英与冯亦代

请陶艺家塑“丹英壶”,寄托对赵丹的无尽缅怀

2007年初,宗英大姐在病房写给我一封信:“你的命令已勉力执行完毕。……又:赵丹在上海美专学画——主攻山水,请塑壶专家考虑画册中的山水画——《兰亭清溪图》。”

几天前,陶艺家桃林兄为设计紫砂壶征求大姐意见,她提议和赵丹的名字中各取一字,起名“丹英壶”。为使这款壶得以完美,她对每个细节不仅考虑得十分周密,还向桃林兄提供珍藏的《赵丹画选》。当我打开由茅盾题写书名的画册时,宗英大姐介绍说,画册中的作品都是赵丹书画精品,他生前一直乐观,并自诩:画比戏好,字比画好。在生命弥留之际,他也不忘自小结下的丹青情,心存办个人画展的愿望。最懂赵丹心思的宗英大姐从广西,从世界各地,把早先赵丹送出去的丈五丈六大画调来,并联系落实由中国美协、中国影协、中国美术馆和上海电影制片厂主办。画展开幕进入倒计时,天不遂人愿,赵丹于1980年10月10日离世了。生平展成了遗作展。

桃林兄根据画册和大姐的墨迹,经反复构思、琢磨,把壶身设计成圆筒形,顶端和底部被方格相联的电影胶片圈围着,好似赵丹、黄宗英联袂出演的《幸福狂想曲》、《丽人行》、《武训传》、《乌鸦与麻雀》、《聂耳》等一部部电影拷贝叠放在一起。赵丹、黄宗英出于对电影事业的热爱,在表演艺术上一丝不苟,精益求精,塑造出一个个惟妙惟肖,有鲜明个性的人物形象。但银幕背后夫唱妇随所付出的辛劳又有谁知晓呢?设计者把壶嘴和壶把设计成龙与凤,象征他俩不图名利,比翼双飞,为艺术而献身的精神。

黄宗英与赵丹

壶上镌刻的《兰亭清溪图》是赵丹在1961年随“鲁迅”创作组在绍兴兰亭所作。这山色深远、空蒙的意境,和小溪清澈见底的景色无怪乎兰亭自古以来是文人墨客聚集之地。画上还能品味出赵丹早年受教于黄宾虹、潘天寿、郑午昌等书画大师并博采众长、另辟蹊径的画风。壶的另一面为大姐抄录赵丹诗句“地狱天堂索艺珠”,从铁钩银划的笔锋中看出包含着对赵丹的无尽缅怀。

桃林兄还是宗英大姐的“书迷”。所以,在壶盖上塑造了一本打开了的书作壶钮,书页上刻有大姐手迹“愿天下同乐”。这独运匠心的一笔,使“丹英壶”上又拂上一缕翰墨书香。同时,也把大姐半生从艺半生文的人生经历显露无遗。

“丹英壶”成了紫砂艺术的珍品,宗英大姐把样壶拿在手上仔细端详摩挲。良久,她对桃林兄说:“我和赵丹有两个儿子,再送我一把,否则难以摆平。”

2007年12月,作者与黄宗英在华东医院手捧“丹英壶”

“像画得不赖,但我未到蒙娜丽莎般挂着供人欣赏。”

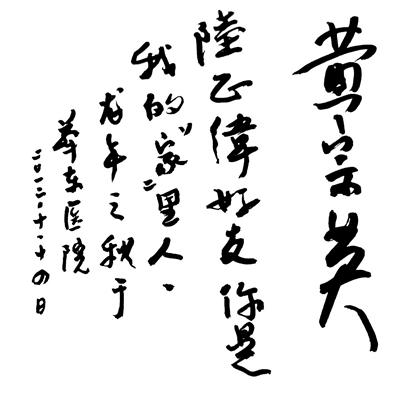

宗英大姐送我的书上题得最多的字是“谢我知音”,有时也会让我惊喜一下,“梅表姐”在赠我的电影版连环画《家》上题“陆正伟好友,你是我的‘家’里人。龙年之秋于华东医院”。晚年,她把送书当作一种生活的乐趣。记得她从北京返沪前夕给我的信上写道:“为自己的《上了年纪的禅思》以毛笔题词、签名、盖章156册(自己找累),累得像刚跑完5000米火炬跑,兴奋得停不住,我赶快去民航,挂内科急诊。”看完信,我心想,天生的性格,让她改也难。

数年前,新书一到,她就托我把题签过的书成十上百地往外送,其中有《卖艺人家》、《七人集》、《纯爱》等,用她的话说:“钱从书里来,又从书中去。”所以,出版社给的稿酬,还不够她送书的呢。我记得《七人集》出版后,作协给了她100本,像发牌似的很快被送完了,后自掏腰包买了不少。只要讨书的,她连陌生人都会给。一次,大姐转我别人的信封背面写道:“寄你此读者函,请你在《卖艺人家》书到后,将《纯爱》一倂寄给盐场小学的老师。”

宗英大姐在病房的小桌上完成了南通市赵丹纪念馆约她撰写的一篇自传,临近退休的主任医生郑安琳见了想收藏大姐的手稿以作留念,但羞于情面,难以启口。大姐看出了他的心思,慷慨地将这份有着五六万字的手稿赠予了郑大夫。当我知道后为此感到惋惜,她只淡淡地说了句:“他喜欢,我就给他了。”

我的一位朋友平时爱淘各种老版本的旧书。他在上海书店偶然间发现一本纸页泛黄的黄宗英早期作品《爱的故事》,便花0.15元买了下来。后托我请宗英大姐在书上签个名。这天,我把那本旧书刚放到小桌上还未开口,她伸手已把书拿在手上了,这神情像见到失散多年的“亲骨肉”,抱在怀里深怕再得而复失似的。随后,她告诉我,这是她的处女之作,家里原有的藏书在“文革”中经过几次抄家,已散失殆尽。

这本薄薄的书勾起了她的回想。1950年10月,黄宗英应邀出席在苏联召开的第二届世界和平大会,那年才25岁。同行的有巴金、马寅初、金仲华、袁雪芬、刘良模。会议期间,到波兰参观了奥斯维辛集中营、大屠杀犹太人居民废墟以及工厂、古城。回国后,她陆陆续续写了些见闻和观感,1952年结集出版了这部小书。说完,她为找到失散多年“初生儿”的这位“有心人”的书上写了封“感谢信”:“浦建明同志:谢谢你让我看到半个世纪前的自己。并初识了您这位知音,幸甚。黄宗英于上海华东医院,2006年11月24日,美国感恩节。”

我与大姐的交往中,发现她乐善好施的情结特别浓厚。只要听见有人遇到困难,她就会伸出援助之手。有一度她把银行工资卡托我保管。每当我告诉她涨工资的消息时,她听了会说:“又加工资了,老百姓要有意见啦。”我忙与她解释说:“不单是你享局级离休干部加,是普加,大家都有份。”听后才不吱声了。

2008年5月30日,宗英大姐给我来信说:“请在6月份为我取工资时,从我银行账号里取1万元,代我捐助汶川地震,汇费从工资中扣……”她虽长年住在医院里,但信息不闭塞。一次,不知从何渠道得知品学兼优的同济大学学生高河然,患晚期急性淋巴白血病,生命已危在旦夕。她立马让作协的金嵩以“黄大姐”之名通过银行汇款捐助了1万元。

2018年秋,我从微信朋友圈中看到,某个官员看望宗英大姐并赠他画的黄宗英画像。数月后,我到病房,环顾四周,未见画像。便问,大姐笑曰,此公告辞后,不一会儿,他的随从折返取像说,忘盖章,拿回去补。从此便杳无音信。接着她又说,像画得不赖,但我未到“蒙娜丽莎”般挂着供人欣赏。研读吧。我从她诙谐的语言里,看到了她那不以物喜,不以己悲的胸襟……

当无力完成大部头作品时,她便忍着病痛写些短文章

宗英大姐很重情义。她的病房与别人不一样,到处可见友人、读者赠送的工艺品和文学作品,有墙上的画像,窗台上摆放的合影照和一沓沓新书,最吸引我眼球的还数床头摆着、挂着各式各样的长毛绒动物玩具。其中,她最喜欢的是牛了。因属牛,她崇尚牛吃苦耐劳的精神,把上海作协赠的一头超大长毛绒牛,单独置于床上,用她的话讲是同它共眠能使她想起作协的老友。

一次,我进病房见大姐手捧《收获》读得津津有味。坐下后,我便对她说,《收获》主编李小林托我向你约稿。她听后,无奈地摇了摇头并叹了口气。当无力完成大部头作品时,她便忍着病痛写些短文章,在《新民晚报》上开设“百衲衣”专栏,她比喻用碎布做衣服那样一针针地缝补、一块块地拼接。写作中,她对我说,千把字的文章,看起来不起眼,但难度颇高,文章虽短,五脏齐全。经数年笔耕,2010年制成了一件二十余万字的“新衣”,由上海文艺出版社结集出版。随后,她在《新民晚报》又开设新“天下都乐”专栏,由于疾病困扰,只得写写停停。

宗英大姐待人随和,不端名人架子,所以不论是医生护士,还是护工都感到与她特好处,吃、穿也随意,身上穿的是护工小芹为她编织的毛衣,饮食上小芹做什么她就吃什么,从不挑剔。有时为图省事,经常让小芹拿着我替她办的丁香花园出入证,买些小点心回来打发了,把省下的时间用在写作和读书看报上。她对来看望的人有“约法三章”:一不许带吃的,二不许买花,三是要带一本书。此外,她还要挤出时间学英语。她对我说:“我的英语还未到中学水平,所以一定要学。”她把“中学”二字说得特响亮,似乎这才是理由。

我一直在探究是何种精神力量使宗英大姐仍充满朝气的?有一天,见宗英大姐精神尚可,我便取出一面空白扇面请她题个词,她拿出软笔抬头问,题什么内容?我一时给问住了。此时见宗英大姐一手拿着扇面,一手握起笔不假思索地写下了“一息尚存,不落征帆,正伟小弟共勉,黄宗英补白”。我看到了她从心底流露的真情,她持有一颗不老的童心。

宗英大姐挥毫奋笔时的那股气势定格在了我心中,成了挥之不去的永恒……

本文作者陆正伟,系中国作家协会会员,曾获冰心摄影文学奖。

编辑/王静