展览:人民必胜——纪念中国人民抗日战争

暨世界反法西斯战争胜利80周年美术作品展

展期:2025.8.24 -2025.9.18

地点:中国美术馆

中国美术馆举办的“人民必胜——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年美术作品展”,汇聚了各家文博机构收藏的300余件经典美术作品和新创作品,其中一件将主题性与艺术性完美地结合的雕塑作品《白山魂》,深深地打动了我。

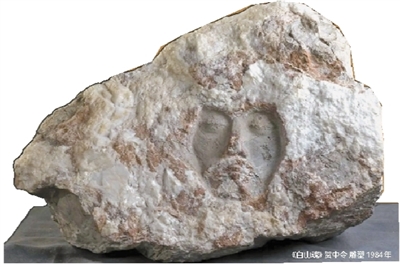

《白山魂》 贺中令 雕塑 1984年

长白山中一灵石

曹雪芹写《红楼梦》,讲述了青埂峰下一块顽石在人世间经历的悲欢离合。雕塑家贺中令在长白山中找到了一块“灵石”,完成了他对抗日英雄杨靖宇的虔诚塑造与祭拜。

这是一块经历过地壳亿万年活动而沉积下来的火山岩,白色的石英层底下透出片片暗红色的铁矿石,艺术家便要用这块石头塑造长眠在长白山的民族英雄杨靖宇——东北抗日联军的主要创建者和领导人之一。

中国人民抗日战争的起点不是七七事变发生的1937年,不是欧洲战场全面爆发的1939年,更不是日本偷袭珍珠港的1941年,而是日本关东军在沈阳制造九一八事变的1931年。

由于当时驻守东北的政府军队采取不抵抗政策,在不到半年的时间内,整个东北三省被日军占领。在中国共产党坚定的领导下,一支由部分原东北军、中共抗日游击队、农民武装、义勇军等组成的东北抗日联军,同日本侵略者进行了长达14年的艰苦斗争,3万东北抗联将士歼灭和牵制了日伪军数十万人,有力地支援了全国的抗日战争和世界反法西斯战争,成为中华民族抗战中的中流砥柱。

在刚刚胜利结束的九三阅兵中,有一个由80面抗战英模部队荣誉旗帜组成的战旗方队,其中便有杨靖宇支队的旗帜。这是对他最好的纪念,更代表着抗联精神后继有人。

把英雄形象从石头里解放出来

1932年,杨靖宇受党的委托组织抗联武装,率领东北军民与日寇浴血奋战于白山黑水之间。1940年2月,杨靖宇被叛徒出卖,在吉林省濛江县(今靖宇县)县城西南5千米标高四九〇(高程490米)附近遭到大批汉奸伪军和日军的围困堵截。他在冰天雪地、弹尽粮绝的情况下,孤身一人与大量敌人周旋战斗几昼夜,最后壮烈牺牲,年仅35岁。

雕塑家贺中令本身就是吉林省人,对长白山十分熟悉。在他的心中,长白山是独一无二的,他要在此山中找到一块石头来雕塑这件致敬英雄的作品。他说:“我梦想着寻找到一块有着长白山意象的天然风化石料,在这石头上将杨将军的遗容嵌刻石中,使这遗容永久地化作白山之魂。”

为此,贺中令多次走访过杨靖宇将军牺牲的地点,“绕白山十数日,跋涉数百里”,可以想见雕塑家当年在烈士的牺牲之地徘徊良久的情景。

1984年的某一天,他终于发现了那块中意的石料。这块火山岩由于多种石质分层次结合,呈现出红白矿物质的不规则分布。贺中令从白色的石英层底下透出的暗红色中,仿佛看到了茫茫白山顶上浸透出的鲜血,这块长1米、高0.68米、厚0.65米的大石块安卧在地上,形似一顶迎风鼓动着的皮帽子,在这厚厚的大皮帽子里,包裹着嵌满冻伤、挂满霜雪的杨靖宇遗容。

贺中令把它开采下来,运回自己的工作室,怀着敬畏之情开始雕琢在心中酝酿许久的英雄长眠的形象。在中国人的审美体系中,浑然天成是人们对一件艺术作品的最高评价,用这个词来描述《白山魂》最为恰当——雕塑家尽最大限度保留了石块原有的品貌。

遥想500多年前,米开朗基罗完成了大卫雕像。面对着一片赞美之声,他回应说:“大卫早已存在于大理石内,我只是把多余的部分清除掉,呈现其原貌而已。”

对于一位真正的雕塑家,在作品未完工之前,他确实能够看到那个有形的实体——那个打动他的形象,他只需把这个形象从石头里解放出来。这个解放的过程,便是用心灵去召唤的过程。用烈士牺牲之地开采出来的石头,化作英雄安眠之面目,这正是雕塑家能够做到浑然天成的情感动力。

凝聚天地间的庄重肃穆之气

自人类产生审美意识以来,一直把崇高静穆之美视为一种至高无上的追求。人们在大自然的瞬息万变中领略到了这种大美,也渴望在观赏艺术作品时感受这种美。于是,有的艺术家耗尽毕生精力,力求将这种美展现在自己的作品之中。很久以来,这种崇高静穆之美在当代雕塑中已难寻踪迹,或变成了一种僵硬的模式化的表现。

《白山魂》的出现,让我感到真正的崇高、静穆之美再次展现于世人面前。如果你到展厅现场观看,会发现《白山魂》这件作品并不张扬,它体积不大,却仿佛凝聚了天地之间的庄重、肃穆之气。那裸露的红色岩石,斑斑驳驳,如杨靖宇将军之鲜血沁入;那白色的岩层,融入“血痕”之中,化作了英雄身上的洁白冰霜,拥抱了英雄那被冻僵的身体,给予他大地母亲的温暖。当你驻足细看,会发现岩石表面有晶莹的光斑在闪烁,这是雨的精魂折射出来的浩然之气。一刹那间,你似乎可以听到当年凛冽的寒风吹过长白山间。

1905年2月13日,杨靖宇出生在河南省确山县古城乡李湾村一个贫困农民家庭里。1919年五四运动席卷全国,年仅14岁的杨靖宇投身于火热的运动中。1926年冬,他奉党团组织的指示,回确山县领导了农民运动,1927年加入中国共产党。杨靖宇曾两次被日本特务机关逮捕入狱,备受严刑拷打,他坚贞不屈,严守组织的秘密,后经组织营救出狱,继续领导东北地区的革命活动。

贺中令1935年出生在吉林省德惠县,是著名民间艺人“泥人贺”贺钧之子。幼年时虽家境贫寒,却受到了良好的教育,对于东北沦陷这段惨痛的历史,他自小便刻骨铭心。

1958年,贺中令考入鲁迅美术学院雕塑系学习。1991年,他受邀完成了铭记九一八事变的大型雕塑作品《残历碑》。这是一件由花岗岩、混凝土构成,高达18米的震撼人心的公共雕塑作品,就矗立在辽宁省沈阳市“九·一八”历史博物馆大门前。这里也是当年事变的发生地——沈阳大东区柳条湖。这座被设计成残破日历形状的雕塑宛如一首记录山河破碎的史诗,来自全国各地的参观者在此驻足,缅怀历史,为死难者静默。

九一八事变后,东北人民踏着坎坷泥泞的黑土地,被迫离开家乡,前途未卜,生死两茫茫。“残历碑”用花岗岩筑成的碑体,恰似一本翻开的台历,时间永远停在了1931年9月18日这一天。

从1984年创作《白山魂》到1991年创作《残历碑》,可以看到贺中令时时刻刻都没有放下民族耻辱的记忆,他始终在追索,在用艺术的手法再现这段历史,以期警醒后人。可见一位艺术家创作一件杰出的作品绝不是灵光一闪,或心血来潮,这样一件作品一定是他人生志向的体现,是他呕心沥血追求的结晶。

长白山静穆如初,黑土地上河水缓缓流淌。一个民族的崛起决不能忘记先烈曾经谱写的可歌可泣的英勇诗篇,同样,也应追索造成民族苦难的原因,永远铭记。

文/王建南

编辑/贺梦禹